Cabeza de Vaca encarna como ningún otro aventurero de su tiempo el ideal de caballero español renacentista. Decidido, perseverante, culto y apuesto, Álvar es un hidalgo enfebrecido por una insaciable sed de descubrimientos y conquistas. «Animoso, noble, arrogante, los cabellos rubios y los ojos azules y vivos, barba larga y crespa, mozo de treinta y seis años, agudo de ingenio, era Álvar un caballero y un capitán a todo lucir; las mozas del Duero enamorábanse de él y los hombres temían su acero».

Así es Álvar en el año del señor de 1527, el año en que inicia su epopeya, y así es descrito por el maestre Juan de Ocampo. Pero todo hombre tiene su historia, y la que sigue es la de Cabeza de Vaca. Una historia, la de Álvar, narrada por él en la obra —novela— autobiográfica Naufragios. Iré dándole la palabra; nobleza obliga.

Poco se ha dicho de Álvar Núñez Cabeza de Vaca que realmente haga honor a la gesta que protagonizó. Álvar, el primer caminante de Norteamérica, nace en 1490 en Jerez de la Frontera, en el seno de una importante familia de la baja nobleza, hidalgo de cuatro costados.

Su abuelo paterno, Pedro de Vera, conquista las islas de Gran Canaria y de la Gomera, aunque más tarde cae en desgracia ante los Reyes Católicos por esclavizar a los derrotados nativos gomeros. Su tío, Pedro de Estopiñán, conquista la ciudad africana de Melilla en 1497 y es nombrado adelantado para las Indias, aunque muere poco antes de embarcar. Sus padres, Francisco de Vera y Teresa Cabeza de Vaca, mueren siendo Álvar muy niño, por lo que queda al cuidado de su abuela y su tía maternas.

No resulta difícil comprender cómo el adolescente Álvar, huérfano y sin tutelas pero encandilado por las proezas militares de su familia y por las noticias de las gestas de descubrimiento y conquistas que llegan de las Indias, no duda en lanzarse él también al oficio de las armas.

Guerrero y «camarero»

Así, con apenas veintidós años, lo encontramos ya combatiendo para el emperador Carlos I en la batalla de Rávena. Esta lid acabó en derrota para los españoles pero en ella murió el líder de los franceses, el conde de Foix, lo que a la postre acabaría por decantar la guerra a favor de España. Tras Rávena, es destinado a la Gaeta, fuerte napolitano arrebatado apenas diez años antes por el Gran Capitán a los franceses tras la batalla del Garellano.

Tras la aventura italiana y ya con el cargo de alférez, regresa a la península y pasa a servir, como «camarero», en una de las familias más ilustres y ricas de España, los duques de Medina Sidonia. No se le da nada mal llevar las cuentas y gastos de los duques, ya que años después será nombrado tesorero de la expedición de Pánfilo de Narváez, tras la que pasará a la historia. Pero tiempo al tiempo.

Las ansias del joven Álvar por ganar reconocimiento militar y emular así a los hombres de su familia —especialmente a su abuelo y a su tío, a los que tanto admira—, le llevan a participar en las batallas de Tordesillas y Villalar contra los comuneros. Un año más tarde toma parte en la batalla de Puente la Reina contra franceses y navarros.

Desde entonces se establece ya permanentemente al servicio de los duques de Medina Sidonia, etapa sin duda importantísima para él, ya que su amistad y cercanía con los duques le permiten recibir de primera mano las buenas nuevas del Nuevo Mundo y conocer personalmente a algunos de los protagonistas de las gestas hispanas en las Indias. Tal es el caso de Hernán Cortés, que es espléndidamente recibido y hospedado por el duque o el de Juan Alonso de Guzmán, el Bueno, a su vuelta a España tras la conquista de México.

Álvar, al escuchar de viva voz de los protagonistas las gestas y glorias de personajes como Cortés, Elcano o los Colón, no alberga dudas sobre su futuro. La conquista de Melilla, incluso de las Canarias, hazañas familiares de las que tan admiración guarda, empequeñecen a la sombra de glorias como el descubrimiento de América, la conquista del Imperio azteca o la primera vuelta al mundo. No necesita saber más: a él le aguarda la aventura de descubrir, explorar y —si Dios quiere— conquistar los aún innumerables territorios desconocidos de las Indias. Nuestro joven hidalgo ha crecido en una familia y en un ambiente propicio a la aventura, al riesgo y a los descubrimientos y por fin, en 1527, le llega la oportunidad que tanto desea.

Empiezan a despuntar en el horizonte las primeras luces del 24 de abril de 1527. Unos cinco años hace ya que nuestro joven hidalgo jerezano no se juega el honor de su apellido y la honra de su hidalguía en los campos de batalla. Los comuneros han sido derrotados, él mismo presenció la cruel ejecución de Bravo, Padilla y Maldonado en Villalar, también un 24 de abril, pero de eso hace seis años. El reino de Navarra ya ha sido pacificado, nadie discute los derechos del emperador Carlos I sobre el trono navarro y la presencia española en el sur de Italia es indiscutible.

Esa mañana, Álvar y don Juan Alonso Pérez de Guzmán pasean bajo las magníficas arquerías almorávides del Palacio de Medina Sidonia. Cuatro siglos llevan esas columnas hispano-árabes siendo testigos mudos del devenir histórico: primero del antiguo esplendor de Al-Ándalus y ahora del momento exacto en que la gloria del joven Álvar comienza a despuntar. Porque los grandes protagonistas de la humanidad deben su gloria, sus proezas, sus hazañas, a pequeños momentos que cambiaron sus vidas y los empujaron a ir más allá.

—Ironías del destino, don Álvar, hace no mucho hospedamos a Cortés en este mismo palacio y estos días anda por Sanlúcar el que le dio caza y acabó cazado, su gran enemigo… don Pánfilo de Narváez.

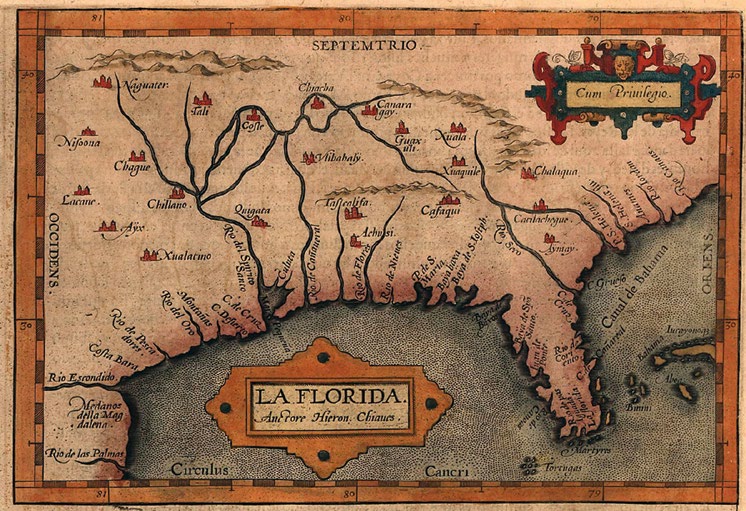

—He escuchado que está organizando una expedición al norte de las Indias, excelentísimo; a la tierra Florida.

Rumbo a las Indias

—Es cierto. En cuanto a vos… Tiene insignes apellidos, Álvar. Y siempre ha estado atento, mucho más que la mayoría, a las historias que se cuentan de las Indias. ¿Acaso no sueña, como tantos otros hidalgos de corazón inquieto, hacer fortuna y gloria más allá de estas tierras? —le inquiere el duque.

—Sí, así es. Mucha terra ignota hay en las Indias, y deseo como el que más servir al emperador en su descubrimiento y conquista —responde Álvar, rozando apenas con la punta de los dedos el mármol de las columnas.

—Estoy seguro de que hará buen servicio al emperador en la Florida. Su experiencia y mi recomendación le permitirán embarcar como tesorero y alguacil mayor de la expedición.

—Gracias excelentísimo. Sabré estar a la altura de mi apellido, y de su recomendación —dice, apenas con un hilo de voz.

Ambos contemplan por unos instantes el jardincillo interior de palacio, con sus palmeras, naranjos y nísperos regados por la suave luz primaveral que baña el ambiente… El patio se muestra soberbio, casi altanero de su sencilla belleza.

«A 17 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandado de Vuestra majestad para conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el cabo de La Florida, las cuales son en tierra firme. La armada que llevaba eran cinco navíos, en los cuales, poco más o menos, irían seiscientos hombres».

Álvar no solo es un caballero de linaje sino también de gran agudeza e inteligencia. Pronto se da cuenta de que Narváez es un pésimo líder y un peor estratega. Apenas recién llegados a Cuba, Narváez decide dividir la flota y envía a Cabeza de Vaca con dos navíos al puerto de Trinidad a por abastecimientos, pero un enorme temporal destruye los barcos y mueren unos sesenta hombres. Álvar se salva con unos pocos hombres al desembarcar poco antes de desatarse la infernal tempestad. La mayoría de sus compañeros creían estar más a salvo en los navíos que en tierra firme. Por primera vez, de las muchas que sucederán, la fortuna sonríe a Álvar.

Tras ese primer descalabro, Narváez arriba con un nuevo bergantín adquirido en Santo Domingo y con algunos hombres y caballos más, aunque los refuerzos no compensan las pérdidas en vidas del naufragio y el centenar de deserciones que ya suma la expedición.

—De seguir así no llegaremos a pisar la Florida, Alonso.

Don Alonso del Castillo Maldonado, natural de Salamanca, contempla el mar bravío a popa, tras doblar el Cabo de San Antón.

—Dios nos guíe, de no hacerlo el gobernador —susurra Álvar, picando con los nudillos en la borda del navío.

Ambos se respetan y sienten una natural simpatía mutua. Quizá se debe a que Alonso del Castillo es un hombre instruido y educado, de los pocos de la expedición, al igual que Álvar. Sea como sea, a ambos les une una evidente afinidad personal y un destino común que no tardará en revelarse.

«Llegamos a la tierra un martes, a 12 días del mes de abril, y fuimos costeando la vía de la Florida; y Jueves Santo surgimos en la misma costa, en la boca de la bahía, al cabo del cual vimos ciertas casas y habitaciones de indios».

Por fin, tras semanas de esperas y contrariedades, la expedición de Narváez arriba a las costas de Florida. El gobernador pretende emular a Hernán Cortes y para ello está decidido a imitar la estrategia del conquistador de México. Tras desembarcar con la mayoría de sus hombres, ordena a sus navíos seguir hacia el norte hasta hallar un puerto seguro en el que resguardarse y manda algunas incursiones tierra adentro, presto a hallar aliados que les guíen hacia las grandes ciudades de oro que, creía que debían encontrarse no muy lejos de allí. Pero lo que hallan las huestes comandadas por Álvar no son totonacas y tlaxcaltecas, pueblos que no dudaron en unirse a Cortés con el fin de desembarazarse de la dominación azteca, sino una multitud de pueblos libres que, de unirse, lo harían contra los recién llegados, a los que temían más que a sus vecinos.

Oposición indígena

Atraviesan ríos caudalosos, ciénagas y densísimos bosques y siempre son recibidos de la misma manera: con una lluvia de flechas envenenadas que van acabando con los soldados de la expedición que aún sobreviven a las penurias del viaje. Recorren la región de los fieros indios semínolas, que jamás dan tregua a los invasores. Las aldeas que encuentran están o bien abandonadas o bien vacías de hombres y de alimentos. Los pocos caballos que no han sido abatidos en las refriegas con los nativos son sacrificados como alimento. Cunde el desánimo y aprieta el hambre.

—Gobernador, en cada pueblo al que arribamos solo encontramos mujeres y niños, todos los hombres andan escondidos a la espera de flecharnos a la mínima ocasión. Andamos sin rumbo y sin esperanza. Si tan siquiera pudiéramos contar con un intérprete indio… Así es imposible hacer aliados y no hay día en que no perdamos a algún hombre.

—¿Qué propone, Cabeza de Vaca?

—Usted es el gobernador, don Pánfilo.

—Mañana a primera hora salga con una hueste y busque el mar.

Álvar, con unos sesenta hombres, parte de la aldea de Aute y explora la costa noroeste de Florida, descubriendo diversas bahías. Rápidamente vuelven al campamento español a dar noticia al gobernador, pero tras apenas tres días de ausencia encuentran a la mayoría exhaustos o heridos, muchos gravemente enfermos y algunos muertos. «Hemos aguantado ataques y ataques sin cesar de los indios, Álvar. Ordena a los demás capitanes que se preparen para salir. Iremos hacia la costa».

La marcha es penosa. De nuevo atraviesan, famélicos y malheridos, ciénagas y ríos. Los soldados y capitanes más frescos se sitúan a retaguardia y en los flancos, tratando de contener los ya esporádicos ataques indios, que solo aparecen breves instantes para dispararles y volver a ocultarse bajo la espesura del bosque. «Las aguas ponzoñosas de estos pantanos al menos nos salvan de las flechas de los indios, Andrés». Decenas mueren en unas pocas horas. Álvar y Alonso, cansados pero con una salud de hierro, son de los pocos que conservan ánimo y fuerzas.

Sentado sobre un tronco junto a Alonso y Andrés Dorantes, apenas a unos metros de la playa, Álvar y sus dos bizarros compañeros de armas otean el horizonte en busca de alguna nave cristiana, a pesar de que empiezan ya a morir las últimas luces del día.

—Pánfilo pretende ahora que construyamos unas cuantas barcas y que avancemos hacia el oeste siguiendo la línea de costa —se queja Andrés, entre maldiciones.

—No será tan mala idea, con suerte llegaremos a Nueva España, si no topamos antes con otros castellanos —musita Álvar, casi para sí.

—¿Y cómo pretende el excelentísimo gobernador construir barcas para tantos hombres? Apenas nos queda un caballo de alimento y somos soldados, no carpinteros de ribera —replica Andrés, con sorna.

—Con ayuda de Dios, Andrés. Yo también creo que es la mejor opción, si no la única. Hemos perdido la mitad de los hombres en esta tierra ingrata —tercia Alonso.

Con más fe que esperanza, los tres capitanes y el resto de expedicionarios, unos doscientos cincuenta, se afanan durante días en construir —más mal que bien— cinco barcas con las que cabotar la costa que separa Florida de la Nueva España. Por fin, tras sacrificar al último caballo y repartirse una mísera ración de carne, embarcan, a razón de unos cincuenta soldados por barca, e inician la gran odisea norteamericana.

«A veinte y dos días del mes de septiembre se acabaron de comer los caballos, que solo uno quedó, y este día nos embarcamos por esta orden: que en la barca del gobernador iban cuarenta y nueve hombres; en otra que dio al contador y comisario iban otros tantos; la tercera dio al capitán Alonso del Castillo, y Andrés Dorantes, con cuarenta y ocho hombres, otra dio a dos capitanes, que se llamaban Téllez y Peñalosa, con cuarenta y siete hombres. La otra dio al veedor y a mí con cuarenta y nueve hombres».

Los primeros días de travesía son especialmente duros, durísimos: avanzan entre bahías, soportando heladas, tormentas, calados hasta los huesos y sin apenas ropa. Sin comida ni agua, las fuerzas les fallan una y otra vez y no pocos se desmayan, quedando inconscientes durante horas. Muchos mueren de simple agotamiento.

En contadas ocasiones se topan con ensenadas en las que descansar, guarecerse del temporal, pescar y mariscar para no morir de inanición, pero ni en esas los indios les dejan de hostigar. Una y otra vez se enfrentan a ellos en inferioridad de condiciones, quince contra cientos. Eso sí, las armaduras que todavía conservan les ayudan a resistir los ataques, la mayoría a flechazos.

En la desembocadura del Misisipi

Tras un mes de cabotaje, pierden a dos hombres. En un estero, desesperados, el gobernador observa una canoa india y le hace señas. Tras unos breves minutos de tensión, los cristianos se hacen entender: necesitan agua. Beben con desesperación la poca que llevan consigo en la canoa, y es entonces cuando dos cristianos, entre ellos el griego Doroteo, se entregan como rehenes. «A modo de asegurar la lealtad de los indios y nuestra buena voluntad, gobernador», arguye el griego.

Esa noche decenas de canoas indias se acercan a las cinco barcas españolas, pero es una trampa. Consiguen hacerse con dos rehenes indios y a cambio de su entrega, reclaman la vuelta de los dos cristianos, pero la respuesta de los nativos es una nueva lluvia de flechas. «Sin agua, sin comida, y con dos menos», clama Álvar.

A inicios de noviembre, las cinco barcas llegan a la desembocadura del Misisipi, donde los vientos y el temporal dispersan el maltrecho convoy. En plena tormenta, Álvar consigue hacerse oír, entre gritos y señas, y demanda al gobernador qué hacer en caso de que las barcas se pierdan. Pánfilo, pálido de extenuación, tiene aún tiempo de dar su última orden a los capitanes de las demás barcas: «Álvar, capitanes, ya no es tiempo de mandar de unos a otros. ¡Que cada cual haga lo que mejor le parezca con tal de salvar la vida!». Esa noche naufragan tres barcas, entre ellas la de Narváez, y todos sus tripulantes mueren. Vidas e ilusiones naufragadas.

A la mañana siguiente, seis de noviembre de 1527, la barca de Álvar embarranca y se hunde en la isla del Mal Hado, actual Galveston en Texas, con tal mala fortuna que pierden todas sus armas. Diezmados y famélicos, sin fuerzas para moverse y desarmados, apenas un par de cristianos está en condiciones de caminar. Álvar, el de mayor rango tras la muerte del gobernador, se dirige a Lope de Oviedo y le manda explorar la zona. Al poco vuelve con buenas nuevas: un poblado indio está a pocas leguas de distancia. «Allá vamos, pues», es la escueta orden de Álvar. Esos pocos españoles, aunque fieros, valientes y aguerridos, están a punto de pasar nueve años como esclavos de las tribus a las que pretendían conquistar y cristianizar.

Seis años de cautiverio

De hecho, son los nativos quienes les ayudan a llegar al poblado. Primero les alimentan y les dan agua en abundancia y, cuando ven que la mayoría ha recobrado algo de fuerza y ánimo, les ayudan a caminar tomándoles de las manos y de los brazos. Tan seguros están los nativos de su debilidad que incluso instalan fogatas cada pocos metros, creyendo que, de tan desfallecidos, los extranjeros no soportarán el frío de la noche.

Álvar y los suyos se dejan llevar, exánimes, hasta el pueblo, donde les instalan en una cabaña en cuyo interior hombres, mujeres y niños danzan enfervorecidos alrededor de media docena de fuegos. Algunos caen rendidos y duermen hasta la mañana siguiente, pero los más recios no pueden conciliar el sueño. Es el caso de Álvar, Lope o Alonso. Temen que la excitación de los indios no sea más que el preludio de su martirio. Una letanía se empieza a escuchar entre los españoles.

—Dios, sálvanos de caer en manos de caníbales.

—Ojalá te escuche, Álvar —susurra Alonso, con la sonrisa del vencido.

«Comenzaron a bailar y hacer grande fiesta, que duró toda la noche, aunque para nosotros no había placer, fiesta ni sueño, esperando cuando nos habían de sacrificar. Por la mañana nos tomaron a dar pescado y raíces y hacer tan buen tratamiento, que nos aseguramos algo y perdimos algo el miedo al sacrificio».

Desde entonces, los días y las noches se suceden sin esperanza entre el grupo de cristianos, seguros de que solo un breve, brevísimo espacio de tiempo les separa de una muerte cada vez más cercana. Comparten choza entre dos, a veces tres, españoles y tal es el hambre que entre ellos hay que no dudan en comerse el cadáver de sus compañeros, fallecidos por agotamiento durante la noche. Los que no mueren de hambre mueren alanceados, torturados o flechados por los indios.

Esclavizados, obligados a trabajar en condiciones paupérrimas y privados hasta de la comida mínima para subsistir, los orgullosos hidalgos van muriendo uno a uno, sin apenas dichas que celebrar. Una de las pocas buenas nuevas se da pocas semanas después del naufragio, cuando los indios les revelan que otro grupo de cristianos, los de la barca de Alonso y Andrés, están vivos, aunque cautivos como ellos de una tribu vecina.

Álvar tiene una capacidad de supervivencia y una resistencia excepcionales, pero posee además un don que los indígenas saben apreciar: un gran ingenio y capacidad de negociación. Al año de su arribada a la isla, el hidalgo jerezano ya habla las principales lenguas indígenas de la zona y además tiene la suficiente confianza con sus captores como para que le permitan mercadear con las demás tribus. El oficio de mercader es el más peligroso de entre los indios: la mayoría de pueblos indígenas están constantemente en guerra unos con otros, así que el mercadear entre tribus es una ocupación demasiado peligrosa para cualquier nativo, pero no así para Álvar. El cristiano es siempre respetado, al no ser considerado uno de ellos, ni mucho menos una amenaza.

En 1533, tras seis años de cautiverio y tras cinco de mercadear y preparar su huida, por fin Álvar se decide a escapar, pero no lo hace solo: aprovecha una reunión entre su tribu, los quevenes, y la tribu que mantiene cautivos a Andrés Dorantes, a Alonso del Castillo y a Estebanico, para reunirse con ellos y avanzar campo a través durante días.

El plan es sencillo: una vez al año los hombres de ambas tribus se reúnen para recolectar y comer tunas, una especie semejante a la higuera pero con más espinas y cuya pulpa es de un encarnado intenso. Ese es el único momento en que los cuatro supervivientes pueden reunirse y escapar. Es la oportunidad que llevan esperando dos años y los españoles no la desaprovechan.

Tras reunirse, a hurtadillas, entre los árboles que les dan cobijo, los cuatro españoles no pueden más que abrazarse y llorar de alegría. De los noventa cristianos que sobrevivieron al naufragio, seis años ha, son ellos cuatro los únicos supervivientes. Solo cuatro, de entre más de quinientos hombres que pusieron pie en Florida. Se sienten afortunados y capaces de todo. A pesar de la alegría que les conmueve, Álvar les conmina a avanzar sin descanso. Aún pueden oír a los indios a unos cientos de metros de distancia y en cualquier momento podrían descubrirles.

—Estarán ocupados con las tunas durante los próximos dos días y el pueblo está a más de treinta leguas, así que nadie avisará de nuestra desaparición. Es la ventaja que necesitamos.

—Dos años llevamos esperando este momento. Y ahora no nos pasará como con el desdichado de Narváez: conocemos las lenguas de los indios y sabemos cómo desenvolvernos en estas tierras —responde Estebanico, con una sonrisa de oreja a oreja.

—Estaremos seguros. Muchos me conocen de tanto mercadear de pueblo en pueblo, nos ayudarán. Además, aprendí el arte de la sanación de los buhoneros quevenes, y con ayuda de Dios seremos bien recibidos allá donde lleguemos —comenta Álvar.

—No se hable más, entonces. Aprisa, hacia tierra de cristianos, que más pronto que tarde estaremos entre los nuestros —exclama Alonso.

Los cuatro españoles avanzan sin descanso durante dos días, añadiendo leguas y leguas de distancia entre ellos y sus captores, hasta que topan con un poblado indio en que son bien recibidos.

Fama de sanadores

Aquellos indios jamás habían visto hombres blancos —ni tampoco negros— y les dan por sanadores. Cabeza de Vaca tenía razón, una vez más. De entre los cuatro, sin duda los que más llaman la atención de los nativos son Estebanico, por su piel de ébano, y Álvar. A Estebanico le tocan la piel con la punta de los dedos hasta comprobar, una y otra vez, que no está pintado. Al hidalgo jerezano le acarician el pelo y la barba, sorprendidos y admirados de su color rubio. Observan también sus ojos grandes, azules, que parecen guardar la inmensidad del cielo en ellos.

En esa primera ocasión, impresionados con Álvar y Estebanico, algunos nativos se acercan a Castillo y le ruegan que los cure, ya que muchos de ellos padecen desde hace días un fuerte dolor de cabeza.

—Álvar, ¿qué hago yo ahora para sanarles? —pregunta Alonso.

—Santíguales y encomiéndales a Dios. ¡Qué vas a hacer si no!

Y así fue. Al poco de encomendarles a Dios, todos afirman haberse recuperado del dolor. Agradecidos, les colman de alimentos, y tanto y tan rápido se corre la voz que, aquella misma noche, llegan algunos indios más de pueblos cercanos. Cinco días permanecen en ese primer pueblo, hasta que deciden continuar su camino, precedidos siempre de su fama de sanadores.

«Después de que nos partimos de los que dejamos llorando, fuímonos con los otros a sus casas, y de los que en ellas estaban fuimos bien recibidos y trajeron sus hijos para que les tocásemos las manos, dábanos mucha harina de mezquiquez».

De pueblo en pueblo, los cuatro Ulises de América van avanzando siempre hacia el oeste, arrastrando tras de sí una legión de seguidores. Así transcurren las semanas y los meses, hasta que dejan atrás las tierras de los bosques, las ciénagas y los ríos impetuosos y llegan hasta las grandes praderas, tierras de sioux y comanches. Es allí donde contemplan, sorprendidos, las enormes manadas de búfalos que pueblan las llanuras del oeste americano.

—Son vacas enormes, pardiez —exclama Andrés, sorprendido ante la visión de una enorme manada de bisontes que trota a un tiro de flecha de su posición, por la llanura, levantando una polvareda enorme tras de sí.

—Ni que lo digas, Dorantes. Me recuerdan a las reses moriscas que vi alguna vez en mi tierra. ¡Por Santiago, cómo se parecen a estas enormes vacas corcovadas!

—A mí también me las recuerdan, Álvar —afirma Alonso.

Las tribus indias de las grandes praderas también les reciben con los brazos abiertos. Su fama les precede, y con ellos viajan, desde que iniciaron su huida, meses atrás, un séquito de indios cada vez más numerosos, a los que, poco a poco, van evangelizando y convirtiendo al cristianismo.

Álvar, Alonso, Andrés y Estebanico marchan durante semanas, meses y años hasta que por fin se topan con el océano Pacífico, el mar del Sur de Balboa. Es entonces cuando, ya seguros de que podrán volver a vivir entre cristianos, respiran esperanzados. Llevan años viviendo entre indios, han aprendido sus costumbres, su idioma, han sobrevivido a decenas de batallas, a tormentas, naufragios, al hambre y a la esclavitud. Han pasado de conquistadores a esclavos, de esclavos a sanadores y de sanadores a evangelizadores. Ahora, por fin, saben dónde están los suyos: hacia el sur, hacia el Virreinato de la Nueva España.

En 1537 Álvar y los suyos llegan al pueblo al que llaman de los Corazones, donde encuentran a un indio que porta en el cuello una hebilleta de talabarte de espada cosida a un clavo de herrar. Aquellos hierros no podían ser sino de españoles. Estaban cada vez más cerca de los suyos, sin duda. Tras mucho preguntar, el indio les confiesa que hacia el sur existen pueblos de cristianos y que en una ocasión varones barbudos a lomos de caballos y armados de lanzas y espadas llegaron hasta allí, les atacaron y les saquearon la aldea. Tras oír las palabras del indio, apenas pueden contener la emoción.

—¿Será verdad eso que dice, Álvar, que hace no mucho tiempo este pueblo fue atacado por cristianos como nosotros?

—Así debe de ser, Estebanico, porque los indios no conocen el hierro, y tanto la hebilla como el clavo que penden de su cuello solo pueden ser cosa de españoles —responde, altivo, Alonso.

«Después que vimos rastro claro de cristianos, y entendimos que tan cerca estábamos de ellos, dimos muchas gracias a Dios nuestro Señor por querernos sacar de tan triste y miserable cautiverio. El placer que de esto sentimos júzguelo cada uno cuando pensare el tiempo que en aquella tierra estuvimos y los peligros y trabajos por que pasamos».

Álvar Núñez Cabeza de Vaca lleva más de nueve años errando por el sur de lo que más tarde serán los Estados Unidos de América y, aunque parezca mentira, ha sobrevivido a infinidad de dificultades. Es en julio de 1537 cuando, por fin Álvar, Alonso, Andrés y Estebanico se encuentran con tropas del gobernador de la provincia de la Nueva Galicia, Nuño Beltrán de Guzmán.

Defensa de los indios

El encuentro, a pesar de lo que cabría esperar, no es del todo amistoso. Nuño, arrogante y codicioso, pretende prender y esclavizar a todos y cada uno de los cientos de indios que acompañan a los cuatro insignes exploradores, pero Álvar y los suyos se enfrentan sin dudarlo al gobernador y no le consienten tal afrenta.

«A partir de ahora, hermanos, cuando volváis a vuestros pueblos, colocad una cruz ante la puerta de vuestras casas. Así ni el gobernador ni ningún otro cristiano podrá atacaros. De esa manera tan sencilla sabrán que sois cristianos y súbditos reales». Los indios que les acompañan no dudan en volver a sus casas y seguir el consejo de Álvar.

Ya entre cristianos, Álvar y los suyos son acompañados hasta ciudad de México, aunque su fama les precede también en tierras novohispanas, tanto que son aclamados en todos los pueblos y villas por las que pasan, desde Guadalajara hasta ciudad de México. En la capital, es recibido por Antonio de Mendoza y por el mismísimo Hernán Cortés, a los que no duda en explicar las malas prácticas del gobernador Nuño con los indios. «Las leyes de Burgos prohíben expresamente la esclavitud de los indios. Son súbditos de Castilla, no esclavos», defiende.

Poco después don Nuño Beltrán de Guzmán es detenido, juzgado, condenado y enviado preso a España. Álvar también embarca hacia España, pero su destino será otro. Mientras don Nuño morirá en prisión, a Álvar aún le quedan por delante años de intensa aventura americana. Tras escribir y publicar Naufragios, las memorias de la aventura que acabamos de conocer, será nombrado adelantado del río de la Plata, aunque esa ya es otra historia.

«[…] llegamos al puerto de Lisbona a nueve de agosto, víspera del señor san Laurencio, año de 1537 años. Y porque es así la verdad, como arriba en esta relación digo, lo firmé de mi nombre, Cabeza de Vaca».

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.