María, la gitana. María, la rebelde. María, la bailaora. María, la irreductible. Bien saben sus compañeros de armas que no hay epíteto que le haga honor suficiente.

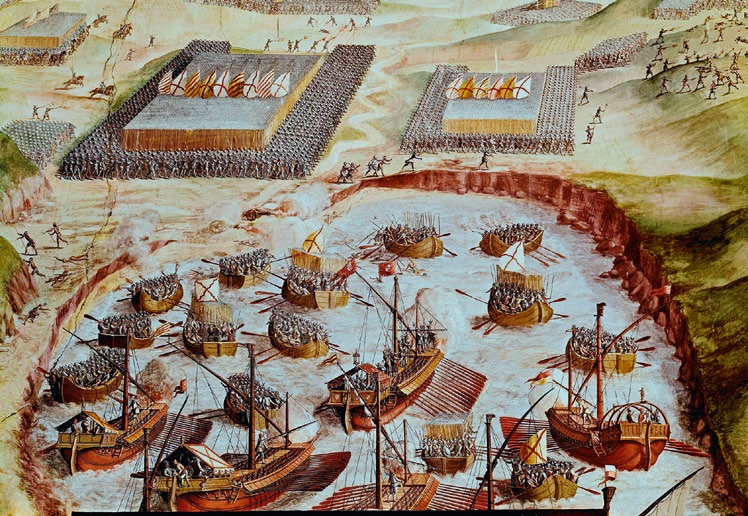

Siete y media de la tarde del 7 de octubre de 1571. Ante las últimas luces del día, una armada de naciones cristianas, la Santa Liga, se mece con las olas del Mediterráneo a pocas millas náuticas de la ciudad griega de Lepanto, en el golfo de Corinto. Los cristianos, la mayoría españoles aunque también abundan italianos, procuran honrar a los pocos muertos que permanecen en la cubierta de las galeras, así como brindar las primeras curas a los miles de heridos.

La mayoría de los fallecidos se han hundido irremediablemente en las profundidades marinas, bajo el peso de sus armaduras. Ni siquiera los pocos que sabían nadar han podido salvarse de tan trágico destino. Algunos soldados vigilan a los prisioneros otomanos que han hecho en batalla. Se cuentan por miles. En la galera Real, la capitana, decenas de jenízaros presos permanecen cautivos y desarmados en la popa, acurrucados en la toldilla de la embarcación, bajo la atenta mirada de unos pocos espadachines españoles.

—Ahí viene nuestro mejor soldado —susurra uno de ellos. Diego, un caballero aragonés natural de Berdún, se gira hacia la proa.

—Sin duda, Rodrigo. Y la mujer más maravillosa que vieron mis ojos —murmura, antes de voltearse de nuevo y sonreír socarronamente a los prisioneros.

María, así se llama la joven, se acerca decidida por la crujía de la Real, asiendo un pequeño lampión con el que va encendiendo, uno a uno, los fanales de popa. En la toldilla, se abre paso a puntapiés entre los cautivos mahometanos. Unos pocos se atreven a alzar la mirada, taciturnos. «Es ella», murmuran algunos de ellos.

La noticia de que una jovencita gitana ha luchado con gran heroísmo junto al generalísimo don Juan de Austria en la mismísima nave capitana de los turcos, la Sultana, salta de galera en galera y conmueve a miles de soldados cristianos. Se ha enfrentado ella sola a una compañía entera de jenízaros, se oye en las galeras genovesas. Apenas nueve días después de la batalla de Lepanto, «la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros», a decir de Cervantes, corre imparable por las piazzas y vias de Turín el rumor de la bravura de una mujer española.

María no es una mujer más. Ni tan siquiera es un soldado más. Su mirada atesora todo el orgullo, la fuerza y la dignidad de las mujeres gitanas. Sus ojos avellanados, entre el ámbar de la miel de las Alpujarras y el verde de la sierra, han despertado ya muchos suspiros y mayores desdichas. Su nariz aguileña concede un rasgo exótico, típicamente oriental, a su rostro de delicadísimas facciones. Bajita, de cuerpo delicado y grácil y de tez apasionadamente morena, solo hay algo que levante más suspiros que sus ojos entre los marinos y soldados de la Santa Liga: la visión de su cabello negro azabache ondulando, libre e irreductible, al son del viento.

Pero ¿quién es esa mujer que se ha ganado el respeto de miles de bravos guerreros y marinos?, ¿qué hace en la galera capitana, junto a don Juan de Austria, el generalísimo de la Santa Liga, blandiendo una espada, cual guerrero más?

La preferida de su padre

María, la gitana, tuvo la suerte de vivir rodeada de una gran familia, y fue tan feliz como se lo permitía su condición de niña, mujer y calé. Así fue, al menos, hasta sus quince años. Su padre, tratante de caballos, mulos y burros, recorría durante meses las sierras de Andalucía, desde los Alcornocales hasta las sierras de Andújar, Baza y las Alpujarras, y la predilección que sentía hacía su pequeña era tal que no dudaba en llevársela de acompañante, antes que a cualquiera de sus otros cinco hijos varones.

Su madre no veía con tan buenos ojos los continuos viajes de la chiquilla, aunque nada podía hacer ante la determinación de su marido. «Esta hija mía tiene un don para el chalaneo, querida. Es capaz de hacer pasar un burro ciego por el mejor corcel». Y, efectivamente, así era. Le bastaba un casi imperceptible guiño de ojos, una sonrisa juguetona o un etéreo movimiento de cintura que hiciera volar unos centímetros su falda para que el acuerdo se cerrara. Ella conquistaba, en un abrir y cerrar de ojos, no solo los deseos sino hasta el alma del comprador, sin importar si estaban negociando la venta del potro más elegante de la comarca o del burro más castigado de las Españas.

A los quince años, la muerte de su padre trastoca todo su mundo. Sin su protector, las rencillas y envidias familiares alzan el vuelo. Tanto, que su madre y hermanos tratan de casarla con un converso morisco veinte años mayor que ella. Ahí es cuando María se rebela por primera vez, sin importarle romper con lo más importante para cualquier gitano: la familia. María, la rebelde, escapa entonces a Granada y, ante el anonimato que concede el cambiar de nombre y de vida, se gana el pan bailando para naturales y foráneos. Si puede vender una mula a precio de corcel pura raza con la magia de su belleza natural, bien puede sobrevivir hechizando a propios y extraños con los movimientos de su cuerpo, decide para sí. Pronto aquellos bailes cíngaros le bastan para llenar su escarcela de monedas.

Y es en la Granada eterna, a los pies de la Alhambra y de Sierra Nevada, donde conoce a Álvar, un espadachín veterano de los temibles tercios, su primer amor. María, la rebelde, desconoce qué le deparará el porvenir, pero bien sabe que el aprender a defenderse no está de más para una mujer en un mundo como aquel. Cada amanecer, junto al aljibe musulmán de Granada, Álvar le enseña con constancia el arte de la espada. La «verdadera destreza», lo llama él.

—¿Cómo fue hoy el baile? —le lanza Álvar tras la primera estocada.

—Mejor que tu primer estoque, jelenao —le devuelve María tras un rápido golpe volante.

—Enamorao, sí, de una bailaora que no es de nadie —ríe a mandíbula batiente el veterano, tras lanzar un rapidísimo toque cruzado que deja desarmada a María—. Mucho tienes aún que aprender, mi gitana, para ganarme alguna vez. ¿No creerás que sobreviví en Flandes bailando?

María es buena amante y mejor alumna, pero el único oficio de Álvar es el de las armas, así que no tarda en volver a enrolarse en los temibles Tercios. El último atardecer juntos, tras un baile en el que María se luce ante los más ilustres de los gentilhombres granadinos, nuestra gitana llora. Llora casi como a la muerte de su padre.

Protegida por el abrazo de Álvar, ante uno de los más bellos miradores del Palacio de Dar-al-Horra, se derrumba. María, la gitana; María, la rebelde; María, la bailaora no puede hacer nada por retener al hombre que ama, y sabe que ella no podrá permanecer en Granada sin él. «Tu sombra me perseguirá si sigo entre estas callejas, que son ya solo tuyas y mías». Álvar la toma de la mano, la acerca a una de las yeserías del patio y le muestra bellas inscripciones árabes. «Mira, ni siquiera estas bellas alabanzas en filigranas andalusíes son dignas de ti». Tras aquella última noche, jamás volvió a saber de Álvar, al que tanto amó y del que aprendió todo lo que sabía sobre el arte de la espada.

Año del señor de 1568, Cádiz. María, la Bailaora se ha hecho un hueco entre las bailarinas más solicitadas de las tabernas de la ciudad más antigua de Europa. La ciudad, situada en una preciosa bahía que se asoma al Atlántico, está despertando tras siglos de letargo, gracias al trasiego de embarcaciones hacia y desde América que, en un momento u otro, deciden protegerse de naves enemigas o de las tempestades al abrigo de su puerto.

Es en la Catedral de Santa Cruz, la misma que Alfonso X el Sabio mandó construir y en la que deseaba ser enterrado, donde María conoce a Enrique de Peñaranda, un joven apuesto, de tez blanca y brillantes ojos azules, un hidalgo de buena familia, aunque más valiente que diestro en el uso de las armas, y soñador como ella misma.

María lo ve, ensimismado en una de las capillas de la nave lateral. Es elegante, sin duda: viste un jubón negro sobre una camisa blanca, como es de rigor entre hidalgos, y la vaina de la espada que porta al cinto está ricamente adornada con motivos clásicos. María, fiel a su carácter y segura de sus atributos, no duda en acercarse al joven. Enrique no se percata de su presencia, absorto en la contemplación de la talla de la Virgen María, hasta que la tiene prácticamente a su vera. Aquella primera mirada entre ambos lo dice todo. Día tras día, semana a semana y mes a mes, la gitana bailaora y el joven hidalgo se cuentan todo y más en eternos paseos.

María conocerá el anhelo de Enrique: convertirse en un capitán respetado y alcanzar la gloria en el campo de batalla, para sí y sus descendientes. Sueña con batirse en Flandes —de ingrato recuerdo para María—, en Italia, en las costas de Berbería, incluso en América, allá donde pueda servir al rey. «A la primera oportunidad, me alistaré». Y si algo tiene claro María, la Bailaora es que no está dispuesta a separarse de él. Más ahora, que sabe usar la espada mejor que muchos hombres.

Julio de 1571. A todas las villas de las Españas llega la noticia del reclutamiento de infantes para combatir contra los turcos en el Mediterráneo. Se ha formado una alianza de potencias cristianas, la Santa Liga, y el generalísimo y capitán general que la lidera no es otro que don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II.

Enrique, como soldado del Tercio de la Armada de la Mar Océana, una compañía de tercios «embarcados» bajo el mando último de don Lope de Figueroa, es llamado a embarcarse en la mismísima galera Real de don Juan de Austria, la capitana. Es, sin duda, el momento que tanto había esperado. Podrá demostrar su valía luchando junto al generalísimo de la Santa Liga, ante el hermano del rey.

Enrique no sale de su asombro, incrédulo ante tan buena fortuna. Había conseguido alistarse en los Tercios once meses antes y, por suerte, está bien considerado tanto por los soldados como por su capitán. Muchos de sus compañeros han ingresado al Tercio con el único fin de limpiar sus nombres tras algún lance adverso, los hay que tratan de olvidar desengaños amorosos, otros se alistan creyendo que la milicia les alejará de la mala vida y los hay, también, que lo hacen con el fin de vivir aventuras y conocer mundo, aunque ello conlleve morir en Italia, en Túnez o en Flandes. Enrique es de estos últimos, los más apreciados por los capitanes. Saben que la osadía juvenil de la que hace gala le convierten en un buen soldado español.

Solo hay algo que le carcome: María. Desde que la conoció en la Catedral de Santa Cruz de Cádiz, tres años atrás, solo ha tenido dos cosas claras: ingresar en el Tercio y casarse con ella. Y a pesar de que sabe que su familia jamás aprobaría que se casara con una gitana, menos aún con una bailaora, Enrique no es la clase de hombre que renunciaría al amor, ni siquiera por su familia. Quizá por eso, cuando ya en todas las villas y pueblos de las Españas se buscan hombres para incorporarse a los Tercios embarcados que han de enfrentarse a los turcos, María rechaza su promesa de matrimonio. «Jamás dudaría de ti, Enrique. Pero de igual manera quiero que sepas que no partirás solo a Lepanto. Iré contigo. Luego ya veremos». Esas son sus palabras exactas. «No te rías. Me alistaré, y tú me ayudarás a conseguirlo».

Nada la puede hacer cambiar de opinión, ni siquiera el bando de reclutamiento de don Juan de Austria que prohíbe expresamente «embarcar mujeres y gente inútil», y tiene argumentos convincentes: ambos saben que pocos hombres manejan la espada tan bien como ella, y ardor guerrero no le falta. «Lo único que debo hacer es alistarme como hombre. Tras la batalla, mis méritos hablarán por mí». Un resignado «está bien, así sea» evidencia la claudicación de Enrique. Al fin y al cabo, sabe de quién se ha enamorado.

Unas semanas antes de la batalla, María ingresa en la compañía de Diego de Urbina del Tercio de Granada, o Tercio de la Armada del Mar Océano, fundada y capitaneada por don Lope de Figueroa, y lo hace bajo el nombre de Andrés. No le es difícil ingresar: Enrique le presenta directamente a Diego de Urbina, y este acepta a Andrés sin la más mínima sospecha de que no es quien dice ser. La reputación de Enrique le precede y cualquier duda está de más; nobleza obliga.

Tras embarcar junto al resto de la compañía, María se hace pronto a las duras condiciones de los tercios españoles embarcados. Duerme sobre una simple estera que comparte con Enrique, en la bodega, junto al resto de soldados, así que al menos puede compartir los días y las noches con él, que ya es algo más de lo que había tenido hasta entonces. «Quién fuera capitán para poder compartir camarote con la gitana más bonita de las Españas», suspira cada noche Enrique.

Ni siquiera la invasión de chinches y piojos que sufre cada noche le hacen arrepentirse de su decisión. Lleva peor utilizar día sí y día también la misma ropa. O el racionamiento del agua. O la plaga de cucarachas y roedores, tan abundantes que, está segura, perturban el sueño del mismísimo don Juan de Austria. Aunque lo peor es, sin duda, el momento de «visitar» los «jardines», mordaz ironía con que los infantes se refieren a las letrinas, unas simples tablas de madera horadadas y suspendidas sobre el mar que, en días de temporal, les entregan al albur de las olas.

A pesar de los inconvenientes María disfruta de la vida a bordo. La camaradería entre iguales, la rutina diaria de ejercitarse con el arcabuz, la espada y la daga, las horas compartidas con Enrique, saberse libre, dueña por primera vez de su destino, el afán de gloria y aventura… Nunca jamás se ha sentido tan viva. Las primeras semanas incluso comparten alguna que otra noche estrellada robada al cansancio inherente de la vida a bordo. «Quién me iba a decir que estaría aquí, compartiendo destino con miles de soldados en medio de la mar, a punto de luchar en la batalla más grande que vieron los siglos», murmura María a oídos de Enrique, ante un mar calmo que mece sosegadamente la Real. Así pasan los días y las noches, entre la placidez del mar unas veces, entre la bravura del oleaje otras. Aunque no todo es navegar, y en las breves escalas de la armada en los puertos de Mesina, La Spezia y Nápoles aprovechan para perderse en los arrabales y dan rienda suelta a su pasión.

Apenas diez días antes de la batalla, un atardecer de finales de septiembre, Diego de Urbina y Lope de Figueroa los citan en el camarote del generalísimo. Los rumores corren por la Real desde hace unos días, pero la historia es tan increíble que pocos le dan crédito: Andrés, uno de los mejores espadachines de la tropa, es en realidad una mujer, gitana, alistada al parecer con el único fin de compartir destino con Enrique de Peñaranda, un prometedor hidalgo gaditano que sueña con la gloria que solo los hechos de armas conceden a unos pocos valientes.

Lo que en un inicio parecía una mera habladuría inconcebible, con el paso de los días se convierte en un rumor cada vez más extendido. Andrés, un joven apuesto y diestro en el arte de la espada, amigo inseparable de don Enrique, es mucho más que eso: es una mujer, sí, y gitana, y bailaora. Lo reconocen ambos ante la atónita mirada de don Juan de Austria.

—Mis órdenes eran claras: ni mujeres ni gente inútil. Pero usted… ¿Cuál es su nombre, por cierto? Su verdadero nombre… —pregunta don Juan de Austria a ambos.

—María —responde ella, adelantándose a Enrique.

—María, mis órdenes eran claras: nada de mujeres en la flota, y mucho menos en calidad de soldados. Pero dado que no hay ya puerto en el que pueda desembarcar y que ha demostrado unas dotes militares excelentes… luche usted como un soldado más y que Dios decida, tal y como ha acaecido hasta ahora.

—Gracias, general —responde María, ante los rostros incrédulos de Enrique, don Diego de Urbina y don Lope de Figueroa.

—Ah, y haga favor de no ocultar por más tiempo su nombre. Le hará bien a muchos el admirar su coraje… el coraje de una mujer.

Por fin, al amanecer del 7 de octubre de 1571, las doscientas galeras cristianas avistan en el golfo de Patras a las casi trescientas embarcaciones otomanas, a apenas unas pocas millas de distancia del puerto griego de Lepanto.

Los capitanes y generales cristianos, entre los que destacan Luis de Requesens, Alejandro Farnesio, Andrea Doria, Álvaro de Bazán y don Juan de Austria, aprestan a sus infantes para la batalla y ordenan a los remeros avanzar hacia la flota otomana, siempre en paralelo a las galeras que los acompañan a babor y estribor, formando una escuadra naval en forma de ala extendida.

En la Real, don Juan de Austria arenga a sus hombres: «¡Prestos todos a pelear por Dios! Lucharemos hasta perder la vida, pues si la perdemos, ganaremos la vida eterna». Justo tras las palabras del generalísimo de la armada cristiana a sus hombres, un cañonazo desde la Sultana, la galera capitana de la flota otomana, anuncia batalla. Don Juan ordena responder con otro cañonazo, y ante la insistencia de sus generales en reunirse ante un último consejo de guerra, responde con un inequívoco «ya no es hora de deliberaciones, sino de combatir».

Media hora más tarde, la Sultana de Ali Bajá incrusta su espolón de proa sobre el lado de babor de la Real, ante los gritos de júbilo de los soldados otomanos. La tropa de élite embarcada junto al generalísimo otomano en su nave capitana, los temibles jenízaros, se lanzan en desbandada hacia la Real empuñando hachas y espadas yatagán, pero esa primera embestida es repelida por una andanada de arcabuzazos.

«¡Tercios, a fuego!», grita don Diego de Urbina a su compañía. María y Enrique, codo con codo, disparan a bocajarro a los asaltantes. Decenas de jenízaros caen heridos al mar, hundiéndose rápidamente bajo el peso de su armadura. «¡Bien hecho, María! Con la sangre de los otomanos estamos tiñendo la mar de rojo», le vocea Enrique, cada vez más excitado por el combate.

A la descarga de arcabuzazos y artillería de la Real responde una lluvia de flechas lanzadas por un grupo de reserva de jenízaros. A pesar de los gritos de algunos pocos malheridos, la mayoría de flechas no alcanzan a las tropas españolas, bien protegidas no solo por sus armaduras y morriones, sino también por la cortina de humo que se ha levantado tras la primera descarga de fuego cristiana.

Don Lope de Figueroa, que se había mantenido junto a don Juan de Austria en segunda línea de batalla, se acerca al corredor lateral de babor de la Real y dispara el arcabuz contra Ali Bajá. Esta vez no ha tenido suerte. «Tercios, ¡al contraataque!», brama, justo antes de lanzarse a la cubierta de la Sultana, espada en mano. Enrique y varias decenas de soldados se lanzan tras él a la Sultana. Algunos de ellos, trastabillando y sin apenas espacio en el que combatir contra los soldados turcos que les aguardan en la arrumbada de proa, caen al agua y se hunden, compartiendo así destino con los enemigos que les precedieron en tan trágico trance.

María, aún en la cubierta de la Real, ha tenido tiempo de cargar el arcabuz y dispara de nuevo hacia los flecheros otomanos. Cae así el segundo de sus enemigos. Sonríe para sí y contempla de nuevo la primera línea de batalla: el griterío de los jenízaros, tratando de contener la embestida de los Tercios, el humo, los lamentos de los heridos, los soldados que vociferan en el agua, durante apenas unos segundos, antes de ahogarse bajo el peso de las armaduras, el sonido del acero al entrechocar de las espadas, la rabia contenida, la confusión.

Su mirada se detiene ante la vanguardia de la lucha. Los valientes soldados españoles que lideran el abordaje a la Sultana empiezan a retroceder ante el empuje de las decenas de jenízaros que sustituyen en la lucha a sus caídos. La guerra en el mar es cruel, piensa, mucho más que en tierra. Entre la cubierta de dos galeras no hay más opción que matar o morir y la batalla, más que una lid entre dos ejércitos, es una lucha individual por la mera supervivencia: en la mar, la guerra es un lance mucho más cruel y atávico.

Aturdida por la barahúnda de la guerra, solo sale de su aturdimiento al oír su nombre. «María, María… ¡María!». Enrique lucha encarnizadamente contra tres jenízaros, acorralado en la cubierta de la Sultana. Apenas dos pasos de distancia le separan del abismo de la mar. María salta desde la Real hasta la cubierta de la Sultana. Jamás había saltado tanto, pero salva la distancia entre ambas cubiertas y corre hacia Enrique, que acaba de deshacerse de dos jenízaros a espadazos. En ese instante una flecha rebota contra el acero de su coselete. Instintivamente se palpa el pecho, y es entonces cuando un jenízaro le barre el paso y le lanza un espadazo al cuello que María consigue detener con su espada, antes de caer a cubierta.

María nota cómo su corazón bombea atropelladamente. Durante la caída debe haber perdido el morrión, ya que la melena le cubre los ojos. Consigue enderezarse rápidamente y se topa con el jenízaro que la había derribado, atónito. Ataviado con un turbante cónico blanco salpicado de manchas de sangre, un caftán y un inconfundible sombrero jenízaro, el börk, coronado con una larga pluma de avestruz, el soldado de élite otomano no sale de su asombro. Tiene ante él a una mujer cristiana luchando como un hombre. María recuerda entonces que aún empuña su espada, aunque antes de alzarla su asaltante lanza un grito ahogado y se derrumba. Enrique acaba de atravesarle con su espada. «¡María, María, reacciona!». Es en ese instante cuando Enrique se desploma ante ella. Un yatagán le ha segado la vida.

María, la gitana irreductible, la mejor soldado de los Tercios, estalla de ira y pelea denodadamente, sin descanso. Una mano en la espada, otra en la daga, sin que jenízaro alguno consiga acabar con ella. Guarda de enemigos el cadáver de Enrique, y solo se separa de él para auxiliar a Diego de Urbina y a don Juan de Austria, que luchan denodadamente contra la guardia personal de Ali Bajá, el generalísimo otomano, sobre la crujía de la Sultana, a popa.

En el caos de la batalla, luchando con valentía contra la última arremetida hispana, Ali Bajá es alcanzado en la cabeza por el disparo certero de un infante español. El almirante de la armada imperial otomana cae a la cubierta, y antes de que su cuerpo pueda ser recuperado por la guardia jenízara, ya el desánimo ha cundido entre la soldadesca turca. «¡El almirante ha muerto!», «¡Alá nos ha abandonado!», se escucha entre los que aún resisten en la cubierta de la Sultana. Espadas, dagas, arcos, hachas, todo tipo de armas empiezan a caer al suelo. Los primeros en lanzar sus armas y entregarse son los soldados que conforman la guardia personal de Alí Bajá, y a ellos les siguen los jenízaros y todos los demás soldados de la galera.

Vivas, oles y aleluyas atronadores a Dios y a España se suceden entonces desde los remos de la Sultana. Los remeros, la inmensa mayoría galeotes cristianos, se figuran ya liberados de su cruel penitencia. En apenas diez minutos los últimos supervivientes de la Sultana se rinden y, tras alzar en ella el estandarte cristiano, toda la armada otomana capitula.

María, la gitana española, avanza por la crujía hacia la carroza de la galera, alrededor de la que empieza a agolparse la élite de los rendidos. A su paso, de entre los bancos de los remeros, se le aplaude con fervor. María asiente con la cabeza. Las emociones se agolpan en su interior: se ha ganado el respeto de los soldados más rudos que pueda imaginar, pero ha perdido al hombre de su vida.

María llora, sí, y lo hace ante la vista de todos, pero nadie, ni español ni otomano, osa acercarse a ella, a excepción de don Juan de Austria. «María, no hay alivio posible a tu pena, pero tuya es también la gloria de esta victoria. De ahora en adelante, ningún hombre podrá arrebatarte la plaza de soldado en este Tercio, empleo que tan bien te has ganado por méritos propios, ni el sueldo de arcabucera a perpetuidad».

María agradece su gesto a don Juan de Austria, y se acerca de nuevo al cuerpo de Enrique. Debe despedirse, antes de que sea arrojado al mar. Ante él, recuerda entonces toda su vida. Observa por última vez a Enrique y se siente rota, pero se siente una mujer fuerte en la época que le ha tocado vivir, en la España del siglo XVII. Ella, María, ha luchado entre hombres cuando ninguna mujer imagina siquiera semejante osadía, y ha vencido. No depende de nadie, ya no. Y quizá, piensa, otras mujeres hablen de ella muchos años después. Y tiene razón. Cristianos, musulmanes, españoles, turcos, italianos, berberiscos…, todos hablarán de ella entre los suyos. Dirán que ese domingo, 7 de octubre de 1571, día del Señor para los cristianos, fue un día aciago para María, la Bailaora. Enrolada por amor en el Tercio de la Mar Océana, ha alcanzado el respeto de todos los hombres que han combatido, pero ha perdido también a la única persona que la comprendía, que la amaba.

María, la Bailaora, se sienta en el corredor de estribor de la Real. Ya todo ha acabado. Más de cinco horas han pasado desde el inicio de la batalla. Ella todavía no lo sabe, pero la Santa Liga ha logrado apresar más de un centenar de galeras y galeotas otomanas y se ha liberado a miles de reos cristianos. Hasta ese momento, no se había dado una batalla naval más cruenta y despiadada. Ocho mil soldados católicos han perecido en cinco horas de lucha, y unos treinta mil entre los musulmanes. En las galeras de la Santa Liga retornarán unos ocho mil reos otomanos.

Cinco años más tarde, en 1576, todos los correveidiles de las Españas aún siguen hablando de la gloria de María la Bailaora. Mil epítetos acompañan a su nombre; romántica, valerosa, brava, inmortal. Ese mismo año un veterano combatiente de Lepanto en la Real, además de literato, publica en Milán una Relación de la Armada de la Santa Liga y no olvida a su compañera. Su nombre es Marco Antonio Arroyo y tanto la admira que no duda en reivindicar su figura, a pesar de las críticas que le pueda suponer el reconocer públicamente la valía de una mujer, gitana y bailaora, como soldado. Marco Antonio inmortalizó así aquella gesta imperecedera:

«Mujer española hubo, que fue María, llamada la Bailadora, que desnudándose del hábito y natural temor femenino, peleó con un arcabuz con tanto esfuerzo y destreza, que a muchos turcos costó la vida, y venida a afrontarse con uno de ellos, lo mató a cuchilladas. Por lo cual, ultra que don Juan le hizo particularmente merced, le concedió que de allí adelante tuviese plaza entre los soldados, como la tuvo en el tercio de Lope de Figueroa».

Arroyo no es el único literato que bebe de su gloria. Miguel de Cervantes concede a su más famoso hidalgo, el insigne don Quijote de la Mancha, un brillantísimo momento de lucidez en el que afirma de la batalla de Lepanto: «Aquel día, que fue para la Cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar; en aquel día, digo, donde quedó el orgullo y la soberbia otomana quebrantada».

Cervantes no nombra a María, la Bailaora, aunque seguro que la tiene en mente mientras escribe esas líneas. Ambos coincidieron como soldados del Tercio de la Armada del Mar Océana. Ambos sirvieron en el tercio de don Lope de Figueroa, en la compañía de Diego de Urbina. Ambos lucharon juntos. Y una mujer española, gitana, bailaora, enfrentándose espada en mano a la soberbia y al orgullo de los jenízaros otomanos es harto difícil de olvidar.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.