A su llegada a la capital nazarí en el año 1852, lady Louisa Tenison, maravillada, hizo la siguiente reflexión: «Cabalgamos apresuradamente hacia la cresta de la colina que había delante, todos ansiosos por obtener la primera vista de Granada, y fue en verdad gloriosa, ya que el sol poniente estaba justo en ese momento haciendo caer su dorada luz sobre las lejanas torres de la Alhambra, y la regia ciudad se levantaba ante nosotros con su corona de montañas, mientras la Vega se extendía como una alfombra verde a sus pies». Era una de tantas personas que descubrían, asombradas, el impresionante paisajes la Alhambra de Granada y plasmaban, en sus pinturas o escritos, sus sensaciones.

En una época en la que el viaje se hacía con lentitud, mirando desde las ventanas de carros de viajeros que transitaban por carreteras polvorientas, la maquillaba una realidad gris, imagen romántica y pintoresca de sus gentes, sumergida en la pobreza, dotándola de un folclore impostado, lleno de ruinas y de una hermosa vegetación emergente.

La naturaleza de la Alhambra de Granada está ligada al paisaje de Sierra Nevada y sus imponentes montañas de más de tres mil metros de altura. Pero su conexión más cercana la hermana con el entorno del valle del Darro y de la sierra de Huetor. Allí, la minería y la agricultura que practicaron las distintas culturas que habitaron la zona, modelaron su imagen hasta nuestros días.

El papel del agua en la transformación del paisaje alhambresco

El paisaje primitivo de este lugar ha cambiado a lo largo de su dilatada historia. En aquel entonces, encontraríamos grandes extensiones de bosque mediterráneo, con predominio de la encina (Quercus ilex) y del quejigo (Quercus faginea) como dosel arbóreo más importante. Actualmente se conserva una parte, en la umbría ladera norte del río Darro.

Es difícil saber cómo sería el bosque primario, debido a las modificaciones del territorio sufridas desde el comienzo del Neolítico. Lo que sí sabemos es que la época de mayor transformación humana en esta ladera coincide con el gobierno de la dinastía nazarí, presente desde mediados del siglo XIII. Es en este periodo cuando se gesta una importante obra que modelará la vegetación hasta nuestros días, una construcción vinculada a la ciudad palatina de la Alhambra: la Acequia Real.

Sus aguas recorren la falda meridional del valle durante seis kilómetros, desde su nacimiento en la presa nazarí del río Darro hasta la colina de la Sabika, para adentrarse en la finca del Generalife. «Oh gentes del al-Ándalus, de Dios benditos sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del Paraíso sino en vuestras moradas, si tuviese que elegir, con este me quedaría; no penséis que mañana entraréis en el fuego eterno: no se entra en el infierno tras vivir en el paraíso». De esta manera, el poeta de Alcira Ibn Jaffaya reflejaba en el siglo XII el poder del agua en el territorio andalusí, comparándolo con el ansiado Paraíso.

La canalización del agua ocasionó la profunda transformación del paisaje donde se sitúa la Alhambra. Gracias a las acequias, fue posible la implantación de cultivos de regadío, que modificaron el panorama de la colina de la Sabika, a la vez que la hicieron más independiente de la ciudad de Granada. Desde aquel momento, la imagen de una naturaleza exuberante e idealizada por tantos viajeros se preservará hasta nuestros días. Lejos queda aquel bosque arbolado y amurallado de uso cinegético destinado para aprovechamiento y gozo del sultán Muley Hazen, en su ladera norte; seguramente disfrutaría del verde y fresco dosel arbóreo desde el mirador de Lindaraja.

Desde su origen, plantaciones de olmos (Ulmus minor) y de almeces (Celtis australis) acompañarían probablemente a los antiguos ejemplares de encinas y quejigos, reminiscencias del bosque mediterráneo. Este bosque sufriría talas y nuevas plantaciones para la realización de empalizadas o para los arreglos del mismo palacio, proporcionando materia prima de cercanía.

Impacto de los jardines de la Alhambra en el paisajismo europeo

Como vemos en la siguiente descripción del poeta y filósofo Ibn al-Jatib, el paisaje del siglo XIV se convertiría en una estampa postal que arropó de oxígeno a la ciudad palatina. «Rodean la muralla de la ciudadela (de la Alhambra) vastos jardines y espesos bosques del patrimonio particular del sultán, de forma que detrás de esa verde barrera las blancas almenas brillan como estrellas en medio de un cielo oscuro. Ni una sola de sus zonas está desnuda de huertos, cármenes o jardines».

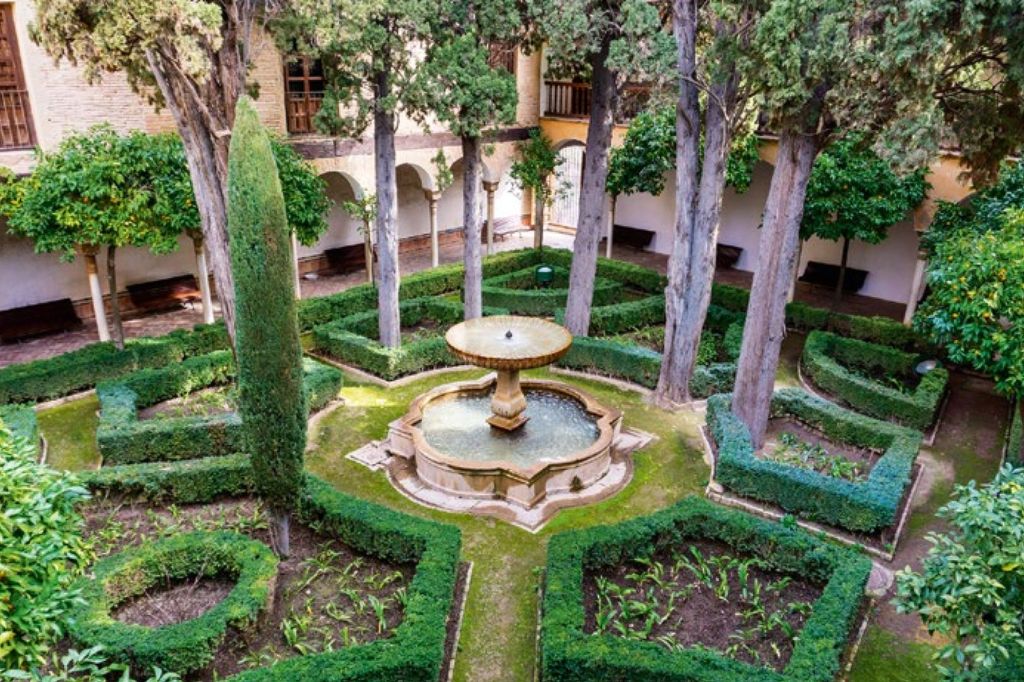

El imaginario del jardín andalusí, llamado también jardín hispano musulmán, conformará un estilo venerado en siglos posteriores por paisajistas enamorados del exotismo oriental. Frugales espacios donde armonizan todos los sentidos, las plantas serán las verdaderas protagonistas en los cálidos paseos veraniegos. Aromáticas rosas y mirtos recortados se mezclan con el susurro del agua al caminar. La recreación que nos ha llegado de los espacios ajardinados en la Alhambra está muy ligada al medievo árabe andalusí, aunque muchos de estos jardines que ahora disfrutamos se elaboraron en el siglo XIX.

El paisajista Jean-Claude Forestier describía así las características del jardín andaluz: «Diseño geométrico, simétrico, y el desorden en los cultivos, el jugueteo del agua, azulejos y mármoles, la exuberancia sensorial de flores y agua…». Estos son rasgos que también encontramos en los trabajos realizados por el paisajismo europeo de ese periodo, por la influencia alhambresca. La impronta de la Alhambra y sus espacios ajardinados pronto se reproduciría en las casas de la burguesía europea. Así, se consolidaría la traza del jardín granadino, con sus setos recortados como característica principal. Esta topiaria, de origen nazarí, se encuentra en forma de arcos, bailarinas —nombre que reciben los cenadores o glorietas, hechos con cipreses (Cupressus sempervirens)—, setos de boj (Buxus sempervirens) o de arrayanes (Myrtus communis), que marcan el contorno de arriates geométricos.

Todas estas estructuras vegetales se reproducirían en las casas granadinas que reciben el nombre de carmen, cuya raíz etimológica proviene del árabe karm, que significa viña y designa un tipo de finca agrícola. Estos cármenes eran numerosos en los arrabales del Albaicín y del Realejo.

El huerto-jardín andalusí

La tipología del jardín de origen árabe fue tomando otros parámetros que se perpetúan hasta nuestros días, como la combinación de plantas comestibles con plantas aromáticas mediterráneas, lo que origina un huertojardín.

Así, encontramos artemisas (Artemisia sp.), melisas (Melissa officinalis), lavandas (Lavandula sp.) o la apreciada hierbabuena (Mentha spicata) en compañía de granados (Punica granatum) y naranjos (Citrus x aurantium), refrescados por riegos copiosos de los jardineros.

La Alhambra y el Generalife proporcionan, en consecuencia, una visión agrícola del jardín andalusí. Las extensiones de huertas de origen medieval abrazan el paisaje del arrabal del Albaicín, mientras florecen las alcachofas y el otoño tiñe de rojo las parras. En este entorno podemos imaginar al sultán asomarse por los arcos de su paraíso cerrado, disfrutando en privado del sonido del agua sentado a la sombra de un bello cenador de cañas. Goza de rosas que trepan y despojan sus pétalos en la lámina cristalina de una fuente refrescante, mientras alza la mano para desgranar un fruto del granado.

Aunque esta naturaleza haya nutrido a los nobles, son también los jardineros quienes disfrutan de la belleza y el olor de celindos (Philadelphus coronarius), macasares (Chimonanthus praecox) y lilos (Syringa vulgaris), todos ellos muy presentes en la jardinería granadina. El poder transformador de la naturaleza y los acontecimientos históricos han proporcionado a la Alhambra de Granada una idiosincrasia única, entre el desorden ecológico y el orden de las torres y de los palacios, como si se tratara de un magnífico jardín paisajista.

En cuanto a los bosques ajardinados que hoy rodean la Alhambra, son el reflejo de la herencia dejada desde tiempos de Carlos V. Fue entonces cuando se potenciaron las alamedas en el territorio peninsular, que ya se venían plantando desde época Ziri en el paisaje urbano de la ribera del Genil. Así, los habitantes de la ciudad refrescaban sus días a la sombra de los chopos (Populus sp.). En torno al año 1526 se plantaron los primeros olmos al pie de los nuevos accesos al Palacio de Carlos V. Desde entonces, hay que destacar la gran biodiversidad que alberga la colina de la Alhambra.

Aquellos álamos negros dejaron paso a masas de almeces (Celtis australis), que representan el 35% de la masa boscosa actual. Esta especie, muy utilizada en las huertas por andalusíes y moriscos, forma bosquetes alargados para sujetar las terrazas de cultivo, necesarias en lugares con mucho desnivel. Para contener su crecimiento, al ser un árbol de gran porte de hasta 20 metros de altura, se les practicaba una poda severa en forma de desmoche, obteniendo así también madera para útiles de labranza o para leña. La labor de los almeces era también importante para proteger los cultivos del viento, o como soporte para que las vides crecieran sobre ellos. El almez era tan valorado que se utilizaba como adehala, que era una cantidad añadida al precio estipulado por el alquiler de las huertas.

Ahora comparte espacio con otras especies de árboles, como el aligustre (Ligustrum lucidum), el plátano de sombra (Platanus x hispánica), el arce campestre (Acer campestre), el castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) o el árbol del hierro persa (Parrotia persica), y arbustos como el durillo (Viburnum tinus), muy abundantes en las alamedas. Estos ejemplares proporcionan bienestar al paseante en todas las estaciones.

Proteger la biodiversidad de la Alhambra como reto a futuro

Hoy en día, la Alhambra sigue inspirando a paisajistas y jardineros de todo el mundo. Si miramos detenidamente, encontramos una gran diversidad y microhábitats muy importantes en su entorno. Esto es gracias a un manejo menos intrusivo de las labores jardineras, al dejar que se sucedan los distintos procesos biológicos. Ese es el reto: que la colina de la Sabika, sobre la que se asienta la Alhambra, mire hacia una perspectiva global más ecológica, excluyendo las miradas individualistas de lo que debe ser la naturaleza. Como diría el jardinero y paisajista francés Gilles Clément, habría que «hacer lo máximo posible a favor y lo mínimo posible en contra » de la naturaleza. Ahora, más que nunca, nos encontramos con la necesidad de proteger la flora espontánea, que tan esquilmada se ha visto con la utilización de herbicidas, despreciando lo heterogéneo del ecosistema.

Los labradores y acequieros que un día modelaron este paisaje se han convertido en protectores de la biodiversidad. Sin saberlo, ya lo eran en otras épocas. Tenemos por delante una nueva oportunidad para proteger la vida, alejándonos de los clichés que encorsetaban a las especies vegetales como meros materiales de jardín. La vegetación espontánea puede convivir perfectamente con las variedades cultivadas, generando nuevos ritmos y beneficios entre todas las especies.

La recuperación de la fauna asociada a estas plantas trae jilgueros y atrevidos petirrojos en busca de la tierra removida, aves que se convierten en pequeños jardineros y nos ayudan a controlar las plagas.

Para apreciar todo su atractivo, basta con pasear por la cuesta del Rey Chico y deleitarnos con la naturaleza que la bordea o disfrutar de la magnificencia de los almeces colgando en los límites de las huertas o descansar sentados a la vera de la Torre de la Cautiva para sentir el movimiento del agua, mientras admiramos a una lavandera común caminar y revolotear por las verdes orillas de un arroyo que vuelve al río que le prestó sus aguas.

Hay pocos lugares que puedan presumir de tanta belleza, de árboles tan majestuosos donde encontrarse en las tardes del caluroso verano. El tiempo y la ecología han modelado cada paseo. La Alhambra de Granada es un lugar donde imaginar un momento del pasado, caminando entre sus torres o entre la espesura de sus bosques, y disfrutar de su maravilla natural.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.