Los primeros habitantes que anduvieron sobre el solar de Mérida parece que apenas estuvieron de paso. Seleccionaron cantos rodados en las orillas de sus dos ríos (Barraecas y Ana) para extraer de ellos algunos útiles o herramientas; fueron habitantes que en el Paleolítico Inferior y Medio no dejaron más huellas por estas tierras que los núcleos o lascas de cuarcitas desechados.

Las primeras comunidades que se asentaron en nuestro territorio ocuparon los cerros más elevados en ambas orillas del río Guadiana, en los inicios del tercer milenio antes de nuestra era. Eran pequeños poblados generalmente fortificados, aunque fuera de estos núcleos también habitaron asentamientos reducidos de carácter estacional y corta duración. Sabemos, de estos habitantes, que utilizaban piedras pulidas como herramientas, que amasaban el barro con sus manos para hacer recipientes, piezas de construcción (adobes) y adornos personales, y que creían en la necesidad de enterrar a sus muertos.

Mérida, una ciudad con gran diversidad de habitantes

Tras un largo periodo de abandono, esta zona de la cuenca del Guadiana volvió a ocuparse con nuevos habitantes en pequeños asentamientos estacionales, fechados en el Bronce Final, en el siglo VIII antes de nuestra era, a finales del siglo VII y durante la primera mitad del siglo VI antes de nuestra era, entrados en la llamada Edad del Hierro.

Casi 500 años después, muy a finales del siglo I antes de nuestra era, con el beneplácito de los dioses romanos y siguiendo todos los ritos prescritos por la ley religiosa y la costumbre, se fundaba una nueva ciudad llamada Augusta Emerita. Augusta en honor al emperador que había favorecido su creación y Emerita en recuerdo de aquellos soldados veteranos de la legión X Gemina y V Alaudae, licenciados del ejército tras las primeras victorias en las campañas de las guerras cántabras.

Los soldados fueron recompensados con el reparto de tierras, enviando a la lejana y despoblada Lusitania a los hombres que habían combatido a las órdenes de Marco Antonio y Cleopatra en las luchas de poder contra Augusto. Estos varones alistados en las legiones (X Gemina y V Laudae), soldados de entre 34-39 años, procedentes, por sus nombres, de Italia central, Etruria y sur de Italia, aunque también de algunas provincias orientales, Macedonia y Asia Menor, levantaron la muralla, los puentes, templos, calles, fuentes, casas, mercados, plazas y teatro de la ciudad.

Junto a ellos las mujeres, sobre todo indígenas de la zona noroeste de Hispania que llegaron como esclavas, con las que luego se casaban concediéndoseles la ciudadanía al manumitirlas (darles la libertad). Tras los veteranos y sus mujeres llegaron ciudadanos romanos con tria nomina, nuestros nombre y apellidos, ingenui o gente de nacimiento libre, posiblemente ciudadanos romanos sin posesiones que viniesen a la ciudad incorporándose en la sociedad local, también peregrini o nacidos libres sin ciudadanía latina, libertos y por último los esclavos, esa masa de hombres, mujeres y niños que el derecho romano cosificaba.

De entre estos habitantes conocemos a Gayo Nonio Bastulo, hombre libre, que se enterró junto a su primera y segunda esposa, Celia Fausta y Atilia Specu. Libres nacieron Veniato y Caenono, que se enterraron como romanos pero que en vida fueron llamados por sus nombres indígenas. Publilia Haline, mujer liberta de un tal Gayo, que dejó por testamento que no compartiría con nadie su monumento funerario ni su sepulcro. Sin embargo Lucio Baebio Caeliano, liberto de un tal Lucio, se enterró con sus libertas Baebia Minerva y Baebia Inventa. Esclavos fueron Perpetuo o Castello y Tito Vinicio y su esposa Minicia Quinta. La pequeña esclava Leda Marcia murió con 6 años, Cominia, esclava, enterró a su hija Pompeia, también esclava. Habitantes libres, libertas o esclavos que vivieron sus últimos días en la antigua Mérida romana, donde fueron enterrados.

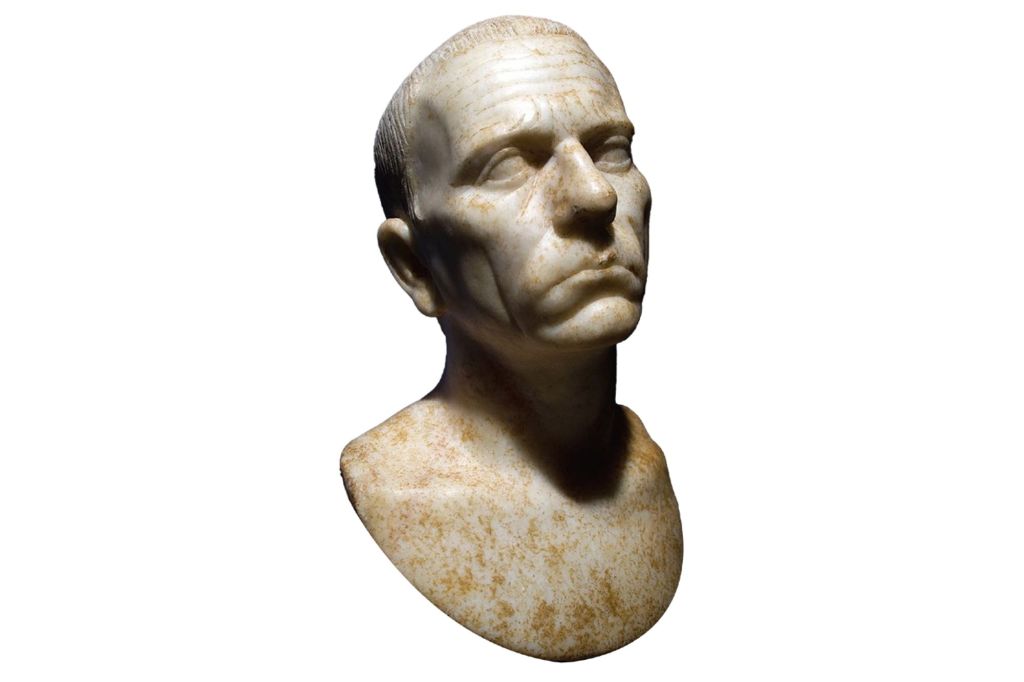

Los bustos de mármol, los retratos que se conservan de estos primeros años nos muestran hombres de rostros enjutos, arrugados y de gesto grave, mujeres serias, y con sencillos vestidos y peinados de moños bajos. Todos siguiendo una tradición tardorepublicana romana. Han llegado hasta nosotros sus nombres y sus rostros, algunos desfigurados por el paso del tiempo.

Las excavaciones arqueológicas nos muestran que, en el cambio de era y durante todo el siglo I, se enterraron siguiendo el rito de la inhumación, cubiertos por la tierra, por el humus, garantizando el cumplimiento de parte de un ritual funerario obligado por las ancestrales costumbres. Así la tierra les fuese ligera, sit tibi terra levis. Otros, siguiendo el rito de incineración, depositaban las cenizas en contenedores que se guardaban también bajo tierra. En sus tumbas, junto a los huesos o las cenizas, cada padre, madre hijo o hija, esposo y esposa, compañero y colega depositaba un conjunto de objetos (lucerna o lámpara de aceite, vasos y platos y alguna moneda) para asegurarles una buena vida en el más allá. Este depósito ritual a veces se acompañaba de un ajuar personal, característico de su dueño o propietaria. El estudio pormenorizado de estos objetos y sus conjuntos nos permiten conocer mejor a estos antiguos romanos, sus creencias, miedos y gusto por los lujos y por estar a la moda impuesta desde Roma.

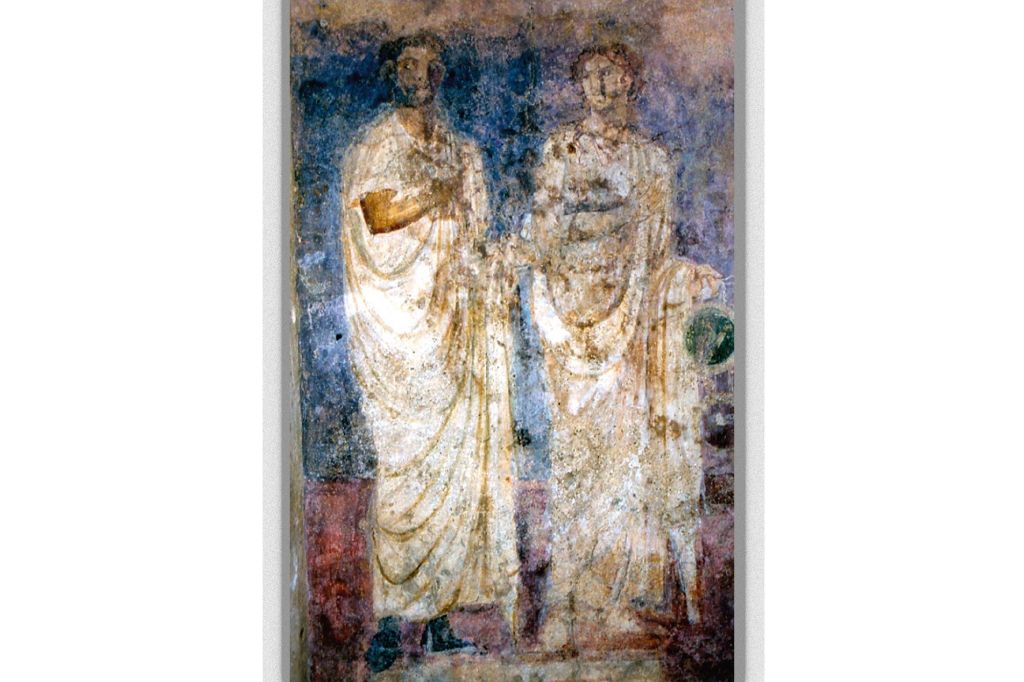

Se trata de habitantes de origen heterogéneo, itálicos, asiáticos, africanos, indígenas… homogeneizados por la cultura romana, por una lengua, unas leyes, una administración y un poder militar y religioso romano.

La heterogeneidad de los habitantes de la Mérida romana

Augusta Emerita, convertida en capital de la provincia Lusitania, se vio obligada a crecer y hubo que remodelar la ciudad para dotarla de los nuevos espacios administrativos, de ocio y de prestigio imperial. Una gran capital provincial embellecida atrajo a nuevos habitantes.

Pero la división en órdenes, grupos cerrados de la sociedad romana, estuvo siempre determinada por el nacimiento, aunque la capacidad económica y la ampliación del derecho a la ciudadanía de algunos emperadores abrieron ciertas vías para ligeras mejoras sociales.

Cayo Aefulano Megneti llegó a ejercer de augustali (sacerdocio menor imperial), Tiberio Claudio Columbo fue un reconocido ciudadano descendiente de un antiguo liberto o de algún peregrinus integrado en la cives romani, Tito Servilio Vettón inmortalizó su tria nomina en su tumba. En el conjunto de los habitantes de la Mérida romana seguía siendo mayoritario el número de libertos y esclavos que de habitantes nacidos libres. Entre sus nombres, encontramos a los hermanos libertos Publio Vitali y Publio Fabiano, a Pomponia Colona y Publio Pomponio Diophane, esposos, ambos esclavos o Vernacula, liberta de Plestarco Dionisio. Una tierna inscripción funeraria es la que Lucio Aelio le dedicó a Fundano, su esclavo muerto a los 11 meses y 11 días. A partir del siglo II, llegaron un grupo numeroso de habitantes con nombres griegos como Valerio Cosmio, Mucia Rodope, Julio Eutyche y su esposa Eutychis o Alia Caliope, entre otros, indicadores de que la ciudad ofrecía oportunidades y esperanzas a personas venidas de lejos. La complejidad de sus habitantes se reflejó en sus gustos variados por el lujo y la apariencia.

Los antiguos edificios públicos, diseñados por experimentados arquitectos e ingenieros castrenses y construidos por hábiles soldados, fueron sustituidos o enmascarados por construcciones similares, si no iguales, a las de Roma, capital del Imperio.

Los nuevos templos se edificaron en mármol, como el nuevo frente escénico del teatro, y se levantó su peristilo ajardinado, todo para mayor gloria del emperador. La ciudad dispuso de dos grandes Foros en donde ciudadanos, extranjeros, hombres libres y esclavos atendían a sus negocios. Las casas también se adornaron con mármol, solo que, en provincia, cubrir las paredes con placas de vivos colores era muy caro, por lo que se cubrieron los muros con buenas, o no tan buenas, imitaciones de esta decoración. Los suelos se cubrieron de mosaicos más complejos y bellos cuanto más representativa fuese la estancia, como las salas en las que el dueño de la vivienda recibía a su clientela, aquellos que les pedían favores tras esperar pacientemente en la entrada de la casa a ser llamado. A cambio, los clientes estaban dispuestos a servir al patrono en lo que este quisiera. En Mérida se conservan increíbles ejemplos de estos suelos en la denominada casa de la Alcazaba, casa del Mitreo o en la de los Mármoles. Los comedores donde se invitaba a cenar a amigos y clientes también fueron lugares escogidos para mostrar la riqueza y el poder del señor de la casa, como en la del Anfiteatro.

¿Qué nos dicen los restos arqueológicos sobre los habitantes de la Mérida romana?

Pero volvamos a la parte más humana de estos habitantes, hombres, mujeres y niños que vivieron y fueron enterrados en la Mérida romana. Los textos literarios, filosóficos, históricos y jurídicos conservados de época romana fueron escritos por hombres dentro de una sociedad guerrera, masculina y patriarcal.

El padre podía no reconocer a un hijo tras el nacimiento y abandonarlo en un vertedero, podía disponer sobre su vida o muerte con total impunidad, venderlo como esclavo o desheredarlo. Si era niña… Si era niña debía ser preparada, y no siempre educada, para ser buena esposa y mejor paridora.

Los esclavos tuvieron la misma consideración que las cosas. Pero los restos arqueológicos nos cuentan otras historias. En la antigua Mérida romana, el ejemplo más claro es la documentación de una gran fosa romana excavada en tierra hasta la roca que fue rellenándose de cascotes y basuras (puticulum), en donde fueron arrojados o depositados, junto a pequeños amuletos, aquellos más desfavorecidos de la sociedad romana de Mérida, que no tenían con qué pagarse una sepultura. Alguien cumplió con el deber religioso de cubrirlos, al menos, con un puñado de tierra para que pudiesen descansar en el más allá.

Además, tenemos la presencia de esos objetos junto al difunto que nos permiten estar más cerca de saber quiénes fueron aquellos habitantes. En los enterramientos infantiles encontramos amuletos, sonajeros, colgantes en forma de media luna, o falos, bolitas gallonadas de vidrio verdoso, esferas de cornalina, de cristal de roca que acompañan los huesos o las cenizas de los pequeños, para protegerlos del fascinum, que no era más que la envidia y el mal de ojo. Además se depositaron sus juguetes en las tumbas, copias diminutas de los cacharritos de cocina y figuras de barro o de hueso que simulan muñecas. Era prematura la muerte de un hijo antes que la de los padres por eso, a veces, encontramos en las tumbas un único pendiente, el otro, probablemente lo conservase la familia como recuerdo tangible de un ser muy querido. Para las leyes romanas y para el funcionamiento de la ciudad, la muerte de un menor no suponía la pérdida de un ciudadano ni creaba litigios por una herencia.

Las placas, aras y estelas funerarias nos cuentan que los sentimientos entre libres, libertos y esclavos eran ajenos a las leyes. Al pequeño Fundano, muerto con 11 meses y 11 días, lo enterró su dueño Lucio Aelio, Secundilla enterró a su hijo/a, cuyo nombre se ha perdido, de 8 años de edad y Julia Semele al suyo de 8 años y 10 meses. Proculino murió con tres años y lo enterró su padre Proculo, junto a una bella estela de mármol.

Sabemos los nombres de los fallecidos por la epigrafía funeraria, conocemos algunos de sus rostros por los retratos que se conservan. Pero los pequeños detalles los conocemos también por las joyas con las que se adornaban.

Las mujeres se llevaron a la tumba sus mejores joyas de oro y piedras preciosas, como Norbana Severa, enterrada son su sello personal de oro y cuya lápida funeraria se ha puesto en relación con su tumba recientemente. Aunque, lo frecuente es encontrar los anillos con sello junto a varones, puesto que con ellos firmaban sus acuerdos y documentos que guardaban en grandes cofres en sus casas, como el arca ferrata en la casa del Mitreo. Entre los útiles femeninos encontramos algunos tópicos, como las agujas de coser y los husos de mano, alfileres para el pelo, cajitas para ungüentos y frascos de vidrio para perfumes, o los espejos. Son exclusivamente femeninos los adornos como collares, pulseras y pequeños anillos, en bronce y oro con gemas o cuentas de pasta vítrea según el poder adquisitivo del difunto o de la familia.

Las herramientas, armas y utensilios característicos de determinadas profesiones, como los llamados ajuares médicos, eran depositados junto a sus propietarios. En la antigua Mérida romana vivieron canteros, parteras, taberneras, gladiadores, soldados, médicos, joyeros de perlas, gobernadores, sacerdotes del culto imperial, y de cultos extranjeros como Isis o Mitra, marmolistas, ceramistas, pintores, oculistas.

Habitantes, hombres, mujeres y niños que anduvieron por la bulliciosa Mérida, en un mundo en el que Roma era el centro y el emperador aunaba en su persona todas las formas de poder.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.