La incorporación de Mérida a la civilización islámica se llevaría a cabo casi dos años después de la presencia de tropas bereberes al mando de Tarik b. Ziyad (lugarteniente de Musà ibn Nusayr) en el ya moribundo reino visigodo.

En esta ocasión, el propio gobernador de Ifriqiya —provincia situada en ese momento en la actual Túnez—, el legendario Mūsà ibn Nusayr, sería quien, al mando de un contingente armado integrado mayoritariamente por árabes, se presente ante las murallas de Mérida con el firme propósito de conquistarla.

Este empeño le costará más de seis meses, tras los cuales, y después de tan prolongado asedio y de padecer no pocas contrariedades, llegará a un pacto con las autoridades civiles y religiosas de la ciudad en el que se le entregaban todos los bienes y propiedades de los huidos más los de los muertos en el asedio, así como los bienes de las iglesias de la ciudad, los cuales serían repartidos entre la tropa y el propio Musà, respectivamente.

Conocemos, por fuentes historiográficas, que este pacto se firmó por ambas partes el 30 de junio del 713, I de Shawall del año 94 de la Hégira. Tras la toma de la ciudad, único ejemplo de resistencia prolongada y de entendimiento entre los poderes civiles y religiosos en un núcleo urbano del reino visigodo, Mérida quedaría en manos de un reducido número de tropas preferentemente árabes.

Según queda constancia, por la Crónica Latina o mozárabe del 754, las ciudades que pasaron a manos musulmanas, mediante la firma de pactos o tratados de capitulación, apenas vieron perturbados sus quehaceres cotidianos, prueba clara de la normalidad con la que se llevaron a cabo dichos acuerdos.

Esplendor de Mérida durante el gobierno de la familia Omeya

La presencia de los cristianos en la ciudad y en el medio rural, con su sede arzobispal a la cabeza, fue significativa durante todo el siglo VIII. Por lo que se mantuvieron como «dimmies», o gentes del libro (la Biblia), pagando una cuota, en metálico o en especies, a las autoridades designadas desde Córdoba.

Durante el gobierno de ‘Uqba (738/119), decimosexto wali o gobernador de al-Andalus nombrado desde Damasco, se garantizó a las gentes de cada religión ser juzgadas de acuerdo a sus leyes. Tanto esto como los esfuerzos por regularizar los impuestos ayudan a explicar la cierta autonomía interna de que gozaron las comunidades cristiana y judía durante este periodo.

Para la Mārida andalusí, las fuentes historiográficas islámicas y cristianas no narran ningún acontecimiento que viniera a romper estos acuerdos alcanzados tras la toma de la ciudad, por los menos hasta la consolidación del emirato, ya en los inicios del siglo IX.

Por otra parte, el registro arqueológico practicado en la ciudad de Mérida hasta la fecha ha venido a mostrar que no se produjeron sucesos que afectaran dramáticamente a su urbanismo durante el siglo VIII.

En cuanto a la importancia administrativa de la Mārida andalusí dentro del organigrama estatal del waliato andalusí, durante esta primera mitad del siglo octavo, la documentación conservada viene a ratificar que continuaría siendo el núcleo poblacional más importante del occidente de al-Andalus. Siendo, en algunos casos, una importante comarca donde buscar apoyos durante las disputas que mantuvieron los sucesivos gobernadores de al-Andalus para alcanzar el poder.

Así, en los años 741-743 d. C./123- 125 de la Hégira, durante la conocida sublevación de las tribus bereberes asentadas en la península, las acantonadas en el alfoz de Mārida andalusí se enfrentarán al gobernador de Córdoba siendo, con posterioridad, derrotadas y conducidas a cautiverio por tropas árabes.

Pero será con la proclamación del emirato independiente de al-Andalus, en el 756/138, por ‘Abd al-Rahman I al-Dajil —«el inmigrado»—, huido de la masacre que sufrió la familia Omeya en Oriente Medio por parte de los Abasíes, cuando Mérida alcance notoriedad junto a otras pocas medinas.

Con posterioridad a esta fecha, algunos hijos de emires ejercerán el cargo de gobernadores, erigiéndose la Mārida andalusí en capital de la frontera próxima o inferior de al-Andalus, demarcación territorial de marcado carácter geoestratégico cuya función principal era servir de salvaguarda a la capital andalusí.

En general, la Mārida andalusí ocupó una extensión considerable que abarcaría desde la Sierra de la Estrella, en territorio portugués, hasta las estribaciones montañosas de Gredos, viniendo a alcanzar la depresión izquierda del valle medio del Guadiana por el sur.

El cronista de origen persa al-Ya’qubi (siglo IX) comenta al respecto: «de Lisboa hacia Oriente se llega a Mérida, situada sobre un río grande y a cuatro días del oeste de Córdoba. Mérida está frente a la tierra de los infieles, una tribu de ellos son los llamados gallegos».

Durante esta primera fase de la implantación del organigrama estatal omeya en al-Andalus merecen destacarse algunos acontecimientos que tendrán lugar en Mérida, como son las sublevaciones protagonizadas por dignatarios de origen bereber contra el poder central. Especialmente cruentas fueron las que tuvieron lugar en los años 768 y 777, que serían finalmente reprimidas y vueltos sus jefes a la obediencia.

En cuanto al desarrollo urbanístico de la Mārida andalusí, iría tomando, de modo progresivo, un ritmo creciente, que se mostrará en la construcción de nuevos edificios de carácter administrativo, no solo para albergar a los nuevos dignatarios, fundamentalmente de origen árabe, sino también a las nuevas clases sociales que van a componer este abigarrado solar.

No debemos olvidar el numeroso grupo que compondría la población mozárabe, el progresivo aumento de elementos muladíes (cristianos que abrazan el islam), así como de tribus bereberes (población norteafricana) y, por último, la minoría representada por la comunidad hebrea, que desde el siglo II habitaba en la ciudad.

En el 788, año de la muerte de ‘Abd al-Rahman I, conocemos por la historiografía conservada que su hijo Hisam se encontraba como gobernador en la Mārida andalusí, teniendo que partir precipitadamente hacia Córdoba para asumir el trono. Esto motivará una serie de disputas sucesorias, entre miembros de la misma familia, que dieron lugar a que un hermano del nuevo emir buscase refugio en la ciudad.

Solucionado este escollo, la Mārida andalusí y el territorio dependiente jurisdiccionalmente de ella cruzarán el nuevo siglo sin apenas cambios dignos de mención. Será con el nuevo emir, al-Hakam I, cuando se inicie, en la Mārida andalusí y todo su Alfoz, una espiral de revueltas que tendrán en jaque a los ejércitos enviados desde Córdoba para sofocarlos.

Las crónicas son claras al respecto, se encuentran contabilizadas más de doce aceifas (incursiones armadas) en un periodo de veinte años, dirigidas contra Mérida y su territorio. Situación que viene a mostrarnos el descontento de su población, que se mostraría contraria a la política dictada desde Córdoba, especialmente al aumento de impuestos y el incumplimiento, por parte del nuevo emir al-Hakam I, de los pactos firmados en el momento de la conquista.

Así, tras un siglo de dominio islámico en la ciudad y ante la falta de reconocimiento por parte de la población emeritense de los jefes políticos y militares mandados desde Córdoba, se van a desarrollar una serie de acontecimientos, en la década de los años veinte y treinta de la novena centuria que definirán, en buena medida, el futuro devenir de la medina.

Será con el nuevo emir de al-Andalus, ‘Abd al-Rahman II, cuando cobren protagonismo las continuas sublevaciones en la Mārida andalusí ante un Estado cada día más fuerte y que adopta, en su manera de hacer política, un nuevo talante administrativo de corte más centralista y una progresiva arabización de su población.

Aunque desde Córdoba se intenta atajar el problema nombrando gobernadores locales, principalmente árabes y muladíes, la inestable situación social y económica de la urbe motivará que sean asesinados o depuestos, causando con ello el deterioro progresivo de las relaciones con la capital andalusí.

De este modo, tras el alzamiento que tuvo lugar en el 834 y una vez se asistió a la pacificación de los sublevados, se levantará la alcazaba (recinto fortificado para albergar al gobernador y tropas) y se abordarán una serie de cambios urbanísticos que van a afectar a la fisonomía general de la Mārida andalusí.

La Alcazaba de Mérida

Las razones principales que impulsaron a erigir la alcazaba de Mérida parecen claras, a tenor de los datos que la arqueología y las fuentes historiográficas y epigráficas han ido desvelando. Ante los reiterados intentos por parte de la población emeritense de emanciparse de las directrices emanadas desde Córdoba, el emir ‘Abd al-Rahman II decide construir la alcazaba que, por una inscripción en su puerta principal de ingreso, se fija en el 835 d. C./ 220 H.

La intención es bien explícita: frenar de manera definitiva las continuas revueltas internas, más que hacer frente a posibles peligros exteriores. Recordemos que, en este momento, la frontera con el reino Astur se encontraba más arriba de la orilla derecha del Duero, configurándose en un recinto fortificado para el control de la ciudad y no, como sería lo habitual, en defensa de esta. Por otro lado, se ofrecía también protección a los gobernadores nombrados desde Córdoba y a su guarnición, además de dominar el paso hacia el interior de la ciudad que proporcionaba el puente romano sobre el Guadiana.

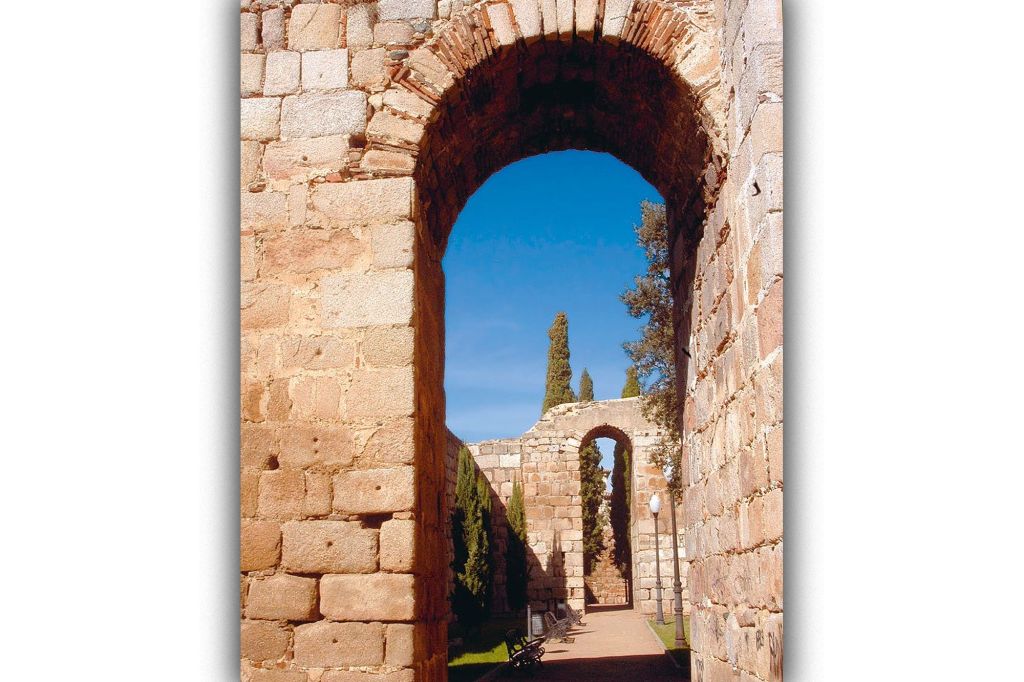

En cuanto a su esquema y técnica constructiva, la alcazaba —o como bien indica su placa fundacional «hisn»/pl. «husun»— sigue un esquema de planta cuadrada casi perfecta, con 130 m de lado, teniendo como modelos ejemplos sirio-bizantinos.

Los muros, de 2,70 m de anchura y unos 10 m de altura, se levantan con reutilización de sillares desiguales con tendencia al atizonado y otros materiales, como fragmentos de columnas, estelas funerarias, aras, cornisas, etc., procedentes de construcciones romanas y visigodas anteriores, ya abandonadas, que revisten por sus dos caras —interna y externa—, un espacio central relleno de ripio y argamasa.

Adosadas a lo largo del paramento, al que sirven de contrafuerte, se distribuyen veinticinco torres de base cuadrangular, mientras otras se encuentran separadas del lienzo sobre estas mismas torres. Estas últimas, denominadas «torres albarranas», fueron erigidas posteriormente, entre los siglos XII-XIII, bajo el dominio almohade o de origen cristiano y levantadas por los freires de la Orden de Santiago.

Un elemento que destaca de su interior es el aljibe, edificio singular de la arquitectura andalusí cuya función es la de recoger el agua del río Guadiana y que, al igual que en otros casos similares de edificaciones militares del norte de África, ubicaría en su parte superior un pequeño oratorio o mezquita, así como una linterna o torre de alminar o minarete para llamar a la oración o comunicarse con el exterior.

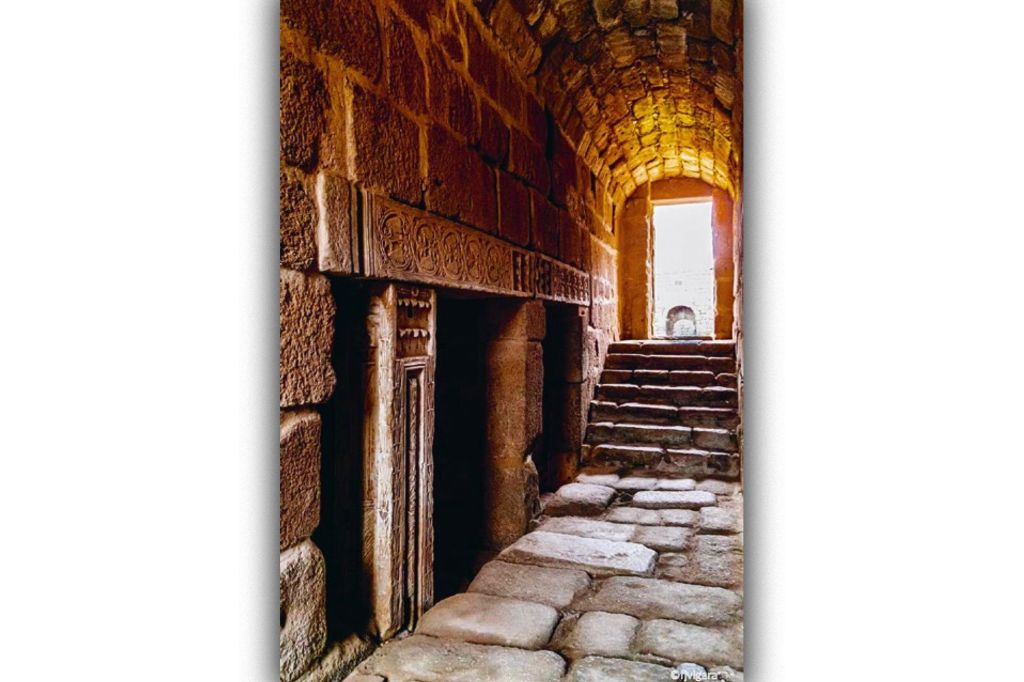

Dicho edificio, en su parte baja, consta de un vestíbulo de acceso con una bóveda en arco escarzano muy rebajado, al que se abren dos corredores con escaleras separadas por un tabique central, que comunican con el vaso de agua o cisterna para realizar la aguada.

Proceso de islamización en la sociedad del al-Andalus

Pasado un tiempo, una vez repuesta la autoridad en la Mārida andalusí y tras someter a los cabecillas rebeldes, la ciudad vivió un apreciable período de más de treinta años de calma, durante los cuales la sociedad emeritense irá desarrollando un paulatino proceso de islamización, del mismo modo que sucede con el resto de la sociedad de al-Andalus.

Muestra de ello la encontramos en los restos documentados de viviendas de dicho periodo y en un conjunto de restos epigráficos que han pervivido hasta nuestros días: la serie de columnas «arabizadas » que en la actualidad forman parte de un patio del Parador de Turismo de Mérida. Su cronología se encuadraría hacia la mitad del siglo IX, seguramente bajo el emirato de Muhammad I que, antes de ser nombrado emir, ejerció de gobernador en la Mārida andalusí.

Gracias a las inscripciones con caracteres árabes cúficos arcaicos que poseen estas columnas se ha podido, no sólo constatar su utilización en algún edificio islámico sino también obtener información bastante precisa acerca del grado de arabización alcanzado por la sociedad maridí de esta etapa.

Otro ejemplo se conserva en la basílica paleocristiana de Casa Herrera (siglo V), perteneciente a un complejo rural tardoantiguo cercano a la población de Mérida, que muestra una pervivencia que llegó hasta los últimos momentos del emirato con una serie de columnas epigrafiadas en cúfico antiguo, que se pueden situar cronológicamente, al igual que el ejemplo anterior, hacia la mitad del siglo IX.

Estos magníficos ejemplos de epigrafía islámica, de carácter espontáneo, se pueden considerar como el conjunto más amplio y antiguo, con estas particulares características, conservado en todo el territorio español.

En otro orden de cosas, durante este breve periodo de paz, que se desarrolla en la Mārida andalusí y que se prolonga hasta el nombramiento del quinto emir de al-Andalus, Muhammad I, asistimos a lo que se ha venido en denominar como movimiento martirial o escatológico, protagonizado por los mozárabes cordobeses. Movimiento que buscaba el sacrificio, en un desesperado intento por conservar su cultura y creencias así como salvaguardar la pequeña parcela de poder que les quedaba en la sociedad cordobesa, cada día más islamizada.

Para frenar esta situación, el emir convocó un concilio en Córdoba el año 862 d. C., donde queda constancia de la participación del obispo de Mérida, Ariulfo; último de los grandes metropolitanos que dio esta iglesia, obligado a huir a los pocos años tras un nuevo brote de insurgencia de su población y la posterior toma de la ciudad por el emir, en el año 868.

En esta ocasión, la revuelta fue encabezada por un descendiente del que fuera gobernador de la Mārida andalusí en la década de los años veinte, el muladí Ibn Marwan, asesinado también en una rebelión en el año 828.

‘Abd al-Rahman b. Marwan b. Yunus al-Ŷilliqi al-Maridi, que así se llamaba este muladí nacido en Mérida, era miembro de una de las principales familias de la localidad. Junto a otros tres cabecillas, también muladíes, desafiaron al nuevo emir o, mejor dicho, al clima de intolerancia que se había impuesto desde Córdoba por parte de los clanes árabes «quraixíes», contra los sectores de población muladí que ocupan altos cargos en provincias. El poder cordobés no tardaría en reaccionar asediando la Mārida andalusí que, tras quedarse sin ayuda exterior, se entregaría.

A continuación, los vencedores ordenaron la salida de los insurrectos hacia Córdoba y el desmantelamiento de la muralla romana, a excepción de la alcazaba, residencia del gobernador y lugar de acantonamiento de las tropas leales al régimen omeya.

El gran cronista magrebí del siglo XIII, Ibn Idari, lo recoge de este modo en una de sus obras más célebres: «...tomó el gobierno de la ciudad Sa’id Ibn ‘abbad al-Quraši, que mandó derribar la muralla y no dejó más que la alcazaba para alojamiento de los ‘amiles que allí fueran» (Bayan II, 100).

El progresivo deterioro de la Mārida andalusí

Unos años más tarde, en el 874 d. C./261 H., tras diversos conflictos con miembros de origen árabe en Córdoba, Ibn Marwan b. Yunus regresó a la Mārida andalusí, alzándose nuevamente contra la autoridad emiral y buscando refugio en la cercana fortaleza de Alange —«Hisn al-Hanâs»— que, tras duros combates y un prolongado asedio, acabaría por entregarse al emir Muhammad I con la condición de establecerse en la cercana alquería —«al qarya»— de Badajoz (Batalyws) en el año 875.

Será a partir de este momento cuando Mérida verá mermado su pasado esplendor, trasladando el grueso de la población muladí, mozárabe y hebrea de la ciudad hacia Badajoz, al amparo de los descendientes de los Yiliquies.

Mérida quedó a disposición de la tribu bereber de los «Masmuda» que, procedentes de Coria y Laydaniya (Idanha-a-Velha), se harán fuertes en la ciudad, en confrontación con otras tribus bereberes establecidas en su territorio, con los intentos de Córdoba por volver a la obediencia y con las muestras no disimuladas de Ibn Marwan b. Yunus, y sus descendientes, por hacerse con ella.

Las fuentes escritas son meridianamente claras en este punto. Ante la imposibilidad de integrar a Mérida dentro del organigrama administrativo andalusí de finales del siglo IX y primeros del X, su prosperidad material y desarrollo urbanístico y cultural sufriría un progresivo deterioro del cual no volverá a recuperarse durante el periodo de dominio islámico de la península.

Hechos que, por otro lado, se constatan en las excavaciones arqueológicas que se vienen efectuando en el solar emeritense anualmente. Destacando la reducción, más que evidente, de su recinto amurallado, que vendría a ocupar un tercio de la extensión de la urbe en el periodo anterior, la mayoría de las construcciones anteriores que se encontraban intramuros, arrasadas, y la fisonomía de la urbe con cambios apreciables en la amortización de calles y espacios públicos, así como el levantamiento de nuevas edificaciones de calidad muy inferior a las del primer momento de dominación islámica en la ciudad de Mérida.

No obstante, Mérida seguirá siendo un bastión importante en el organigrama estatal omeya durante el resto del siglo X, al configurarse como un núcleo de especial relevancia estratégica para hacer frente a las acometidas que empiezan a llevar a cabo los monarcas Astur-leoneses hacia el suroeste peninsular.

Recordemos las intentonas realizadas por los monarcas leoneses Alfonso III y Ordoño II de tomar la ciudad durante estos años, que las crónicas cristianas y árabes plasman de forma clara impresionados ante la solidez y perfecto estado de su alcazaba.

Así es recogida la incursión de Ordoño II del año 914/302 por el mayor cronista que ha dado el medievo hispano: «Al día siguiente se dirigió a Mérida, no cruzando el Guadiana por voluntad de Dios, que quiso guardar a sus gentes, sino llegando por el occidente, con el río por medio. Dispuso a su ejército, sin que se apartara de su sitio un solo caballero, y dio frente a la alcazaba de la ciudad, junto a la aldea de la Estrella, que está en el puente y allí estuvo largo tiempo contemplándola y admirando su perfecta construcción e imponente aspecto. Algunos caballeros de Mérida salieron irreflexiblemente hacia él, ofreciendo combate, pero él impidió que se les presentara, de manera que su jefe, Muhammad b. Tāŷīt y los suyos le mandaron un mensajero que se lo conciliara, regalándole un excelente caballo pura sangre, con silla y brida que aceptó gustoso, dejando de hacerle la guerra y marchándose. Acampó en la aldea de Qawlasāna, en el Guadiana, cerca de la ciudad» (ayyān, al- muqtabis V, 1981: 100-102 trad.).

Otro ejemplo de ello es recogido por Hayyan, uno de los viajeros musulmanes al servicio de la dinastía fatimí del norte de África, ya a mediados del siglo X: «Mérida y Toledo son entre las ciudades de al-Andalus las más grandes y las mejores fortificadas. Las plazas de defensa en las Marcas gallegas son Mérida, Nafza, Guadalajara y Toledo, frente a las dos ciudades gallegas de Zamora y León» (Ibn Hawqal, siglo x).

El mismo año (929/316) que ‘Abd al-Rahmān III asume el título de Califa de al-Andalus, será tomada la medina de Mérida a los rebeldes bereberes. Su primera medida será acabar con los desórdenes y hacer efectiva la autoridad estatal en todo al-Andalus, consiguiendo así el esplendor político que marcará la influencia andalusí por buena parte del Magreb e incluso el norte peninsular.

Tras la pacificación de todo el territorio y la entrega de los cabecillas rebeldes de las poblaciones más importantes, nombrará gobernadores que no desempeñarán su cargo más de dos años, de manera que no se afianzarán en él.

El papel de Mérida en los reinos de taifas

En cuanto a su administración, el sur de Al-Andalus estaba dividido en «Coras» o provincias, configurándose Mérida en una de las «kuwar» más extensas. Pero, el protagonismo en esta parte del occidente andalusí se irá decantando en favor de Badajoz , que a final del Califato se convertirá en la ciudad más importante de toda esta franja del oeste de Al-Andalus y en la capital de la Marca Inferior.

Aun así, Mérida mantendría una importancia considerable como centro neurálgico de un extenso territorio que controlaba buena parte del valle medio del Guadiana e incluso del Tajo, siendo sus núcleos urbanos más importantes, entre medinas y recintos fortificados en altura: Coria, Trujillo, Logrosán, Montánchez, Miknasa, Magacela, Mojáfar, y Santa Cruz, entre las más sobresalientes.

Para el resto del periodo omeya de al-Andalus, hasta su caída definitiva en el año 1031/421, no tenemos noticias de consideración sobre Mérida y su territorio, a excepción de algún nombramiento de personaje público importante —gobernadores o alfaquíes—, o las correrías que llevaría a cabo Ibn Abī Amir al–Mansur (Vencedor), el Almanzor de nuestras fuentes, hacia el noroeste peninsular, llegando a alojar a sus tropas en la alcazaba maridí para aprovisionarse de víveres.

Tras la dilatada etapa de dominio de la dinastía Omeya en al-Andalus se desarrollará, a continuación y sobre el desmembrado Estado andalusí, el periodo denominado de los reinos de taifas (partido, bandería); en el que la Mārida andalusí ocupará un papel secundario frente la vecina Badajoz, sede de la dinastía de origen bereber de los Banū al-Aftas o Banū Maslama que reinarán durante casi todo el siglo XI.

El reino de Badajoz vino a ocupar buena parte del occidente peninsular, donde se desarrollaron importantes medinas (Évora, Lisboa, Santaren y Coimbra), así como personajes ilustres de la cultura y de las ciencias jurídico-religiosas, hasta su caída ante el empuje de la dinastía norteafricana de los Almorávides.

Podemos asegurar, no solo por las fuentes escritas consultadas sino también por la información que nos suministra el registro arqueológico, que Mérida quedó reducida a poco más que una plaza fuerte menguada en el número de habitantes, población de clara procedencia bereber, y al vaivén que fueran marcando los tiempos, siempre bajo la sombra de los intereses emanados desde Badajoz.

Las pocas manifestaciones urbanísticas que se conocen van a ser las representadas por la construcción de un nuevo perímetro amurallado en tapial, que será, con toda seguridad, junto con las reformas implantadas por los Almohades, el que prevalezca hasta el momento de la toma de la ciudad en el siglo XIII. También merece destacarse la localización de las áreas funerarias —«maqbaras»/pl. «maqabir»— por el significativo número de individuos aparecidos en ellas.

Con posterioridad a la caída de los primeros reinos de taifas, se inicia en al-Andalus la etapa de dominio de los imperios norteafricanos: Almorávides y Almohades, periodo que se inicia en la última década del siglo XI y tiene su final en la primera mitad del siglo XIII.

Respecto a Mérida y buena parte de su territorio, las fuentes historiográficas árabes y cristianas guardan un silencio bien elocuente, solamente roto en contadas ocasiones para transmitir noticias que hacen referencia a épocas anteriores, cuando Mérida era uno de los núcleos urbanos más importantes de al-Andalus.

Mérida bajo el dominio almohade

Así, de entre una docena de geógrafos que mencionan a Mérida a partir del siglo XI en adelante, solo uno de ellos nos transmite alguna noticia de interés que haga referencia expresa al mismo periodo en el que se está redactando la obra, y esto no siempre ocurre así. Este no es otro que el famoso geógrafo al-Idrīsī, que visitó la ciudad bajo el dominio Almorávide en la primera mitad del siglo XII y que, al comentar algunas grandezas de la misma, resalta aspectos de las canalizaciones que surtían de agua a la medina, describe el denominado popularmente como «Arco de Trajano», que todavía podemos contemplar en nuestros días, y un dato revelador para conocer el estado de semi-abandono en el que se encontraba la construcción más importante de la medina: «las habitaciones de la ciudadela que están en ruinas», haciendo referencia al deterioro que sufriría el recinto de la Alcazaba, que no habría tenido obras de mejora desde el califato o período inmediatamente posterior.

Ahora bien, durante el periodo de dominio almohade en al-Andalus se reforzaron sus defensas, añadiendo algunas torres albarranas y un nuevo foso (este último dato se ha confirmado en los últimos años por las excavaciones efectuadas en el exterior del recinto).

Bajo el dominio Almohade la ciudad de Mérida será citada esporádicamente, siempre y cuando la dinastía muminí, en lucha contra sus enemigos (leoneses y portugueses), tenga su espacio de operaciones en el valle medio del Guadiana; sobre todo a partir de la década de los setenta del siglo XIII, cuando el poder almohade se hace verdaderamente efectivo en la zona.

Al igual que en el periodo anterior, el lugar que aparece recogido en las fuentes es su alcazaba, por lo que debía ser el único espacio digno de mención de la ciudad, el cual sería del interés del gobierno almohade, como hemos indicado, por las obras de reforzamiento que sufriría.

Para este mismo periodo tenemos el epitafio de una mujer musulmana con una elegía dedicada a su muerte. El ara reutilizada donde se grabó la inscripción, en estilo cúfico, está compuesta por ocho líneas donde se recoge un poema dedicado a la difunta, Raqah, del Qādī Ibn ‘Amrūn, que falleció en el mes de muharram del año 578 H. (1182 d. C.). Dato de sumo interés, por cuanto nos indica que dicho juez se encontraba en esa fecha ejerciendo su cargo en la ciudad.

En los albores del siglo XIII, y tras la victoria cristiana de Las Navas de Tolosa (año 1212) —coalición alentada por el papa con la categoría de cruzada e integrada por los reinos de Castilla, Aragón y Navarra—, el Imperio almohade entró en una fase de decadencia que dependía de la situación de esta dinastía en el norte de África, a la par que se habría un periodo de inestabilidad política (segundas taifas) que sería aprovechada por los reinos cristianos para expandirse hacia el sur peninsular.

Así, en la primavera de 1230/628 se cerraría definitivamente la etapa histórica andalusí para Mérida, cuando será conquistada por las tropas al mando del rey leonés Alfonso IX, dando lugar a una nueva etapa en el devenir de la ya menguada ciudad de Mérida.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.