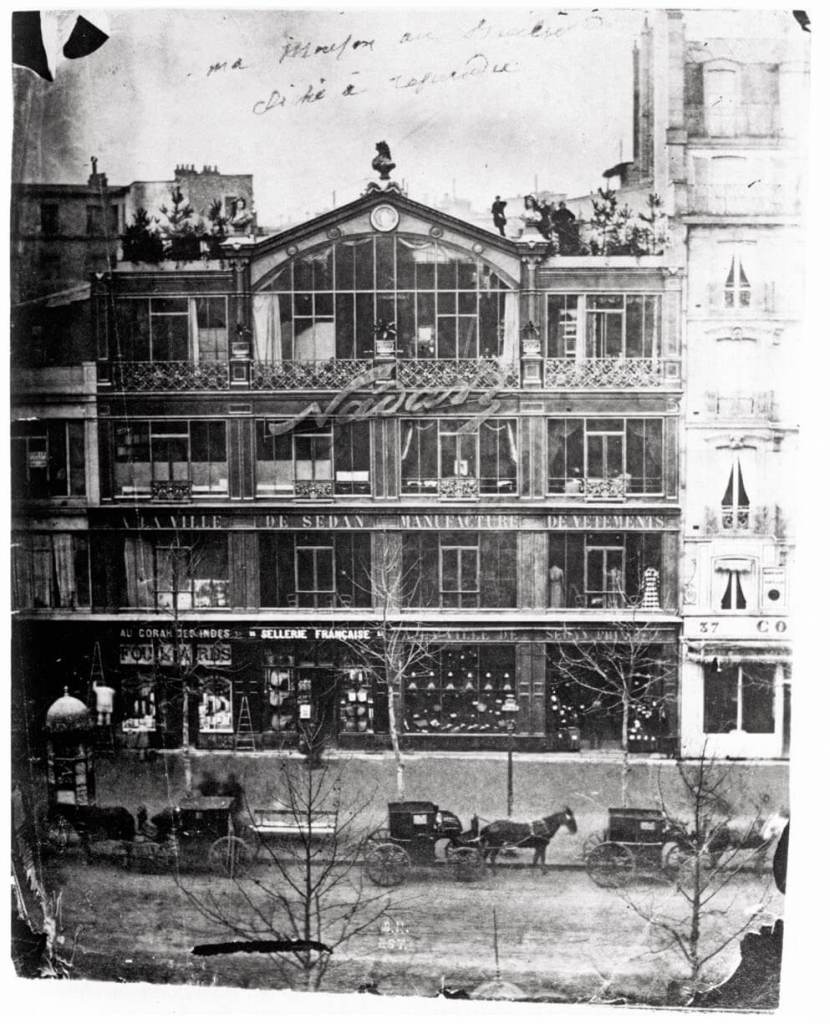

Si usted viaja a París y se coloca a la altura del número 35 del boulevard des Capucines, en pleno centro, sepa que en ese número estaba el antiguo taller del fotógrafo Nadar, quien se lo prestó a algunos pintores para poder exponer sus obras un 15 de abril de 1874. Aquellas paredes verían exponerse, entre otras, la pieza Impresión, sol naciente (1872), de Claude Monet. El óleo representaba el puerto de El Havre, y el arte nunca volvería a ser lo mismo.

Tampoco nada volvería a ser lo mismo, e igualmente impresionados se encontraban los espectadores que acudieron 21 años después al salón Indien, en el número 14 de ese boulevard des Capucines, pintado por Monet en 1873 y situado curiosamente justo enfrente del antiguo taller de Nadar. Aquel salón, donde un 28 de diciembre de 1895 los hermanos Lumière asustaban a los espectadores de la primera sesión cinematográfica, hoy luce reconvertido en el Café Lumière del Hotel Scribe, en homenaje a ellos.

Unidos por un bulevard

Apenas unos metros, por tanto, separan al padre del impresionismo y a los del cine. Sin embargo, y aunque parezca mentira, nunca tuvieron una relación estrecha, a pesar de que tanto Monet como los Lumière se basaron esencialmente en la luz, ya sea en su forma de dirigir el trazo o como manera de animar las fotografías.

Hay una segunda relación: la serialidad. El cinématographe Lumière da vida a imágenes estáticas, desde entonces llamadas fotogramas, y alumbra un arte basado en la serialidad de la proyección, en la repetición del paso de manivela; Claude Monet se entregaba con denuedo a esbozar sus famosas series de cuadros, que obtendrán años después especial atención por parte del cine, sobre todo el ciclo de los nenúfares.

Esas variaciones transformarían de nuevo el arte, darían una vuelta al concepto de serialidad y serían la obsesión del pintor hasta su muerte, estableciendo curiosos paralelismos conceptuales y temporales con el cine.

Monet comienza con la serie de la catedral de Rouen en 1892, y la expone seis meses antes de que los Lumière mostrasen su cinematógrafo al mundo, si bien el éxito del pintor ya era un hecho. Los hermanos inventores, como antes Monet, tardarían en obtener pingües beneficios con su artefacto. Incluso, cuando un asombrado Georges Méliès les pidió comprarles su cinematógrafo, lo rechazaron con una frase tan lapidaria como falta de miras: “El cine es un invento sin futuro”. Tampoco Monet había estado seguro en sus inicios del potencial de su genio, como atestiguan sus cartas.

Pero la trascendencia del artista alcanzará tales cotas de notoriedad que su obra ha sido sometida a minucioso estudio, desde el famoso artículo del crítico y político Clemenceau, titulado La revolución de las catedrales, hasta sugerentes análisis que señalan paralelismos entre los cambios de esa serie de Rouen y piezas musicales como las Variaciones Goldberg, de Bach, o las sutiles modificaciones que Christopher Wren practicó en Londres con sus 51 iglesias parroquiales.

Monet, el documental como hábitat

Con todos esos mimbres, lo primero que llama la atención es que el pintor aún no tiene un retrato biográfico en celuloide, eso que se ha dado en llamar biopic o película biográfica. Si Van Gogh cuenta con El loco del pelo rojo (Vincente Minnelli, 1956), Toulouse- Lautrec fue objeto de Lautrec (Roger Planchon, 1998) y a Gauguin se le dedicó la irregular biopic Paradise Found (Mario Andreacchio, 2003), por citar solo tres películas paradigmáticas de pintores relacionados con el impresionismo; no ocurre lo mismo con el padre intelectual de todos ellos. Hasta Turner, quien influyó decisivamente en Monet, en especial en otra de sus series –Vistas del Támesis (1900-1904)–, tiene un magnífico acercamiento cinematográfico dirigido por Mike Leigh: Mr. Turner (2014).

De hecho, Monet fue más veces retratado en un lienzo por sus contemporáneos que las que lo ha sido en cine durante 125 años. Renoir lo dibujó en tres ocasiones durante la década de los setenta del siglo XIX y Édouard Manet lo hizo aparecer junto a su esposa Camille en su barca, algo que el séptimo arte no ha superado a pesar de suscitar, con mayor intensidad en los últimos años, el interés del formato documental.

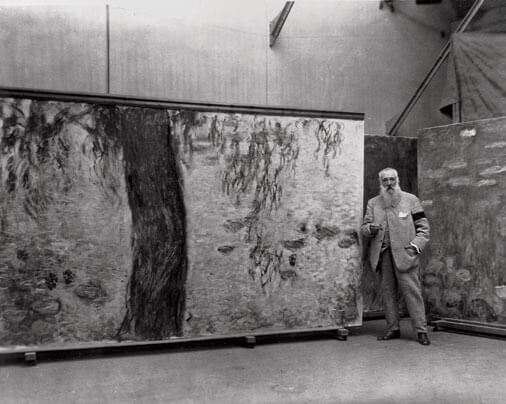

El propio pintor aparece trabajando en sus nenúfares en el documental de Sacha Guitry Ceux de chez nous (1915), que será reeditado en 1952 por Frederic Rossif en una pieza de 50 minutos. Sacha Guitry se propone mostrar la vida cultural francesa durante la Primera Guerra Mundial, reivindicando a los artistas galos frente al empuje de los alemanes. En el film podemos observar a Monet pintando junto a su estanque para luego ceder el protagonismo al propio Guitry, quien, sentado en su estudio, lee un texto en el que reflexiona sobre la importancia de aquel, como antes y después hará con Rodin, Degas o el escritor Anatole France, entre otros.

Si recorremos el arco cronológico de más de un siglo de audiovisual, esos mismos nenúfares serán protagonistas de otro documental de empaque, y hasta ahora el último, este sí centrado en Claude Monet: Nenúfares de Monet: la magia del agua y la luz (Giovanni Troilo, 2018). La acción se desarrolla en el parterre del pintor, aquel que con tanto cuidado construyó y llenó de flores en 1883, el jardín de Giverny. Está narrado por la actriz francesa Elisa Lasowski e inspirado en el libro Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies (2016), que Ross King escribiese sobre la serie de los nenúfares, quien también aparece como experto en un film que aprovecha la alta definición para dar un impulso estético al jardín de Giverny, si bien abusa del uso de travellings un tanto exhibicionistas.

Un año antes, sin embargo, otra manifestación da cuenta de la actualidad del genio. Yo, Claude Monet (Phil Grabsky, 2017) es un documental de la Exhibition on Screen Series, auspiciada por la National Gallery desde 2011. Esta pieza basa su relato en la voz en off, que lee en primera persona las cartas reales que Monet escribió, con música de piano. Se apoya en sus cuadros, que se alternan con imágenes contemporáneas que remiten a esos dibujos en una estimulante pero a ratos monótona sucesión, demasiado discursiva debido a la omnipresente palabra.

En esas cartas, él mismo narra sus inicios, sus titubeos creativos, sus estrecheces económicas, la muerte de su esposa, su ánimo quebradizo y ciclotímico... De ahí en adelante el metraje va ganando en interés, pues, desde que arranca con su serie de la catedral de Rouen, los textos hablan más de los cuadros, para luego realizar un paréntesis sobre el período en que casi se queda ciego, lo que inaugura unos pasajes sin duda agobiantes viniendo de un tipo que construyó toda su vida en torno a una luz que tal vez nunca más vería. Casi al terminar, Monet sigue reflexionando a través de sus cartas y se centra, inevitablemente, en la serie de los nenúfares.

No acaba aquí la nutrida nómina de documentales, entre los que cabe citar: Le scandale impressionniste (François Lévy-Kuentz, 2010), producido por el canal ARTE y que reflexiona sobre la ruptura que supuso este movimiento en su momento; el hoy olvidado Paris mil neuf centy (Nicole Védrès, 1947), que refleja el París de la Belle Époque y su efervescencia creativa; o el muy llamativo Monet’s Palate: A Gastronomic View from the Gardens of Giverny (Steve Schechter, 2004), que establece paralelismos entre la cocina y la obra del pintor. Conducido por la actriz Meryl Streep, varios grandes chefs preparan los platos favoritos de Monet, de nuevo con Giverny como fondo.

Una deuda pendiente

Mucho más limitada es la filmografía en cuanto a la ficción y se reduce a trabajos para televisión. Monet: Shadow and Light (David Devine, 1999) es una tv-movie canadiense de 53 minutos de duración que ilustra la juventud y posterior madurez del pintor, a quien da vida un convincente Stuart Hughes, un habitual de las series de televisión. Ambientado en 1869, ilustra los intentos del protagonista por alcanzar la excelencia y la amistad que entabla con Daniel, el hijo de su casera. Es una obra un tanto convencional, que no aporta gran cosa a la figura del artista más allá de ilustrar episodios de su vida, sus constantes inquietudes y su personalidad depresiva, aunque a veces el discurso sea demasiado explícito, demasiado verbalizado.

Hay otro telefilm francés de 2012, Clemenceau (Olivier Guignard), que encuentra a Monet como personaje episódico. Situado en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, está protagonizado por el político mencionado antes a propósito de su Revolución de las catedrales, del que extraemos, ahora sí, un breve extracto en el que loaba la serie de Rouen: “Telas de efectos elegidos con criterio que nos transmiten la sensación de que el pintor hubiese podido hacer cincuenta, mil, tantas otras telas como segundos hay en su vida, si su vida durase tanto como el monumento de piedra y cada latido le permitiese captar para el cuadro el correspondiente momento del modelo”.

En tercer lugar, la miniserie televisiva The Impressionists (2006), de la BBC, compuesta por tres capítulos de una hora. El primero de ellos arranca con un periodista acudiendo al jardín de Giverny para entrevistar a un anciano Monet, que aparece embebido, cómo no, en sus nenúfares. Sobre ese lugar mítico y sus plantas gira casi toda la producción audiovisual en torno al artista, desatendido sin embargo por el cine de ficción, que apenas se ha dignado citar a Monet a pie de página, mediante un puñado de películas con alguno de sus cuadros como excusa dramática.

Destacan, por comerciales, El secreto de Thomas Crown (John McTiernan, 1999), en la que un millonario norteamericano, interpretado por Pierce Brosnan y obsesionado con el arte, roba una pintura solo por diversión, y esta no es otra que Crepúsculo en Venecia (1912). También, el cuadro El puente de Argenteuil (1874) se menciona en Vanilla Sky (Cameron Crowe, 2001), y llega a condicionar el tratamiento cromático de algunos pasajes.

Videojuegos, cómo no

Han sido, curiosamente, el ocio computerizado y la realidad inmersiva los que se han fijado con más interés en Monet, aunque pueda parecer contradictorio. Ya en el año 2000 el videojuego Monet: The Mystery of the Orangery era una aventura gráfica en la que el jugador debía dirigir a un joven arquitecto elegido por el Gobierno francés para supervisar la restauración del Museo de la Orangerie, y las escenas o pantallas del videojuego las componían las pinturas de Monet. Ese mismo museo diseñó dos salas ovales para exponer lienzos de la serie de los nenúfares. Más recientemente, el Ideal Centre d’Arts Digitals recuperaba un antiguo cine del Poblenou de Barcelona para crear un espacio que permite al visitante, mediante realidad virtual, introducirse en seis cuadros del artista francés, pasear por Giverny y asistir a una pieza audiovisual de media hora. La exposición se llama Monet, el maestro de la luz (2019), todo un homenaje al pintor a quien el cine aún le debe una biografía en condiciones.