El barritus, ensordecedor y desafiante, era una constante en las pesadillas de cualquier legionario romano. Comenzaba como un murmullo imperceptible e iba ganando intensidad hasta que se materializaba en un rugido aterrador, capaz de vencer la resistencia mental de los soldados más curtidos. Se trataba, en efecto, del característico grito de guerra germánico, tan eficaz como arma psicológica, que a partir del siglo IV los romanos decidieron “importar” y hacer suyo. Para entonces, hacía siglos que las hordas germánicas causaban estragos en las fronteras del Rin y el Danubio, uno de los enclaves en los que el Imperio Romano temió ante los pueblos bárbaros.

Orígenes y clasificación de los pueblos bárbaros

La denominación que ha llegado hasta nuestros días de los pueblos bárbaros (aquellos que rodeaban las fronteras del Imperio Romano) es heredera precisamente de la historiografía romana, que siempre los describió como tribus salvajes y temibles.

Julio César y Augusto: galos y germanos

Fue Julio César quien, de un modo un tanto arbitrario, bautizó como galos a los bárbaros residentes al oeste del Rin y como germanos a los que habitaban más allá de su orilla oriental; y sería su sucesor, Augusto, quien hubiese de claudicar ante la feroz rebeldía germana, renunciando a la anexión de aquellos territorios tras la masacre del bosque de Teutoburgo, en el año 9, en la que los queruscos, al mando de Arminio, aniquilaron por completo hasta a tres legiones. En realidad, la frontera renano-danubiana nunca se mantuvo estática. Las incursiones romanas más allá del curso de ambos ríos en dirección al Elba –frontera de la Germania romana con la que soñó Augusto– fueron constantes en los siglos posteriores.

Los germanos eran, sin duda, un enemigo temible, pero más allá de las subjetivas percepciones de los romanos estas tribus nunca tuvieron conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o grupo étnico. Algunas de ellas estaban interconectadas a través de vínculos de parentesco, compartían cultos y hablaban lenguas con raíces comunes –aunque en cualquier caso distintas entre sí–, pero más allá de eso jamás existió una “germanidad” sino desde el punto de vista de los cronistas del bando enemigo.

En un primer momento, la economía de estos pueblos giraba alrededor del ganado. Los asentamientos eran en su mayoría fugaces y quedaban abandonados con relativa rapidez en función de un modelo de vida un tanto nómada (si bien la arqueología ha documentado algunas aldeas que permanecieron habitadas ininterrumpidamente durante varios siglos). Se erigían en torno a las tradicionales viviendas de madera rectangulares, en un tipo de hábitat bastante disperso en el que prevalecían los asentamientos pequeños y las granjas autosuficientes y aisladas entre sí.

La diversidad cultural y lingüística de las tribus germánicas

Las tribus germánicas eran un mosaico de culturas y lenguas. Aunque compartían ciertas raíces lingüísticas, cada tribu tenía su propio dialecto y costumbres, lo que complicaba la comunicación y la unificación. Esta diversidad cultural y lingüística fue una de las razones por las cuales las tribus germánicas no desarrollaron un sentido de identidad común, a diferencia de lo que los romanos intentaron imponer con sus clasificaciones.

La diversidad no se limitaba solo al idioma, sino que también se reflejaba en sus prácticas religiosas y sociales. Mientras algunas tribus adoraban a deidades locales, otras compartían cultos que cruzaban fronteras tribales. Este entrelazamiento de creencias y costumbres permitió cierta cohesión entre las tribus, aunque seguían siendo entidades independientes y, a menudo, rivales.

La falta de una identidad común no impidió que estas tribus se unieran temporalmente para enfrentar amenazas externas, como las incursiones romanas. Las alianzas eran a menudo efímeras, basadas en la necesidad inmediata de defensa o ataque, pero demostraban la capacidad de estas tribus para adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno.

La guerra y las incursiones bárbaras

Si por algo se caracterizaron aquellos pueblos bárbaros que protagonizaban tantos diarios militares romanos es por su temeridad y sus tácticas letales en el campo de batalla.

El barritus: el grito de guerra germánico

El barritus era más que un simple grito de guerra; era una herramienta psicológica poderosa utilizada por las tribus germánicas para intimidar a sus enemigos. Comenzaba como un murmullo que crecía en intensidad hasta convertirse en un rugido aterrador, capaz de sembrar el pánico entre las filas romanas. Este grito, adoptado incluso por los romanos en el siglo IV, simbolizaba la ferocidad y el espíritu indomable de los guerreros germánicos.

El impacto del barritus en la moral de los soldados romanos era significativo. Muchos legionarios lo describían como un sonido que penetraba en sus mentes, desestabilizando su concentración y generando un temor profundo. Esta táctica, combinada con la habilidad marcial de los germánicos, representaba un desafío constante para las legiones romanas.

A lo largo de los siglos, el barritus se convirtió en un símbolo de la resistencia germánica frente a la dominación romana. Aunque los romanos intentaron asimilar este elemento en su cultura militar, nunca lograron replicar completamente su efecto, que seguía siendo un recordatorio del poder y la independencia de los pueblos bárbaros.

Las fronteras del Rin y el Danubio bajo asedio

Las fronteras del Rin y el Danubio fueron escenarios de constantes incursiones y enfrentamientos entre romanos y tribus bárbaras. Estas regiones, consideradas los límites del mundo civilizado por los romanos, eran zonas de contacto y conflicto donde se libraban batallas por el control territorial. Las tribus germánicas, aprovechando su conocimiento del terreno y su movilidad, realizaban ataques sorpresa que mantenían a las guarniciones romanas en constante alerta.

El Rin y el Danubio no solo eran fronteras geográficas, sino también culturales. A un lado, el mundo romano con sus ciudades, carreteras y agricultura organizada; al otro, las tierras bárbaras, donde prevalecía un estilo de vida más nómada y tribal. Esta dicotomía generaba tensiones que a menudo desembocaban en enfrentamientos violentos, con los romanos intentando expandir su influencia y las tribus defendiendo su independencia.

A pesar de los esfuerzos romanos por fortificar estas fronteras con limes y castillos, las incursiones bárbaras continuaron siendo una amenaza constante. Las tribus, adaptándose a las tácticas romanas, desarrollaron estrategias de guerrilla que les permitieron resistir y, en ocasiones, superar a las fuerzas imperiales. Este estado de guerra casi perpetuo debilitó las defensas romanas y contribuyó al declive del imperio.

La batalla de Teutoburgo: un punto de inflexión

La batalla de Teutoburgo, en el año 9 d.C., fue un desastre monumental para el Imperio Romano. Tres legiones completas, lideradas por Publio Quintilio Varo, fueron aniquiladas por las fuerzas germánicas bajo el mando de Arminio, un líder querusco. Este enfrentamiento no solo marcó una derrota militar, sino que también tuvo profundas repercusiones políticas y psicológicas para Roma.

La emboscada en el bosque de Teutoburgo demostró la capacidad de las tribus germánicas para organizarse y ejecutar una estrategia militar eficaz. Arminio, utilizando su conocimiento de las tácticas romanas, logró tender una trampa que dejó a las legiones sin posibilidad de escape. La victoria germánica en Teutoburgo se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo para las tribus, consolidando la figura de Arminio como un héroe nacional.

Para el Imperio Romano, la derrota en Teutoburgo significó el fin de sus aspiraciones de expansión más allá del Rin. Augusto, profundamente afectado por la pérdida, adoptó una política más defensiva, fortaleciendo las fronteras existentes en lugar de buscar nuevas conquistas. Este cambio de enfoque tuvo un impacto duradero en la estrategia militar romana y en su relación con los pueblos bárbaros.

Economía y estructura social de los pueblos bárbaros

Lejos de las historias salvajes que nos dejaron los historiadores romanos, los pueblos bárbaros presentaban estructuras sociales complejas. Una mezcla de ritos, jerarquías militares y tradiciones tribales regían estos grupos sociales.

Una economía basada en la ganadería y asentamientos efímeros

La economía de los pueblos bárbaros, especialmente de las tribus germánicas, estaba centrada en la ganadería. El ganado no solo era una fuente crucial de alimento, sino también un símbolo de riqueza y estatus. La posesión de grandes rebaños confería prestigio y poder dentro de la tribu, y las disputas por el control de pastos eran comunes.

Los asentamientos de estas tribus eran, en su mayoría, temporales. La vida nómada, impulsada por la necesidad de encontrar nuevas tierras de pastoreo, definía su existencia. Sin embargo, la arqueología ha revelado que algunas aldeas lograron establecerse de manera permanente, mostrando una capacidad para adaptarse y evolucionar hacia un estilo de vida más sedentario cuando las condiciones lo permitían.

La movilidad de estos pueblos les permitía responder rápidamente a las amenazas externas y aprovechar las oportunidades de saqueo o comercio. Esta flexibilidad era una de sus mayores fortalezas, permitiéndoles sobrevivir y prosperar en un entorno cambiante y a menudo hostil.

Una escala social definida

La estructura social de estos grupos era bastante similar y, si bien algunos de ellos tenían reyes en el sentido más tradicional del término, lo habitual era encontrar en la cúspide de la escala un jefe elegido de entre las filas de las familias aristocráticas, cuyo poder venía determinado por su capacidad para reunir en torno a sí y mantener el mayor número posible de seguidores, de guerreros a su cargo, formando un comitatus. Estos séquitos podían llegar a reunir a varias decenas de hombres dispuestos a morir por su líder a cambio de botín y protección, y ocasionalmente a respaldar a un caudillo de carisma excepcional capaz de imponer su autoridad y prestigio en toda la tribu; e incluso, excepcionalmente, de extenderla hasta el punto de ser reconocida por diversas tribus.

Con la aparición de los romanos en la frontera, llegaron importantes novedades. Muchos civiles germanos prosperaron gracias al comercio, vendiendo sus excedentes de grano o carne, además de esclavos –generalmente, prisioneros de tribus enemigas–, a cambio de bienes de lujo como ámbar, pieles, joyería o armas, lo que inevitablemente provocó durante el Bajo Imperio una estratificación social cada vez más y más marcada, palpable en una brecha muy sustancial entre los más pudientes y los más pobres.

El comercio con los romanos y la estratificación social

El contacto con el Imperio Romano trajo consigo cambios significativos en la sociedad bárbara. El comercio se convirtió en una actividad lucrativa, con tribus vendiendo excedentes de grano, carne y esclavos a cambio de bienes de lujo como joyas, armas y productos exóticos. Este intercambio no solo enriqueció a las élites tribales, sino que también introdujo nuevas ideas y tecnologías.

La creciente riqueza derivada del comercio exacerbó las diferencias sociales dentro de las tribus. Una clase de líderes y comerciantes adinerados comenzó a emerger, creando una brecha cada vez más amplia entre los ricos y los pobres. Esta estratificación social, aunque beneficiosa para algunos, también generó tensiones y rivalidades internas que a menudo desembocaban en conflictos.

El comercio con Roma también tuvo un impacto cultural, introduciendo elementos de la civilización romana en la vida diaria de las tribus bárbaras. Aunque muchos de estos pueblos mantuvieron sus costumbres y tradiciones, la influencia romana era innegable, y en algunos casos, llevó a una mayor integración y asimilación de las prácticas romanas.

El ascenso de las confederaciones tribales

A medida que los pueblos bárbaros fueron adquiriendo estructuras más complejas, sus alianzas con otros pueblos bárbaros comenzaron a ser más frecuentes. En parte, por la necesidad de sostener una economía de comercio creciente. Por otra parte, para unirse contra un enemigo común: el Imperio Romano.

Del siglo III en adelante: una amenaza creciente

A partir del siglo III, fue haciéndose cada vez más frecuente la formación de grandes confederaciones de tribus que serían las grandes protagonistas en el período de las grandes migraciones. Ubicados en los territorios situados al este del Rin y al norte del Danubio, estos nuevos conglomerados de pueblos habrían de convertirse en uno de los grandes antagonistas de un Imperio Romano en horas bajas. Burgundios, vándalos y muy especialmente godos y francos tomaron posiciones y entraron en la Historia de Europa para cambiarla a sangre y fuego.

Estas confederaciones no solo eran militares, sino también políticas, con líderes que buscaban consolidar su poder y establecer dominios más estables y organizados. La formación de estos grandes conglomerados de pueblos bárbaros permitió una mayor coordinación en las incursiones y ataques contra el Imperio Romano, aumentando su efectividad y alcance.

El surgimiento de estas confederaciones fue una respuesta directa a la presión ejercida por Roma y otras tribus rivales. Al unirse, las tribus bárbaras podían presentar un frente más sólido y desafiar la autoridad romana de manera más efectiva. Este proceso de unificación, aunque a menudo temporal, mostró la capacidad de adaptación y resiliencia de los pueblos bárbaros frente a las cambiantes circunstancias políticas y militares.

Preponderancia de godos y francos

Los godos, cuya procedencia es aún hoy un misterio (es probable que fueran oriundos de Escandinavia), abandonaron sus ritos paganos a mediados del siglo IV para convertirse al cristianismo. El avance de los hunos desde Oriente los empujó cada vez más a la frontera con Roma, con quien mantuvieron una relación ambigua, saqueando ciudades pero a la vez nutriendo las filas del ejército con sus hombres en edad de combatir. En el año 378 propinaron una severísima derrota al Imperio en la batalla de Adrianópolis, cobrándose incluso la vida del emperador Valente. Poco después emergería la prominente figura de Alarico, que lideró a los godos en una guerra sin cuartel contra las dos mitades del Imperio, cuyo clímax fue el saqueo de Roma en 410 antes de que, definitivamente, la confederación se escindiera en dos mitades que habrían de escribir su propia Historia: ostrogodos y visigodos.

Víctimas también del rodillo huno fueron los francos, conglomerado formado por tribus del área situada entre el Rin y el río Weser. La debilidad de Roma en el norte de la Galia fue la semilla sobre la que floreció el éxito y consolidación de esta confederación que, al igual que los godos, combatía a los romanos a la vez que nutría las filas de su ejército, hasta convertirse en los primeros proveedores de hombres en armas de todo el Imperio. Gracias a Childerico y a su hijo Clovis I, los francos cuajaron como una realidad política y militar enormemente sólida, poniendo los cimientos de la dinastía merovingia que habría de cuajar como espina dorsal de un gran Estado tras la caída de Roma.

Ambas confederaciones jugaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano. Los godos, liderados por figuras como Alarico, saquearon Roma en el año 410, mientras que los francos se convirtieron en aliados y rivales de Roma, contribuyendo a la transformación del paisaje político de Europa occidental. Su legado perdura hasta hoy, reflejado en las naciones y culturas que emergieron de su dominio.

La amenaza oriental y los rivales de Roma

Antes del ocaso del Imperio Romano, los pueblos bárbaros que provenían de Asia se convirtieron en el gran azote del centro del mundo por aquella época. Un gran ejemplo de los nuevos bárbaros fueron Atila y los hunos.

Atila, el bárbaro por excelencia

Mucho más estridente, si cabe, que la amenaza germana fue la atronadora irrupción en escena de los hunos, espoleados por el carisma y la excepcional capacidad de liderazgo de Atila, azote de Roma por excelencia. Provenientes de algún remoto e indeterminado lugar de las estepas asiáticas, estos excepcionales jinetes de ojos rasgados y extraordinaria pericia con el arco representan la imagen del bárbaro por antonomasia. No en vano, muchos historiadores sostienen que fue el desplazamiento de los hunos hacia el oeste –por causas, por otro lado, enteramente desconocidas– el auténtico y único leitmotiv de las invasiones bárbaras. En cualquier caso, y aunque algunos autores los han relacionado con los xiongnu, una tribu nómada que causó estragos en las fronteras del Imperio chino desde el siglo III a.C., no existe testimonio alguno en primera persona acerca de los orígenes de este misterioso pueblo ni de su Historia o su cultura.

Sólo contamos, naturalmente, con las fuentes romanas, enormemente hostiles hacia Atila y los suyos fundamentalmente por prejuicios xenófobos. Es altamente probable que nada más que la perspectiva de suculentos botines en las fronteras del Imperio Romano impulsara estos movimientos migratorios en dirección a Occidente que, en sí mismos, debieron provocar cambios sustanciales en la rudimentaria organización política y social de estas tribus. Los hunos aprendían el arte de montar a caballo y el manejo del arco compuesto desde muy niños. Aunque sus tácticas de combate de feroz ataque y retirada sorprendían a los romanos, lo cierto es que el Imperio estaba más que habituado a guerrear con sármatas, alamanes y otros guerreros esteparios. Durante la mayor parte del año los hunos, como buenos nómadas, se dispersaban en pequeños grupos formados por varias familias autosuficientes en busca de pastos. La migración hacia el este, así como el ejemplo de otras grandes confederaciones de bárbaros como los godos, modificó probablemente este modelo de vida, que evolucionó dando lugar a un conglomerado mucho más grande de tribus unidas bajo el liderazgo de un líder fuerte y carismático, generando un modelo de sociedad más complejo.

Hunos, brutalidad sin límites

De cualquier manera, las fuentes romanas enfatizan la fealdad tan característica de estos nómadas y su brutalidad sin límites, perfilándolos como seres infrahumanos, perfectos salvajes. Más allá del estereotipo racial, sabemos que los hunos tenían un aspecto singular resultante de la costumbre, referida por Amiano Marcelino, de deformar los cráneos alargándolos artificialmente, lo que, a ojos de los romanos, les confería un aspecto terrorífico. Las conquistas de este pueblo de indómitos guerreros, no obstante, fueron fugaces. Tenían la fuerza para conquistar, pero no la estructura para conservar esas conquistas, y con la muerte de su gran líder Atila la confederación comenzó su inexorable desintegración.

Un desafío muy diferente era el que proponían los persas sasánidas en Asia Menor. A diferencia de los hunos –un conglomerado de pueblos nómadas unidos por vínculos muy frágiles–, el persa era un Estado fuerte, agresivo y muy consolidado, capaz de tratar con Roma de tú a tú. Durante siglos los partos habían sido el gran enemigo de Roma, que había sufrido costosas y humillantes derrotas como la de Carras en 53 a.C., que supuso la aniquilación del ejército de Marco Licinio Craso; pero una nueva era comenzó en 224 con la caída del último rey parto, Artabano V. Fue Ardashir I, un noble de origen persa, quien aprovechó el vacío de poder para poner fin a la dinastía arsácida y ocupar el trono, devolviendo a los persas al vértice de la Historia de Próximo Oriente.

El sólido Estado de los sasánidas

En las décadas y siglos sucesivos los persas sasánidas se revelaron como un enemigo terrible para las armas romanas, mucho más consistente que los partos, frecuentemente inmersos en trifulcas sucesorias internas. Fue durante los reinados de Sapor I y, muy especialmente, Sapor II el Grande (el único rey de la Historia, dicen las crónicas, coronado antes de nacer) cuando los sasánidas vivieron su época de mayor esplendor, ganando el pulso a Roma en la pelea sin cuartel por el control de Mesopotamia.

El sasánida era un Estado fuertemente centralizado en el que la administración estaba en manos de la Corte y la nobleza sometida a la autoridad del monarca, el rey de reyes. Esa enorme solidez estructural y la talla política y militar de algunos de sus reyes hicieron de este formidable oponente oriental, de estos bárbaros tan civilizados, la peor pesadilla del Imperio Romano y, sin duda, su mayor reto militar. Se trataba de un Estado de base feudal, con el monarca en la cúspide de la pirámide escoltado por la aristocracia, especialmente por los líderes de los siete grandes clanes que proporcionaban las tropas necesarias para la guerra.

Mientras, en una economía basada fundamentalmente en la agricultura, los campesinos vivían reducidos a la servidumbre, sobreviviendo en condiciones muy precarias en un Imperio que supo enriquecerse gracias a su posición estratégica en la encrucijada de numerosas rutas comerciales. Seda, cristal, ámbar o especias llegaban a Persia desde Oriente, eran manufacturadas en talleres en Susa o Shushtar y distribuidas posteriormente en Occidente, generando ingentes beneficios. La dinastía sasánida se mantuvo en pie hasta mediados del siglo VII, cuando fue borrada definitivamente de la Historia por los invasores árabes.

Los bárbaros de las islas británicas

Otro de los pueblos bárbaros que más se le resistieron a los romanos fueron aquellos que llegaron a Europa desde lo que hoy conocemos como islas británicas. Tribus con reminiscencias vikingas y antecesores de los bretones hicieron temblar los cimientos de la Antigua Roma

Resistencia de los pictos a la romanización

Las islas Británicas ya fueron una poderosa tentación para Julio César tras su exitosa invasión de la Galia, pero siguieron siendo Terra Incognita para los romanos hasta que en el año 43 las legiones cruzaron el Canal de la Mancha para conquistar definitivamente aquellas tierras y convertirlas en parte del Imperio. No fue un paseo militar, y durante décadas los britanos ofrecieron aguerrida resistencia, muy especialmente bajo el liderazgo de la reina icena Boudica, que lideró la fallida rebelión del 60-61 contra los invasores.

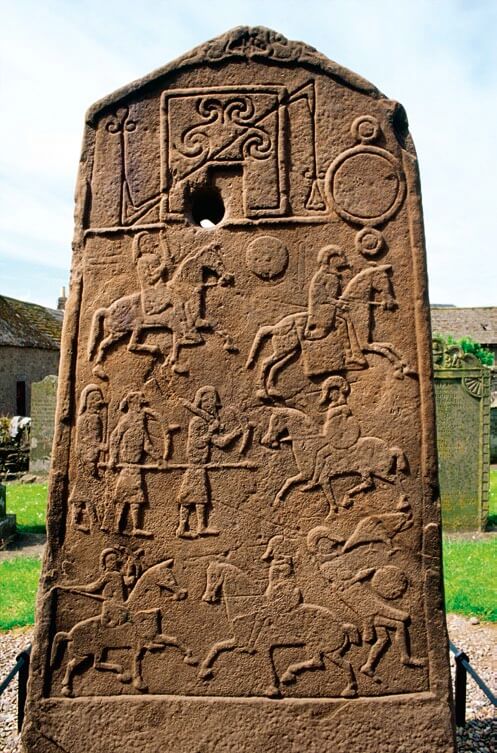

En el año 122 la frontera entre la Britania romana y la indomable Caledonia, tierra de bárbaros irreductibles, quedó fijada en el Muro de Adriano y, si bien la asimilación de los britanos al sur del Muro fue relativamente exitosa, los pictos, dueños y señores del norte, fueron siempre un obstáculo insalvable para las legiones. Así llamados por las características pinturas que cubrían su cuerpo, son mencionados como tales por vez primera por Eumenio en el año 297 y, como sucede con otros pueblos bárbaros, es muy poco lo que sabemos sobre su civilización y cultura. Los pictos eran, de hecho, una heterogénea confederación de las tribus que habitaban la remota Caledonia.

Sabemos que eran fundamentalmente granjeros y que se dedicaban a la agricultura y, sobre todo, a la ganadería trashumante. Los animales domésticos eran, en efecto, uno de los elementos cruciales de su forma de vida y economía, y se sabe que eran habituales consumidores de leche. Durante siglos se dedicaron a la piratería, trayendo de cabeza a los habitantes de las ciudades portuarias de la Britania romana. Eran además magníficos artesanos, si bien el elemento más característico de su civilización llegado hasta nosotros son las célebres estelas pictas, la mayoría de ellas posteriores al siglo V, una vez que los romanos habían abandonado las islas y ya había tenido lugar la conversión de las tribus caledonias al cristianismo. A comienzos de dicho siglo las legiones abandonaron definitivamente las islas en pleno derrumbe del Imperio, en dirección a otros frentes estratégicamente más importantes. El vacío de poder fue cubierto por reyes britanos locales como Vortigern, que ante la amenazante agresividad de los pictos desde el norte decidió mirar al continente para pedir ayuda a mercenarios germánicos, fundamentalmente sajones (procedentes de Germania), jutos y anglos (oriundos de Escandinavia).

De los pictos a los sajones

Los sajones eran viejos conocidos en las islas. No en vano las autoridades romanas se habían visto obligadas a construir una tupida red de fortificaciones (la llamada Costa Sajona) a ambos lados del Canal de la Mancha para contener sus constantes incursiones piráticas. Lo cierto es que llegaron como bandas dispersas de guerreros para combatir a los pictos, pero pronto decidieron quedarse definitivamente. Más allá de alguna oscura y dudosa cita de Heródoto o Ptolomeo, la primera referencia histórica a los sajones data de 356, en referencia a sus frecuentes saqueos costeros, y en 441 son ya citados como conquistadores de Britania.

Según las crónicas, estos bárbaros de origen germánico no tenían reyes, solamente earldormen, que ejercían el liderazgo en tiempo de guerra pero que en tiempo de paz tenían el mismo poder/autoridad que un aristócrata cualquiera, a pesar de lo cual constituían una sociedad altamente estratificada y dividida en tres castas: los nobles, los ingenui y los siervos. Por lo demás, sus costumbres y forma de vida diferían poco de las de otras tribus y etnias germánicas: no en vano, sabemos que mantuvieron parte de sus tradiciones religiosas paganas originales cuando se instalaron en Britania, ya que el culto a deidades germánicas como Woden o Tiw está documentado en algunas zonas a finales del siglo V. Los sajones, en efecto, acabaron desplazando a pictos y britanos de la escena político-militar en las islas, consolidando plenamente la conquista y sentando los cimientos de los cuatro grandes reinos sajones que estaban por nacer en el siglo VI, germen de Inglaterra: Essex, Sussex, Wessex y Middlesex.