En 1947 Diego Angulo publicó el libro Velázquez. Cómo compuso sus principales cuadros, reeditado en 1999 con la apostilla “y otros escritos sobre el pintor”. En esta publicación, el que fuera director del Museo del Prado analiza de forma esclarecedora cuáles fueron las fuentes visuales usadas por Velázquez en la composición de sus cuadros, así como el sentido del volumen, el color y la luz en sus principales obras. Estos cuatro factores: composición, volumen, luz y cromatismo deben ser estudiados en estrecha interrelación, dado que se condicionan unos a otros y constituyen una de las claves de su genialidad. La actualidad científica del libro de Angulo, pese a haber pasado más de setenta años desde su primera edición, lo convierten en un referente imprescindible en cualquier análisis que se quiera hacer sobre el tratamiento de la luz en la pintura velazqueña.

El naturalismo

Tres fueron las grandes corrientes de la pintura barroca del siglo XVII: el naturalismo, el clasicismo y el barroco decorativo. Aunque las tres surgieron en la Italia del siglo XVII, con el tiempo se proyectaron por toda Europa, asimilándose con diferente intensidad en los distintos territorios donde fueron recibidas, dando origen a las escuelas pictóricas del barroco europeo. En España, el naturalismo fue, en la primera mitad del siglo XVII, la corriente predominante, y Velázquez, sin lugar a dudas, su más genial representante. En términos coloquiales podemos definir el naturalismo como el intento de representar la realidad tal y como es, es decir, con todo su realismo y verosimilitud, sin ocultar los defectos. Su gran representante en Italia fue Caravaggio, creador del claroscuro tenebrista, en el que un foco de luz exterior al cuadro ilumina con potencia las figuras, neutralizando el fondo en negro o en marrón oscuro, para realzar así los volúmenes y dar sensación de tridimensionalidad.

Sevilla, ciudad cosmopolita y abierta al comercio, acaso la urbe más poblada de la península ibérica a comienzos del XVII, recibió el naturalismo tenebrista directamente de Italia a través de la importación de obras y del contacto directo con Nápoles, que en aquel momento estaba bajo soberanía hispánica, y Génova. La recepción de lo italiano se hizo en Sevilla sin menoscabo de lo flamenco, sin renunciar al manierismo tardío posescurialense y, sobre todo, sin que su aceptación significara la anulación de una personalidad artística propia. Velázquez se formó con Herrera el Viejo y con Francisco Pacheco, un hombre culto y con una buena biblioteca, bien relacionado con las élites sevillanas, que fue responsable también de la formación de Zurbarán y Alonso Cano. Es interesante advertir cómo tres de las grandes personalidades del barroco andaluz se formaron con el mismo maestro, y en la obra de todos ellos fue determinante el tratamiento de la luz para dotar de sentido del volumen y tridimensionalidad a lo representado.

Un foco de luz blanca

El joven Velázquez uso en los cuadros de su etapa sevillana (1599-1623) composiciones iluminadas por un potente foco de luz blanca o levemente dorada, exterior al cuadro, para dar monumentalidad a figuras que, de ese modo, quedaban recortadas sobre un fondo neutro, normalmente en tono ocre o madera, conseguido con un preparado a base de arcillas aplicado sobre el lienzo. Los volúmenes, verdaderamente monumentales, se construían a base de figuras nítidas, compactas, delimitadas con un dibujo preparatorio muy preciso, heredero directo de las enseñanzas de Pacheco, y con una pincelada muy prieta, atenta a la representación de la realidad con exactitud. Ejemplos de ello son la Vieja friendo huevos (1618) o el Cristo en casa de Marta y María (1620).

Genuinamente propia fue su capacidad para captar los valores táctiles de la materialidad de lo pintado, diferenciando las texturas de los tejidos, de los distintos tipos cerámicos, de la suavidad o aspereza de la piel humana joven o anciana... En cuadros como El aguador de Sevilla (1620) se puede advertir la sorprendente capacidad del joven Velázquez para captar el efecto de la luz a su paso por una copa de cristal llena de agua limpia, un recurso visual que, años más tarde, usó al representar el vaso de cristal lleno de vino que lleva en sus manos uno de los compañeros del cortejo de Dioniso cuando pintó Los borrachos (1628).

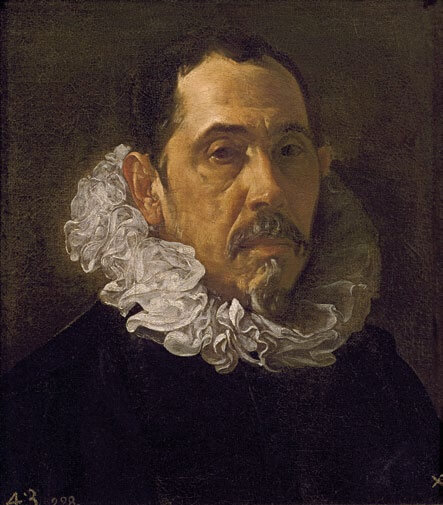

Sin embargo, donde emerge con más potencia ese primer naturalismo velazqueño es en el arte del retrato. Desde joven, Velázquez fue capaz de representar mediante el aspecto físico la psicología del retratado. Bien lo prueban el retrato de Sor Jerónima de la Fuente (1620), o el de Góngora (1622).

El realismo, interpretado con una sensibilidad que fue evolucionando con el paso del tiempo, fue entendido por Velázquez como actitud y aptitud artísticas, y le acompañó durante toda su vida. Bien conocida es la anécdota que cuenta cómo Inocencio X, al ver su retrato pintado por Velázquez, hoy en la Gallería Pamphili de Roma (1650), exclamó: «piu vero! ». El papa debió sentir cierto desagrado al verse reflejado tal y como era, sin la idealización adulatoria habitual en los retratos oficiales de mediados del XVII.

Vida sencilla

Pérez Sánchez, en 1980, en su ensayo sobre Velázquez escribió: «Sereno y severo, sin hechos imprevistos. Ninguna otra vida se presta menos a ser novelada… Casi parece que no tuvo vida privada». En efecto, la vida de Velázquez tuvo pocos hechos anecdóticos o ambiguos, salvando los que identificó Salvador Salort en sus dos viajes a Italia. Desde su establecimiento en Madrid, fue pintor de un solo rey, Felipe IV, y lo fue durante toda su vida. Su existencia, de hecho, se confunde con las etapas de su producción artística y con su carrera como alto funcionario al servicio de la corte. Felipe IV tenía seis años menos que él y había recibido clases de dibujo de Juan Bautista Maíno, de modo que podía apreciar las dotes del pintor más allá del simple sentido del gusto que se presupone a un coleccionista de su talla y capacidad económica.

Cielos velazqueños

Por otra parte, Julián Gallego afirma, como lo han hecho otros muchos investigadores, que el contacto directo de Velázquez con las Colecciones Reales cambió su forma de pintar. Ver la pintura de Tiziano, Veronés, Tintoretto y Bassano le permitió desarrollar técnicas de tratamiento de la luz y de los celajes impensables si no hubiera dado el salto a la corte. Para advertirlo basta ver cómo fueron evolucionando los retratos oficiales y privados de Felipe IV.

En los retratos oficiales se nos presenta la dignidad del rey, normalmente vestido con lujoso traje negro, teñido de palo de Campeche, sobre fondo neutro sobre el que, a su vez, se proyecta su sombra con color, consecuencia de un foco de luz exterior al cuadro y lateral, tal y como puede verse en el retrato de cuerpo entero hoy en el Prado (1628) o en el retrato vestido con traje castaño bordado de hilo de plata con cortinaje carmesí al fondo de la National Gallery de Londres (1635). En ambos Velázquez mantiene la luz que usaba ya en su etapa sevillana, si bien la proyección de sombras se hace con un completo dominio del color, es decir, abandonando la ingenua idea de una sombra negra y algo dura de su etapa sevillana, en favor de una sombra coloreada, posible, en parte, gracias a una pincelada cada vez más suelta y ágil, con la que dota a sus retratados de una naturalidad instantánea muy cercana a lo que de un modo literario se ha dado en llamar técnica fotográfica.

Los retratos privados del rey, en cambio, como el Felipe IV cazador, el Príncipe Baltasar Carlos cazador o el Infante Fernando cazador (1632- 1634), al estar ambientados en un espacio exterior, permiten la representación de un paisaje montañoso al fondo, probablemente la Sierra de Guadarrama vista desde el Pardo o desde la Torre de la Parada que, a través de la vibración lumínica del cielo, permiten afirmar que Velázquez había asimilado como propia la técnica de tratamiento de los celajes usada por Tiziano.

Luz veneciana

La relación de la pintura velazqueña con el tratamiento de la luz que se hacía en la pintura veneciana es aún más evidente al comparar los retratos ecuestres de Felipe III, Felipe IV y el príncipe Baltasar Carlos, pintados para el salón de Reinos (1635), con el Carlos V a caballo en Mülberg de Tiziano (1548), todos ellos en el Prado. La vibración lumínica del paisaje y los celajes con nubes en movimiento son causa-efecto de haber visto los cuadros venecianos de las Colecciones Reales. El tratamiento de la luz y el color contribuyen a generar esa atmósfera de serenidad y severidad de la que hablaba Pérez Sánchez, incluso en algo tan poco sereno y declamatorio como el Retrato ecuestre del conde duque de Olivares (1636). Y todo ello lo consigue Velázquez sin abandonar el realismo naturalista, hasta tal punto que, al retratar a Felipe IV de busto (1653-1655), y verse el rey cara a cara ante su verdadera faz y percibirse viejo, no quiso ser más veces retratado por su pintor. En ese realismo tiene mucho que ver el tratamiento que Velázquez hacía de la luz, siendo una de sus obras culminantes su Autorretrato del Museo de Bellas Artes de Valencia (1640).

El color de Rubens

Velázquez conoció a Rubens en 1628, le trató personalmente y se empapó de su sentido de lo heroico, de la carnalidad de sus figuras y de su profundo dominio del color. Algo de ese dominio procedía también de la capacidad de observación de Velázquez de la pintura flamenca de las Colecciones Reales. Cuando se comparan los retratos que Rubens pintó de la familia real con los que Velázquez hizo en esa misma época, se advierte que el lenguaje artístico y la estética son completamente distintos. Rubens pinta de una forma más alegórica y representa la idea del poder, mientras que Velázquez pinta de forma realista al hombre que ejercía ese poder. Picasso llega a decir que el Felipe IV de Velázquez es una persona distinta del Felipe IV de Rubens.

Del clasicismo al impresionismo

Aconsejado por Rubens viajó a Italia en 1629, y conoció a pintores de la talla de Guercino, los Carraci, Guido Reni… Extinto el naturalismo de Caravaggio, dominaba el panorama artístico italiano el clasicismo y de forma incipiente el primer barroco decorativo, que en su segundo viaje, entre 1648 y 1651, pudo contemplar en toda su plenitud. Si el naturalismo pretende captar la naturaleza tal y como es, sin edulcorarla, el clasicismo tiene por objeto captar la naturaleza no como es, sino como debería ser o como nos gustaría que fuera, es decir, rectificada conforme a unos determinados ideales de belleza.

La fragua de Vulcano y La túnica de José (1630) permiten advertir que Velázquez había entendido perfectamente el lenguaje clasicista desde su primer viaje a Italia, siendo capaz de hacer composiciones en friso con foco de luz blanca exterior a la composición. En ambos cuadros se establece una alegoría sobre el poder de la palabra para hacer la verdad o para mentir. La idea de identificar la verdad con la luz y el conocimiento llevó a Velázquez a convertir la cabeza de Apolo en un foco luminoso de la composición, de modo que en La fragua de Vulcano tenemos dos focos de luz, uno exterior a la composición y otro dentro de ella, tratados con una suavidad y armonía llenas de delicadeza. Asimismo, en los dos paisajes de la Villa Medicis hoy en el Prado (probablemente 1630), con una pincelada deshecha Velázquez consigue captar algo tan difícil como la traslucidez de las hojas verdes de las copas de los árboles al pasar por ellas la intensa luz del verano en Roma. Emerge por primera vez una técnica pictórica brillante y muy novedosa, que anticipa algunos recursos pictóricos que siglos más tarde alcanzaría el impresionismo, si bien en Velázquez se consigue de un modo intuitivo, muy alejado del tratamiento científico del color tal como lo planteaba Chevreul.

En realidad, los lenguajes artísticos usados por Velázquez y el modo en que trata la luz, anticipan una parte de los recursos figurativos del impresionismo y el postimpresionismo del siglo XIX. Manet así lo reconoció al pintar El pífano (1866), obra directamente relacionada con el Retrato de Pablo de Valladolid (1637).

Cuestiones de historia

Ocasionalmente la percepción de la luz en la obra de Velázquez se ha visto alterada por la propia historia de los cuadros. El Cristo crucificado de cuatro clavos, todo serenidad y recogimiento espiritual (1632), aparece en la historiografía tradicional como ejemplo de la recepción del tenebrismo, afirmando que su fondo neutro es negro y que el foco de luz que lo iluminaba era dorado. Sin embargo, al ser restaurado, cuando se procedió a la eliminación de los barnices que se le habían aplicado durante su historia, se descubrió que su fondo era verde oscuro y no negro, y que con una luz blanca, mucho más serena que la luz dorada, se proyectaba una suave sombra. Es como si durante años hubiéramos visto este cuadro con un filtro o unas gafas de sol que impedían ver lo que verdaderamente era.

Perspectiva lineal...

Por otra parte, hay que tener en cuenta que una de las grandes conquistas del Renacimiento fue la perspectiva lineal. Un cuadro tiene únicamente dos dimensiones: alto y ancho. Los artistas del siglo XV conquistaron la representación de la profundidad espacial, simulando la tridimensionalidad mediante la creación de una estructura geométrico-matemática. La idea, en origen, es muy sencilla: el sentido de la vista de un espectador percibe con mayor tamaño los objetos que están más cerca de él que los que están más lejos. Por ello, si se simula una pirámide visual invertida y matemática, dentro del esquema bidimensional de una superficie pictórica, al establecerse un único punto de fuga, se pueden disponer dentro de ella los objetos que se desee degradando proporcionalmente su tamaño para diferenciar los que están más cerca de los que están más lejos. El trampantojo (el engaño a la vista), el escorzo (representación de una figura situada en posición oblicua o perpendicular al plano) y la anamorfosis (pintura deformada que observada desde un ángulo adecuado adquiere proporción y armonía), entre otros, son deudores del estudio de la perspectiva.

... y perspectiva aérea

Leonardo da Vinci parece haber sido el primero en percatarse de que, al simular la perspectiva, no solo hay que tener en cuenta la cercanía o lejanía del objeto representado para degradar o aumentar su tamaño. Formuló la teoría de la perspectiva aérea al afirmar que el aire tiene masa y que, al interponerse entre el espectador y lo contemplado, los contornos de las figuras representadas se perciben más nítidos si están cerca del espectador y menos precisos si están lejos, a lo que contribuye el hecho de que la sombra tiene color y no es opaca. La técnica del sfumatto no es sino un procedimiento artístico para captar la perspectiva aérea.

Velázquez fue el gran maestro de la perspectiva aérea en el siglo XVII. En La familia de Felipe IV, probablemente su cuadro más famoso, conocido actualmente como Las Meninas (1656), «auténtica teología de la pintura», según palabras de Palomino, Velázquez creó con la arquitectura y el espejo del fondo una caja espacial para que el espectador contemple una escena cotidiana en la vida de palacio con el punto de vista que tendrían Felipe IV y su esposa sentados en su escaño, incluyendo la representación del techo arquitrabado. Para dar sensación de profundidad espacial jugó con dos golpes de luz laterales aportados por las ventanas situadas a la derecha, que contribuyen a diferenciar un primer plano, intensamente iluminado, donde se sitúa la infanta Margarita y sus sirvientas, de un plano intermedio en penumbra, respecto de un plano de fondo iluminado, que se fuga en perspectiva gracias al potente golpe de luz blanca que surge de la puerta al fondo. El uso de la luz que hace Velázquez en este cuadro es el mismo que habría hecho un escenógrafo teatral para simular una espacialidad profunda en un escenario pequeño, y el mismo que Bernini utilizó en el camarín del Éxtasis de la beata Ludovica Albertoni de la iglesia de San Franceso a Ripa de Roma (1674).

En Las hilanderas (1657), llega a un dominio tal de los planos arquitectónicos en perspectiva —al disponer las dos habitaciones con los golpes de luz teatral, para dar verosimilitud y realidad a la composición—, que el tema del cuadro pasó inadvertido. La historiografía tradicional lo había interpretado como una escena costumbrista, una vista del obrador de tapices de santa Isabel de los Reyes, con mujeres trabajando en el primer plano, hilando o devanando, iluminadas con un potente foco de luz exterior al cuadro, un plano intermedio en penumbra, y una sala al fondo donde unas clientas miraban tapices ya terminados para decidir su compra, iluminadas por un potente foco de luz lateral. Velázquez, sin embargo, pintó la fábula clásica de Aracne, como si fuera una escena real. Nuevamente, una de las claves en esa verosimilitud había sido la luz.