Sorolla, como muchos de los pintores de su tiempo, no fue ajeno al indiscutible atractivo de que la figura de la mujer gozó en las ultimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, una predilección que corrió pareja a toda una serie de cambios de carácter estructural en el ámbito cultural, político o económico. Las demandas políticas, la incorporación paulatina de la mujer al mundo laboral o la aparición de nuevas féminas activas que practicaban deportes o tenían intereses intelectuales o artísticos como la pintura o la fotografía se encuentran entre los muchos fenómenos que condicionaron la imagen de la mujer en la cultura visual de la época.

Pese a que en España estos cambios se mostraron con mayor laxitud que en otros países, es incuestionable que su calado en el imaginario colectivo transcendió fronteras. Pero, asimismo, la mujer fue proyectada desde una ambivalente dualidad como buena madre y esposa o como objeto de deseo, misterio y perversión, modelo que encarnó la figura de la femme fatale.

La mujer se convirtió así en leit motiv de la época, y fue proyectada en el lienzo desde distintas perspectivas acordes a las predilecciones y los estilos o incluso destinos de las obras.

Muy presente

En la obra de Joaquín Sorolla, la mujer ha gozado de un papel preeminente y lo ha hecho en función de las distintas motivaciones o de la propia evolución que el artista desarrolló a lo largo de su carrera.

En ese sentido, es fundamental adscribir a Sorolla a la corriente del naturalismo pictórico, un estilo artístico en el que la observación del natural se convierte en sustancia y materia sobre la que opera el artista, tal y como explicaba Émile Zola en su famoso decálogo del naturalismo literario La novela experimental (1880): «El novelista está hecho de un observador y un experimentador. [...]. En una palabra, debemos operar sobre los caracteres, sobre las pasiones, sobre los hechos humanos y sociales, como operan el químico y el físico sobre la materia inorgánica, como el fisiólogo opera sobre los cuerpos vivos [...]. Es la investigación científica, es el razonamiento experimental [...] que reemplaza las novelas de pura imaginación por las novelas de observación y experimentación».

Así, Sorolla deposita su mirada hacia el mundo que le rodea desde ese lugar de observación y experimentación, intentando mostrar y entender la naturaleza que le envuelve, sea esta la de su propia familia y el recodo del hogar, la de las duras condiciones laborales de los más desfavorecidos o la de la incipiente clase burguesa.

Costumbrismo

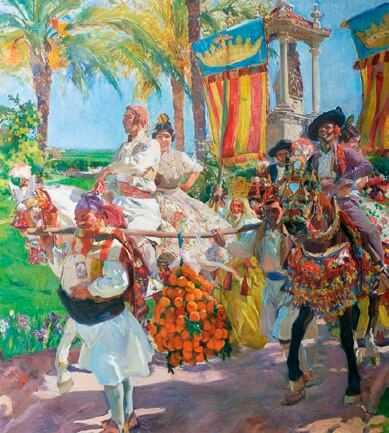

Es en esos ámbitos en los que queremos centrar la dimensión pictórica en la que la figura de la mujer aparece en su obra, sin dejar de señalar que también, como otros artistas, el valenciano retrató a mujeres desde un costumbrismo más o menos codificado. Así sucedió en el caso de las ciociaras romanas que ilustra durante su estancia de becado en Roma (1884-1888), o el de las grupas valencianas, más acorde al regionalismo y casticismo propio de principios de siglo XX, epígono del cual será su vasta producción para la Hispanic Society de Nueva York en 1911. No obstante, es en el Sorolla del naturalismo pleno en el que queremos centrar nuestro análisis sobre su tratamiento de la figura de la mujer.

Señalar la indignación

Un primer grupo de pinturas lo centra Sorolla en lo que se ha venido en denominar obras de realismo-naturalismo de denuncia social. Dichas obras, cabe reseñar, tenían un destino y un propósito determinado: ganar reconocimiento en el ámbito artístico gracias a la obtención de premios y medallas en certámenes de carácter institucional. En la mayor parte de los casos, las obras premiadas eran adquiridas por instituciones públicas, motivo por el que hoy se albergan en edificios institucionales o museos nacionales.

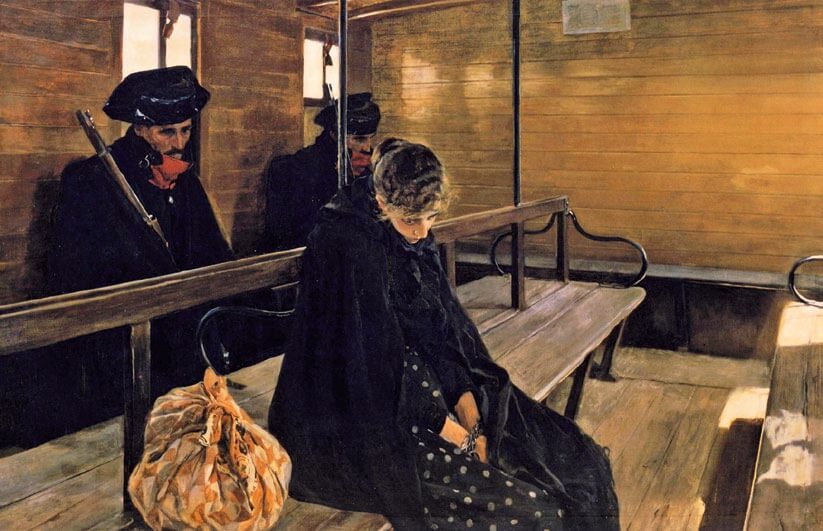

Otra Margarita (1892) es su primera obra naturalista con cierta denuncia social, y por este lienzo obtiene una medalla de oro en la Exposición Nacional de Madrid de ese año, que a la postre le otorgará un importante reconocimiento artístico. El tema está inspirado en el personaje de Margarita del Fausto de Goethe, quien había cometido infanticidio con el hijo nacido de su relación con Fausto y fue por ello condenada a pena de cárcel.

En esta obra, el pintor describe metafóricamente las duras condiciones sociales de las mujeres, abocadas a cometer los más atroces crímenes por la falta de recursos económicos, y la soledad y el desamparo que se escondía detrás de muchos de estos actos. Sorolla imprime un tono literario, tanto en la elección del tema como en la escenografía mostrada. Este rasgo —su literalidad y su carácter moralizante— define, ciertamente, al naturalismo pictórico de la época. La finalidad era apelar a la sensibilidad del público buscando captar la mayor atención, razón por la que las escenas que representaban a mujeres o niños en condiciones paupérrimas se convirtieron en un tema predilecto de la pintura finisecular.

En esa escenografía juega magistralmente la imaginación y la técnica pictórica de nuestro artista, que consigue crear esa atmósfera en la que el espectador se siente conmovido gracias a la utilización de recursos artísticos varios: la figura cabizbaja y la mirada perdida de la mujer, el gesto somnoliento y apesadumbrado de los guardias civiles, todo ello enmarcado en el angosto espacio del vagón de tren reforzado por la diagonal que corta estructuralmente la composición y reafirmado por la introducción de la perspectiva aérea que genera mayor focalidad. Innovaciones pictóricas inspiradas en la estampa japonesa que Degas o Mariano Fortuny, entre otros, contribuyen a difundir, y que llegan a los pintores noveles a través de las revistas artísticas o de contactos en las grandes capitales del arte.

En 1894, Joaquín Sorolla vuelve a retratar un tema semejante en Trata de blancas. En esta obra relata de manera poética la difícil situación de las mujeres del campo obligadas a emigrar a la ciudad en busca de fortuna. Esa búsqueda se asocia en el ideario finisecular a la figura de la joven de escasos recursos que finalmente, y ante la imposibilidad de valerse por sí misma en la gran urbe, se ve abocada a la prostitución. El éxodo agrario está en el seno de esta obra en la que mujeres de distinta edad comparten semejante destino. Un encuadre similar relaciona ambas pinturas.

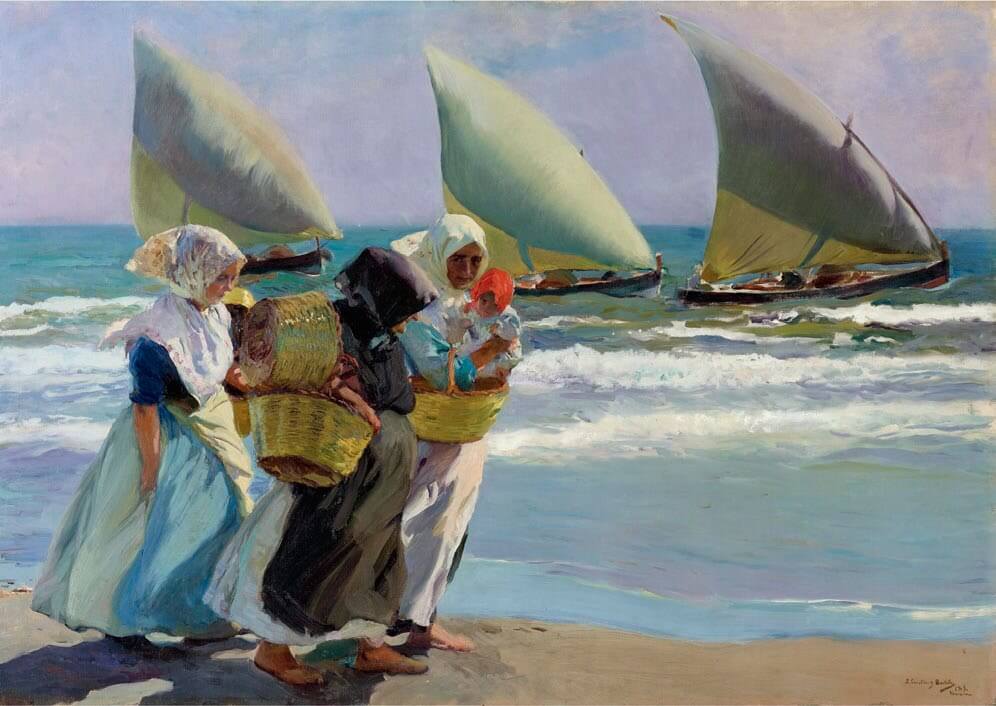

Las pescadoras en la playa es otro de los hitos del naturalismo de Sorolla, y un motivo que el artista representa muchas veces. Puede que constituya, junto a la serie de los niños en el baño, al Sorolla más excepcional en su tratamiento de la pincelada suelta y la luz. Pero, desde el punto de vista temático, representa también un epítome del naturalismo sorollesco; con ellas contribuye de manera magistral a la dignificación de la mujer humilde, esencia del pueblo pescador valenciano.

En la intimidad

El siguiente gran ámbito pictórico en el que posa su mirada en la figura de la mujer tiene que ver con lo familiar: Clotilde, su esposa, y sus hijas María y Elena. Mostrar su esfera personal como parte de su universo creativo fue una constante de los pintores que alcanzaron una posición y un estatus social, como en el caso de Joaquín Sorolla o de John Singer Sargent, pintor con el que el valenciano comparte muchos rasgos artísticos y de perfil social. Gracias a ello, los pintores nos mostraron sus estudios, así como las distintas estancias que formaban parte del domicilio burgués y donde la mayoría de las veces su propia familia ejercía de modelo. Excedería los límites de este texto referirnos a las muchas imágenes que Sorolla realizó de Clotilde, su esposa, o de sus hijas e hijo Joaquín, motivo por el que señaláremos varias obras que, desde nuestro punto de vista, gozan de mayor interés.

En 1907, en la obra María convaleciente, Sorolla retrata a su hija María al aire libre, recuperándose de la tuberculosis que padeció. La elección del tema, el plano descentrado, los colores terrosos y fríos de la composición, la mirada perdida y esquiva, parecen entrar en clara conexión con las constantes de la época y la representación femenina, como se observa también en la obra de James Tissot Una convaleciente.

Efectivamente, fue una tendencia de la época la representación de la mujer como un ser enfermo, lánguido y tendente a la melancolía, símbolos de la construcción del eterno femenino y de la relación que la mitología finisecular trazó entre la mujer y la flor; delicada y frágil, que solo en el interior del hogar se protege de su condición marchita. Una construcción que se remonta siglos atrás y que fue codificada como morbo virginea. Podríamos hallar en esta obra de Sorolla una cierta reminiscencia a esa idealización de la enfermedad femenina, si no fuera por el hecho de que María Sorolla representó los ideales de la mujer creativa, y su curiosidad frente al mundo se deja entrever en el rictus intenso y concentrado a pesar de su estado. No en vano, Sorolla pintó a su hija en otra escena, también convaleciente, con los pinceles y la paleta en la mano en María Sorolla pintando en El Pardo (1907).

El universo familiar del artista determinaba su obra, y es ciertamente sintomático que el pintor realizara en un mismo año sendos retratos de su hija durante su convalecencia, quizás determinado por la latente preocupación sobre su salud. María Sorolla fue una excepcional pintora a la que su padre se encargó de promocionar durante su periplo neoyorquino, consciente de que abrirse camino entre los coleccionistas era más fácil para una mujer en tierras americanas que en el conservador mercado artístico de España.

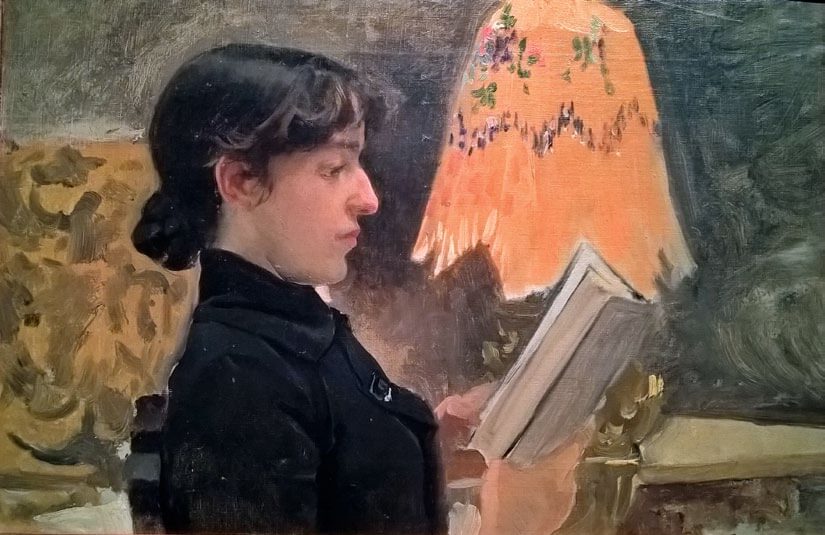

Hemos elegido la obra Perfil de Clotilde (1884) para cerrar esta aproximación a la figura de la mujer en la obra de Joaquín Sorolla por tratarse de un lienzo en el que el artista despliega elementos de gran modernidad. Efectivamente, los recursos pictóricos son un rasgo determinante en ella; la lamparilla de gusto modernista japonizante es un claro guiño a la moda existente en grandes capitales como París, que tanto desarrollaron artistas de la talla de John Merrit Chase o James Abbott McNeill Whistler. La pincelada, resuelta con magistral toque, remite tanto a Velázquez como a las nuevas prácticas de la macchia propia del just milieu, una corriente deudora de Manet que, sin llegar a introducir las teorías del contraste simultáneo del color, opera en la concepción plástica y óptica de la percepción ocular. La luz y el primer plano otorgan a esta composición una enorme fuerza, que se potencia con la presencia de una joven Clotilde, por entonces todavía novia del artista, concentrada en la lectura.

No será, como sucedió con el caso del retrato de su hija María, la única vez que Sorolla retrate a Clotilde leyendo; lo hará con posterioridad en un carboncillo de 1888 propiedad del Museo Sorolla. Pero quizás el rasgo más destacable, desde nuestro punto de vista, es que, a diferencia de otros retratos más acordes con la figura de la mujer burguesa —la mayoría de ellos de cuerpo entero y que permitían desplegar las dotes en la descripción de los tejidos—, en este caso la mujer se nos muestra en una actitud intelectual, inmersa en un mundo, el de la lectura, que fue ganando cada vez más adeptas y que constituyó, sin duda, una relación indispensable en el proceso de emancipación de la mujer.