El retrato es una de las temáticas más personales en la trayectoria de un pintor. Ya sea un encargo oficial o un trabajo de carácter más íntimo, la relación entre modelo y artista queda reflejada en una obra que aporta multitud de detalles de la personalidad de ambos.

La producción de Sorolla supera las 2.000 obras, entre las que destacan más de 500 retratos. Una amplísima labor que atestigua el éxito que consiguió el pintor valenciano, cuyos pinceles inmortalizaron a un jovencísimo Alfonso XIII, a escritores como Miguel de Unamuno o Antonio Machado, al pintor Aureliano de Beruete, a la actriz María Guerrero, al novelista Vicente Blasco Ibáñez o a científicos como Santiago Ramón y Cajal. Personalidades que no consiguen eclipsar a la que será una constante en su retratística: su familia, en especial su mujer, Clotilde García del Castillo.

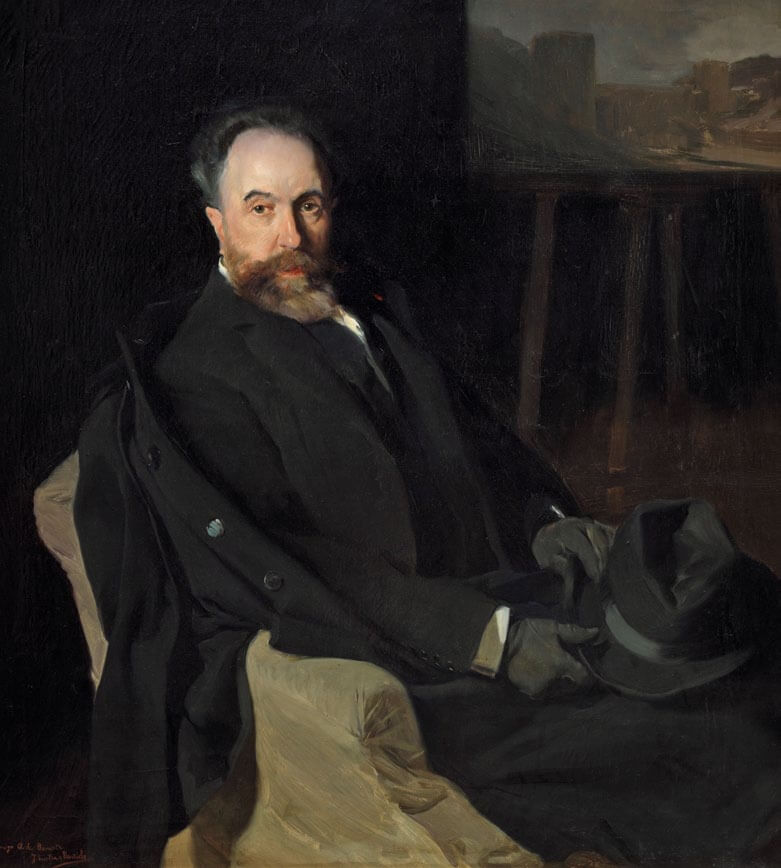

La influencia de los grandes maestros y pintores coetáneos fue marcando la evolución en su obra. Conocidos son sus viajes a Madrid para visitar el Museo del Prado en 1881 y 1882, en los que copió a Velázquez, Ribera y El Greco. Dichos autores, sin duda, están presentes en los retratos que Sorolla realiza, sobre todo en el uso de determinados colores y en el contraste entre el homenajeado y los fondos neutros. Un magnífico ejemplo es el Retrato de Aureliano de Beruete, fechado en 1902. Considerada una de sus mejoras obras, el cuadro formó parte de varias exposiciones, incluyendo la de Londres de 1908 en la que Archer Milton Huntington mostró interés por adquirirla. La negativa del retratado imposibilitó la transacción, pero motivó un encargo fundamental en la vida de Sorolla, la serie Visión de España que Huntington le encomendó para decorar su institución.

La búsqueda de lo fugaz

El Retrato de Aureliano de Beruete muestra una serie de características frecuentes en la obra de Sorolla. Una de las más significativas es la cotidianidad, la búsqueda de lo fugaz a través de una pose que puede llegar a resultar algo incómoda para el retratado al presentarlo de perfil pero con el rostro girado hacia el pintor. Esta espontaneidad se puede ver en otros retratos del valenciano, como los de Benito Pérez Galdós (1894), Santiago Ramón y Cajal (1906) o Antonio Machado (1917), realizados a lo largo de veinte años pero que conservan esa impronta velazqueña que también se puede apreciar en el retrato de Pío Baroja (1914), con ecos del Inocencio X pintado por el maestro sevillano. En todos ellos hay una gama cromática reducida y de tonos oscuros que contrasta con la luminosidad que hizo famoso a Sorolla y que lo llevó a exponer en Berlín, París, Colonia, Nueva York o Boston.

Españoles ilustres

Por otra parte, el monumental ciclo Visión de España no fue el único encargo que Huntington le hizo a Sorolla. Su relación fue estrecha durante muchos años (el norteamericano fue su principal valedor en Estados Unidos). Así, en 1909 Huntington organizó una gran muestra del valenciano en la recién inaugurada sede de la Hispanic Society de Nueva York. La selección de piezas no pudo ser mayor, ya que se llegaron a exponer 350 obras que fueron contempladas por 160.000 visitantes, todo un éxito para un pintor español en Estados Unidos. Huntington compró varias obras de Sorolla, que entraron a formar parte de la colección de la que Blasco Ibáñez llegó a decir: «Si un cataclismo hiciese desaparecer nuestra península, seguiría existiendo España en América gracias al noble y generoso españolismo de este gran americano».

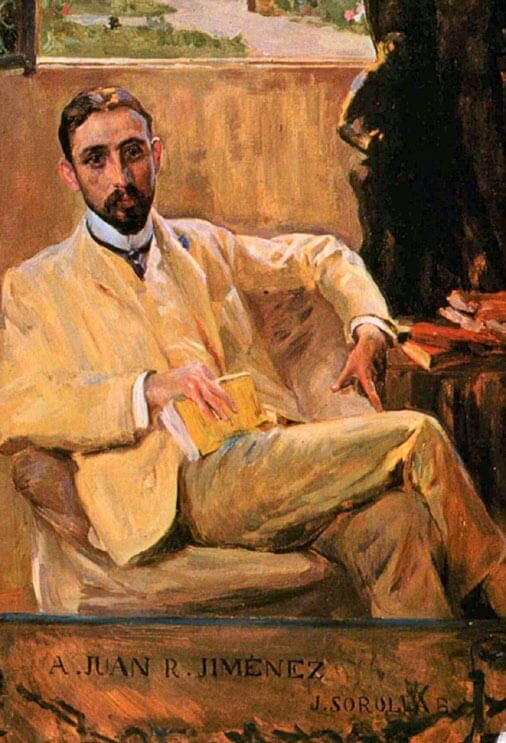

El segundo gran encargo fue la galería de retratos de españoles ilustres que actualmente decora la sala de lectura de la formidable biblioteca de la Hispanic Society.

En 1916, Huntington encomendó al literato Juan Ramón Jiménez la tarea de elegir qué grandes personalidades españolas de la época debían ser retratadas. El trabajo recayó en gran medida en Sorolla, pero también participó otro de los grandes artistas españoles del momento, Ignacio Zuloaga, que ejecutó el retrato de Miguel de Unamuno además de su propio autorretrato. La lista de retratados por Sorolla es amplia; a los ya citados Pío Baroja y Antonio Machado se suman, entre otros, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente, Azorín o Emilia Pardo Bazán.

La gama cromática empleada en la mayoría de estos retratos es muy reducida y recurre a fondos neutros para enmarcar al homenajeado. Esa austeridad, que entronca con la tradición retratística barroca española, se rompe por completo en algunos de los retratos, sobre todo en aquellos que no forman parte de la galería de españoles ilustres, como el dedicado a la Reina Victoria Eugenia, pintado en 1911 y en el que el dorado de la silla, el blanco rosáceo del vestido y el brillo de las joyas aportan gran luz.

Y luz es precisamente lo que desprenden otros retratos conservados en la Hispanic, como el de Raimundo de Madrazo (1906), el del escultor Mariano Benlliure (1917) o el magnífico Retrato de Louis Comfort Tiffany, en el que el artista aparece vestido de blanco con la paleta y el pincel en las manos, como si hubiera sido sorprendido en pleno trabajo al aire libre, rodeado por una colorida selección de flores que bien podrían hacer referencia a sus famosas lámparas y vidrieras.

Sobre todo en sus inicios, su pincelada suelta, su uso del color y de la luz del Mediterráneo no fueron bien acogidos por aquellos que abogaban por la austeridad de la España negra. Los dardos contra la pintura alegre y colorista del valenciano llegaron de personajes de la talla de Miguel de Unamuno, cuyo retrato, hoy conservado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, nunca fue culminado, tal vez como represalia por las palabras vertidas contra él en varios artículos. Y es que mientras que el valenciano se lamentaba de que en España los pintores se empeñasen en reflejar un país sumido en la tristeza, autores como Unamuno anteponían ese carácter recio, grave y profundamente católico.

El milagro de la luz

No obstante, los retratos de colores apagados y fondos más o menos neutros contrastan con la luminosidad y el brillante colorido presentes en los lienzos más íntimos de Sorolla, aquellos en los que aparece su familia, como los dedicados a su mujer Clotilde o a sus hijos. Paseo a orillas del mar (1909), conservado en el Museo Sorolla de Madrid, resume a la perfección el cambio que se produjo en la obra del valenciano con el nuevo siglo. Clotilde y la hija mayor del matrimonio pasean por la playa con sendos vestidos blancos cuyas faldas ondean al viento. La arena, el mar y las telas de los trajes se funden en un lienzo en el que Sorolla sacrifica en parte la composición en pos de su nueva obsesión, la luz. El cuadro fue pintado en un momento álgido de su carrera, tras el éxito cosechado en Estados Unidos, una época dulce en su vida que se refleja en el vitalismo de la escena.

La familia de cerca

Clotilde posó en varias ocasiones para su marido, que realizó decenas de dibujos, bocetos y pinturas en los que de nuevo cobra gran importancia la espontaneidad. Así, en Clotilde en traje de noche (1911), la retratada parece haber sido sorprendida cuando iba a levantarse de un sofá y aguarda paciente a que termine de tomar los apuntes necesarios para la realización del cuadro. Similar escena representa Clotilde sentada en un sofá, pintado un año antes, pero en el que la actitud varía por completo. Mientras que en el primer cuadro se nota cierta impaciencia en la pose e incluso en el rostro de la mujer, en el segundo parece haberse detenido el tiempo y Clotilde aguarda sin prisa alguna con una postura mucho más relajada. El colorido empleado en ambos cuadros acompaña dichas sensaciones, con una fuerte tonalidad rosa en el tresillo de Traje de noche que agita la escena, mientras que el blanco y los tonos amarillos mucho más suaves del otro lienzo transmiten calma y reposo.

Pintor del rey...

También resulta llamativo en ese sentido el Retrato del rey Alfonso XIII con el uniforme del Regimiento de Húsares de Pavía, de 1907, cuando el monarca contaba con veintiún años. El encargo de un retrato real tuvo que suponer toda una experiencia para Sorolla, que se vería de esta manera a la altura de los grandes maestros que tanto había visto y copiado en el Museo del Prado. Frente a los retratos que había pintado con anterioridad, Sorolla opta por la técnica que lo había lanzado a la fama tanto en España como en media Europa.

El rey posa en los jardines de La Granja de San Ildefonso, un entorno natural que le permite experimentar con el juego de luces y sombras que se cuelan entre las ramas de los árboles y que inciden en el rostro, las manos y el espectacular uniforme que porta el monarca, de tonos rojos y azules. Frente al boato propio de retratos reales previos, el pintor se permite ciertas licencias, como la pose del rey, en una actitud completamente relajada y distendida, con el pie izquierdo adelantado y la mano derecha apoyada en la cadera. Un nuevo tipo de retrato para una nueva monarquía que acababa de comenzar y que bien podría simbolizar esa España de la que recelaba Unamuno, un país que avanza sin mirar atrás y que intentaba alejarse de los fantasmas de 1898.

... y de sí mismo

Capítulo aparte merecen los autorretratos. Se ha conservado una quincena de ellos, y permiten indagar algo más en la personalidad del pintor. Uno de los más conocidos es el realizado en 1904 y conservado en el Museo Sorolla de Madrid. Se ha querido ver en él la influencia de Velázquez, sobre todo la de su obra cumbre, Las Meninas. Sorolla se retrata a sí mismo interpelando al espectador con una mirada profunda y enigmática, desafiante para algunos, pero que bien podría reflejar el cansancio de un artista que a sus cuarenta años lleva dos décadas luchando por ser valorado. En 1904, Sorolla ya había conseguido el éxito en España y las exposiciones se suceden en diferentes ciudades europeas, pero su mirada no es la de alguien que se acomoda a ello, sino que quiere ir todavía más lejos.

Esa mirada cansada e incluso melancólica también está presente en el retrato que realizó su compañero de estudio José Jiménez Aranda en 1901 y que forma parte de la colección del Museo Nacional del Prado. Quizás sea este uno de los retratos más conocidos del valenciano. En él, Jiménez Aranda representa a su «querido amigo» con los utensilios de pintor, la bata, los pinceles y la paleta, de la que se derraman los colores que le manchan la manga. El sevillano ha sabido captar la psicología del personaje, un rostro que vemos una y otra vez en los autorretratos que realiza el propio Sorolla y donde reconocemos ese cansancio que será una constante en su mirada.

De 1909 es otro autorretrato conservado en el Museo Sorolla, dedicado a su mujer Clotilde y en el que el pintor se plasma en pleno trabajo, con los pinceles en la mano, pero vestido elegantemente con un sombrero gris. Apenas han pasado diez años desde que lo retratase Jiménez Aranda, las canas han tomado su barba y las arrugas empiezan a hacer mella en su rostro, pero la mirada es la misma, cargada de intensidad a pesar de haber sido construida con fuertes pinceladas en las que de nuevo la luz juega un papel importante.

En 1920, mientras pintaba el Retrato de Mabel Rick, esposa del escritor Ramón Pérez de Ayala, Sorolla sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mitad izquierda del cuerpo. Fue el final de una larga carrera en la que este género tuvo un gran peso. La agilidad de trazo que Sorolla fue adquiriendo durante décadas de trabajo le permitió captar, con unas rápidas pinceladas, la psicología de los personajes a los que inmortalizaba en sus cuadros; un testimonio de la relación entre el artista y sus modelos, muchos de ellos queridos amigos.