De extracción humilde o de alta cuna, militares de carrera o sobrevenidos por las circunstancias bélicas, todos protagonizaron hechos de armas trascendentales en el desarrollo de la contienda. Sus figuras simbolizan las dos Españas y los dos Ejércitos que se enfrentaron en la Guerra Civil.

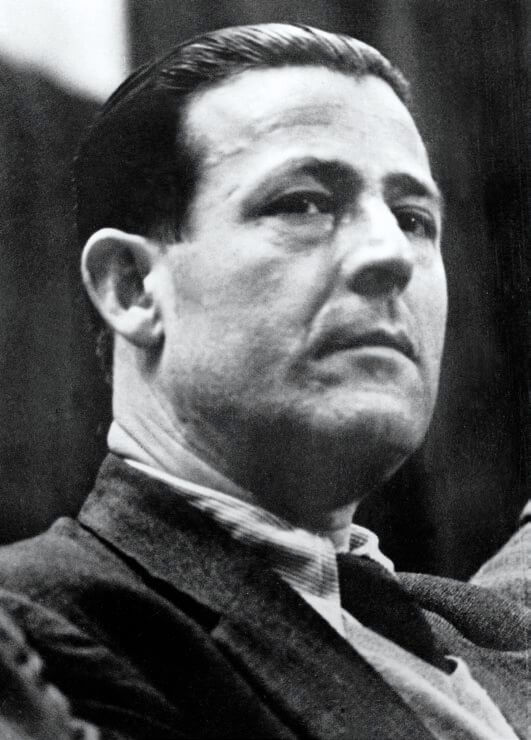

1. VICENTE ROJO, la némesis de Franco

Fue la peor pesadilla de Franco en el campo de batalla, su némesis, el único hombre capaz de hacerle morder el polvo y el último bastión de la causa republicana, a la que entregó todo su oficio y empeño hasta el último aliento, o casi. Nacido en Fuente de la Higuera, provincia de Valencia, en 1894, en una familia sin demasiados recursos económicos, Vicente Rojo estaba predestinado a la vida castrense.

Una brillante trayectoria

Hijo de un militar fallecido, ingresó en el Colegio de Huérfanos de Oficiales tras la muerte de su madre y luego, con 17 años, en la Academia de Infantería de Toledo, donde se graduó brillantemente como el número dos en una promoción de casi cuatrocientos alumnos. Inmediatamente puso rumbo a su primer destino: el norte de África. Veló sus primeras armas en la guerra colonial en Marruecos, sirviendo a las órdenes del teniente coronel Sanjurjo durante un año, aunque con escaso entusiasmo, ya receloso entonces de la atmósfera allí surgida alrededor de los africanistas, una cúpula militar con la que no se sentía en absoluto en sintonía.

Después de un breve paso por Cataluña, Rojo, más interesado entonces en la formación que en la acción propiamente dicha, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en calidad de profesor. Tras diez años ejerciendo la docencia, decidió trasladarse a Madrid y se inscribió en la Escuela Superior de Guerra para realizar el curso de Estado Mayor; esta vez se graduó como el primero de su promoción, acumulando méritos y prestigio en medio de un ambiente enrarecido y de confrontación máxima en el seno del Ejército –y no sólo allí– que auguraba lo que estaba por venir.

Artífice de la resistencia de Madrid

Con el estallido de la sublevación del 36, y desde el cargo de comandante, Rojo no dudó en permanecer leal al Gobierno de la República, aunque en los primeros compases de la guerra se mantuvo prudentemente en retaguardia. Tras lidiar con el asedio y batalla en torno al Alcázar de Toledo, fue ascendido a teniente coronel y nombrado Jefe del Estado Mayor. Pero el momento de la verdad llegó a finales de 1936, cuando recibió el encargo del general José Miaja de hacerse cargo de la defensa de Madrid, que algunos de sus colegas daban como una causa perdida.

Rojo no sólo logró contener el ataque de las tropas franquistas, sino que además recuperó la iniciativa exhibiendo su genio militar y recobrando el terreno perdido. La batalla de Guadalajara sería decisiva para garantizar la defensa de la capital y afianzar el prestigio del que ya, a estas alturas, era el hombre fuerte del Ejército republicano y la peor pesadilla de Franco. Rojo ofreció una fiera resistencia en la batalla de Brunete, que concluyó en tablas, y sobre todo en Teruel, donde cosechó el 7 de enero de 1938 su más brillante y memorable victoria, logrando con ella una demora crucial en el avance de los sublevados hacia Madrid. Pero a esas alturas la suerte estaba echada. Completamente desabastecidos y enfrentados a un Ejército, el franquista, alimentado constantemente por el apoyo alemán e italiano, los republicanos plantearon su última e infructuosa defensa a la desesperada en la batalla del Ebro. Tras la rendición, Rojo huyó a Francia y luego se exilió en Argentina y Bolivia. En 1957 regresó a España, donde fue juzgado por rebelión, condenado e indultado antes de su muerte, el 15 de junio de 1966.

2. JUAN MODESTO, el líder icónico

Juan Modesto es una de las figuras clave de la Guerra Civil española y al mismo tiempo un icono, por lo que su legado, vida y milagros se confunden frecuentemente con la leyenda. “Recibe mi alabanza, coronel, viejo amigo”, le cantaba su paisano Rafael Alberti en uno de los versos del poema que le dedicara desde las páginas de la revista Hora de España.

Héroe para unos, villano para otros, Juan Guilloto León, conocido como Juan Modesto, nació el 24 de septiembre de 1906 en el Puerto de Santa María en el seno de una familia humilde y proletaria, lo que contribuyó a alimentar el mito del paladín de la causa republicana surgido de entre las filas del pueblo, de los desposeídos. Hijo de un obrero y una costurera, desempeñó múltiples oficios antes de iniciar la carrera militar en su Cádiz natal integrado en el Cuarto Grupo de Regulares, en el que se labró una reputación de cabo insubordinado y conflictivo. A causa de ello, estuvo preso en el norte de África durante un tiempo; allí, poco a poco, fue desarrollando una inquieta conciencia política que comenzó a cobrar cuerpo a su regreso a España. Fue entonces cuando se interesó por el movimiento sindical, mientras trabajaba en una fábrica, y en 1930 se hizo miembro del Partido Comunista.

En 1933 el Partido decidió enviarlo a Moscú, donde realizó un curso de teoría marxista y estableció un vínculo muy estrecho con un país en el que siempre se sentiría como en casa. Fue ascendiendo en la jerarquía del PCE hasta que estalló la Guerra Civil, momento en el cual dio un paso al frente como hombre de acción al liderar la resistencia en Madrid, proporcionando armas y movilizando a la población civil y participando activamente en el exitoso asalto al Cuartel de la Montaña. Modesto se hizo un nombre combatiendo en las filas del legendario Batallón Thälman de las Brigadas Internacionales, especialmente en la sierra de Madrid y, posteriormente, en la defensa de la capital frente al asedio del Ejército franquista. Su leyenda no hizo sino crecer durante esos meses y, en octubre de 1936, fue nombrado comandante del Quinto Regimiento, que lideró brillantemente y al frente del cual intervino en la mayoría de batallas decisivas del conflicto: Madrid, Guadalajara, Brunete y Teruel, donde él y sus hombres se revelaron uno de los factores clave para la victoria republicana.

La leyenda del general miliciano

En agosto de 1938 fue nombrado coronel del Regimiento y, posteriormente, general del Ejército Central, convirtiéndose así en el único miliciano que alcanzó tan alta jerarquía en el Ejército republicano durante la guerra. En la batalla del Ebro terminaría de forjarse su leyenda: planeó la ofensiva republicana y la posterior retirada, liderando a los suyos con un entusiasmo y valor encomiable, aunque el esfuerzo fue finalmente inútil. Con todo perdido, Modesto abandonó España rumbo a Moscú, donde residió algún tiempo y completó su formación militar, dispuesto a no cejar en el empeño en la lucha contra el fascismo. Fue asesor del Ejército Rojo durante la II Guerra Mundial aunque no pudo combatir, como le habría gustado, por la expresa prohibición de Stalin de contar con los oficiales exiliados españoles. Vivió sus últimos días en Checoslovaquia, donde participó activamente en la Primavera de Praga y se mostró en contra del Pacto de Varsovia hasta el final. Fumador impenitente, falleció a causa de un cáncer de pulmón el 19 de abril de 1969.

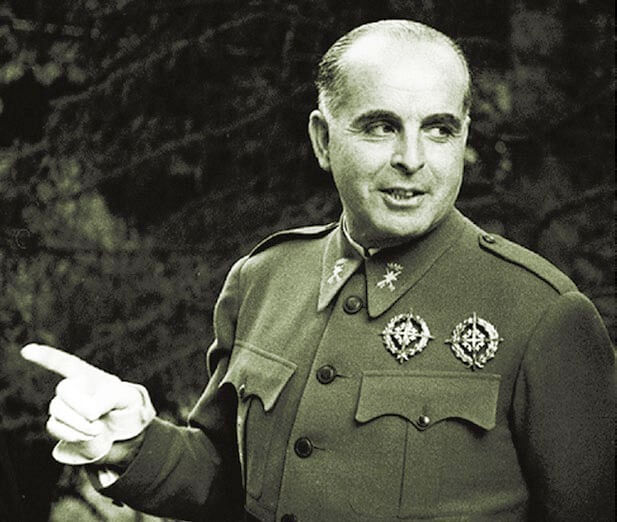

3. JUAN YAGÜE, astuto e implacable

Fue uno de los actores principales del bando nacional, un militar astuto, un represor implacable y un lugarteniente con ideas propias, lo que, a la larga, acabó enfrentándolo inevitablemente al Caudillo. Nacido en San Leonardo, provincia de Soria, en 1891, inició su formación militar en la Academia de Infantería de Toledo con apenas 16 años.

El “Carnicero de Badajoz”

En 1914 ingresó en el Regimiento de Infantería de Saboya Nº 6 afincado en Tetuán y, posteriormente, se labró una reputación combatiendo en la guerra de Marruecos, en la cual se alineó con el núcleo duro de los africanistas y se codeó por vez primera con Franco. Afiliado a Falange Española, acumuló “méritos” reprimiendo con mano de hierro una revuelta de mineros y obreros en Asturias, lo que le granjeó fama de duro e intransigente, dos facetas que iba a poder exhibir en toda su crudeza a partir de la sublevación del 36. Yagüe participó activamente en ella desde la plaza a él asignada, Ceuta, colaborando de manera decisiva en el éxito del golpe en el norte de África.

Se trasladó definitivamente a la Península en el mes de agosto, al frente del Ejército de África, y puso rumbo a Madrid causando estragos en su camino; muy especialmente en Extremadura, donde dejó un reguero escalofriante de muertos y refugiados. Yagüe imprimió su huella muy especialmente en la batalla de Badajoz, en la que, tras una trabajosa victoria, ordenó la ejecución de entre dos y cuatro mil civiles, ganándose así por derecho propio el sobrenombre de “Carnicero de Badajoz”. Imparable y sin hacer prisioneros, continuó su avance hacia la capital, aunque nunca llegaría a destino, ya que Franco decidió relevarle del puesto en favor del general José Enrique Varela.

Yagüe siguió coleccionando victorias de prestigio en los meses sucesivos en el frente aragonés, donde no pudo evitar la caída de Teruel pero se rehízo brillantemente en la batalla de Alfambra. Poco a poco, el Cuerpo de Ejército Marroquí se hizo dueño y señor del frente aragonés, y fue en la gestión del avance de las tropas del bando sublevado donde surgieron las primeras fricciones entre Yagüe y Franco. El primero quería avanzar sobre Cataluña, pero el Caudillo decidió marchar hacia Valencia y el desencuentro se saldó con una suspensión temporal del mando.

Pero pronto Yagüe se haría perdonar cuando, a mediados de noviembre, inclinó definitivamente la balanza a favor del bando franquista en la batalla del Ebro, demostrando nuevamente ser un “seguro de vida” para la causa. Concluida la guerra, Franco le agradecería los servicios prestados nombrándolo ministro del Aire. Yagüe, que había pasado unos meses en Alemania, estaba decidido a modernizar la aviación militar española a imagen y semejanza de la Luftwaffe, con la firme determinación de posicionar a España al lado de las fuerzas del Eje de cara a la guerra global que estaba a punto de desencadenarse.

De franquista a conspirador

Cada vez más crítico con el Caudillo y su obsesión con la represión y el ajuste de cuentas, fue destituido en junio de 1940, aunque poco después sería parcialmente rehabilitado: ocupó el puesto de comandante de Melilla y, luego, el de capitán general de la VI Región Militar. La herida, con todo, no se había cerrado, y Yagüe participó de manera más o menos explícita en algunas intentonas frustradas de desplazar a Franco y apostar por una restauración monárquica. Falleció en Burgos el 21 de octubre de 1952.

4. BUENAVENTURA DURRUTI, el anarquista controvertido

Rebelde, héroe romántico y campeón de los desheredados para unos, asesino sanguinario y terrorista para otros, José Buenaventura Durruti no dejó indiferentes a sus contemporáneos ni consiente análisis históricos lineales. Nacido en el verano de 1896 en León, criado en el seno de una familia humilde que había de conformarse con la supervivencia, desempeñó multitud de oficios para contribuir a la precaria economía doméstica. Se ganó la vida como mecánico o como lavadero de las minas de Matallana de Torío, en su León natal, y siguió los pasos de su progenitor aproximándose al mundo sindical a mediados de la segunda década del siglo XX. Afiliado a la UGT, tuvo una destacada participación en la huelga general de 1917 y fue evolucionando más y más hacia posiciones radicales y revolucionarias, en sintonía con la Confederación Nacional de Trabajadores. Finalmente, fue expulsado del sindicato socialista y acabó afiliándose a la CNT, demostrando en el sindicato anarquista un ímpetu extraordinario en defensa de los derechos de los trabajadores.

Cárcel, terrorismo, exilio y regreso

Tanto es así, que acabó detenido y entre rejas por su participación en diversas revueltas y acciones, pero no tardó mucho tiempo en encontrar el modo de escapar. Puso entonces rumbo a Guipúzcoa, donde se sumó a las filas del grupo anarquista Los Justicieros, que por entonces planeaba atentar contra la vida de Alfonso XIII. De este colectivo surgió la semilla de la organización Crisol, también conocida como Los Solidarios, con la que llevó a cabo diversas acciones, como el atraco al Banco de España o el asesinato del cardenal Juan Soldevila. Con semejante hoja de servicios, a Durruti no le quedó otra que exiliarse en Latinoamérica, donde permaneció hasta su regreso a España en 1931 con el firme propósito de ingresar en la Federación Anarquista Ibérica. Fue uno de los puntales de la Revolución de Julio resultante de la sublevación de los africanistas, y participó muy activamente en la defensa de Barcelona.

Un hombre de acción

Así, una vez fracasado el alzamiento en la Ciudad Condal, Durruti fue uno de los principales impulsores del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que se convirtió en el verdadero poder ejecutivo en la región. Pero era un hombre de acción y no un político y, hastiado por las continuas disputas internas, decidió partir rumbo a Zaragoza al frente de una columna armada, la legendaria Columna Durruti, para intentar arrebatar la ciudad al bando nacional. Mal pertrechados, los hombres de Durruti nunca pudieron tomar Zaragoza, pero sí se hicieron con el control de numerosas poblaciones cercanas en las que expropiaron las tierras a los propietarios para su colectivización, suprimieron la propiedad privada y ensayaron un modelo de comunismo libertario de corto recorrido. En noviembre del 36 decidió dirigirse a Madrid para colaborar en la defensa de la capital con sus leales milicianos (entre dos mil quinientos y cuatro mil, según las fuentes). A las 13 horas del día 19, en el calor de la batalla de la Ciudad Universitaria, una bala se interpuso en su camino, impactando en su pecho y provocándole la muerte, tras más de doce horas de agonía en el hospital de campaña de las milicias ubicado en el Hotel Ritz.

5. ALFREDO KINDELÁN, adelantado a su época

Pionero de la aviación en España, el legado de Alfredo Kindelán, un visionario y un hombre adelantado a su tiempo, está inevitablemente comprometido por su pasado franquista y por el papel vital que desempeñó en la sublevación y, posteriormente, en la Guerra Civil, en defensa de la causa del bando nacional. Nacido en Cuba en 1879, miembro de una familia de militares con raíces irlandesas, Kindelán siguió con entusiasmo los pasos de sus mayores. Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara con apenas 14 años y en 1901 ya había obtenido el título de piloto de globo aerostático del Servicio de Aerostación Militar. Kindelán fue, en efecto, el primer piloto español de dirigibles y participó entre 1905 y 1908 con el ingeniero Leonardo Torres Quevedo en el diseño y construcción del prototipo de dirigible semirrígido, precursor del legendario Zeppelin alemán.

Un as del aire de ideales monárquicos

Poco tiempo después, en colaboración con el coronel Pedro Vives Vich, introduciría en España los primeros aeroplanos desde Francia; a continuación, fundó la primera escuela de pilotos militares en el Aeródromo de Cuatro Vientos, dirigida por el propio Kindelán, que fue su primer graduado en 1911. Su pericia en el aire quedó patente durante la guerra de África, en la que dirigió, en calidad de Jefe de las Fuerzas Aéreas, la primera escuadrilla de aeroplanos en combate, protagonizando el primer bombardeo (las bombas debían aún arrojarse manualmente) aéreo de la aviación mundial y liderando desde el aire el desembarco de Alhucemas en 1925. Un año después fue nombrado Director General de Aeronáutica por Primo de Rivera, cuya dictadura apoyó incondicionalmente. Un apoyo que, sumado a sus profundas convicciones monárquicas, le costó el exilio en Italia y, posteriormente, en Francia en el momento en que se proclamó la República. Tras unos años fuera, regresó a España en 1934 para participar en la gestación de la sublevación de 1936. Estallada la Guerra Civil, Kindelán fue nombrado por Franco Jefe del Aire, haciéndose cargo de todas las unidades de aviación del bando sublevado. Pero su apoyo al Caudillo no era incondicional: no dudó en cuestionar algunas de sus decisiones estratégicas. Por otro lado, defendía la necesidad de restaurar la monarquía cuanto antes, lo que chocaba frontalmente con la voluntad de Franco.

Enfrentado a Franco

Defendió además la conveniencia de alinearse con el bando aliado, y no con el Eje, durante la II Guerra Mundial, hasta el punto de que en noviembre de 1942 amenazó a Franco con liderar un golpe, apoyado por numerosos oficiales, en caso de que España entrara en la guerra con Alemania. Tres años después, perdió su cargo en la Academia Militar. Comprometido en la restauración del trono en la persona de Juan de Borbón y tras promover la firma del Manifiesto de Lausana –que exigía la dimisión de Franco en favor del Conde de Barcelona de manera inmediata–, el Caudillo ordenó su detención, aunque finalmente moderó el castigo exiliando al díscolo aviador en Canarias. Tras recibir la Medalla Aérea y el título de marqués, falleció en Madrid el 5 de abril de 1962.

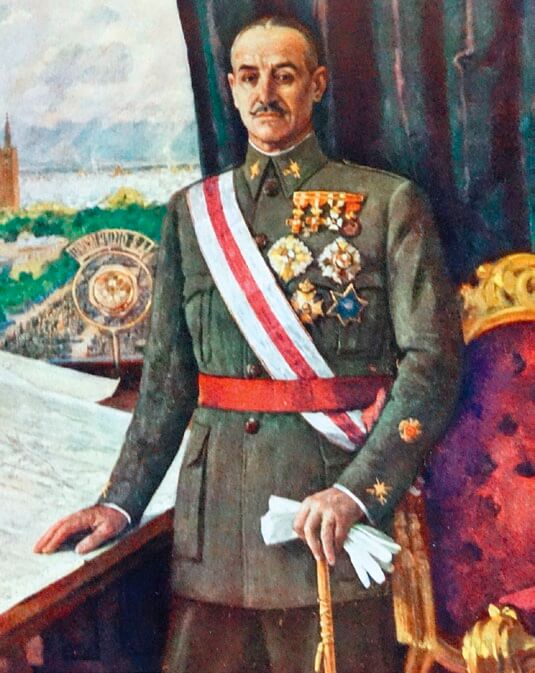

6. JOSÉ ENRIQUE VARELA, el franquista monárquico

Hasta cuarenta medallas llegaron a colgar del pecho del general Varela, uno de los grandes artífices del éxito franquista en la Guerra Civil y de la consolidación del régimen en los primeros años de posguerra y, naturalmente, uno de los hombres más condecorados del bando nacional. Oriundo de San Fernando, Cádiz, donde nació en 1891, José Enrique Varela era hijo de un sargento de Infantería de Marina del Primer Regimiento, cuerpo en el que el joven ingresó con 18 años recién cumplidos, iniciando así su meteórica escalada en la jerarquía militar. Tres años después ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde se licenció como alférez, rango con el que acudiría al frente por vez primera en Marruecos al tomar parte en la guerra de África, en la que consiguió en dos ocasiones la Cruz Laureada de San Fernando. Poco a poco ascendió en el escalafón en los años sucesivos, y en el momento de proclamación de la República se encontraba al mando del Regimiento de Infantería nº 67 en Cádiz, en una posición delicada habida cuenta de sus tendencias monárquicas carlistas y su apoyo a la coronación de Alfonso Carlos de Borbón.

Golpista reincidente

Dos años después fue encarcelado en el castillo gaditano de Santa Catalina por su participación en el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo, pero sólo permaneció unos meses entre rejas. De hecho, en 1935 fue ascendido a general de brigada, a la vez que maquinaba en la sombra para derribar al Gobierno republicano. En una reunión secreta en Madrid con Joaquín Fanjul y Manuel Goded, Varela planeó un golpe de Estado que aún no contaba con el apoyo de Franco y, por tanto, quedó abortado a las primeras de cambio. El plan, no obstante, fue descubierto por la policía y Varela volvió a prisión en el castillo de Santa Catalina. Iniciada la sublevación, fue liberado para jugar un papel decisivo en el empeño por controlar el Estrecho, en las campañas de Andalucía y en la marcha fallida sobre la capital, en cuya toma fracasó y cayó herido el día de Nochebuena, en la carretera de La Coruña.

Tras los fracasos en Madrid y el Jarama, Franco decidió ponerlo al frente del Cuerpo de Ejército de Castilla, con el que asumió un papel determinante en la batalla de Brunete y luego en la campaña aragonesa. Acabada la guerra, Franco lo recompensó otorgándole el cargo de ministro del Ejército, posición desde la que procedió a purgar la institución de todo elemento republicano aún en sus filas. Pero a la vez había una feroz lucha política en curso que lo enfrentaría a otro de los hombres fuertes del régimen, Serrano Suñer.

Carlistas contra falangistas

Varela era un carlista convencido y recelaba del poder que dentro del régimen tenían los falangistas. Así, se dio una cruenta batalla entre quienes, como Varela, abogaban por una restauración inmediata del régimen monárquico y quienes, como Serrano Suñer, defendían la creación de un nuevo Estado alrededor de la figura del Caudillo. Finalmente Franco optó por el camino de en medio, destituyendo a ambos y reciclando a Varela como Alto Comisario de España en Marruecos, un regreso postrero a sus raíces. Y aunque su defensa de la restauración monárquica seguiría siendo encarnizada, poco a poco Varela abandonó la primera línea de la escena político-militar. Falleció el 24 de marzo de 1951 en Tánger, a causa de una leucemia.

7. MANUEL TAGÜEÑA, el comunista improbable

Manuel Tagüeña fue uno de los militares más capaces del bando republicano y, por sus orígenes burgueses, un comunista aparentemente improbable. Natural de la capital de España, donde vino al mundo en 1913, Tagüeña era hijo de un topógrafo y una maestra; así pues, de familia acomodada y sin inquietudes políticas declaradas. Al parecer, fue la influencia de su abuelo republicano el factor que desencadenó el nacimiento de sus veleidades políticas. A pesar de flirtear con el carlismo en su adolescencia, se inscribió en la FUE (Fundación Universitaria Escolar), abiertamente opuesta al régimen de Primo de Rivera y en la que coincidió por vez primera con militantes de la izquierda, que despertaron en él una creciente sensibilidad social. Pero sería en 1930 cuando diese definitivamente un decidido paso al frente participando en la conspiración republicana desde Madrid; se libró por poco de la cárcel. Su interés por la Revolución Soviética y por el ideario comunista lo aproximaron cada vez más a la militancia directa en el Partido a través de las Juventudes Comunistas, decantándose desde el principio por la lucha armada en calidad de miembro de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, a la vez que colaboraba en la redacción del periódico Juventud Roja.

Tras realizar el servicio militar en el Regimiento de Zapadores nº 1 del Cuartel de la Montaña, afrontó una sonada decepción al no superar el examen de alférez, no por deméritos propios sino por su ya bien conocida militancia comunista. Al estallar la Guerra Civil, ocupó el grado de capitán del Batallón Octubre nº 11, desplegado en Guadarrama, en la sierra de Madrid, que pasaría a liderar tras la muerte del comandante Fernando de la Rosa. Fue el preludio de un nuevo ascenso que lo llevó a ponerse al frente de la 3ª División de El Escorial pese a las protestas, sin éxito, del mismísimo Indalecio Prieto, que recelaba de su excesiva juventud (sólo 24 años).

Cinco etapas de un largo exilio

Demostró ser uno de los grandes estrategas de la contienda en Teruel, en la primavera de 1936, ascendiendo así a teniente coronel antes de hacerse cargo de tres divisiones encuadradas en el 15º Cuerpo del Ejército del Ebro. Tras la derrota republicana se exilió en Toulouse, y desde allí marchó a la URSS, donde ingresó en la Academia Frunze como otros muchos ilustres veteranos del bando perdedor. Fue Mayor en el Ejército Rojo, si bien no llegó a tomar parte en la II Guerra Mundial y, decepcionado con las políticas de Stalin, decidió instalarse en Yugoslavia como asesor militar de Tito. Tagüeña temía caer en manos de agentes soviéticos, una vez certificada la ruptura entre Stalin y Tito, y fue entonces cuando decidió abandonar definitivamente la carrera militar para mudarse a Checoslovaquia, donde se ganaría la vida como profesor en la Universidad de Masaryk. México fue la última parada de su largo exilio y, tras un breve viaje de regreso a España para visitar a su madre enferma, falleció en la capital del país azteca el 1 de junio de 1971, apenas concluida la redacción de sus memorias.

8. JOSÉ MIAJA, estratega eficaz

Uno de los cerebros detrás de la estrategia militar republicana, José Miaja, nacido en el seno de una familia humilde el 20 de abril de 1878, comenzó sus estudios –como la práctica totalidad de los protagonistas en los campos de batalla de la Guerra Civil– en la Academia de Infantería de Toledo, espoleado por los consejos de un buen amigo de la familia: el comandante Francisco Guerra. Prestó servicio durante un tiempo en su Asturias natal antes de marcharse como voluntario a Marruecos a la edad de 22 años, donde se labró una brillante hoja de servicios, ganándose el grado de comandante de infantería en virtud de los méritos acumulados. Siguió su imparable ascenso, en los años sucesivos, haciéndose con el mando de la 1ª Brigada de Infantería de la I División Orgánica acuartelada en la capital. Militante de la derechista Unión Militar Española, Miaja no tenía un perfil político definido; si bien era un hombre de convicciones conservadoras, estaba lejos de las posturas rupturistas de algunos de sus camaradas.

Un conservador leal

Así, tras sustituir fugazmente al general Carlos Masquelet al frente del Ministerio de Guerra, por orden de Manuel Azaña, al estallar la sublevación en julio de 1936 Miaja permaneció leal al Gobierno republicano y al frente de la 1ª Brigada en Madrid, pese a la indecisión de los confusos primeros momentos. Nombrado Jefe de Operaciones del Sur, sufrió una sonada derrota en Córdoba, lo que dio lugar a múltiples dudas y sospechas con respecto a su compromiso real con la causa: una constante a lo largo de los años de conflicto en los que, en varias ocasiones, se puso en duda la lealtad de Miaja al Gobierno. No obstante, se reivindicó por todo lo alto al mando de la Primera División Orgánica, como presidente de la Junta de Defensa de Madrid, en la numantina resistencia de la capital frente al asedio de los sublevados. Gracias a la guía de Miaja y Rojo, las huestes republicanas contuvieron el avance del enemigo pese a algún revés, como el de la Ciudad Universitaria; y gracias a ello la popularidad del primero se disparó, espoleado por la propaganda comunista.

Dudas y certezas

Para algunos el gran héroe de Madrid fue Miaja; para otros, el verdadero artífice de la victoria fue Rojo. De cualquier manera, Miaja se ganó el reconocimiento de la gente y de sus camaradas y, gracias a ello, se hizo con la comandancia del Ejército del Centro, desde la que dirigió las operaciones en el Jarama o Brunete. Sin embargo, a partir de entonces, y a medida que la causa republicana se hacía más y más desesperada, las lealtades de Miaja volvieron a ser puestas en cuestión continuamente. La lentitud en la toma de decisiones, que parecía orientada a no comprometer su posición en caso de que ganaran los sublevados, y su silencio o pasividad ante varios complots militares contra el Gobierno le granjearon numerosas críticas. A pesar de todas las dudas, Miaja volvió a dar un paso al frente en febrero de 1939, en una reunión en el Aeródromo de Los Llanos con el presidente Negrín y destacados generales republicanos. La situación era desesperada, pero Miaja defendió combatir hasta la última sangre. Más tarde apoyó el golpe de Casado y se puso al frente del Consejo Nacional de Defensa, en la esperanza de lograr una salida negociada frente a la victoria franquista. Fue en vano: Franco no tenía la menor intención de llegar a acuerdos y a Miaja no le quedó más alternativa que el exilio en Francia y México, en cuya capital falleció el 14 de enero de 1958.

9. GONZALO QUEIPO DE LLANO, golpista vocacional

Pocos personajes pueden rivalizar con Franco en carisma y protagonismo durante la Guerra Civil y los años inmediatamente anteriores y posteriores. Uno de ellos, sin duda, es Gonzalo Queipo de Llano. Nacido en Tordesillas en el invierno de 1875, hijo de un juez y criado entre incontables estrecheces, Queipo soñaba desde crío con una exitosa carrera en el ámbito militar, pero sus padres tenían otros planes. Internado en un seminario, el joven Gonzalo se rebeló contra el porvenir que su familia quería para él fugándose a Ferrol. Allí, con ayuda de una tía, inició su carrera en el Ejército desde la modesta posición de voluntario de corneta. Poco después ascendió a artillero segundo y, finalmente, hizo realidad su sueño en 1896 ingresando en la Academia de Caballería de Valladolid, con el grado de segundo teniente. Ese mismo año asistió en primera persona al derrumbe del imperio español en Cuba, donde se labró una reputación de oficial inmune al miedo.

El "Virrey" de Sevilla

Tras brillar en la guerra de Marruecos, Queipo comenzó a adquirir un perfil más político (apoyó incondicionalmente la dictadura de Primo de Rivera) y una bien merecida fama de conspirador y golpista. En 1930 lideró un fallido intento de golpe antimonárquico tomando el aeródromo de Cuatro Vientos; tras una breve etapa en el exilio, regresó a España tras la proclamación de la II República y se hizo cargo de la Capitanía General de Madrid, pero nunca se encontró cómodo en el nuevo régimen. Sus recelos atrajeron la desconfianza de Niceto Alcalá Zamora, que no dudó en cesarlo y prescindir de sus servicios: un agravio que fue la mecha que encendió nuevamente la vocación golpista de Queipo, que participaría en la sublevación de julio del 36 al frente de la 7ª División, acuartelada en Valladolid. Pero fue en Sevilla donde forjó su “leyenda”. Tras lograr su completa rendición con una campaña de represión despiadada, se hizo con el control total de la ciudad del Guadalquivir, creando una suerte de satrapía cuasi independiente en la que ejercía un poder incontestado. Era inevitable que Franco reaccionase ante el exceso de protagonismo del “virrey” del sur. La mutua antipatía venía de los años de la guerra de Marruecos, donde habían surgido fricciones.

Recelo mutuo

De hecho, Queipo mostró su oposición abiertamente al nombramiento de Franco como jefe de Estado y mantuvo una posición de abierta rebeldía y celosa independencia desde su fortín del sur, al margen de los planes y órdenes de Franco. Queipo decía que “Sevilla es la clave en la salvación de España” y no aceptó las injerencias del Caudillo, constituyendo en la práctica un Estado paralelo que acabó por convertirse en un quebradero de cabeza para el líder nacional. Finalmente, Franco decidió zafarse del problema de una vez por todas cesando a Queipo y privándole de la Capitanía General de Sevilla, tras lo que lo envió a Italia sin otro propósito que quitárselo de encima. Alejado del primer plano, recibió la Laureada de San Fernando, otorgada en persona por el propio Franco, y el título de marqués en 1950. Un año después falleció en el Cortijo de Gambogaz.

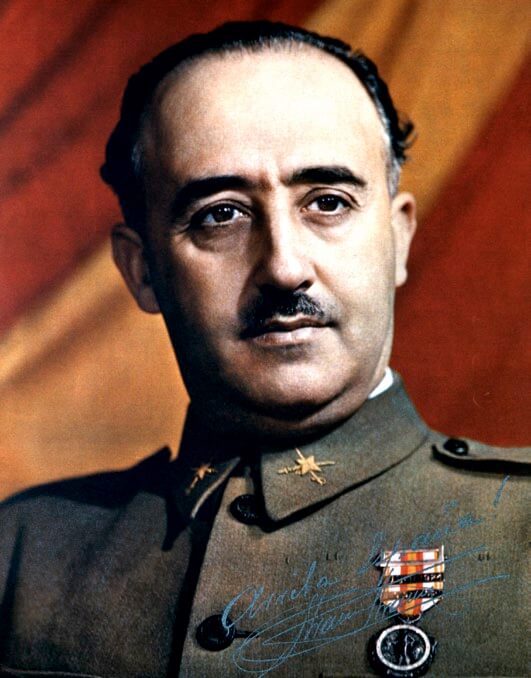

10. FRANCISCO FRANCO, ambición y cálculo

Su perfil no es, en absoluto, el de un hombre predestinado al protagonismo histórico: más bien, el de un oportunista con ambiciones desmesuradas que supo estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Nacido en Ferrol el 4 de diciembre de 1892, Francisco Franco heredó de su padre y abuelo la vocación militar y en 1907 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, graduándose como teniente. Fue en la guerra de Marruecos donde dio un paso al frente y comenzó a hacerse un nombre, ganándose una reputación de oficial inflexible y extraordinariamente exigente con sus hombres que lo llevó a ascender a toda velocidad en el escalafón: en 1917 ya era comandante. Nueve años después, con 33 años, era el general de brigada más joven de toda Europa y uno de los oficiales más influyentes de entre los llamados africanistas, y pronto se convertiría, además, en Director General de la Academia General Militar de Zaragoza.

Pero su suerte comenzó a declinar con la instauración de la II República, cuando Manuel Azaña, muy hostil hacia los generales africanistas, decretó el cierre de la Academia y selló así la suerte de un Franco enormemente contrariado. Su negativa, no obstante, a participar en el golpe de Sanjurjo, que creía destinado al fracaso, le hizo ganar puntos de cara al Gobierno, que le brindó una nueva oportunidad destinándolo a Baleares, un “favor” que Franco, pese a todo, no vio con buenos ojos.

Resentimiento y mucha suerte

El Gobierno seguiría desconfiando más y más, y en 1936 fue “degradado” nuevamente con un nuevo destino en Canarias, lo que definitivamente agotó la paciencia del ambicioso Franco, que decidió alinearse, ya sin reservas, con la derecha que tramaba la caída del régimen. El resentido oficial logró trasladarse a Marruecos a bordo del avión Dragón Rapide, tomando el mando del Ejército de África el 19 de julio. En ese momento Franco seguía siendo una figura secundaria en el contexto del alzamiento; Sanjurjo y Mola eran los oficiales de referencia de los rebeldes. Pero la muerte del primero y la caída de varios de sus camaradas más influyentes en alzamientos regionales le dejaron el camino libre.

De caudillo a dictador

A finales de septiembre, los sublevados lo eligieron Generalísimo de las fuerzas militares y jefe del Gobierno. El 30 de enero de 1938 constituyó su primer gobierno, y sólo un año después la victoria en la guerra era suya. Guerra que había librado con un doble propósito: aplastar al enemigo y legitimar su poder personal. Tras treinta y seis años de dictadura, el régimen capituló. Ya antes, en 1973, Franco renunció a la presidencia del Gobierno en favor de Carrero Blanco, tras reinstaurar la monarquía con Juan Carlos I como heredero del trono. El 20 de noviembre de 1975, tras una grave enfermedad, el dictador falleció en el Palacio de El Pardo.