Los Reyes Católicos rompieron en 1498 el monopolio concedido a Colón para acometer expediciones de descubrimiento y permitieron que cualquier súbdito de la corona pudiera explorar las tierras del Nuevo Mundo, previa concesión de una licencia otorgada por el reino de Castilla –que lo reconocía como adelantado, gobernador o capitán general, dependiendo del territorio a conquistar– y siempre que corriera con los gastos (el interesado debía reunir el dinero para la compra de los buques, el equipo para el viaje y la impedimenta militar y reclutar a los hombres) y entregase parte de los beneficios a la corona.

Así, desde principios del siglo XVI abundaron en el Nuevo Continente las expediciones militares cuyo tamaño no excedía de una o dos compañías formadas por voluntarios que, como señaló Hernán Cortés, eran “hombres de diversos oficios y pecados”.

Procedían, en su mayoría, de las tierras de Andalucía, Extremadura y Castilla y pertenecían a todos los estratos sociales, con predominio de hidalgos, escuderos, caballeros desheredados, mercenarios, fugitivos y truhanes; sin que faltaran artesanos, mercaderes y algunos labradores. No es de extrañar este plantel en una España depauperada y recién salida de la Edad Media.

La noticia de que aquel nuevo territorio era rico en oro, plata y otros bienes igualmente valiosos era el mayor de los alicientes, aunque la aventura se tornara en pesadilla en muchas ocasiones. Porque no hay que olvidar que se trataba de territorios inmensos y vírgenes para el europeo de la época, con una orografía y unas condiciones hostiles. Era una tierra húmeda y calurosa, de llanuras inhóspitas cuando no desiertos implacables, de ríos de corrientes nunca vistas, desafiantes lluvias torrenciales, espesuras boscosas, selvas y una fauna y flora muchas veces peligrosas.

Difícil avanzar en esas condiciones estando, además, debilitados por una alimentación escasa (y a base de comestibles desconocidos) y diversas enfermedades, y cargando con el peso del equipo y el armamento. Pero así se adentraron, en territorios poblados por tribus a veces agresivas y cuyas costumbres y lenguas desconocían, para conquistar en nombre de sus distantes y no siempre agradecidos gobernantes.

Los que se enfrentaban a una de las mayores empresas acometidas por la humanidad debían ser hombres aguerridos, temerarios y ambiciosos. En palabras del militar y explorador Bernal Díaz del Castillo (1492-1584): “Jamás ha habido hombres en el universo que tal atrevimiento tuviesen”. Y no es extraño que entre ellos se prodigaran las riñas y disputas de poca o mucha importancia, salpicadas por las más crueles traiciones y las no menos sangrientas represalias. A esto hay que añadir que a los conquistadores les costaba someterse a una autoridad superior cuando creían que habían adquirido méritos para subir en la escala social. Fue tónica común el actuar por su cuenta y riesgo.

Cortés, paradigma del conquistador

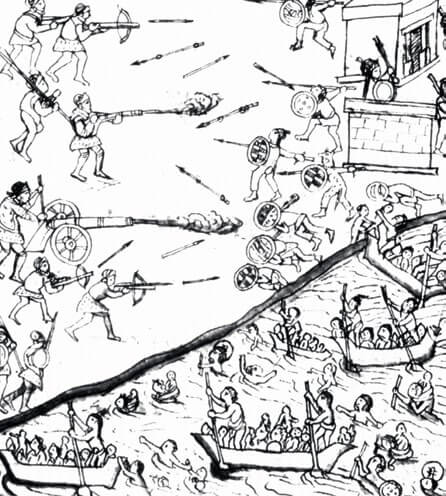

Un ejemplo asombroso es el de Hernán Cortés. No sería el único que se enfrentara con pocos medios a un proyecto tan singular, ya que de forma similar conquistadores como Pizarro, Quesada, Valdivia, Almagro y otros muchos inscribieron sus nombres en las páginas de la historia con hechos igualmente descabellados o incluso más, pero resulta increíble que partiera a la conquista del poderoso y vasto Imperio azteca con 553 soldados, 110 marineros, 200 indios antillanos, 82 ballesteros y 13 arcabuceros, más algunos piqueteros de a pie y una artillería compuesta por diez cañones y cuatro falconetes.

Hay que saber cómo era el extremeño para entender por qué se embarcó en esta aventura. Cuando Diego Velázquez fue nombrado gobernador de Cuba, convirtió a Cortés en uno de sus secretarios, pero siendo este carismático, inconformista e inquieto, su relación tuvo muchos altibajos. Tras pasar por la cárcel por acercarse a un grupo de críticos con Velázquez que preparaban una conspiración, accedió a casarse con la cuñada de este, Catalina Suárez (o Juárez), por lo que recibió un amplio territorio (y sus indios) en los alrededores de lo que hoy es Santiago de Cuba.

Allí llevó una vida de hacendado mientras Velázquez enviaba dos expediciones al oeste: una en 1517, encabezada por Francisco Hernández de Córdoba, que acabó trágicamente, y otra al año siguiente, liderada por Juan de Grijalva, que exploró la península del Yucatán. Cuando Pedro de Alvarado, uno de los miembros de esta expedición, trajo noticias y productos fruto del mercadeo con los nativos (incluido oro), aumentó el interés y la codicia de Velázquez, que decidió organizar una expedición mayor.

Cortés, que ya contaba con una gran fortuna, la cofinanció con él a cambio de liderarla. Aunque el gobernador intentó apartarlo del proyecto, Cortés, enterado, decidió partir antes de tiempo. Con 11 naves, él y su tripulación dejaban Cuba sin saber todavía que corrían a encontrarse con la civilización más desarrollada del Nuevo Mundo, cuya capital, Tenochtitlán, tenía por sí sola más de 300.000 habitantes.

El ejército de Occidente

Entre la tropa que iba a la conquista de América existían clases: las más elevadas seguían siendo la de la caballería pesada, dotada de armadura completa y lanza, espada y rodela, y la del arcabucero o mosquetero a caballo. La panoplia completa era similar a las de las guerras fronterizas granadinas y las campañas italianas del Gran Capitán: armaduras completas de hierro, ballestas de arco de acero, armas de fuego portátiles –arcabuces y escopetas, principalmente– y, como artillería, bombardas, serpentinas y culebrinas.

Pero estas armas pesadas y también las ballestas y arcabuces tenían dos grandes inconvenientes: la dificultad de su transporte, ante la carencia de bestias de carga, y la lentitud de su empleo, pues era necesario emplazar, limpiar, cargar, apuntar y disparar. En el tiempo en que un experto arcabucero conseguía disparar dos o tres veces, un arquero azteca podía lanzar diez o doce flechas.

Sin duda, los primeros éxitos tácticos lo fueron por medios psicológicos: la carga de los caballos, el ataque de los perros ladrando y el ruido de las armas de fuego fueron determinantes. Aunque también trabajó en favor de la superioridad de los conquistadores la existencia de relatos míticos como el de Votan y de la leyenda del dios Quetzalcóatl. Esta contaba que el creador de los hombres, un dios de cara blanca y pelo y barba rubios, había prometido volver un día del mar del oriente para acabar con el Imperio del tlatoani.

Puede ser que estas creencias fueran un factor importante, pues en un primer momento los aztecas, incluido Moctezuma, creyeron que Cortés, el hombre de rostro blanco y largas barbas, era el dios regresado.

Pero una vez descubierta la verdadera naturaleza de los invasores, quedaban aún más al descubierto la inferioridad numérica de los españoles y sus debilidades, entre las que se encontraban un equipamiento defectuoso (muchas armas estaban viejas y desgastadas hasta resultar casi inútiles) y poco numeroso (Cortés nunca dispuso de más de 106 arcabuces) y una artillería liviana y escasa en número y en munición, fabricada en bronce en improvisadas fundiciones. Y fue ahí donde entró en juego la habilidad de los españoles para la estrategia.

La habilidad estratégica

Y es que la ventaja tecnológica de las armas de fuego no fue la clave del éxito ni de Hernán Cortés ni de otros, como Francisco Pizarro. El conquistador de Perú, por ejemplo, era un genio de la estrategia, que aprendió en los Tercios de Italia. Fue así como logró capturar en noviembre de 1532 al emperador de los incas, Atahualpa, después de tenderle una trampa.

El español le citó para una entrevista personal en Cajamarca y planeó hacerle frente en una plaza que únicamente contaba con tres entradas. Con solo 200 españoles, venció de este modo al gigantesco ejército (entre 8.000 y 40.000 hombres) con el que el inca llegó a Cajamarca. Es cierto que los españoles contaban con la ventaja de su técnica, sus armas (que cortaban con facilidad las armaduras de los incas), sus caballos (que causaban pavor entre ellos) y su artillería, pero sin estrategia habrían fracasado.

Tampoco en el caso de Cortés las armas de fuego fueron del todo determinantes. De ser así, no hubiera podido vencer en Otumba, tras el desastre de la Noche Triste en que perdió la pólvora, toda la artillería y la mayoría de sus efectivos. Las razones de su increíble éxito hay que buscarlas una vez más en su habilidad estratégica y táctica, pues supo aprovechar con acierto las rivalidades entre los propios pobladores indígenas y su gran capacidad para el juego de alianzas.

El plan de Cortés para vencer a un ejército que le superaba desproporcionadamente en número se cimentó en incorporar a sus huestes a soldados locales: 1.300 guerreros y 1.000 porteadores. El español se percató de la debilidad en el sistema imperial de Moctezuma II y la explotó hasta sus últimas consecuencias.

Así, junto a los españoles marchaban miles de indígenas como guerreros aliados contra los aztecas. Aunque sus armas y sus tácticas eran primitivas comparadas con las de los occidentales, no hay que menospreciar su número, en ocasiones bastante elevado, ni el hecho de que se enfrentaban a enemigos similares, envalentonados por la “ayuda de los dioses blancos”.

Al inicio de la campaña, Cortés contaba con un millar de guerreros totonacos y otros tantos cargadores. Luego se le uniría un millar de tlaxcaltecas, enemigos enconados de los aztecas, y es en su segundo asalto a la capital mexicana cuando el propio conquistador cifra en su tercera Carta de Relación en cien mil los “indios los nuestros amigos” que, gracias a una hábil política de perdón tras la derrota, habían ido sumándose poco a poco en su camino hacia el ansiado corazón del Imperio azteca.

Ciertamente, los grupos a los que hubieron de enfrentarse los españoles fueron muy variados, y los desnudos caribeños eran poco enemigo para los soldados protegidos con yelmos, petos y coseletes. Pero ¿puede decirse lo mismo de los temibles tlaxcaltecas, los no menos fieros aztecas y hasta de los ya decadentes mayas y olmecas?