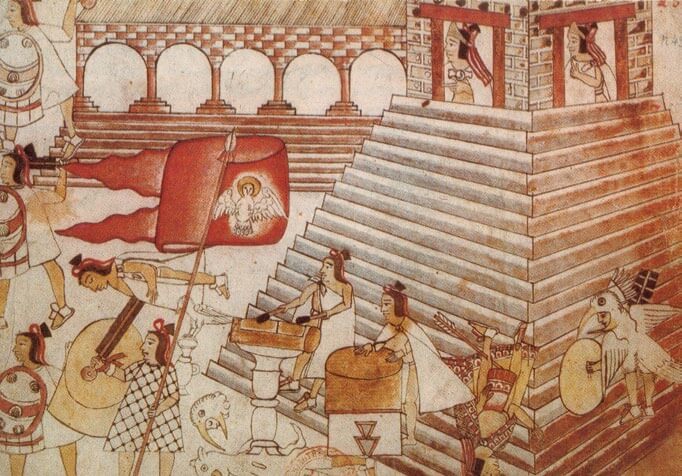

Cuando los españoles entraron en el Templo Mayor durante la segunda quincena de mayo de 1520 y, como relata fray Bernardino de Sahagún, “dieron un tajo al que estaba tañendo el tambor, le cortaron ambos brazos y luego lo decapitaron”, traspasaron un umbral que ya no permitía el retorno. Sobre todo, porque lo que aconteció tras cercenar esa cabeza fue una auténtica matanza de entre trescientos y seiscientos hombres, mujeres y niños, entre los que se encontraban gran cantidad de notables desarmados.

Si aquellos aztecas creían en un Apocalipsis, aquel día lo vivieron. “Otros comenzaron a matar con lanzas y espadas; corría la sangre como el agua cuando llueve, y todo el patio estaba sembrado de cabezas, brazos, tripas y cuerpos de hombres muertos”, relata de nuevo el cronista fray Bernardino de Sahagún.

Aquella operación militar –porque para los españoles no suponía nada más– pretendía ser un ataque preventivo que inhabilitara una posible y supuesta sublevación, pero fue un auténtico desastre: provocó tal ira que los mexicas se tornaron en una turba completamente incontrolable. O incontrolable, al menos, para los intereses de los españoles.

Cercados en el Palacio de Axayácatl y temiendo lo peor, los españoles enviaron a varios emisarios a intentar reconducir la situación; uno de ellos fue Cuitláhuac, uno de los pocos nobles que no habían perecido en la masacre del Templo por estar secuestrado junto a su hermano Moctezuma. No sabemos si por puro azar o en una calculada estrategia, lejos de apaciguar a la muchedumbre, pasó a liderarla.

Aquel intento no solo no había mejorado en nada el escenario para los españoles, sino que lo empeoraba considerablemente, pues Cuitláhuac había sido un alto general (tlacochcalcatl) del ejército, consejero real y miembro del tlatocán (el principal órgano de gobierno) y, lo más importante, pertenecía al grupo que hoy denominaríamos ‘halcones’. Ante la llegada de los españoles se habían formado dos corrientes, una partidaria de la vía pacífica y otra defensora de la vía militar. Cuitláhuac era miembro destacado de esta última.

Cuitláhuac, sangre y venganza

Por astucia o azar, los esfuerzos de Cuitláhuac se centraron desde ese momento en mantener el asedio y el hostigamiento, reorganizar las fuerzas militares y purgar a todos aquellos que fueran partidarios de la vía pacífica. Fue entonces cuando la situación, ya de por sí explosiva, detonó definitivamente con la muerte de Moctezuma, que supuso el ascenso definitivo de Cuitláhuac y el triunfo de la corriente más dura. La salida sería militar o no sería.

Así, muerto Moctezuma, su hermano Cuitláhuac se convirtió en el huey tlatoani mexica (el penúltimo). Más allá de su posición belicista, parece lógico pensar que, habida cuenta de los acontecimientos –las humillaciones, el saqueo y, sobre todo, la salvaje matanza del Templo Mayor–, cualquiera se hubiera visto obligado a una confrontación que permitiera tanto su consolidación interna como cierta reparación. Y la reparación en ese momento, en ese lugar y en esa época solo podía medirse en vidas y en sangre.

Por ello, los españoles (entre 1.000 y 1.200) y sus aliados tlaxcaltecas (unos 10.000) intentaron huir la noche del 30 de junio, la famosa Noche Triste. Los que consiguieron salir vivos de aquel infierno –Cortés incluido, aunque herido en una mano– lo tuvieron que hacer sin escopetas ni ballestas, a cuchilladas y embestidas, por encima de los cuerpos de los caídos, también de los caballos, entre sangre, lluvia, desesperación, sudor y cansancio.

Sobrevivir a aquella encerrona en la que se había convertido el camino a Tacuba no fue suficiente, pues fueron perseguidos incansablemente hasta que, el día 7 de julio de 1520, los españoles y tlaxcaltecas, asediados y sin salida, decidieron o no tuvieron más remedio que plantar cara al enemigo. Tuvo lugar así la batalla de Otumba, en la que los dioses dieron la espalda a Cuitláhuac.

Derrotado por la viruela

Tras Otumba, el líder mexica trazó una política interior basada en conseguir gran cantidad de alianzas para emprender la definitiva batalla contra los conquistadores y realizó significativas reformas militares, como introducir lanzas largas e incorporar sobre ellas las espadas capturadas a los españoles. Sin embargo, no fue capaz de hacer uso de las embarcaciones, los arcabuces y los cañones aprehendidos, lo que supuso una gran desventaja para los aztecas.

Además, tampoco consiguió que sus guerreros cambiaran la indumentaria de combate, aderezada de oros, plumajes y otros adornos, por una vestimenta más robusta y menos incómoda. Y aun peor, los altos mandos militares aztecas seguían presentándose en el campo de batalla con una indumentaria que al resto de los pueblos mesoamericanos les impresionaba, pero no a los españoles. Es más, les hacía mucho más identificables en la batalla, ya que no era difícil distinguirlos del resto de combatientes.

A pesar de los grandes esfuerzos de Cuitláhuac por reformar su ejército y derrocar a los conquistadores, nuevamente los dioses demostraron no estar de su lado ni del de los mexicas, pues una terrible enfermedad, la viruela, causó estragos entre la población indígena hasta el punto de terminar con la vida del propio emperador a finales de 1520, entre noviembre y diciembre. El gran castigo celeste que temían los sacerdotes y astrólogos mexicas y anhelaban los pueblos oprimidos por ellos, finalmente, fue un virus.

Sería injusto no reconocer que, para entonces, la aguja de la brújula militar había virado considerablemente. Ya antes de la muerte de Cuitláhuac, los españoles habían recibido refuerzos de Cuba y con ellos habían conseguido recuperar la iniciativa: en septiembre, consiguieron victorias importantes en Zacatepec, Acatzinco, Tepeyácac y Cuauhquechollan; en octubre cayeron Itzocán y Coaixtlahuacán y, aunque en noviembre los aztecas aniquilaron al capitán Salcedo y ochenta de sus hombres en Tochtepec, poco después los españoles vencieron en una segunda confrontación. Ya con Cuitláhac enfermo, los españoles vencieron en Xalatzinco, Xocotla y Tecamachalco y rompieron definitivamente el intento de los aztecas de envolver a los españoles.

Cuauhtémoc, el último ‘huey tlatoani’ mexica

El primo de Cuitláhuac y Moctezuma, Cuauhtémoc, fue designado como huey tlatoani a la muerte del primero por su gran experiencia militar y su destacado papel en los enfrentamientos contra los conquistadores. Para entonces la situación era casi irreversible, pues los aztecas no contaban con la iniciativa militar ni con el favor de muchos de los pueblos sometidos, que habían sido atraídos hábilmente por Cortés.

Así, en posición de debilidad e inferioridad, optó por fortificar Tenochtitlán, lo que permitió a la ciudad aguantar más de tres meses de asedio, pero el 13 de agosto de 1521 caía en manos de los conquistadores, que atacaron por tierra y, sorpresivamente, también por las aguas del lago gracias a la construcción de 13 bergantines, embarcaciones armadas con cañones contra canoas desde las que solo podían disparar flechas.

Caída Tenochtitlán, Cuauhtémoc intentó huir a Texcoco para continuar batallando, pero fue descubierto y hecho prisionero. Durante su cautiverio sería torturado para que revelara el lugar en el que se escondía el tesoro que, perdido por los españoles, recuperaron los mexicas durante la Noche Triste. Prisionero ya para el resto de su vida, en 1524 fue llevado junto a otros nobles mexicas cautivos a una expedición a las Hibueras (actual Honduras), en donde, tras ser acusado de una conspiración, quizás en falso, fue ahorcado el 28 de febrero de 1525.

La estirpe del dios Huitzilipochtli

Los primeros españoles que llegaron a Tenochtitlán en tiempos de Moctezuma II no solo quedaron deslumbrados por el oro, sino también sorprendidos por la estructura familiar que rodeaba al emperador. Bernal Díaz del Castillo la describe así: “Tenía muchas mujeres por amigas, hijas de señores, aunque tenía dos grandes cacicas por sus legítimas mujeres”. Además, también residían en su palacio “muchas hijas de vecinos mejicanos, que estaban como manera de recogimiento, que querían parecer monjas, de allí las sacaban para casarlas”. Todo ello en un palacio de cien aposentos en los que podían dormir más de mil mujeres, incluidas las ancianas que se ocupaban de custodiar la honestidad de las esposas.

Por su parte, el cronista Francisco López de Gómara, que nunca pisó el Nuevo Mundo pero conoció a Hernán Cortés y se quedó en su casa como capellán, escribió: “Había mil mujeres, y algunos afirman que tres mil entre señoras, criadas y esclavas; de las señoras, que eran muy muchas, tomaba para sí Moctezuma las que bien le parecía; las otras daba por mujer a sus criados y a otros caballeros y señores; y así, dicen que hubo vez que tuvo ciento cincuenta preñadas a su tiempo (...). Tenían estas mujeres muchas viejas para guardarlas, que ni aun mirarlas dejaban a hombre alguno, pues los reyes querían la mayor honestidad en palacio”.

No es de extrañar, pues, que la descendencia de Moctezuma fuera prolífica. Tener muchos hijos era, además, una cuestión política. El Imperio azteca asignaba impuestos a las tierras conquistadas en función de la belicosidad mostrada hasta someterse y les imponía una serie de obligaciones y servicios, que incluían aportar hombres para el ejército, según su proximidad con respecto a Tenochtitlán. El sostén de esta estructura eran las alianzas matrimoniales con las clases dominantes de las provincias sometidas, para lo cual la poliginia tenía un gran valor.

Los aztecas pensaban que la línea sucesoria era cosa de las mujeres, una especie de ‘seguro sanguíneo’. El historiador cubano Alejandro González Acosta, miembro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNA y experto en la heráldica de la realeza azteca, lo resume de esta manera: “Hijo de mi hija mi nieto es, hijo de mi hijo quién sabe. Los judíos también lo hacían así”.

Isabel de Moctezuma, princesa mexica

Muchos de los hijos de Moctezuma, retenidos junto a su padre por Cortés –como Chimalpopoca, el favorito–, perecieron tras la Noche Triste, aunque no fueron pocos los que previamente habían escapado, entre ellos los que luego fueron conocidos como don Pedro y doña Francisca.

También doña Isabel fue una de las afortunadas supervivientes a la trágica noche del 30 de junio de 1520, pues antes de morir Moctezuma, en la noche del 27 al 28 de agosto de 1520, le pidió a Hernán Cortés que se hiciera cargo tanto de su hija mayor como de otras hijas más, después conocidas como doña Ana, María y Marina; algo que Cortés efectivamente cumplió, aunque a su manera. De la extensa descendencia de Moctezuma, la más relevante, sin duda, fue su primogénita.

Nacida en 1510 de su esposa Telzalco, princesa de Tlacopán, la llamaron Tecuichpo Ixcaxochitzin, aunque recibiría el nombre cristiano de Isabel de Moctezuma. Años más tarde, nacería su único hermano legítimo varón, Axayacati (luego Pedro de Moctezuma), y tenía numerosos hermanos y hermanas bastardos, pero ella era la primera y única princesa legítima del Imperio.

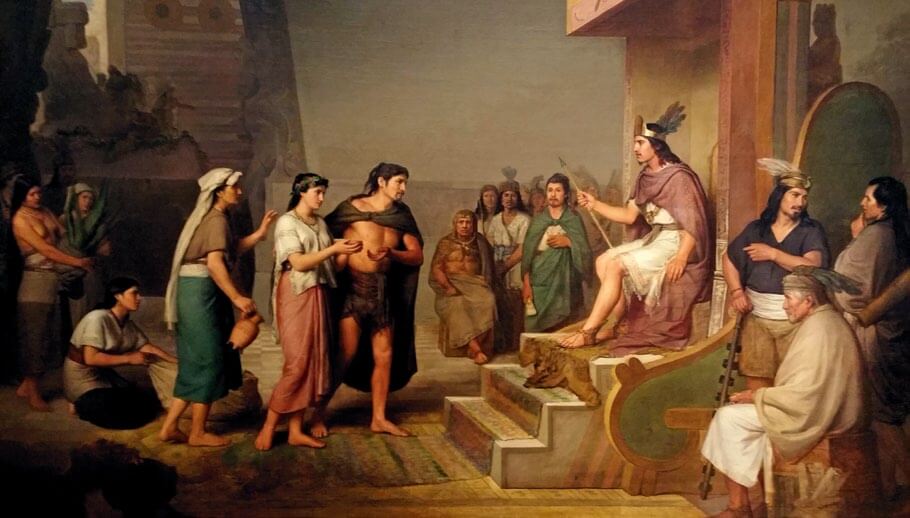

Isabel escribió una autobiografía (que a algunos les parecerá histórica, pero que por momentos resulta farragosa) en la que narra que, tras la Noche Triste, fue capturada por los mexicas. Con apenas 11 años la casaron con su tío Cuitláhuac, quien de este modo se legitimaba en el poder, pues Tecuichpo, por cuyas venas corría la sangre del tlatoani, era la heredera del trono. Muerto su marido, contrajo matrimonio con Cuauhtémoc y volvió con los españoles tras la ejecución de este.

La conquista de Tenochtitlán dio lugar a un enorme enredo de crónicas, historias, dimes y diretes, pero a grandes rasgos se puede decir que Hernán Cortés tomó bajo su protección a Isabel. La casó con Alonso de Grado y, no se sabe si antes o después del fallecimiento temprano de este, Isabel fue violada, o como mínimo abusada, por el propio Cortés. Como afirma el historiador Alejandro González Acosta, “la violó o cometió estupro: por la fuerza o por engaño”. En cualquier caso, el fruto de aquellas relaciones sería Leonor de Cortés y Moctezuma, a quien el conquistador no reconoció y que nada más nacer fue separada de su madre y entregada para su cuidado al licenciado Juan Altamirano, primo político del conquistador extremeño.

Esta hija ilegítima permaneció así bajo la custodia de Altamirano hasta que se casó con Juan de Tolosa, descubridor de las minas de plata de Zacatecas. Una de sus hijas se casaría con Juan de Oñate, futuro gobernador de Nuevo México.

La estirpe española de Moctezuma

Pero más allá de Leonor, que unió el linaje de Moctezuma y el de Cortés, existe una línea española que quedó asentada en los condes de Miravalle, descendientes de Isabel y su marido Pedro Gallego. Y es que la primogénita del emperador mexica contrajo posteriormente hasta dos matrimonios más. Primero con Gallego, con el que tuvo su primer hijo legítimo, Juan de Andrada Moctezuma, quien se estableció con su familia en Sevilla. Allí moriría dejando cinco hijos, que después ingresarían en la nobleza como condes de Miravalle. Este título fue otorgado en 1690 por Carlos II a los descendientes de Alonso Dávalos y Bracamontes, a su vez descendiente directo de Isabel.

Cuando Pedro Gallego falleció, Isabel –viuda con apenas 19 años– se volvió a casar, esta vez por su propia iniciativa, con el soldado Juan Cano de Saavedra. Con él tuvo cinco hijos: Pedro, Gonzalo, Juan, Isabel y Catalina, aunque algunas fuentes llegan a relacionar hasta seis. Uno de ellos, Juan Cano, regresó a España con su padre y vivió en Cáceres, donde construyó el Palacio de Moctezuma que aún permanece. De esta familia se derivaron los títulos nobiliarios de conde de Enjarada y duque de Abrantes y Linares y las familias Toledo Moctezuma, Carvajal y Vivero.

Una gran herencia

Parece ser que, arrepentido de su comportamiento, Hernán Cortés intercedió para que, como explica González Acosta, el rey de España, Carlos V, obsequiara con tierras y títulos a su ‘ahijada’. Y así fue. El monarca le concedió a Isabel la encomienda de Tacuba, la más grande del Valle de México (se extendía por decenas de kilómetros), con la esperanza de que no reclamara mayores bienes.

Sus descendientes heredaron este señorío, lo que suponía casi un kilo y medio de oro anual, algo que derivó en una renta que pagaba inicialmente la Corona de España y con posterioridad los sucesivos gobiernos mexicanos, ya que esos territorios coincidían, nada más y nada menos, que con el centro histórico de la actual Ciudad de México: el Palacio Nacional, el Zócalo y la Catedral y el Palacio Nacional. En 1933 dejaron de recibir esta renta.

Inteligente, culta, poderosa, rica y cristiana, Isabel llegó a ser una mujer muy respetada por los españoles pero también por los mexicas, que la consideraban heredera de Moctezuma, le pagaban tributos y la veneraban como si fuera la encarnación de la Diosa Madre. Si a esto unimos la devoción de Isabel por la Virgen María, vemos que su papel fue de extraordinaria importancia a la hora de fusionar las culturas mexicana y española.