Se contaba el chiste aquel del párroco que, tras una larguísima y tediosa homilía, la quiso concluir con el milagro de Lázaro. “Y Cristo le dijo: ¡levántate y anda!”, pausa dramática... y remató el párroco con un rotundo “¡Se levantó y andó!”, a lo que un feligrés, harto ya de tanto verbo, replicó airado: “¡Anduvo, gilipollas!”. El sacerdote, al oír esto, meditó y matizó: “Bueno, anduvo gilipollas los primeros pasos, pero luego bien que se rehízo...”. Y es que los primeros pasos siempre tienen algo de milagrero, de legendario y mal definido.

Así, Platón relata en el Teeteto que el primer paso de la filosofía fue un “mal paso”: el que hizo que Tales se precipitara dentro de un pozo ante la burla de una joven que le reprochó que, de tanto mirar al cielo, hubiera olvidado mirar lo que tenía bajo sus pies. Un principio cómico, mundano y burlón que ya se encargaría Sócrates de remedar.

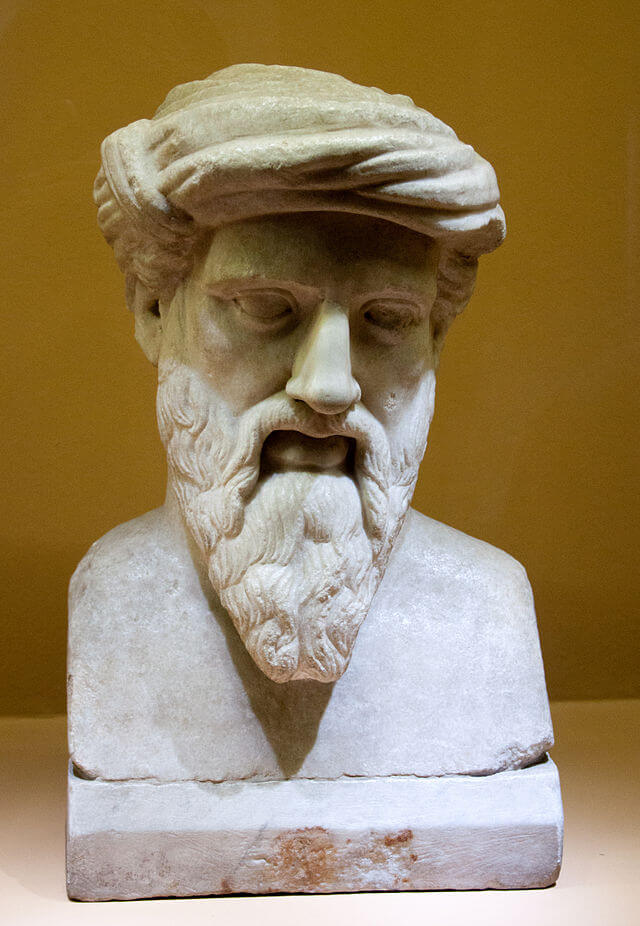

A Pitágoras se le atribuye –al menos, Cicerón así lo afirma– la creación del neologismo “filosofía”: cuando el tirano León le halaga atribuyéndole la condición de sabio (sophos), el de Samos le responde humildemente que no, que él es solo un amante que siente una inclinación (philos) a la sabiduría (sophia), que él es solo un philos-sophos. Modesta pretensión esa del filosofar.

Refieren las crónicas más de manual que el primer paso de la filosofía pudo estar en eso que viene en llamarse el paso del “mito” al “logos”; el tránsito del darle un sentido a la realidad fundamentado en el capricho incuestionable e incognoscible de antojadizas entidades sobrenaturales a las que no hay que comprender, solo someterse, al darle a dicha realidad un sentido que pudiera ordenarse según leyes de necesidad lógicas, comprensibles a la razón y, en cuanto tales, discutibles.

O quizá estuvo el origen en una pregunta, la que subyace en el aristotélico ti esti (“lo que es”): ¿qué diantres es y por qué se da al ser? O tal vez no fue allí donde todo empezó, sino que el primer paso está en Platón y en su machacona referencia a la “filosofía” como contramedida frente a la “sofística”; en su testarudo empeño en diferenciar claramente lo que busca altruista y desesperadamente la verdad de lo que pretende vender unos trucos retóricos para convencer y manipular en beneficio propio a los demás.

La vigencia de la filosofía

Cualquiera de ellos o ninguno pudo ser el primer paso, pero cada uno de ellos explica una verdad sobre la filosofía y su vigencia. Somos criaturas extrañas insertas, amamantadas y elevadas entre otras extrañas criaturas como nosotros. Somos un proyecto, una pretensión que nunca concluye, arrojados radicalmente infelices a un mundo que se nos hace extraño, inhóspito, al que solo podemos darle sentido –y tenemos que darle sentido– cuando, al pensarlo, nos alejamos desgarradoramente de él. Un animal fallido que conjuga y que, por conjugar, está expuesto a una existencia aplazada, mediatizada y simbólica, nunca enteramente presente.

Patológicamente conscientes de nuestra fragilidad y finitud, pero encerrados en un sorprendente horizonte de grandiosidad y trascendencia, miramos al cielo aunque nos caigamos en la tierra y además nos reímos de ello, como Tales. Una entidad que debe vencer el enigma con el que hablan los dioses, que solo esa entidad escucha, con la égida de la razón. Un ser, como Pitágoras, que en su grandeza tiende a la humildad, a reconocer su infinita carencia. Un propósito que se atormenta, como Aristóteles, por lo que pudiera ser esto o aquello, por lo que pudiera haberlos llevado a ser, por lo que pudiera ser “ser”.

Y un animal desterrado que, al devenir ciudadano, debe protegerse con el sentido crítico del dogma que no permite diálogo ni pregunta ni contestación, que debe rebelarse contra el embaucador, contra el vendedor de verdades y respuestas cerradas que le impiden pensar, contra la casta de sofistas –como aquel que describiera Platón– y contra el idiotés (el que no es capaz de ver más allá de su inmediato interés personal), que hoy son, como los diablos bíblicos, legión.

Y es que lo que somos (antes y ahora) lo somos porque filosofamos, por esa obstinada inclinación por el conocimiento que nos lleva a ocuparnos, por ejemplo, de los primeros pasos... aunque solo sea para no olvidar la infinita inquietud por saber cuál será, entre los traspiés y los palos en las ruedas, el último paso. No sabemos cuál fue definitivamente el último paso de Lázaro, pero sí sabemos que ese último paso de la filosofía será el último nuestro, el último que, en cuanto humanos, demos.