Suele ser habitual en la conversación informal excluir al ser humano de la categoría de ‘animales’, o considerarlos términos antagónicos. Por ejemplo, decimos que alguien es un animal cuando expresa un comportamiento bruto o poco civilizado, e igualmente decimos que un animal es muy humano cuando da muestras de astucia o agudeza que normalmente asociamos con nuestra especie.

La conexión histórica entre el ser humano y su animalidad

Lo cierto es que, hasta la llegada de Carl von Linné, padre de la taxonomía binomial de los seres vivos, la cuestión de la animalidad del ser humano fue muy discutida entre filósofos y sabios. En la mitología bíblica, Yahvé crea a los animales durante los días 5 y 6 de la creación, y después, crea al ser humano. De hecho, el libro del Génesis dice expresamente: «Y los bendijo Dios diciéndoles: ‘sed fecundos y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo’» (Génesis 1:28). Para la tradición judeocristiana, el ser humano es cualitativamente distinto y superior respecto a los animales. Aún hay personas que defienden esa postura.

Perspectivas antiguas sobre la animalidad humana

Desde tiempos remotos, el ser humano ha reflexionado sobre su lugar en el mundo natural. En la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles ya consideraban la relación del ser humano con los animales, aunque con matices. Aristóteles reconocía que los humanos compartían muchas características con los animales, pero enfatizaba la racionalidad como el rasgo distintivo que nos separaba del resto de las criaturas vivas. Esta visión dual ha perdurado en el tiempo, influyendo en cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación con el entorno natural.

En otras culturas, la conexión entre el ser humano y los animales se ha visto de manera diferente. Por ejemplo, en diversas mitologías y tradiciones espirituales, los humanos y los animales a menudo se representaban como seres interconectados, compartiendo un mismo origen o destino. Estas narrativas reflejan una comprensión más holística de la animalidad humana, donde el ser humano no es visto como superior, sino como parte de un todo más amplio.

A pesar de estas perspectivas, la tendencia a considerar al ser humano como una entidad separada y superior ha sido predominante en muchas sociedades. Esta visión ha sido reforzada por interpretaciones religiosas y filosóficas que colocan al ser humano en un pedestal, otorgándole un papel especial en el orden natural.

La influencia de la tradición judeocristiana en la percepción del ser humano

La tradición judeocristiana ha desempeñado un papel crucial en la forma en que se percibe la relación entre el ser humano y los animales. Según el relato bíblico del Génesis, Dios creó a los animales y luego al ser humano, otorgándole dominio sobre todas las criaturas vivientes. Esta narrativa ha sido interpretada como una indicación de la superioridad del ser humano sobre el reino animal, una idea que ha permeado la cultura occidental durante siglos.

Este enfoque ha influido en la forma en que las sociedades occidentales han interactuado con el mundo natural. La percepción de que los humanos tienen un derecho inherente a dominar y explotar la naturaleza ha llevado a prácticas que a menudo ignoran las interdependencias ecológicas. Sin embargo, esta visión no es universal, y muchas culturas indígenas han mantenido una relación más respetuosa y equilibrada con el entorno, reconociendo la importancia de todas las formas de vida.

A pesar de la influencia de la tradición judeocristiana, el avance del conocimiento científico ha desafiado estas nociones de superioridad. La biología moderna y la teoría de la evolución han proporcionado un marco más inclusivo para entender la posición del ser humano dentro del reino animal, sugiriendo que somos parte de un continuo evolutivo más que una entidad separada.

Aristóteles y el concepto del ser humano como animal racional

El gran sabio Aristóteles, autor de una de las primeras clasificaciones utilitaristas de los seres vivos, no pensaba lo mismo. Para él, el ser humano compartía similitudes suficientes con los animales como para considerarlo uno de ellos, salvo una notable diferencia que le hacía único: su racionalidad. De ahí la expresión que ha llegado hasta nuestros días: “el ser humano es un animal racional”, y la idea de que, por extensión, el resto no lo es.

Como se ha adelantado, el primer científico en situar a la humanidad como una especie más, al mismo nivel dentro de la clasificación de los animales, fue el naturalista sueco Linné. Para él, el ser humano compartía, junto a otros como monos, gorilas, orangutanes y chimpancés, un espacio dentro de un grupo concreto de animales: los primates. Esta perspectiva, basada exclusivamente en rasgos morfológicos, sería posteriormente reforzada por la tesis de Charles Darwin sobre la evolución del ser humano, y científicamente comprobada con la llegada de los estudios en filogenia.

El ser humano en la clasificación biológica

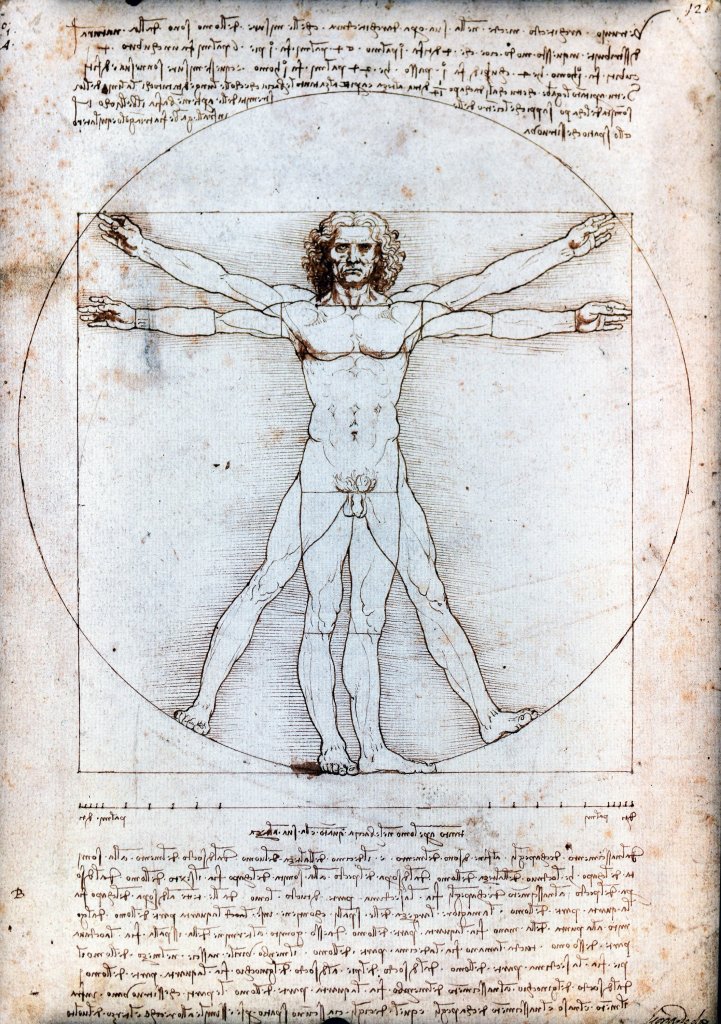

El eslabón que ocupa el ser humano en la escala evolutiva influye en su conceptualización como animal.

Carl von Linné y la inclusión del ser humano en el grupo de los primates

El naturalista sueco Carl von Linné, conocido por desarrollar el sistema de clasificación binomial, fue pionero en incluir al ser humano dentro del grupo de los primates. Esta decisión fue revolucionaria en su época, ya que rompía con la idea predominante de que los humanos eran una categoría aparte. Linné basó su clasificación en similitudes morfológicas, agrupando a los humanos junto a monos, gorilas y chimpancés.

Este enfoque fue inicialmente controvertido, pero sentó las bases para una comprensión más científica de la posición del ser humano en el árbol de la vida. Al reconocer que compartimos ancestros comunes con otros primates, Linné ayudó a desmitificar la percepción de que somos inherentemente superiores a otras especies. Su trabajo fue un paso crucial hacia una visión más inclusiva y basada en la evidencia de la biodiversidad.

La inclusión del ser humano en el grupo de los primates ha sido respaldada por numerosos estudios genéticos y evolutivos que confirman nuestras afinidades biológicas con otras especies. Esta perspectiva ha tenido un impacto significativo en campos como la antropología, la biología evolutiva y la medicina, donde se reconoce la importancia de estudiar a los primates para entender mejor la salud y el comportamiento humano.

Evidencias evolutivas: el ser humano desde una perspectiva filogenética

La teoría de la evolución de Charles Darwin proporcionó un marco científico para entender la relación entre los humanos y otros animales. Según Darwin, todas las especies, incluidos los humanos, comparten un ancestro común y han evolucionado a través de procesos naturales como la selección natural. Esta idea revolucionó la biología, desafiando las nociones tradicionales de la creación y la jerarquía en el reino animal.

Desde una perspectiva filogenética, el ser humano es parte de un continuo evolutivo que incluye a todos los seres vivos. Los estudios genéticos han demostrado que compartimos una gran cantidad de nuestro ADN con otros primates, lo que refuerza la idea de que somos parte de un linaje común. Este enfoque ha permitido a los científicos trazar el árbol de la vida con mayor precisión, identificando las relaciones entre diferentes especies.

La evidencia evolutiva también ha desafiado la idea de que el ser humano es el pináculo de la evolución. En cambio, sugiere que somos una rama más en el vasto árbol de la vida, con características únicas pero no necesariamente superiores. Esta comprensión ha llevado a una revalorización de la diversidad biológica y a un reconocimiento de la importancia de conservar todas las formas de vida.

Los homínidos como ancestros del ser humano

Los homínidos son un grupo de primates que incluye a los humanos y sus ancestros más cercanos. A lo largo de millones de años, los homínidos han evolucionado, desarrollando características que eventualmente dieron lugar al ser humano moderno. Este proceso de evolución ha sido estudiado a través de fósiles y evidencias genéticas, revelando un complejo camino de adaptaciones y cambios.

Los descubrimientos de fósiles como el Australopithecus y el Homo habilis han proporcionado información valiosa sobre cómo los primeros homínidos se adaptaron a su entorno. Estos ancestros caminaban erguidos, utilizaban herramientas y mostraban comportamientos sociales complejos, lo que sugiere que muchas de las características que consideramos humanas tienen raíces profundas en la historia evolutiva.

La comprensión de los homínidos como nuestros ancestros ha cambiado la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestra conexión con el resto del mundo animal. Nos recuerda que somos el resultado de un largo proceso evolutivo, y que nuestras capacidades y comportamientos están profundamente arraigados en una historia compartida con otras especies.

Racionalidad compartida en el reino animal

Uno de los aspectos más positivos de la ciencia es que todo conocimiento puede (y debe) discutirse. Ese es uno de los motores de avance del conocimiento. Por lo tanto, la perspectiva aristotélica de que el ser humano es el único animal racional, y todos los demás no lo son, es un argumento que se puede abrir a discusión.

La racionalidad humana: ¿un rasgo exclusivo?

Definir la racionalidad, como la inteligencia, no es sencillo. Pero de todas las posibles definiciones de estos conceptos, las únicas que excluyen a otras especies de animales no humanos, son las que están diseñadas específicamente para hacerlo. Es fácil decir que la racionalidad es exclusivamente humana, si la defines como rasgo propio del ser humano, pero eso es hacerse trampas al solitario. Cualquier definición que evite establecer esa relación ad hoc y se centre en rasgos objetivamente medibles termina incluyendo, queramos o no, a algunas especies animales además del ser humano.

Algunas formas de definir la racionalidad o la inteligencia incluyen conceptos como: autoconciencia —la capacidad de reconocer la propia existencia—, capacidad de resolver problemas de forma creativa, fabricación y uso de herramientas, comunicación activa de conceptos complejos, capacidad de abstracción, aprendizaje activo y analítico —y no solo basado en repetición—, habilidades matemáticas, empatía, emociones o capacidad de tomar decisiones meditadas y no guiadas solo por impulsos.

Los estudios en comportamiento animal han mostrado que hay animales que cumplen con cualquiera de esas condiciones. Entre los más destacados se encuentran otras especies de mamíferos como ciertos primates, entre ellos el chimpancé o el bonobo, algunos cetáceos, el elefante, o la rata; también algunas aves, como el cuervo, la graja o la urraca. Y entre los invertebrados, destacan los cefalópodos, con el pulpo como su mayor representante.

Comportamiento racional en otras especies animales

Numerosos estudios han demostrado que muchas especies animales exhiben comportamientos que pueden considerarse racionales. Por ejemplo, los chimpancés y los bonobos utilizan herramientas para obtener alimento y resolver problemas, mostrando una capacidad de planificación y adaptación. Del mismo modo, los delfines han sido observados utilizando esponjas marinas como herramientas para proteger sus hocicos mientras buscan alimento en el fondo del océano.

Las aves, como los cuervos y los loros, también han demostrado habilidades cognitivas notables. Se ha observado que los cuervos resuelven problemas complejos y utilizan herramientas de manera innovadora, mientras que los loros son capaces de imitar el habla humana y comprender conceptos abstractos. Estos ejemplos desafían la idea de que la racionalidad es exclusiva del ser humano y sugieren que la inteligencia está distribuida de manera más amplia en el reino animal.

El reconocimiento de la racionalidad en otras especies tiene implicaciones importantes para la ética y el bienestar animal. Al comprender que los animales pueden experimentar emociones y tomar decisiones complejas, podemos desarrollar políticas más compasivas y respetuosas hacia ellos, promoviendo una coexistencia más armoniosa entre humanos y animales.

Estudios de comportamiento animal que desafían la superioridad humana

Sin duda nadie niega que hay aspectos que nos diferencian de otros animales. Nadie niega tal cosa. Hasta donde sabemos, el ser humano es el único animal con conceptos abstractos tan complejos como la libertad o la justicia. Pero también es cierto que muchos otros animales tienen capacidades que los diferencian del resto; por ejemplo, las orcas son capaces de comunicarse con éxito con otras especies mediante vocalizaciones, y las ratas crean mapas mentales tridimensionales con visión subjetiva a partir de visualizaciones de planos en dos dimensiones. Habilidades completamente fuera de nuestro alcance.

Los cetáceos, como las ballenas y los delfines, también han mostrado capacidades cognitivas avanzadas. Se ha observado que las orcas tienen dialectos únicos y pueden comunicarse de manera compleja, mientras que los delfines son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo, una indicación de autoconciencia. Estos descubrimientos desafían la idea de que los humanos son los únicos animales con una vida mental rica y compleja.

El estudio de la cognición animal continúa revelando nuevas y sorprendentes capacidades en una variedad de especies. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestra comprensión del reino animal, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y el lugar que ocupamos en el mundo. Al reconocer la inteligencia y la sensibilidad de otras especies, podemos fomentar un mayor respeto y aprecio por la diversidad de la vida en la Tierra.

El rol del ser humano en el ecosistema

La conceptualización del ser humano como animal o no también está íntimamente ligada a su relación con la tecnología y su capacidad para transformar la naturaleza.

Impacto de la tecnología y su desconexión con lo natural

La tecnología ha transformado profundamente la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo natural. Desde la revolución industrial, el avance tecnológico ha permitido a la humanidad modificar el entorno a una escala sin precedentes, lo que ha llevado a un aumento en la producción y el consumo de recursos naturales. Sin embargo, este progreso ha venido acompañado de una desconexión creciente con la naturaleza, ya que las actividades humanas a menudo ignoran las limitaciones y equilibrios ecológicos.

El uso indiscriminado de la tecnología ha tenido consecuencias significativas para el medio ambiente, como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Estas actividades han alterado los ecosistemas y han puesto en peligro a numerosas especies, incluidas algunas que comparten características cognitivas con los humanos. La desconexión con lo natural también ha afectado la salud humana, ya que la urbanización y el estilo de vida moderno han contribuido al aumento de enfermedades relacionadas con el estrés y la falta de contacto con la naturaleza.

Para abordar estos desafíos, es esencial que los seres humanos reconsideren su relación con la tecnología y el entorno natural. Esto implica adoptar un enfoque más sostenible y consciente, que reconozca la interdependencia entre todas las formas de vida y promueva un uso responsable de los recursos tecnológicos.

La búsqueda de equilibrio entre progreso y sostenibilidad

La búsqueda de un equilibrio entre el progreso tecnológico y la sostenibilidad ecológica es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. A medida que la población mundial crece y la demanda de recursos aumenta, es fundamental encontrar maneras de satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la salud del planeta. Esto requiere un enfoque integrado que combine la innovación tecnológica con prácticas sostenibles y un respeto renovado por la naturaleza.

Las soluciones sostenibles, como las energías renovables, la agricultura regenerativa y la economía circular, ofrecen oportunidades para reducir el impacto ambiental de las actividades humanas. Estas prácticas no solo ayudan a preservar los ecosistemas, sino que también promueven el bienestar humano al mejorar la calidad del aire, el agua y la tierra. Además, la sostenibilidad puede fomentar la equidad social al garantizar que los recursos se distribuyan de manera justa y accesible para todos.

El progreso y la sostenibilidad no son objetivos mutuamente excluyentes. Al integrar principios ecológicos en el desarrollo tecnológico, los seres humanos pueden crear un futuro en el que el crecimiento económico y la conservación ambiental se refuercen mutuamente. Este enfoque requiere una colaboración global y un compromiso a largo plazo para proteger el planeta para las generaciones futuras.

Conciencia ecológica y responsabilidad humana en el entorno

La conciencia ecológica es un componente esencial para abordar los desafíos ambientales y promover un cambio positivo en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Implica reconocer la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad, así como comprender cómo nuestras acciones individuales y colectivas afectan el entorno. Desarrollar una conciencia ecológica requiere educación, sensibilización y un compromiso activo para adoptar prácticas sostenibles en la vida diaria.

La responsabilidad humana en el entorno se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones informadas que minimicen el impacto negativo en el planeta. Esto puede incluir acciones como reducir el consumo de recursos, reciclar, apoyar productos y empresas sostenibles, y participar en iniciativas de conservación. Al asumir la responsabilidad de nuestras acciones, podemos contribuir a la protección de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad.

La conciencia ecológica también implica abogar por políticas y prácticas que promuevan la sostenibilidad a nivel local, nacional e internacional. Esto puede incluir el apoyo a leyes de protección ambiental, la participación en movimientos de justicia climática y la promoción de tecnologías limpias. Al trabajar juntos, los individuos, las comunidades y los gobiernos pueden crear un mundo más equilibrado y sostenible para todos los seres vivos.

Conclusiones filosóficas sobre la animalidad humana

La diversidad de enfoques ontológicos sobre el ser humano como animal permite extraer una conclusión sobre el debate filosófico histórico.

La influencia de la cultura en la definición del ser humano

La cultura juega un papel fundamental en la forma en que definimos y comprendemos la animalidad humana. A lo largo de la historia, las diferentes culturas han desarrollado narrativas y mitos que reflejan sus valores y creencias sobre la relación entre los humanos y los animales. Estas narrativas no solo influyen en nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también afectan la manera en que interactuamos con el mundo natural.

En algunas culturas, los humanos son vistos como guardianes de la naturaleza, responsables de mantener el equilibrio y la armonía en el entorno. En otras, se enfatiza la dominación y el control sobre el mundo natural, lo que ha llevado a prácticas que a menudo ignoran las interdependencias ecológicas. La diversidad cultural ofrece una rica fuente de perspectivas sobre la animalidad humana, y al explorar estas diferencias, podemos desarrollar una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza.

La influencia de la cultura también se manifiesta en la forma en que definimos conceptos como la racionalidad, la inteligencia y la moralidad. Al reconocer que estas definiciones son culturalmente construidas, podemos cuestionar las suposiciones subyacentes y abrirnos a nuevas formas de entender nuestra conexión con el reino animal.

Ética, moralidad y la condición humana en el contexto animal

La ética y la moralidad son aspectos centrales de la condición humana, y su relación con el reino animal ha sido objeto de reflexión filosófica durante siglos. La forma en que tratamos a los animales refleja nuestras creencias sobre su valor intrínseco y su lugar en el mundo. A medida que la ciencia revela más sobre las capacidades cognitivas y emocionales de los animales, surgen preguntas sobre cómo deberíamos considerar sus derechos y bienestar.

La ética animal plantea desafíos a las nociones tradicionales de superioridad humana, sugiriendo que debemos extender nuestras consideraciones morales a otras especies. Esto implica reconocer que los animales tienen intereses y necesidades propias, y que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en su bienestar. Al adoptar una ética más inclusiva, podemos promover un trato más justo y compasivo hacia todas las formas de vida.

La reflexión ética también nos invita a considerar cómo nuestras acciones afectan el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del planeta. Al reconocer nuestra responsabilidad como parte del reino animal, podemos trabajar hacia un futuro en el que la coexistencia y el respeto mutuo sean valores centrales en nuestra relación con el mundo natural.

Referencias:

- Gruber, T. et al. 2010. A comparison of bonobo and chimpanzee tool use: evidence for a female bias in the Pan lineage. Animal Behaviour, 80(6), 1023-1033. DOI: 10.1016/j.anbehav.2010.09.005

- Laumer, C. E. et al. 2019. Revisiting metazoan phylogeny with genomic sampling of all phyla. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 286(1906), 20190831. DOI: 10.1098/rspb.2019.0831

- Musser, W. B. et al. 2014. Differences in acoustic features of vocalizations produced by killer whales cross-socialized with bottlenose dolphins. The Journal of the Acoustical Society of America, 136(4), 1990-2002. DOI: 10.1121/1.4893906

- Reinhold, A. S. et al. 2019. Behavioral and neural correlates of hide-and-seek in rats. Science, 365(6458), 1180-1183. DOI: 10.1126/science.aax4705

- Solomon, E. P. et al. 2013. Biología (9a). Cengage Learning Editores.