La magnitud y la importancia de Joaquín Sorolla es apreciable no solo por la cantidad de distinciones, premios y encargos tanto nacionales como internacionales que recibió, sino también por la grandísima influencia que ejerció en algunos pintores contemporáneos y posteriores. Estos artistas, a los que generalmente se ha llamado sorollistas, admiraron su característica pincelada y la emplearon en sus lienzos, adaptándola a su propio estilo, pero estableciendo una continuidad con la pintura valenciana basada en la luz y el color.

Su huella ya es evidente en creadores de su misma generación, como José Navarro Llorens, solo cuatro años más joven. También valenciano, desarrolló su carrera a la sombra de Sorolla y adoptó tanto sus temas como los rasgos de sus óleos buscando un éxito similar. Un claro ejemplo lo constituye Llegada de la pesca (1904-1910), fuertemente inspirado en La vuelta de la pesca (1895).

Del mismo modo, poco después de que Sorolla comenzase a obtener reconocimiento por sus escenas de niños en la playa —entre 1903 y 1910—, Navarro Llorens siguió sus pasos elaborando varios lienzos con la misma temática y tratamiento. En ambos, las escenas de los niños acontecen a orillas del mar, y en sus pieles se descubren los juegos de luz y color debidos a los reflejos del sol y del agua.

Al igual que este, Julio Vila y Prades también se dejó influir por Sorolla, ya fuese imitando la luminosidad en sus composiciones o, directamente, emulándolo a través de la copia de algunos de sus cuadros más famosos. Así ocurre, por ejemplo, con Valencianos (1908), una grupa que replica la obra de Sorolla Retratos de Elena y María con trajes valencianos antiguos (1908).

Pero, además de a los de su generación, también influyó a artistas más jóvenes, que fueron a su estudio como visitantes o discípulos.

Rodeado de jóvenes

De entre la pléyade de creadores que se formaron con él, cabe destacar a varios valencianos como Salvador Tuset, Tomás Murillo, María Sorolla, Teodoro Andreu, José Benlliure Ortiz, Manuel Benedito o Francisco Pons Arnau, y a algún alicantino como Emilio Varela, por citar solo algunos casos.

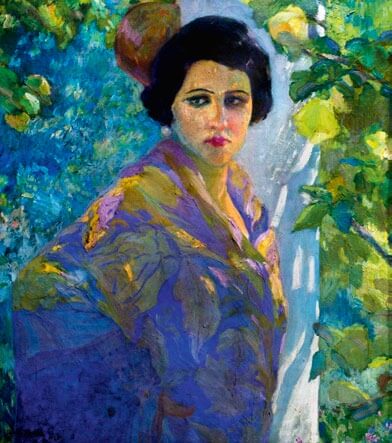

Estos y muchos otros siguieron las enseñanzas del maestro y aplicaron luminosidad a sus composiciones a través de una pincelada vibrante que puede apreciarse, por ejemplo, en retratos como Comiendo fruta, de Pons Arnau. Lo mismo sucede en representaciones de tipos regionales como Labradora valenciana de Luis Dubón Portolés (1917), Labradora peinándose de Julio Peris Brell (1917), Valencianas de José Mongrell (1918), Idilio ibicenco de Rigoberto Soler (1922), El tío Navarrot de Alfredo Claros (1924), La Chula de María Sorolla (1925) o Tres roses en un pomell de Teodoro Andreu (1927).

En todos estos ejemplos, la figura humana queda expuesta a los rayos de sol, que penetran por los recovecos de los entornos vegetales que conforman el fondo de la escena, confiriendo brillo a la obra y resaltando los colores al amparo de la luz del litoral valenciano. No es de extrañar que este juego de luz y color sea apreciable en la vegetación de las composiciones de sus seguidores si tenemos en cuenta que, dentro de la producción del pintor valenciano, el paisaje constituyó un género pictórico a través del cual pudo experimentar los cambios producidos por el sol en espacios abiertos, trasladando sus experiencias a otro tipo de escenas con personajes. De este modo, muchos de los artistas que se formaron con el maestro o sintieron especial predilección por su forma de pintar destacaron como paisajistas al adoptar sus enseñanzas y renovarlas en un decidido paso hacia la modernidad.

Entre pinceladas y telas

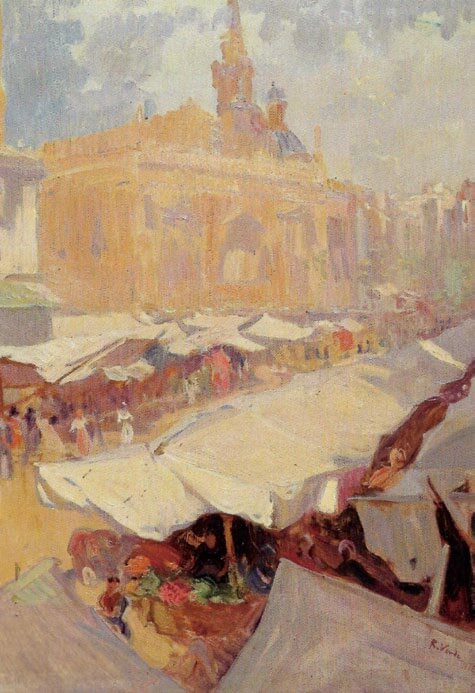

La particular pincelada suelta de Sorolla, así como sus tan características telas blancas que en muchas de sus obras aparecen brillantes por la exposición a la luz natural, son visibles en obras como Plaza del Mercado, de Ricardo Verde (1915). En este óleo, los toldos de los diferentes puestos de venta aportan la nota de luminosidad, mientras que tanto las personas como el resto de elementos de la escena —iglesia de los Santos Juanes de Valencia— fueron representados mediante una pincelada libre que aproxima, más si cabe, esta obra a la producción del pintor valenciano.

La figura de Verde resulta interesante para comprender la proyección de Joaquín Sorolla entre los pintores valencianos de las dos primeras décadas del siglo XX. Este artista, a diferencia del maestro y de otros muchos creadores coetáneos, no mantuvo relación con su entorno y apenas asistió a exposiciones que le permitiesen observar los avances y las nuevas propuestas artísticas que se daban a conocer en los centros expositivos. Sin embargo, la importancia de Sorolla fue tal que logró traspasar estas barreras e influir en personalidades tan retraídas como la de Verde.

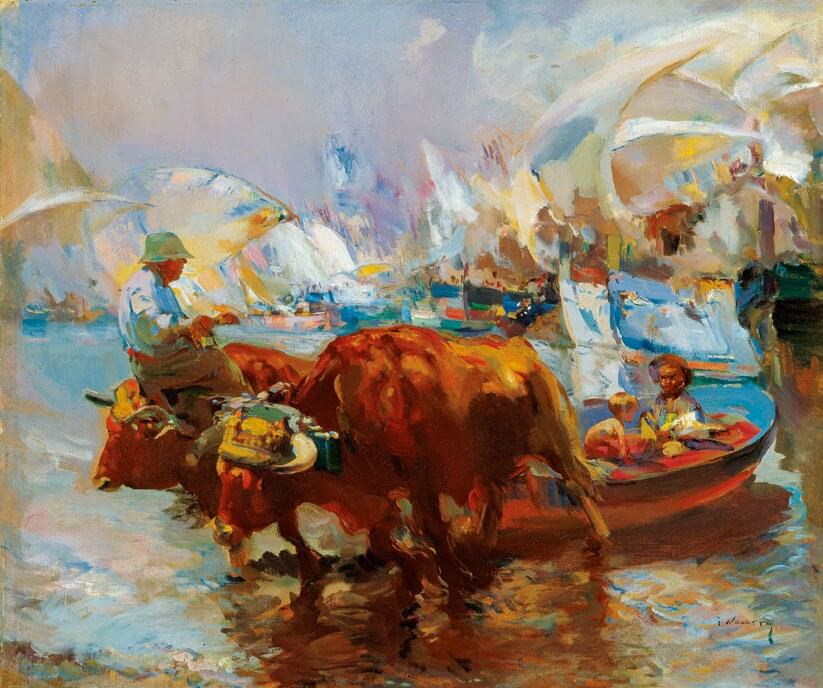

Otro de los paisajistas valencianos en cuya obra es posible advertir la impronta sorollista fue Tomás Murillo. Formado en el taller de Sorolla, se trasladó con él en sus distintos viajes por España y llegó a retratarlo pintando en Granada (1909). La admiración de Murillo por su maestro fue tal que algunas de sus marinas imitan directamente el tipo de escenas plasmadas unos años antes por Sorolla, representando pescadores y toros arrastrando las barcas en la playa del Cabanyal.

A los nombres de Verde y Murillo cabría añadir otros como Tomás Fabregat, Valentín Uriós, Casimiro Gracia o Antonio Esteve. Estos sintieron una especial atracción por la huerta de Valencia, cuyos entornos plasmaron en sus obras prestando especial atención a los brillos que el sol del Mediterráneo producía sobre las blancas paredes de las barracas, así como a los juegos de luces y de sombras que se apreciaban entre el follaje de los cultivos y los árboles de la zona.

Actualizando al maestro

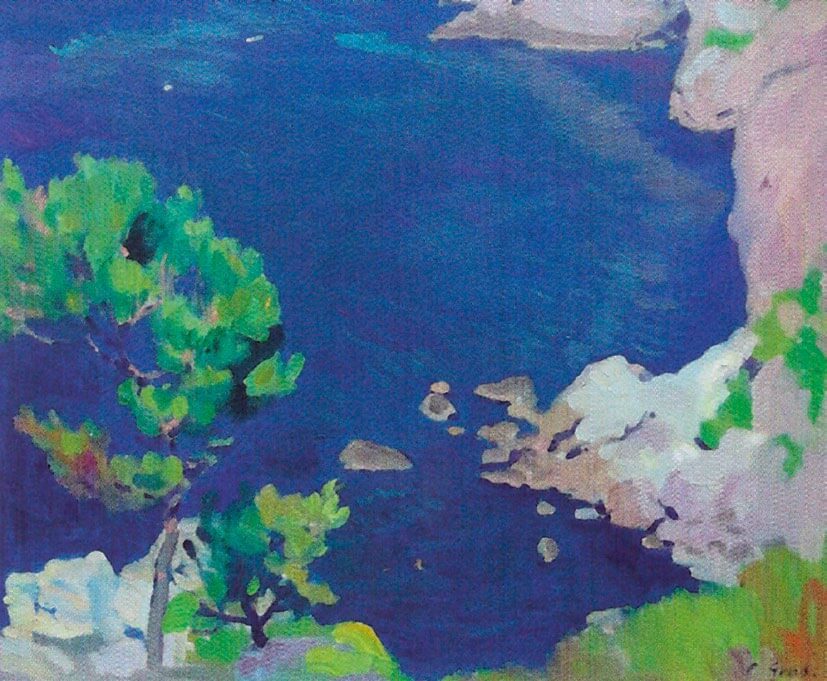

Al margen de estos pintores, otros paisajistas admiraron a Sorolla, pero actualizaron su mirada hacia el paisaje a través de una pincelada distinta, sin renunciar por ello al tratamiento de la luz. Así pasó, por ejemplo, con el castellonense Rafael Forns, que apostó por una pincelada más corta, si bien no terminó de alejarse del estilo luminista valenciano.

En otros casos, el trazo pequeño desaparece para dar lugar a grandes manchas de vigorosos colores que potencian el efecto de luminosidad, como en Paisaje costero de Francisco Gras (1920) o en la incesante producción de Emilio Varela. Este último se formó con él en su taller de Madrid y mantuvo una continuada relación por carta. En muchas de ellas contó a su maestro los progresos que fue alcanzando y cómo el público de Alicante —su ciudad natal— admiró el color y la luz aprendidos del maestro y que aplicó en sus paisajes mediante grandes y vivos cuerpos de color.

En años muy cercanos a la producción de Emilio Varela cabe situar a artistas como Pascual Roch Minué, cuya pintura no solo se asemejó a la de Sorolla cuando representó pescadores, marinas u otras escenas en la playa, sino que en sus jardines se aprecia un tratamiento muy similar también.

Pese a que prácticamente todos estos pintores sobrevivieron a Sorolla y muchos de ellos alcanzaron su plenitud artística en fechas cercanas o posteriores a su muerte, este siempre fue consciente de su calidad. No en vano, recibió a muchos en su estudio y acogió a otros como discípulos. Del mismo modo, con la voluntad de ofrecerles un futuro brillante, trabajó incesantemente para promover espacios en los que pudiesen formarse y exponer.

De hecho, en una fecha tan temprana como 1900, Sorolla escribió al escritor Vicente Blasco Ibáñez para manifestarle su intención de fundar una colonia de artistas en la que los jóvenes creadores pudiesen formarse en un espacio de libertad, sin imposiciones académicas y en contacto directo con la naturaleza: «No señor, al Cabañal, frente a aquel mar todo luz y poesía. Construiré en la misma orilla una gran casa, una casa de artista, y allí vendrán mis discípulos y formaremos una colonia, una escuela de pintura revolucionaria, la pintura al aire libre, sin estudios ni artificios, y tú vendrás también allí a escribir novelas... Ya verás cómo hacemos de Valencia una Atenas».

Desafortunadamente, este proyecto jamás llegó a materializarse, aunque Sorolla no cejó en su empeño por lograr la inauguración de espacios en los que los jóvenes pudiesen dar a conocer sus aportaciones. Así, en 1915 apoyó decididamente la creación de un Palacio de las Artes para acoger exposiciones de aquellos artistas que se habían formado con él o que empezaban a destacar en los círculos culturales valencianos. Muchos de ellos se habían reunido en la Juventud Artística Valenciana, asociación de pintores, escultores y dibujantes que aplaudió el interés de Sorolla por inaugurar un espacio expositivo dirigido casi exclusivamente a ellos. Espoleado por la iniciativa del maestro, este colectivo donó obras y organizó todo tipo de actividades para sufragar la construcción del Palacio.

La primera exposición de la Juventud Artística Valenciana tuvo lugar en el claustro de la Universitat de València en julio de 1916. En el acto de inauguración, José Manaut leyó un texto de Sorolla en el que defendía el arte como uno de los principales orgullos para la ciudad e instaba a las clases dirigentes a proteger y apoyar el resurgimiento de la plástica levantina. Tal fue el compromiso del pintor y su familia con esta iniciativa que sus dos hijas, María y Elena, formaron parte del grupo de jóvenes creadoras y creadores que participaron en la muestra.

La universidad volvió a acoger exposiciones del colectivo en 1917, 1918 y 1919, si bien algunos de sus miembros también participaron en certámenes de ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, y no fueron pocos los que atrajeron la atención de la crítica valenciana y nacional.

Los proyectos para la creación de una colonia de artistas y del Palacio de las Artes se diluyeron en el tiempo, aunque su empuje tuvo como resultado el florecimiento de una generación de artistas plásticos comprometidos con la vida cultural de su ciudad natal. De hecho, la Juventud Artística Valenciana no solo expuso en el claustro de la universidad, sino que logró hacerse con un local propio en el que organizaron exposiciones y participaron con otras instituciones, como el Círculo de Bellas Artes, durante los años veinte.

Su muerte en 1923 causó gran conmoción entre sus seguidores. Tras de sí, Sorolla dejó un reguero de jóvenes creadores que, al igual que él, se sintieron fuertemente atraídos por la luz y el color, que usaban vibrantes pinceladas y manchas de color. Tal como él hizo.