Ya en vida, Sorolla adquirió enorme fama dentro y fuera de nuestro país, lo que le permitió descollar entre otros artistas españoles contemporáneos como uno de los más distinguidos de su tiempo.

Durante el período en el que floreció su obra, España conoció una fértil época artística, rica en estilos, técnicas y estéticas. Fue un intervalo temporal crucial para la historia de la pintura y, concretamente, para el nacimiento de la modernidad artística, tanto en Europa como dentro de nuestras fronteras, de cuyos artistas vamos a tratar en las siguientes líneas.

Para ser conscientes de los importantes cambios que sufrieron las artes en vida de Sorolla, debemos pensar que, en el mismo año de su nacimiento, 1863, Eduardo Rosales (1836-1873) ya estaba trabajando en uno de los cuadros que serán el preludio del arte moderno español: Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864). Sesenta años después, en 1923, año del fallecimiento de Sorolla, Juan Gris (1887-1927) había firmado su pintura La fenêtre aux collines, una obra enmarcada ya en la corriente cubista.

Rosales y Fortuny

Por ello, como punto de referencia para entender el desarrollo de la pintura en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, iniciamos este recorrido con Rosales, quien revela una nueva manera de entender la pintura del Siglo de Oro. Además, con lienzos como La muerte de Lucrecia (1871), presentó una novedosa concepción de la pintura que sirvió de acicate a las generaciones más jóvenes e incluso venideras. Mariano Fortuny (1838-1874) fue la otra gran figura de fuerte influjo entre los artistas de la segunda mitad de siglo. El catalán desarrolló una vibrante pincelada, llena de expresión y detalle, junto con un jugoso cromatismo que le hicieron ganar merecida fama internacional. La influencia de Fortuny es rastreable hasta finales de siglo en pintores como Joaquín Agrasot (1836-1919), Vicente Palmaroli (1834-1896), José Villegas (1844- 1921) o Francisco Masriera (1842-1902).

El realismo de Pradilla

En este hervidero de cambio, la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878 premió el lienzo Doña Juana la Loca (1877), ejecutado por un talentoso joven de 29 años, de gran influencia posterior, llamado Francisco Pradilla (1848-1921). Este, partícipe del realismo que dominaba el panorama europeo, recreó en el lienzo una perturbadora —y velazqueña— atmósfera, así como una técnica detallista que, en conjunto, creaban un gran efecto pictórico. Sin embargo, la novedad más relevante de esta obra fue que Pradilla mostraba una pintura de historia centrada ya no en los imbatibles y virtuosos héroes de nuestra tradición, sino en un hecho histórico anecdótico concreto, poniendo especial atención en las emociones y la psicología de los personajes. Estas serán, junto a la cuidada representación de los objetos y los materiales, dos características esenciales del realismo.

En este ambiente derivado de la obra de Pradilla, los pintores españoles de la década de 1880 vendrían a encaminarse hacia dicho realismo pictórico, algo que será especialmente relevante en dos focos: Sevilla y Valencia. Del primer núcleo serán importantes José Moreno Carbonero (1842-1923), Virgilio Mattoni (1842-1923) o el ya citado José Villegas. En Valencia, foco muy sensible a la modernidad artística gracias —en parte— a un contexto económico y social favorable, además del propio Sorolla, destaca la obra de Francisco Domingo Marqués (1842-1920), Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), Emilio Sala (1850-1910) e Ignacio Pinazo (1849- 1916), que descollaron del resto y ejercieron una importante influencia en el contexto artístico español.

En general, dicho foco se caracterizó por la enorme preocupación que estos pintores desarrollaron por la plástica, por el efecto pictórico; muy concretamente hacia el color y la luz, así como el paisaje, campos donde Sorolla destacará sobremanera.

Para ello, además de tomar el testigo de la importante tradición pictórica valenciana, estos artistas conformaron su pintura entrando en contacto con corrientes extranjeras como el impresionismo o el posimpresionismo, sumadas a la influencia que ejercieron artistas tan cosmopolitas como James N. Whistler o John Singer Sargent.

El propio Sorolla afirmó que esta «escuela valenciana» tuvo su origen en la recepción del realismo francés, así como en los postulados marcados por los grandes maestros valencianos como Bernardino Ferrándiz (1835-1885) y los anteriormente citados Domingo Marqués y Sala.

Como venía siendo costumbre, la mayoría de estos artistas completaron su formación en Roma, donde, en 1873, el gobierno había fundado la Academia Española de Bellas Artes. Sorolla pasó un tiempo en esta institución, donde entró en contacto con José Benlliure (1855-1937), Emilio Sala o José Villegas.

Este último, de origen sevillano, había sido discípulo de Pinazo, pintor valenciano de gran talento que también se preocupó por la luz, una fascinación derivada de su gran conocimiento del Siglo de Oro español. Su personal forma de entender la pintura inauguró una nueva generación de artistas valencianos. Por su gran fuerza expresiva y por el notorio uso del color, cabe destacar su obra Las hijas del Cid (1879). El mismo Sorolla consideró a Pinazo su «último maestro (...) cuando joven».

Crisis de la pintura histórica

A partir de 1890, la pintura de historia, el gran género que había dominado la primera mitad de siglo en España, entró en crisis. Así, los pintores se interesaron cada vez más por otro tipo de asuntos, preferiblemente de gran efecto emocional y pictórico.

Desde finales de la década de los ochenta y hasta inicios del siglo XX, el llamado realismo social fue emergiendo cada vez con más fuerza. Dicha pintura, entre una infinita variedad de asuntos, prefirió reflejar la historia contemporánea y cercana a estos artistas denunciando las penurias e injusticias o representando distintas profesiones y sus condiciones de vida. Ello no evitó que se siguieran pintando episodios del pasado, aunque a través de una mirada renovada.

Si bien en las exposiciones de finales de siglo fue la pintura de historia la que monopolizó los premios, poco a poco se dio un giro hacia otros temas. De modo que, al igual que ocurrió con la producción de Sorolla, artistas como Cecilio Pla (1859-1934) hubieron de variar los asuntos que representaban hacia esta tendencia social. Pla, por ejemplo, pasó de realizar monumentales lienzos de historia sagrada a cosechar diferentes éxitos con cuadros situados ya dentro del realismo social como Las doce (1892). Posteriormente, y sin perder de vista los postulados de Sorolla y Pinazo, la pintura de Pla irá adquiriendo un importante aire cosmopolita, como bien demuestra su obra La mosca (1897).

Fillol y su crudeza

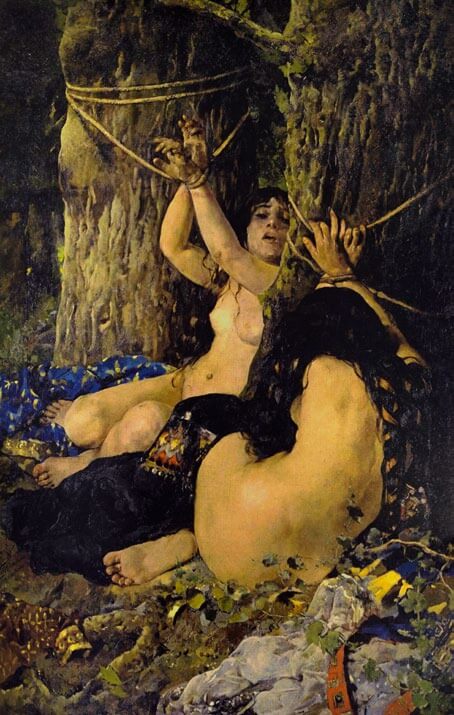

Por otro lado, gran número de lienzos de temática social reflejaron asuntos relativos a la moral de la época. Es el caso de Antonio Fillol (1870-1930), quien reflejó la crudeza de la prostitución en su tremendo óleo La bestia humana (1897). También Sorolla destacó en esta línea argumentativa con obras como Otra Margarita (1892) o Trata de blancas (1897).

Paralelamente, el contacto de algunos artistas españoles —como el propio Sorolla— con ciertos pintores del naturalismo internacional —como Jules Bastien-Lepage (1848-1884)— tuvo como resultado un paulatino desarrollo de obras deudoras de esta corriente en nuestro país. Es el caso de José Jiménez Aranda (1837-1903), amigo de nuestro pintor, como así atestigua el retrato que le hizo en 1901. Debido a su preocupación por las escenas infantiles o el paisaje, presentes en el lienzo Los pequeños naturalistas (1893), Aranda revela ya una concepción plenamente naturalista de la pintura.

Figuraciones alegóricas

Por otro lado, los años noventa serán esenciales para la pintura de Sorolla; pues es en ese momento cuando fija su estilo más personal, influenciado en un principio por Domingo Marqués, Pinazo, Sala o Fortuny. Además, también conocerá la obra de otras corrientes y de artistas internacionales como el italiano Domenico Morelli (1816-1891), el citado Jules Bastien-Lepage o Adolph von Menzel (1815-1905), quien puso gran interés en los contrastes de luz. Además de estas influencias, la pintura del valenciano fue evolucionando propiamente hasta encontrar su estilo personal. Un estilo deudor de las técnicas desarrolladas por los impresionistas, en el que la luz será el elemento más importante.

En torno a los años diez del siglo XX, cuando aceptó pintar las regiones españolas para decorar la Hispanic Society of America, Sorolla se alejaría del realismo que había sido tan importante en muchas de sus obras. El valenciano abordó este encargo desde una formulación alegórica que enlaza con la pintura regionalista, dentro de los postulados regeneracionistas; aunque de manera diferenciada de la obra de Anglada Camarasa (1871-1959) o de Ignacio Zuloaga (1870- 1945), los otros dos artistas más afamados en este contexto.

Teniendo a Sorolla y a Pinazo como puntos de partida esenciales, esta pintura regionalista se mantuvo en el ámbito valenciano a finales de siglo y se caracterizó por el interés hacia los tipos, paisajes y costumbres regionales que, en el caso levantino, se centró especialmente en las estampas marítimas. Sin embargo, algunos intelectuales regeneracionistas reprendieron a la obra de Sorolla y su festiva visión de España. Uno de estos críticos fue Darío de Rogoyos (1857-1913), pintor opuesto a Sorolla en varios aspectos que, como muchos artistas finiseculares, se instaló en el extranjero, desde donde importó aires renovadores para la pintura española de su tiempo; una pintura que también participó del simbolismo.

Influencias simbolistas

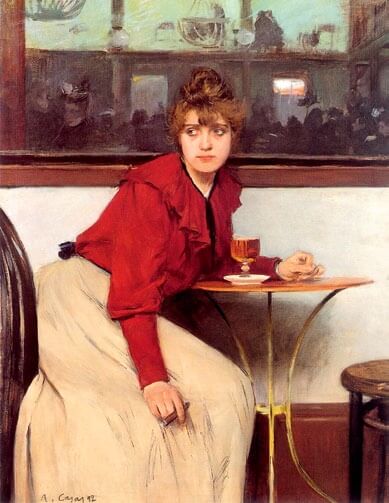

Junto a él, otros artistas que también habían vivido en París o Bruselas, principalmente de origen catalán y vasco, como Adolfo Guiard (1860-1916), Zuloaga, Ramón Casas (1866- 1932) o Santiago Rusiñol (1861-1931), introdujeron en España una modernidad que, en general, desarrollará aspectos del impresionismo o posimpresionismo, derivando en un arte de vanguardia hacia los primeros años del siglo XX. En cuanto al foco vasco, Zuloaga, por ejemplo, desarrolló una obra que osciló entre la representación de tipos españoles y la de la España negra, derivada del contexto español regeneracionista.

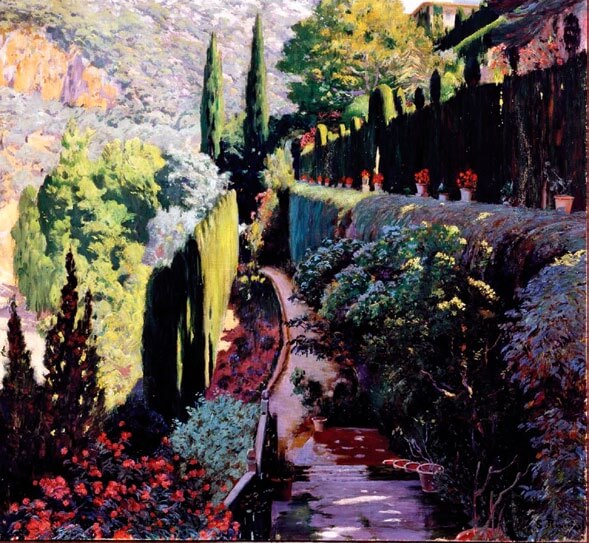

Respecto al catalán, la Exposición Universal de 1888, celebrada en Barcelona, insufló un aire de renovación y cosmopolitismo que afectó a todas las artes y que tuvo como resultado el nacimiento del llamado modernismo catalán. Así, Santiago Rusiñol y Ramón Casas, influenciados por artistas como Degas, Whistler o Toulouse-Lautrec, destacaron por su papel renovador de la pintura catalana. En este sentido resalta el lienzo Madeleine (1892), de Casas. Rusiñol, también preocupado por la luz y sus efectos, desarrollará una pintura de jardines asociada, en gran medida, al simbolismo, como podemos apreciar en su Muralla verde (1904).

También catalán, y de gran éxito internacional hacia finales de siglo, debemos destacar la figura de Anglada Camarasa (1871-1959), cuya obra —partícipe asimismo del simbolismo—, se distingue por los contrastes de luz y, sobre todo, por su particular y rico uso del colorido.

En definitiva, frente al naturalismo tan potenciado por el éxito internacional de Sorolla, estos artistas ofrecieron una pintura finisecular basada en complejas y distintas influencias como el simbolismo y, en parte, el expresionismo, naciente por aquel tiempo. Asimismo, debemos destacar la figura del pintor Julio Romero de Torres (1874-1930), quien trabajó el simbolismo, entre otras corrientes, hasta alcanzar su conocido estilo personal en el que la mujer y lo andaluz tuvieron enorme protagonismo.

Por último, nos gustaría hacer referencia al género de paisaje, que sufrió una importante modernización, especialmente a través de la asimilación del impresionismo. Uno de los renovadores que más destacó en este sentido fue Aureliano de Beruete (1845-1912), que pintó varias veces Segovia y Toledo; a veces acompañado de su amigo Sorolla —quien lo retrató en 1902—, a pesar de que no compartían la misma interpretación del paisaje.

Todos estos artistas circularon en la órbita que rodeó al arte de Sorolla y son un claro ejemplo de la renovación que se dio en España a finales del siglo XIX e inicios del XX, en la que se mezclaron tendencias más historicistas con otras acordes a las innovaciones europeas.