Desde los albores de la civilización, ciertos hombres dejaron una huella tan profunda que sus nombres siguen resonando miles de años después. Fueron arquitectos de pirámides imposibles, poetas que explicaron el universo en versos, médicos que atendieron a gladiadores y emperadores, astrónomos que cartografiaron los cielos y filósofos que imaginaron átomos invisibles. En distintas épocas y lugares, desde Egipto hasta la India, de Mesopotamia a Roma, estas mentes prodigiosas sentaron los cimientos de la ciencia moderna, demostrando que la curiosidad humana y el afán por comprender la naturaleza son tan antiguos como la propia historia.

Un arquitecto de leyenda

Imhotep (c. 2650 - c.2600 a. C.)

Ha pasado a la historia por ser el primer constructor de pirámides, pero era mucho más que eso. Hasta que se descubrió en 1926 una inscripción junto a la pirámide escalonada de Zoser –el faraón al que sirvió–, los especialistas se inclinaban a pensar que era una figura legendaria. Los logros en vida de Imhotep propiciaron su deificación en tiempos del Imperio Nuevo, culto que sobrevivió a la caída del Imperio romano (fue practicado hasta el siglo vi de nuestra era). Es uno de los pocos casos de un mortal, no adscrito a la familia real, adorado como un dios en Egipto durante más de 2500 años. Lo que cimentó su mitificación fueron sus aportaciones al campo de la medicina, lamentablemente desconocidas para nosotros.

La mano derecha del faraón

Nació en Ankhtowe –un suburbio de Menfis, la capital imperial– y era hijo del ilustre arquitecto Kanofer, de quien aprendió el oficio. Contemporáneo de Zoser, el segundo faraón de la III dinastía, Imhotep se convirtió en uno de los hombres más excepcionales de su tiempo. Mago, sacerdote, médico y funcionario, solo alguien de su talla podría ocupar un puesto en la administración estatal como el de visir, hombre de la máxima confianza del soberano y supervisor directo del tesoro, la política exterior y los asuntos judiciales.

A tenor de los escasos testimonios escritos que dan noticia de su vida y legado, Imhotep –literalmente, «aquel que viene en paz»– brilló, como ya se ha dicho, en dos facetas: la arquitectura y la medicina. En primer lugar, concibió la pirámide de Saqqara, diseñada como una audaz sucesión de mastabas –tumbas monumentales– superpuestas y cada vez más pequeñas. Previsto en principio como una simple ampliación de la sepultura del faraón, el proyecto alcanzó los 60 m de altura, como una especie de escalera para ascender a los cielos que se pudiera divisar desde el lejano palmeral de Menfis. Una genialidad que crearía escuela.

Según un testimonio epigráfico, pudo haber sido el responsable del templo inacabado de Sejemjet, que sucedió a Zoser. Tal vez la muerte del propio Imhotep interrumpió la construcción de este nuevo complejo. Asimismo pudo ser el autor de una enciclopedia de arquitectura que cuajó como obra de referencia en Egipto.

Plantas contra la gota

En cuanto a su reputación como galeno, esta surgió realmente siglos después de haber fallecido Imhotep, coincidiendo con su deificación. Dada su habilidad con las plantas medicinales y sus métodos contra enfermedades como la gota o la artritis, se le consideraba una especie de intermediario entre lo sobrenatural y lo humano; su nombre figura al lado del de deidades de la importancia de Isis o Tot. Pero no existe ninguna referencia contemporánea que mencione esta actividad.

Contra la superstición

Lucrecio (99 - 55 a. C.)

De Tito Lucrecio Caro dijo Ovidio que sus versos perdurarían mientras lo hiciera el mundo. Y acertó, aunque estuvo a punto de no hacerlo, pues su De rerum natura («Sobre la naturaleza de las cosas»), no fue un superventas cuando apareció. Su hundimiento en el olvido empezó rápido, a finales del siglo i, y en el siglo xv la memoria del autor y su obra se habían evaporado definitivamente. Entonces, el humanista italiano Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459), rastreador incansable de textos antiguos, redescubrió el manuscrito, lo copió y difundió el legado de Lucrecio en Occidente.

Según Stephen Greenblatt, autor del libro El giro, donde se cuenta la azarosa historia de De rerum natura, su desafío frontal a las coartadas religiosas y las supersticiones para explicar los fenómenos naturales no solo lo convirtieron en un pilar del pensamiento científico en el mundo clásico, sino que también puso las bases del racionalismo moderno. Es, a la vez, un poema de verso exquisito y un tratado donde se establece que el universo solo está compuesto de átomos y vacío. El alma, por consiguiente, estaría hecha de esas partículas indivisibles que se disuelven al morir y que vuelven a la naturaleza dando forma a los árboles, las rocas o los lagos.

Un todoterreno

De Lucrecio se ha dicho que es un precursor del evolucionismo de Darwin y las teorías de Newton o Einstein. Y, sin embargo, sabemos muy pocas cosas de él, como que vivió en el siglo i antes de Cristo, y que, según afirma san Jerónimo, enloqueció por culpa de un filtro amoroso y acabó suicidándose. También sabemos que fue seguidor de Epicuro, el filósofo que esbozó por primera vez la teoría atomista, y que probablemente perteneció a una distinguida familia patricia de Roma. Mantuvo una relación estrecha con Cayo Memmio, cónsul de la República en el año 34 a. C., quien a buen seguro promocionó su carrera literaria.

La sensibilidad y especial interés por la naturaleza de Lucrecio ha llevado a algunos autores a defender que se trataba de un terrateniente y, por consiguiente, vivía en el ámbito rural, pero son meras especulaciones.

Al servicio del Hijo del Cielo

Zhang Heng (78 - 139)

En 1970, la Unión Astronómica Internacional rindió homenaje a uno de los más grandes científicos de todos los tiempos bautizando un cráter lunar con su nombre, Zhang Heng. Poeta, matemático, ingeniero, pintor y, por supuesto, astrónomo, nació en el año 78 de nuestra era en la ciudad de Nanyang, durante el reinado de An, monarca de la dinastía Han. Fue aquella una edad de oro para las artes y las ciencias, un ambiente de efervescencia cultural solo comparable al griego del siglo v a. C.

Miembro de una familia de alta alcurnia, Zhang recibió la mejor educación posible, empapándose de los clásicos y de la moral y el pensamiento político confucianos. Destacó como poeta a la vez que iniciaba su carrera de administrador de documentos en el tribunal de su población natal. Luego ingresó en la corte imperial de la ciudad de Chang’an, donde siempre ejerció como funcionario de segunda a causa de su falta de ambición política y su escasa disposición a participar en las intrigas cortesanas, que con frecuencia determinaban los ascensos y promociones.

Los misterios del cosmos

En un país en el que al emperador se le veneraba como Hijo del Cielo, las reformas del calendario eran frecuentes con cada cambio de dinastía o de soberano. Además, la predicción de fenómenos celestes y la de desastres naturales era esencial, ya que se consideraban malos augurios o castigos divinos por la mala gestión de los asuntos terrenales. Esto convertía a los astrólogos y astrónomos en personajes con un enorme protagonismo entre el alto funcionariado de Chang’an.

Poco a poco, Zhang empezó a sumergirse en los misterios del cosmos. Supervisó la construcción del observatorio más antiguo del mundo, en la localidad de Lingtai, y diseñó uno de los primeros atlas estelares conocidos, en el que registraba la posición de hasta 2500 estrellas y ponía nombre a más de trescientas, aunque estimó que el firmamento nocturno contendría unas 11 500.

También demostró que la Luna en realidad no irradiaba luz, sino que reflejaba los rayos del sol y, hasta donde sabemos, fue el primer chino que construyó una esfera armilar. En el campo de las matemáticas estableció el valor del número pi en la raíz cuadrada de diez –3,1622–, muy cerca de su valor exacto. Además, escribió tratados de geografía y meteorología.

No obstante, su aportación más destacada al mundo de la ciencia fue la invención del sismógrafo. Era un mecanismo de cobre de 2,5 m de diámetro en cuyo perímetro se disponían ocho cabezas de dragón orientadas al norte, nordeste, noroeste, este, oeste, sur, sudeste y suroeste. En las fauces de cada animal mitológico se colocaba una bolita de bronce, y justo debajo de cada uno de ellos había una rana también con la boca abierta. Cuando se producía un movimiento sísmico, la bolita caía desde uno de los dragones, revelando de esa forma las coordenadas del terremoto. Y, al parecer, era un método de gran precisión.

La Tierra en el centro

Claudio Ptolomeo (c. 100 - c.170)

No es solo el astrónomo más influyente de la Antigüedad, sino también del mundo medieval y de comienzos de la Edad Moderna, hasta la publicación del De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolás Copérnico, en 1543. Sus mapas, que ya empleaban el sistema de latitud-longitud, fueron un referente durante siglos. Auténtica enciclopedia del saber científico de la época, su obra constituye prácticamente el único recurso del que disponemos para conocer a Claudio Ptolomeo.

Su apellido nos indica que quizá descendía de una familia griega y su nombre –Claudius– que era ciudadano romano, tal vez por la concesión de ese privilegio por parte del emperador Claudio a alguno de sus antepasados.

Sabemos que realizó su primera observación astronómica en la ciudad de Alejandría en marzo del año 127 de nuestra era, y la última, en febrero del 141, por lo que probablemente habría nacido en torno al 100. En el siglo xiv, algunos autores sugirieron que vino al mundo en la ciudad de Ptolemaida Hermia, a 120 kilómetros de Tebas, pero en ausencia de testimonios más próximos en el tiempo a la vida del astrónomo, se suele aceptar que nació en Alejandría. Allí supuestamente trabajó –quizá en la célebre biblioteca– hasta su muerte, alrededor del año 170.

Un hombre multidisciplinar

Heredero de las teorías platónicas y aristotélicas sobre el universo, Ptolomeo quizá fue discípulo, o cuando menos seguidor, del matemático Teón de Esmirna, que hizo valiosas aportaciones al campo de la astronomía. También pudo aprender de un tal Syrus, del que todo ignoramos excepto su aparición recurrente en las dedicatorias de los textos ptolemaicos. Hombre multidisciplinar, dedicó a la astronomía su primer gran tratado, el Almagesto, que condensa los principios de la cosmovisión antigua. Sus trece volúmenes encierran siglos de teorías matemáticas e innovaciones en el campo del estudio del firmamento. Ptolomeo describe un universo donde la Tierra es el centro en torno al cual giran el Sol, la Luna y los planetas, empujados por una gran esfera denominada primum mobile. Los cuerpos planetarios describen a su vez recorridos circulares –los llamados epiciclos– y orbitan la Tierra. Sus tesis siguieron vigentes hasta que el gran astrónomo del Renacimiento postuló el heliocentrismo, y la visión del cosmos dió un giro copernicano.

Aunque Ptolomeo también desarrolló astrolabios, relojes de sol y horóscopos –era un tiempo en el que astronomía y astrología caminaban de la mano–, la otra obra por la que el sabio griego pasó a la posteridad es la Geografía, formada por ocho volúmenes. Se trata de un atlas en toda regla con referencias a unos ocho mil lugares del Imperio romano. Desconocida en la Edad Media, se recuperó en el siglo xiv gracias a los eruditos bizantinos. La Geografía encumbró a Ptolomeo como el fundador de la cartografía moderna.

Estrella de Mesopotamia

Kidinnu (siglo iv a. C.)

La historia ha puesto demasiado el acento en los logros de los astrónomos griegos y ha dejado de lado las aportaciones de los babilonios, quienes desarrollaron una cultura de contemplación del cielo de la que bebieron los grandes nombres del periodo clásico. Porque los caldeos, como llamaron los romanos a los hombres de ciencia de Mesopotamia, se propusieron sistematizar el movimiento cíclico de los cuerpos celestes desde mediados del siglo viii a. C. Fue en aquel tiempo, durante el reinado de Nabonasar, cuando la astronomía alcanzó una nueva dimensión, con observaciones cada vez más precisas y sistemáticas. Labor que cristalizó en la redacción de los primeros almanaques astronómicos, dotándose de los instrumentos y cálculos necesarios para predecir fenómenos con poco margen de error. Entre todos ellos, el más importante fue el Ciclo de Saros, un periodo de 223 meses sinódicos, o lo que es lo mismo, dieciocho años y once días. Después de ese tiempo exacto, la Tierra, el Sol y la Luna vuelven a ocupar las mismas posiciones relativas, por lo que se repiten eclipses del mismo tipo. Igualmente fueron capaces de detectar la correspondencia entre 235 meses lunares y diecinueve años solares.

El creador del sistema B

Aquí brilla con luz propia la figura de Kidinnu, conocido en el mundo grecolatino como Kidenas o Cidenas. Según algunos autores era oriundo de Sippar, lugar donde se ubicaba una de las cuatro grandes escuelas astronómicas de Mesopotamia; las otras eran Borsippa, Uruk y la propia Babilonia. Sin embargo, solo sabemos que desarrolló su actividad durante el siglo iv a. C.

Se le atribuye el llamado sistema B, que predecía el movimiento de la Luna y reparaba por vez primera en la forma elíptica de su órbita y en las variaciones de la velocidad a la que se desplaza el satélite según su proximidad a la Tierra. Las tablillas cuneiformes relativas a observaciones realizadas con esa técnica, la mayoría localizadas en Uruk, son el único recurso del que disponemos para seguir la pista a Kidinnu.

Los textos del sistema B fueron los cimientos sobre los cuales los griegos Hiparco de Nicea y Ptolomeo desarrollaron después sus investigaciones. Entre los muchos descubrimientos que se le atribuyen a Kidinnu también se incluye la importante teoría de precesión de los equinoccios, o sea, el lento desplazamiento en la orientación del eje de rotación terrestre, que se mueve alrededor de un grado cada 71,6 años. Sea como fuere, el gran astrónomo caldeo habría acabado sus días a una avanzada edad en la ciudad de Babilonia, en el año 329 a. C., según el testimonio proporcionado por una tablilla datada durante el reinado del rey persa Darío III.

Talento enciclopédico

Plinio el Viejo (c. 23 - 79)

Este brillante intelectual se hizo célebre, incluso entre los profanos, por las trágicas circunstancias de su muerte, el 24 de agosto del año 79 d. C., día de la erupción del Vesubio y la destrucción de Pompeya.

Nacido el 23 o 24 d. C. en una ciudad al norte del río Po, Gayo Plinio Segundo –más conocido como Plinio el Viejo– era miembro de una adinerada familia de la clase ecuestre, y recibió una educación acorde. Fue instruido por uno de los grandes poetas trágicos, Publio Pomponio Segundo, que se valió de sus contactos para abrir camino a su discípulo en el ejército, al que dedicaría muchos años.

Un militar con aspiraciones literarias

Plinio sirvió en la Galia Bélgica –hoy Bélgica– como tribuno militar a partir del año 45, y posteriormente en Germania Inferior. En sus ratos libres redactó su primera obra, un tratado perdido acerca del arte del lanzamiento de armas arrojadizas a caballo. Comenzó entonces a tomarse más en serio su carrera literaria. De sus obras juveniles destaca una Historia de las guerras germánicas. Cuando regresó a Roma en el 59, esperaba obtener un puesto en la Administración por sus leales servicios, pero Nerón acababa de suceder a Claudio, y no se daban las condiciones para medrar, dada la voluble personalidad del nuevo césar.

Poco a poco, la situación en la capital se volvió irrespirable, y en el año 69 se desató el conflicto del que Vespasiano salió victorioso. Dada la amistad de Plinio el Viejo con el nuevo emperador y con su hijo Tito, fue nombrado procurador. Luego accedió al cargo de prefecto de la mitad de la flota estacionada en el puerto de Miseno, en el sur de Italia, y se le encomendó la seguridad de las aguas del mar Tirreno, actividad que compaginó con la redacción de su obra magna: Historia natural.

Su gran obra: Historia natural

Dedicada a Tito, era un compendio sin precedentes del saber acumulado durante años por este brillante hombre de ciencia y letras. Su querido sobrino Plinio el Joven la definió como «una obra exhaustiva tan rica y variada como la naturaleza misma». La Historia natural constaba de 37 volúmenes, en los que se describía con lujo de detalles la extraordinaria complejidad del mundo, con datos y reflexiones sobre cosmología, astronomía, geografía, farmacología, agricultura, antropología, etnografía, medicina, anatomía y horticultura. Fue el gran legado de nuestro hombre, cuyas últimas horas recoge el testimonio de Plinio el Joven.

Este cuenta cómo el 24 de agosto del año 79, su tío, movido por una insaciable curiosidad, decidió acercarse todo lo posible con su barco a la nube volcánica que ascendía desde el Vesubio. Pronto cambió de planes y movilizó la flota en auxilio de las víctimas del desastre. Pasó la noche en Estabia, localidad a seis kilómetros de Pompeya, pero nunca regresó a casa. Fue una víctima ilustre de la erupción más famosa de la historia.

Empieza la era atómica

Kanada (siglo vi a. C.)

Se cuenta que un sabio llamado Kashiapa paseaba por la ciudad de Prayag –en el actual estado indio de Uttar Pradesh–, cuyas calles estaban llenas de flores y arroz arrojados por los peregrinos a modo de ofrenda. Comenzó entonces aquel hombre a recoger uno a uno cada minúsculo grano, mientras una multitud se reunía a su alrededor sorprendida.

Un curioso le preguntó cómo era posible que perdiera el tiempo recogiendo algo por lo que ni tan siquiera un mendigo mostraría el menor interés. El interpelado respondió que los granos, por sí mismos, no tenían ningún valor, pero juntando un centenar había arroz suficiente para un almuerzo, y la suma de varios almuerzos bien podía alimentar a una familia entera, y la humanidad estaba formada por una suma de familias: hasta una insignificante semilla podía ser tan importante como la más valiosa de las riquezas del mundo. Desde entonces fue rebautizado como Kanada, que en sánscrito significa «la partícula más pequeña».

La teoría de las partículas indivisibles

No es mucho más lo que sabemos de un filósofo que, según la opinión mayoritaria, pudo nacer en torno al año 600 a. C. en Prabhas Kshetra, población del noroeste de la India. Poco más que algunas anécdotas, seguramente apócrifas, conocemos de su vida, pero ilustran el talante y la trascendencia del personaje.

Por ejemplo, se cuenta que en una ocasión, Kanada caminaba despedazando su comida con las manos, hasta que los trozos fueron tan pequeños que se vio obligado a cesar en su empeño. Entonces alumbró la teoría de las partículas que no admitían más divisiones, es decir, el concepto de la materia indivisible. Kanada las bautizó como parmanu y postuló que se podían unir en moléculas binarias, las dwinuka. También sugería que ciertos factores, como el calor, producían cambios químicos en dichas asociaciones. Por lo tanto, este sabio indio postuló por primera vez que cada objeto está formado por partículas elementales que se unen con otras para formar la realidad.

En Occidente, este concepto hunde sus raíces en el siglo v a. C. alrededor de los filósofos presocráticos Leucipo de Mileto y Demócrito, cuyas enseñanzas reformularían posteriormente Epicuro y Lucrecio. Es materia de debate si las ideas de Kanada influyeron en los atomistas griegos, si fueron estos quienes influyeron en el sabio o si, por contra, se trata de dos tradiciones independientes que cuajan de manera más o menos simultánea.

Con la fundación de la escuela hinduista vaisheshika, Kanada dio forma a una de las corrientes de pensamiento más genuinas de la época, donde sus revolucionarias ideas científicas convivían, sin contradicción aparente, con la certeza en la existencia de Dios. Él era, de hecho, la fuente de la que emanan los átomos que dan forma a la materia.

Sobre el arte de construir

Marco Vitrubio (c. 80 - 10 a. C.)

Todo lo que conocemos de este personaje se infiere de De architectura, tratado que condensa las claves de la ingeniería y la arquitectura grecolatinas y en el que también se diserta, largo y tendido, sobre cuestiones tan aparentemente ajenas a las técnicas constructivas como la filosofía y la medicina. Las ilustraciones incluidas en la obra, así como las meticulosas descripciones de mecanismos tan sofisticados para la época como las poleas, la catapulta, la eolípila –una primitiva máquina de vapor– y el odómetro –instrumento para medir la distancia recorrida por un cuerpo– explican la admiración que profesó por su trabajo Leonardo da Vinci, cuyo Hombre de Vitruvio cobra forma a partir de las proporciones descritas por el arquitecto romano en el libro III de su tratado.

De su legado arquitectónico solo podemos ver hoy la basílica de Ordona o Fanum, en la provincia italiana de Foggia, casi destruida.

Saberes reunidos

Poco sabemos de este erudito todoterreno. Trabajó para Julio César (58 y 51 a. C.) prestándole un servicio impagable en sus campañas como experto en balística. Esto le convirtió en una de las voces más autorizadas en el campo de la poliorcética, la ciencia del asedio de ciudades. Viajero incansable, recaló en la Galia –al lado de César–, Grecia, el norte de África o Asia Menor. Quizá procedía del norte de Italia, a juzgar por las detalladas descripciones de las ciudades romanas del valle del Po. Los diez volúmenes de su tratado De architectura —dedicado a Augusto, el primer emperador de Roma, aunque, curiosamente, dedica muy poco espacio al formidable programa constructivo acometido por el sucesor de César— prueban que era un experto en geometría, astronomía, astrología y meteorología; entendía la arquitectura y la ingeniería como un conocimiento práctico y una disciplina que no podía ni debía estudiarse aisladamente, sino interrelacionada con los estudios científicos, artísticos y los de la propia naturaleza. El ejemplar más antiguo se redactó en el siglo viii d. C. y fue copiado profusamente por los amanuenses medievales e impreso en Roma por primera vez en 1486.

El gran patrón de la medicina

Galeno (129 - c. 200)

Aunque Europa olvidó durante siglos a uno de los más ilustres científicos de la Antigüedad, en Bizancio y en el mundo árabe las enseñanzas del griego Galeno se mantuvieron vivas, gracias a figuras de la talla de Avicena y Averroes. El interés en Oriente por el mundo clásico permitió que el legado de este médico emprendiera el camino de regreso hacia Occidente durante la Baja Edad Media y el Renacimiento.

Por desgracia, sus obras filosóficas se destruyeron en un incendio que arrasó el templo romano de la Paz en el año 191. Sí conservamos unos 150 textos de medicina, auténtica enciclopedia que recopilaba todo el conocimiento de la época, enriquecido con sus propias investigaciones y reflexiones sobre la materia.

Destinado a ser médico

Parece ser que a su padre, el arquitecto Elio Nicón, se le apareció en sueños Asclepio –dios de la medicina– conminándole a que su hijo se dedicara a esa disciplina. Galeno se consagró al estudio en el santuario de Asclepio de su Pérgamo natal, donde se daban cita los especialistas más notables de la época. Pérgamo (hoy Turquía) era una de las ciudades más florecientes del Mediterráneo, y su biblioteca debió ejercer un estímulo fundamental en su aprendizaje. Una influencia definitiva sería el médico también griego Hipócrates, en quien se inspiraría para aplicar su teoría del equilibrio entre la sangre y los otros tres humores: bilis negra, bilis amarilla y flema. También distinguió entre venas y arterias y explicó cómo funcionan el riñón, la vejiga, la médula espinal y algunos nervios craneales.

A la muerte de su padre, Galeno decidió ver mundo —Corinto, Esmirna o Alejandría— y ampliar su ya extenso bagaje intelectual. Años después, de regreso a Pérgamo, trabajó como médico de gladiadores, una valiosa experiencia en el tratamiento de las heridas graves. En el año 162 se trasladó a Roma y se ocupó personalmente de la salud de Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo. Este éxito le granjeó muchos enemigos, temiendo por su vida. Galeno abandonó la capital en el año 166 y murió en su ciudad natal en una fecha indeterminada a comienzos del siglo iii.

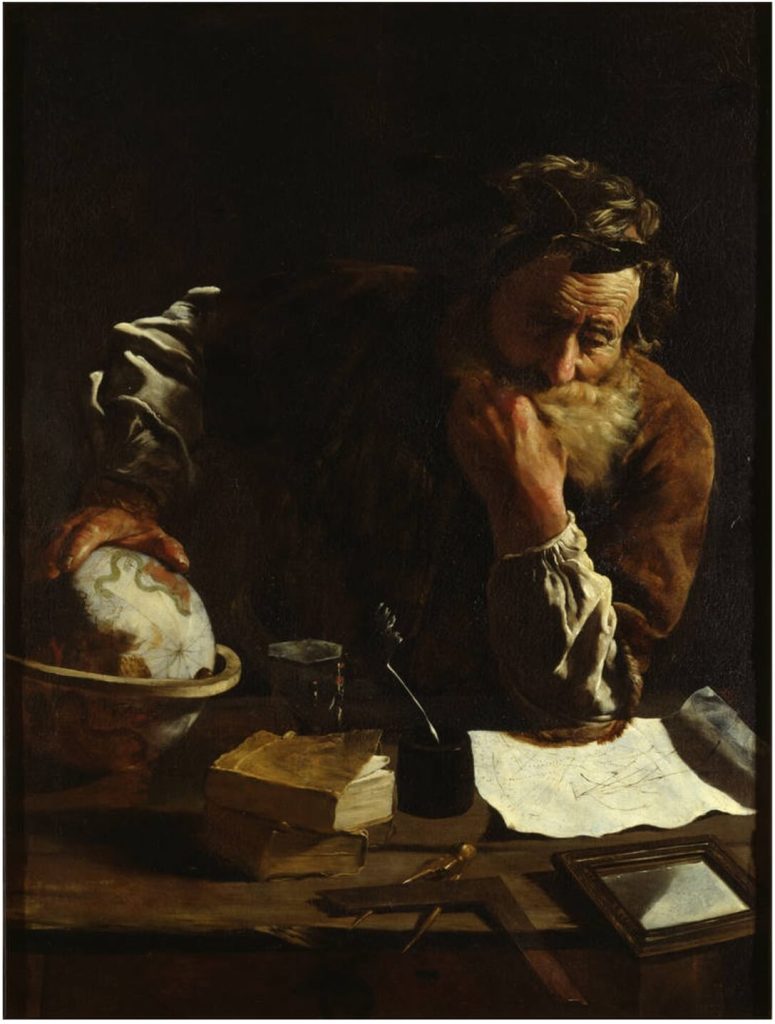

Más allá del «¡Eureka!»

Arquímedes (287 - 212 a. C.)

Ha pasado a la historia por una exclamación, ¡Eureka! (¡Lo he descubierto!), y por el descubrimiento que le hizo pronunciarla, el principio de Arquímedes: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado por una fuerza equivalente al peso del volumen de dicho fluido desplazado por el objeto en cuestión. Pero su legado trasciende este hallazgo.

Natural de Siracusa, la principal polis de la Sicilia griega, Arquímedes estudió en Alejandría, ciudad en la que, según el historiador Diodoro Sículo, pudo frecuentar a los discípulos del matemático Euclides. Por fructífera que fuera su estancia allí, regresó a mediados del siglo iii a. C. a Siracusa y ofreció sus servicios al tirano Hierón II (con quien pudo estar emparentado) haciendo fama y fortuna como inventor de asombrosas máquinas bélicas.

Tornillos, garras y rayos

En medio del fuego cruzado entre Roma y Cartago, en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.), Siracusa se había convertido en un freno a la expansión romana en Sicilia. El apoyo prestado por la facción cartaginesa a la causa púnica en los últimos años de la contienda fue la coartada que sus enemigos necesitaban para aplastar a Hierón de una vez por todas y anexionarse el sur de la isla. Así comenzó un cruel asedio que se iba a prolongar durante casi tres años.

La feroz resistencia siracusana tuvo un máximo responsable y no fue otro que Arquímedes. Resultó ser él quien diseñó la estrategia militar, reforzando las murallas de la ciudad con máquinas de asedio, balistas –similares a grandes ballestas– y catapultas que atacaban a distancia a los barcos enemigos. Otros ingenios desarrollados por él fueron el llamado tornillo de Arquímedes, especie de taladradora gigante a manivela que alzaba agua, harina o grano; la manus ferrea o garra, grúa con gancho para escorar las embarcaciones que se acercaban a las fortificaciones; y el quizá legendario rayo de Arquímedes, sistema de espejos que reflejaban la luz solar y los concentraban en las naves romanas para incendiarlas. También teorizó por vez primera sobre el principio de la palanca e inventó la polea compuesta.

El visionario griego falleció seguramente tras la rendición de Siracusa, en el año 212 a. C. Dice la leyenda que estaba absorto en un problema matemático cuando un soldado romano le ordenó acompañarle, para ser entregado a sus superiores. Arquímedes se negó a hacerlo hasta que no hubiera dado con la solución, un empeño que le costó la vida.