Durante el siglo XIX, el conjunto nazarí de la Alhambra fue objeto de ensoñaciones de un buen número de viajeros de origen extranjero que se adentraron en nuestro país con el objetivo de buscar un Oriente cercano y sumergirse en él. Figuras capitales del Romanticismo europeo como Víctor Hugo, Chateaubriand o Richard Ford recalaron en Granada, dejándose seducir por el patrimonio nazarí y dando rienda suelta a su imaginación.

La Alhambra, que en los siglos anteriores ya había despertado el interés de cuantos se adentraron en España, se convirtió en protagonista de algunos de los relatos y textos capitales del Romanticismo decimonónico y dio un empuje decisivo a la corriente conocida a posteriori como «orientalista», llegando incluso a hablarse de «alhambrismo».

En este sentido, cuando pensamos en esta pieza fundamental del patrimonio artístico español durante el siglo XIX, inevitablemente la asociamos a la pluma de alguno de estos escritores y, también, al pincel de artistas como Mariano Fortuny o John Singer Sargent.

Sin embargo, esta centuria significó mucho más para la Alhambra, pues fue también el foco de miradas mucho más objetivas, de restauraciones que, con mayor o menor acierto, tratarían de restituir su esplendor original y, sobre todo, fue el momento de su declaración como Monumento Nacional.

Conservación de la Alhambra bajo el reinado de Isabel II

Desde que el conjunto pasó a ser propiedad de la Corona, en 1492, tuvieron lugar varias intervenciones de cara a su conservación que trataron de respetar la estética original, si bien algunos de sus edificios fueron adaptados a otras funciones, como sucedió con la mezquita, convertida en iglesia dedicada a Santa María.

A lo largo de los reinados sucesivos se dieron otras actuaciones, pero también comenzó un declive que se intensificaría en el siglo XVIII, a pesar del intento de los monarcas por garantizar su salvaguarda; este estado de ruina se acentuaría durante el siglo XIX.

Ya desde comienzos de tan convulsa centuria, la Alhambra se vio inexorablemente ligada a algunos de los acontecimientos que sacudieron España, y en particular a la Guerra de la Independencia (1808-1814). Esto, por un lado, permitió su difusión, pues algunos de los principales escritores, que después la inmortalizarían, vinieron antes en misión diplomática —entre ellos, el propio Washington Irving—, pero, por el otro, también tuvo consecuencias desastrosas para el conjunto.

Además del saqueo y la destrucción que toda guerra trae consigo, durante un tiempo sirvió como prisión de los sublevados, y también algunas de sus estancias fueron transformadas en polvorines; incluso llegó a convertirse en objetivo francés cuando, en septiembre de 1812, las tropas napoleónicas trataron de volar sus torres. Tras la retirada de los franceses la situación no mejoró, como consecuencia de los expolios y la corrupción de la administración local, a lo que se unía la escasa financiación estatal y los saqueos que tuvieron lugar.

Afortunadamente, estos saqueos fueron disminuyendo a consecuencia, entre otras cosas, de la creciente seguridad y protección por parte de las autoridades de las obras de restauración y conservación que allí se desarrollaron. Esta mayor atención se vio incrementada gracias a los escritos de los mencionados Washington Irving y Richard Ford, quienes llegaron en 1829 y 1832, respectivamente, y cuyas obras fomentaron un mayor flujo de visitantes internacionales. La afluencia de público y las denuncias del precario estado de conservación en que se encontraba permitieron una mayor sensibilización de las autoridades, cada vez más conscientes de la importancia de conservar y restaurar el conjunto nazarí.

Por otra parte, durante la primera etapa como gobernador del coronel Francisco de Sales Serna, entre 1827 y 1835, la situación económica del conjunto mejoró. Además del saneamiento de las cuentas, a partir de 1830 se destinaron desde Patrimonio Real en Madrid 50.000 reales anuales a la restauración de la Alhambra, cantidad que se vería aumentada desde 1843, bajo el reinado de Isabel II (r. 1833-1868). Asimismo, se promulgó el primer reglamento para la regulación de visitas a la Alhambra, que también conllevaba la obligación de mantenerla en buen estado.

Desde el punto de vista material, destaca la reposición de las techumbres que se encontraban en malas condiciones, lo que permitió frenar el deterioro provocado por la lluvia.

El trabajo de la familia Contreras en la restauración de la Alhambra

Uno de los periodos más destacados, en relación al estado del edificio, fue la llegada de la saga de los Contreras como restauradores, especialmente desde el 29 de octubre de 1840, cuando el patriarca, José Contreras Osorio, fue nombrado arquitecto director de obras del Real Sitio y Fortaleza de la Alhambra, si bien ya había intervenido en el conjunto de manera intermitente como maestro de obras desde 1827.

Como ha estudiado Asunción González, las restauraciones de Contreras estuvieron marcadas por el espíritu del Romanticismo. A diferencia del criterio actual, que consiste en el respeto por el monumento y en el que prima un carácter arqueológico, imperó el deseo por «recuperar la idea» que del edificio —y, por extensión, de la cultura andalusí— se tenía. Este tipo de intervención deriva de las teorías de restauración imperantes en la época en buena parte de Europa, cuyo más conocido representante es Eugène- Emmanuele Viollet-le-Duc, quien intervino en obras como la catedral de Notre Dame de París o el castillo de Carcassone.

En el caso del conjunto nazarí de la Alhambra, además existió el hándicap que representaba la escasa formación que en aquel tiempo se tenía sobre arte andalusí, lo cual, inevitablemente, perjudicó el resultado.

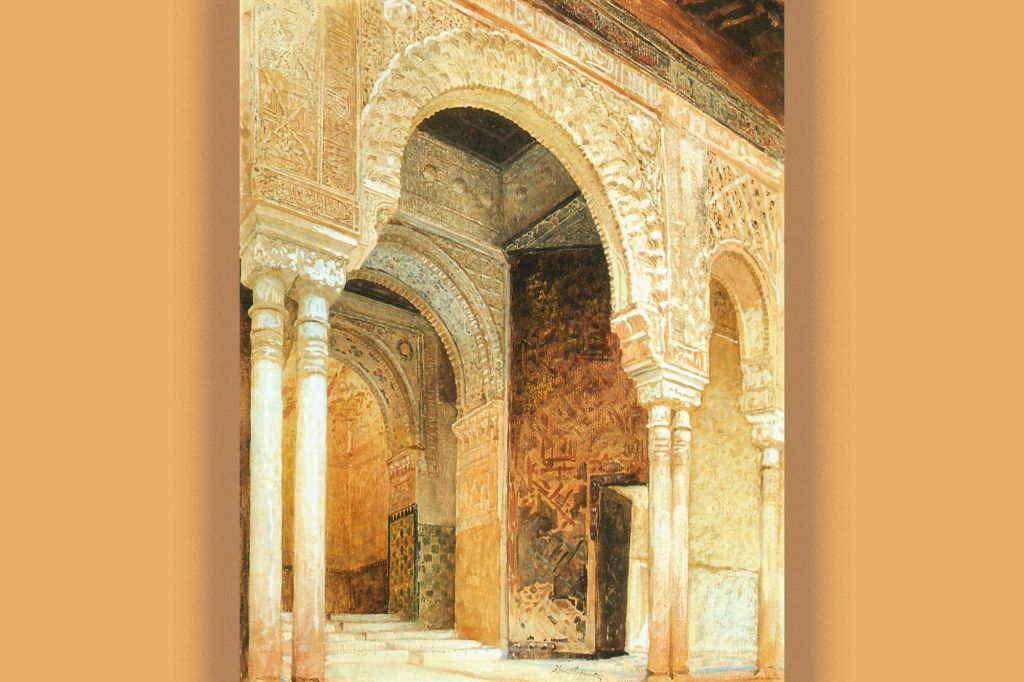

José Contreras Osorio trabajó en estrecha relación con su hermano Francisco y sus hijos Francisco, José Marcelo y, especialmente, Rafael, quien, como veremos, en los años sucesivos alcanzaría gran protagonismo. Durante las décadas centrales del siglo, llevaron a cabo diferentes intervenciones de distinto calado, una de las más criticadas sería la de la Sala de las Camas de Baño de Comares, entre 1840 y 1843, en la que desmantelaron el cuerpo superior de celosías y eliminaron la mayoría de decoraciones en yeso —tanto originales como posteriores—, de las que únicamente se salvaron algunas para sacar copias de las mismas. Esta actuación fue muy criticada tiempo después, algo que llevaría a Rafael Contreras a tratar de eximir de la responsabilidad a su padre.

Asimismo, polémico fue su trabajo en el Patio de los Arrayanes, que en aquel momento se encontraba en precario estado. En este caso, Contreras desmontó la estructura original y renovó buena parte de las decoraciones de yeso y madera, entre otras actuaciones. Seguramente, la intervención más criticada fue el raspado de las columnas del Patio de los Leones, en 1842, que conllevó la pérdida de la policromía original. Esto generó una polémica que obligó a Contreras a justificar sus actuaciones en un informe que redactó en 1843 y en el que basaba su legitimidad en el hecho de que en sus intervenciones estaba «copiando lo antiguo». Este escrito no detuvo unas críticas de las que se hizo eco incluso Théophile Gautier y que, seguramente, motivaron que en 1845 José fuera cesado como arquitecto de las obras de la Alhambra.

A finales de 1846 sería sustituido por el arquitecto Salvador Amador (1813-1849), bajo la supervisión del arquitecto de Real Patrimonio Narciso Pascual y Colomer. Aunque, en un principio, Amador se mostró contrario a las intervenciones anteriores, prosiguió en la línea de Contreras, llegando a proponer el desmantelamiento y posterior reconstrucción del Patio de los Leones. Afortunadamente, esta polémica idea no se llevó a cabo gracias al informe que redactó Pascual y Colomer, contrario a las restauraciones decorativas y más partidario de centrarse en las obras de asentamiento y estructura.

Después, en 1847, Rafael Contreras entraría en escena tras su nombramiento por parte de Isabel II como «restaurador adornista», gracias a su reproducción de la Sala de Dos Hermanas del Palacio de los Leones, que había comenzado en 1842. La reina se mostraba particularmente implicada en restituir el sabor «oriental» a la Alhambra, pues indicó que Contreras había de dedicarse «[…] especialmente a restaurar los adornos de aquel bellísimo recuerdo de España en la forma absolutamente la misma que tenía al tiempo de la conquista […]. Si se hubiese por necesidad que intervenir en alguna obra que no tenga que ver con los adornos que la lleve a cabo el arquitecto, que Contreras solo se dedique a los adornos».

Contreras llevaría a cabo una serie de intervenciones en la línea de su padre en espacios como la Sala de Camas del Baño Real de Comares, que, como vimos, había sido desmantelada por José. Rafael la rehízo casi completamente para darle un sabor más «oriental», a excepción de las columnas, parte del pavimento y algunos azulejos. Uno de los episodios más tristes en este caso es que muchos de los artífices de esta intervención llegarían a firmar en las paredes, para dejar constancia de su participación.

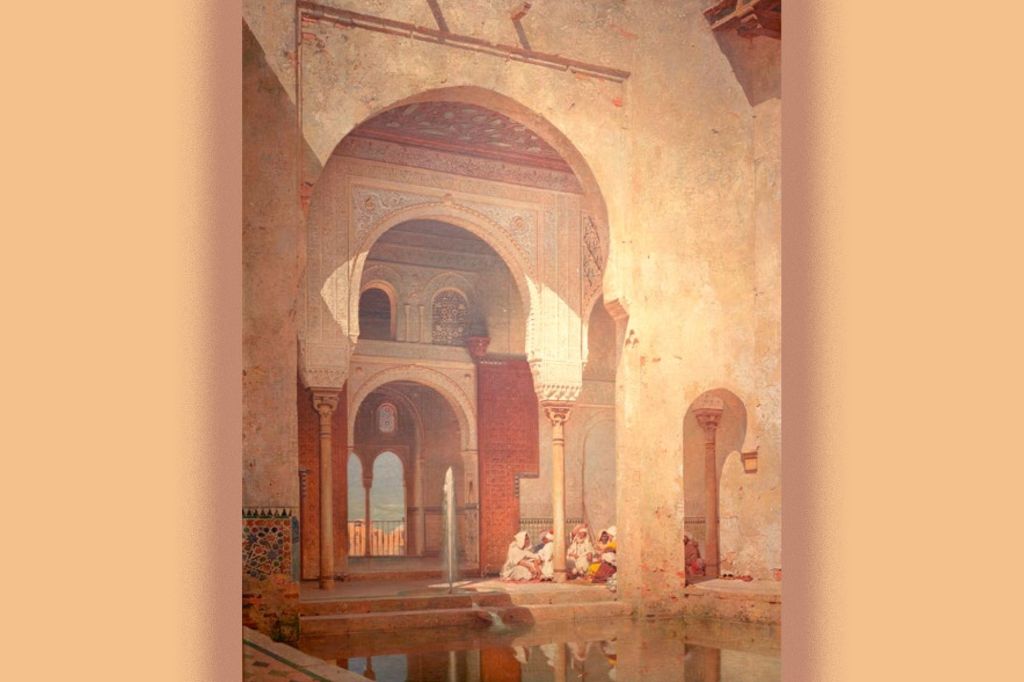

En la misma línea, Contreras trabajaría, entre otras partes, en el Patio de Arrayanes, en el Salón de Embajadores y en el Palacio de los Leones. Aquí, además de la restitución de elementos decorativos, también intervino a nivel estructural, al sustituir en 1859 la antigua techumbre a cuatro aguas del templete oriental por una cupulilla, acorde a su idea del estilo «oriental» que, según él, habría tenido en origen. Esta cúpula, documentada a través de las fotografías de Jean Laurent, sería retirada por Leopoldo Torres Balbás en el siglo XX.

Estas y otras actuaciones evidencian una idea desvirtuada del estilo original de la Alhambra y una idea muy vaga de «lo oriental», en la línea del gusto romántico de la época. A pesar de ello, y del perjuicio que supuso para el conjunto, las intervenciones que se llevaron a cabo durante el siglo XIX permitieron estabilizar la situación de la Alhambra a comienzos de la centuria y evitar el estado de ruina.

La Alhambra, Monumento Nacional en 1870

Tras la revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa» y que conllevó el destronamiento y exilio de Isabel II, la Alhambra quedó desligada de la Corona pasando a manos del Estado, lo que llevaría a su declaración, en 1870, como Monumento Nacional. Esta declaración fue decisiva para garantizar la conservación, protección y salvaguarda del conjunto. Además, constituyó un caso excepcional, pues fue la primera propiedad laica que recibió esta declaración en España.

Recordemos que el conjunto nazarí había formado parte del patrimonio de la Corona desde 1492 hasta ser propiedad estatal. Esta declaración no estuvo exenta de complejidades, marcadas tanto por la indefinición que en un principio existía del perímetro que comprendía el conjunto nazarí, como por el intento de control de distintos poderes e instituciones. Concretamente, desde octubre de 1868 comenzó una disputa en la que se vieron involucrados la Comisión de Monumentos de Granada —para la que Rafael Contreras continuaría trabajando—, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento. Esta disputa por el control de la Alhambra daría pie, entre otras cuestiones, a la redacción de varios escritos por parte de Contreras en los que, además de expresar su pesar por el hecho de que el conjunto pasase a manos del Estado, defendía y ensalzaba sus intervenciones previas. Además, durante este tiempo se llevaron a cabo algunas intervenciones, como la recuperación de la Puerta de las Armas o la demolición del pasadizo volado que existía en el Patio de la Mezquita.

Tras varias idas y venidas, en las que entró en juego la cuestión del perímetro del conjunto monumental, en 1872 pasó a manos del Ministerio de Fomento y, a partir de la restauración borbónica y el ascenso al trono de Alfonso XII en 1874, la Alhambra se consolidaría de manera definitiva como un monumento público protegido por el Estado, tal y como corresponde a un conjunto emblemático de la historia y la cultura españolas.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.