Los famosos Juicios de Núremberg no fueron los únicos que se realizaron al acabar la Segunda Guerra Mundial. Mucho menos conocidos son los Juicios de Tokio. El 12 de noviembre de 1948, un Tribunal Militar Internacional juzgó y condenó a muerte a responsables políticos y militares japoneses acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad durante el conflicto de 1939-1945. Sin embargo, el debate sobre la objetividad y la forma en que estos juicios se llevaron a cabo aún sigue vigente.

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente se instituyó en paralelo a los Juicios de Núremberg con el objetivo de juzgar a los imputados de los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945. Esta carta se hacía pública tres meses después del Día de la Victoria aliada y ponía sobre la mesa las bases para la institución de un Tribunal competente para conocer y juzgar los crímenes de guerra contra la humanidad y contra la paz.

La ocupación de Japón

A su llegada a Japón, los estadounidenses habían encontrado un país absolutamente devastado social, humana y económicamente. No solo las viviendas y prácticamente todos los edificios estaban en ruinas, sino también las creencias y las tradiciones de los japoneses. Asimismo, miles de hogueras destruían cualquier documento que les pudiera inculpar por todo lo que había sucedido en el conflicto mundial. De este modo quemaban las pruebas de sus delitos y su pasado, antes de la llegada americana.

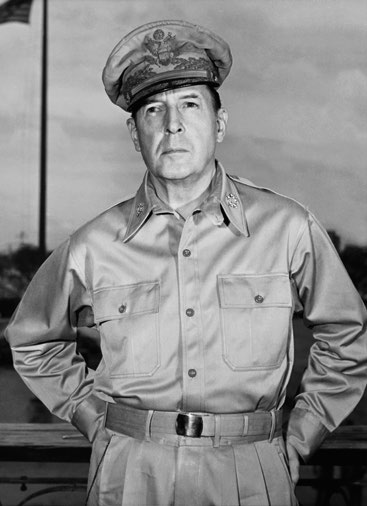

Mientras se desarrollaba el juicio, MacArthur, el general más condecorado de Estados Unidos, supervisó la ocupación de Japón, la cual duró desde 1945 hasta 1951. Fueron años en los que MacArthur concibió un experimento de democracia forzada. Además, Japón debió afrontar, nada más acabar el conflicto, un proceso de desmilitarización total.

Aunque la intención del general americano era encontrar a los responsables de Pearl Harbor, finalmente se contempló juzgar todo lo sucedido entre 1931 y 1945, es decir, desde que Japón ocupó Manchuria, con treinta millones de habitantes, y comenzó la guerra de Indochina. Pronto se vio la complejidad de encontrar culpables, dada la cantidad de cargos y de personas que habían sido responsables en el poder desde entonces.

Lo que se juzgó en Tokio

El Tribunal estaba compuesto por once jueces, los cuales representaban a once países aliados. Pese a que la duración no fue corta, ya que fueron dos años y medio de sesiones, declaraciones y sentencias, el proceso fue relativamente sencillo. El motivo es que la mayoría habían decidido el veredicto antes de empezar los juicios: los japoneses acusados eran culpables de todos los cargos.

Se determinaron crímenes contra la paz y crímenes de guerra, que se basaban en la existencia de una premeditación para alterar la paz y la existencia de asesinatos, torturas y violaciones contrarios a las Leyes de la Guerra. También se hablaba de genocidio y de crímenes contra la humanidad, ya que se había producido exterminio y muerte en masa, especialmente en la llamada Masacre de Nankín. Además, se les acusaba de complot de guerra por atentar contra la seguridad interior de un Estado soberano.

Fueron muchos los responsables acusados que prefirieron suicidarse antes que ser detenidos y juzgados. Ente las figuras más importantes que tomaron esta decisión se encuentran el general Anami Korechika, ministro de la Guerra, y el vicealmirante Onishi, el creador de los kamikazes. Doce miembros de la Asociación del Sol Esplendoroso, con su líder Hibi Waichi a la cabeza, se suicidaron delante del palacio imperial. Muchos de ellos pensaron que suicidándose podrían evitar el deshonor a la familia imperial y a las máximas jerarquías niponas al atribuirse por entero la culpa de la derrota. ¿El método elegido por la mayoría? El seppuku, el clásico ritual de los antiguos samuráis del país del Sol Naciente.

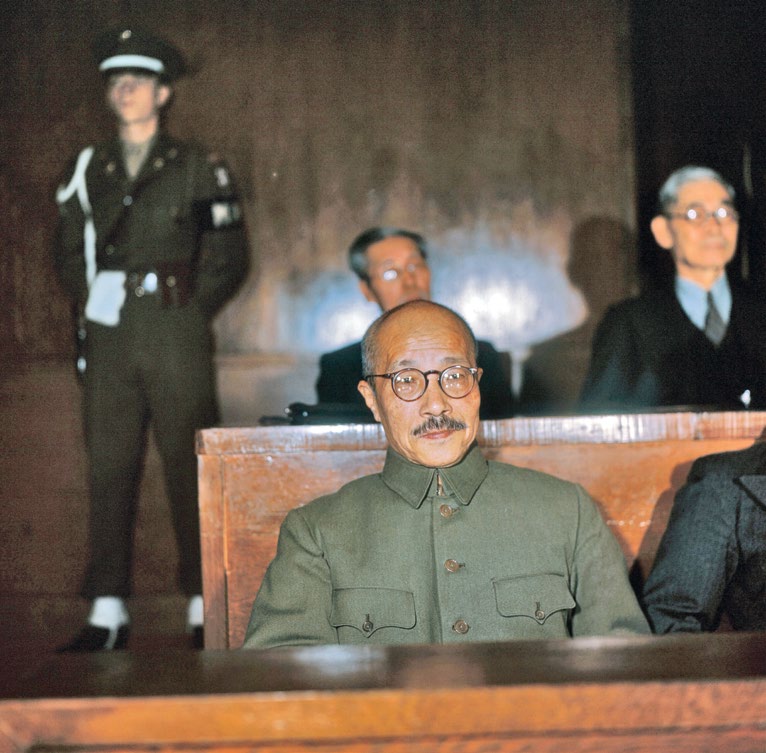

Peor suerte corrió Hideki Tōjō –considerado el artífice de la Guerra del Pacifico–. Quien había sido primer ministro y ministro de la Guerra japonés quiso suicidarse, pero no murió en el intento de dispararse. Arrestado y juzgado, Tōjō fue el chivo expiatorio de los juicios, aquel a quien se pretendió culpar de absolutamente todo lo sucedido en el conflicto mundial.

El verdadero responsable

Pero, si nos atenemos a los hechos, lo cierto es que solo una persona estuvo en la cúspide del poder todo ese tiempo: el emperador Hirohito. Y he aquí una de las mayores polémicas en torno a los Juicios de Tokio. Recordarán los lectores que en los juicios de Núremberg no se pudo juzgar a Adolf Hitler como máximo responsable de las atrocidades cometidas por los nazis debido a su suicidio. Pues bien, en el proceso de Tokio tampoco se pudo juzgar al emperador Hirohito. Este fue un punto de fricción desde el principio entre los aliados. Mientras que el setenta por ciento de los estadounidenses quería un castigo para el emperador, en Washington se vivía un polémico debate.

En 1946 ya se había llegado a un acuerdo debido a las advertencias de MacArthur: si le ocurría algo a la figura del emperador, símbolo del país del Sol Naciente, Japón se desintegraría y el caos, la guerra civil y la revolución comunista se apoderarían del país. De esta manera, se decidió que el emperador no solo no fuera acusado y condenado, sino que ni siquiera estuviera presente como testigo en el juicio.

Es más, se conformó todo un aparato ideológico en torno a Hirohito. Aparecía ante los medios de comunicación vestido a la occidental, realizando por primera vez una gira por el país ante miles de japoneses que le consideraban un ser divino y no habían visto jamás su rostro salvo a través de escasas fotografías. La nueva imagen de Hirohito –quien tuvo que renunciar públicamente a ser considerado una divinidad– era la de un hombre deseoso de paz, desinformado, una víctima que había acudido a la guerra obligada y forzada por los militares.

En todo este debate sobre la figura del emperador, Pearl Harbor era un motivo más de conflicto. Algunos dirigentes declararon que Hirohito se había enterado del suceso posteriormente. Pero pese al intento de destruir todas las pruebas que habrían podido inculparlo, salió a la luz la transcripción de una conferencia que demostraba claramente que, cuatro días después de que las tropas imperiales zarparan hacia Pearl Harbor, el emperador se había reunido con Hideki Tōjō para hablar del asunto. Algo por otro lado evidente para algunos jueces, y para gran parte de la opinión pública, que sabían que en su nombre millones de personas lucharon, murieron, cometieron crímenes atroces y llegaron, como se ha visto, a suicidarse.

Juicios y sentencias

Tras muchas sesiones y deliberaciones, los acusados subieron a la tribuna en septiembre de 1947 en el antiguo cuartel general del ejército japonés –que era de los pocos edificios que habían quedado en pie–.

Pero la resolución de los jueces no fue rápida. Mientras, el interés público por la sentencia se fue desvaneciendo y Japón se americanizó a pasos agigantados. Siete meses después, el 12 de noviembre de 1948, cuando el juicio ya se alargaba dos años y medio, tocó a su fin. Los datos nos hablan de 818 sesiones, 419 testimonios, 779 declaraciones juradas y 4.336 pruebas documentales. Les llevó cinco días leer la sentencia final, repleta de crueldades inhumanas que fueron ordenadas y permitidas por el gobierno y la milicia japonesa entre 1931 y 1945. En total, veintiocho oficiales y militares japoneses fueron declarados culpables de multitud de cargos y atrocidades mayores de las que podemos imaginar, frente a los veintiún dirigentes alemanes de los juicios de Núremberg. Nadie se sorprendió de que no se mencionara en ningún momento al emperador. Se había aceptado que supuestamente dijera que la guerra era inevitable y estaba por encima de sus deseos.

Los juicios acabaron con dieciséis cadenas perpetuas, dos condenas menores y siete penas de muerte en la horca –cinco generales, el anterior primer ministro y Tōjō–. No todos los jueces estuvieron de acuerdo con esto, pero estas opiniones no se mencionaron en la sentencia final. Poco después, en 1955, los condenados a cadena perpetua fueron perdonados, aunque quedaron inhabilitados para tener ningún cargo público exceptuando a Shigemitsu Mamoru, que había sido indultado en 1950 y se convertiría nuevamente, en 1954, en ministro de Relaciones Exteriores.

¿Cuál fue la finalidad?

En junio de 1950 también acabó la pactada desmilitarización, ya que, cuando comenzó la Guerra de Corea, Washington decidió volver a armar a Japón. Un hecho de gran importancia que demostraba lo que muchos habían expresado tras acabar los juicios, tachándolos de farsa y de ser una completa hipocresía. Es comprensible que, tras esta lectura, ronde las mentes de los lectores la siguiente pregunta: ¿cuál fue la finalidad de los Juicios de Tokio?

Lo cierto es que proteger al emperador Hirohito fue de vital importancia para Estados Unidos, aunque, realmente, si hubiera sido juzgado no se habrían cumplido aquellas profecías apocalípticas de las que hablaba MacArthur. A lo sumo, habría habido algunas manifestaciones, puesto que, pasada la atrocidad de la guerra, los japoneses estaban más preocupados por comer y tener un techo.

Pronto llegaron más conflictos: la Guerra de Indochina, el conflicto británico contra los comunistas de las antiguas colonias neerlandesas y, por supuesto, la Guerra Fría. En todos ellos, Japón desempeñaría un papel crucial, siendo clave en el equilibrio de poder de la posguerra. Quizá, como sugieren muchos especialistas en el conflicto y sus consecuencias, Japón estaba preparado para un cambio, pero Estados Unidos no.

Para saber más:

- Nanking, película de 2007.

- El desarrollo de la competencia internacional. Primeros aportes desde Núremberg y Tokio. Jaime A. Sandoval Mesa. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, pgs. 35 a 55 (2012).

- La justicia de los vencedores. De Núremberg a Bagdad. Danilo Zolo. Editorial Trotta (2007).

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.