El 5 de mayo de 1981, el miembro del IRA Bobby Sands murió a los 27 años en la prisión de Maze, Irlanda del Norte, después de 66 días en huelga de hambre. Asistieron a su funeral unas 100.000 personas y el Ejército Republicano Irlandés (IRA) le rindió honores militares. Semanas antes, al poco de iniciada la protesta, Sands había sido elegido diputado en las elecciones al Parlamento británico. La victoria dio al nacionalismo norirlandés una súbita notoriedad internacional, aunque, de haber podido, Sands nunca hubiera ocupado su escaño debido a la estrategia abstencionista de no legitimar las instituciones británicas. La primera ministra Margaret Thatcher, que en el momento del deceso acababa de cumplir dos años en el cargo, se mostró inconmovible: «El señor Sands era un criminal convicto y eligió suicidarse. Fue una posibilidad que su organización no les dio a sus víctimas».

La muerte de Sands fue seguida por otras nueve en circunstancias similares; la última, la de Michael Devine, el 20 de agosto. Esta vez los miembros del IRA habían decidido escalonar el inicio de las acciones para mantener en vilo durante más tiempo a la opinión pública y atraer la atención mundial —tardaban una media de dos meses en morir—. Era la culminación de una serie de protestas iniciadas en 1976, cuando el Gobierno laborista retiró a los miembros del IRA la consideración de presos políticos que habían conseguido en 1972 con otra huelga de hambre masiva y les dejó así sin los derechos que ese estatus les garantizaba: no hacer trabajo penitenciario, no llevar uniforme y recibir una visita, un paquete y una carta a la semana, entre otros varios.

La decisión de igualar a los presos nacionalistas con delincuentes comunes dio lugar a distintas acciones: la protesta de las mantas de 1976 (los presos se negaban a ponerse el uniforme y se cubrían solo con una manta), la protesta sucia de 1978 (llenaban las celdas de excrementos) y la huelga de hambre de octubre de 1980, que se suspendió cuando uno de los siete huelguistas se encontraba al borde de la muerte. En la siguiente acción, capitaneada por Bobby Sands, ya no habría límite: los presos estaban dispuestos a llegar hasta el final.

Un asesinato que golpeó a la reina

La década de los setenta fue la más sangrienta de las tres que duró el conflicto de Irlanda del Norte (1968-1998). Los primeros incidentes graves se registraron en la batalla del Bogside (agosto de 1969), que se inició por la represión policial y los ataques de grupos unionistas —protestantes y partidarios de la pertenencia al Reino Unido— a un movimiento que pedía el fin de la discriminación sufrida por la minoría nacionalista católica irlandesa.

El conflicto revistió una gran complejidad, aunque no se trató de una guerra religiosa, como a veces se cree, ya que la dicotomía católicos-protestantes era meramente social, no por cuestiones doctrinales. Fue una lucha extremadamente violenta, casi una guerra civil, en la que tomaron parte múltiples protagonistas: los grupos armados republicanos IRA e INLA se enfrentaron a organizaciones paramilitares unionistas (UVF y UDA), las fuerzas del orden locales (RUC) y el propio ejército británico. El peor año, 1972, dejó un saldo de 480 muertos y masacres como el Bloody Sunday y el Bloody Friday. Londres suspendió el Parlamento irlandés y el autogobierno y volvió a implantar la administración directa del Reino Unido.

Los setenta acabaron con un balance de 2.000 muertos, uno de los cuales golpeó duramente a los Windsor. El 27 de agosto de 1979, el IRA asesinó con una bomba colocada en su barca a lord Mountbatten, primo segundo de Isabel II, tío de Felipe de Edimburgo y mentor del príncipe Carlos. Lord Mountbatten era una persona especialmente cercana a la familia real; en 1939, había propiciado el primer encuentro entre los futuros monarcas durante una visita de Isabel y sus padres al Britannia Royal Naval College. El día del atentado se produjo también la emboscada de Warrenpoint —la peor de todas las sufridas por el ejército británico en el Úlster—, en la que murieron 18 soldados británicos y seis resultaron heridos de gravedad.

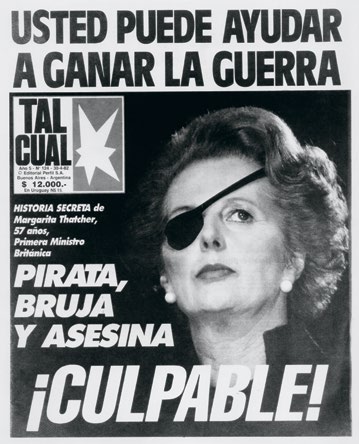

La forma en que Margaret Thatcher encaró la crisis norirlandesa de 1981 hizo bueno el apelativo de Dama de Hierro con que la prensa soviética había intentado denigrarla años antes y que ella siempre aceptó gustosa.

La inglesa impasible

Para Thatcher se trataba de un problema puramente criminal y de orden público. Frente a los siete agónicos meses que duró la huelga de hambre y el terrible goteo de muertes ante la mirada del mundo entero —pasaron 107 días entre la primera y la última—, Thatcher permaneció imperturbable. Al final, venció. La protesta acabó suspendiéndose en octubre por decisión de las familias de unos huelguistas moribundos —hubo otros trece más, aparte de los diez muertos— y Thatcher fue elogiada por la prensa del Reino Unido por su firmeza.

La resolución de la crisis, sin embargo, tuvo efectos no deseados. En Irlanda del Norte, la primera ministra se convirtió en un personaje odiado como pocos, la violencia se recrudeció —61 muertos durante la huelga, 34 de ellos civiles— y se reactivó el apoyo y la afiliación al IRA, al tiempo que la opinión pública internacional contemplaba con desagrado la insensibilidad de Thatcher. Pero las consecuencias más importantes fueron de otro tipo. Al aceptar estoicamente el martirio, los presos republicanos demostraron que no eran esos vulgares criminales que pretendía el establishment británico. La elección al Parlamento de Bobby Sands y el apoyo masivo a los huelguistas dieron a la lucha nacionalista una dimensión distinta. El Sinn Féin, brazo político del IRA, se presentó por primera vez a las elecciones en las dos Irlandas (Norte y Sur), aunque sin renunciar a la estrategia abstencionista. Thatcher había ganado el pulso, pero su enemigo acabó reforzado.

A finales de 1981, las cosas no pintaban bien para la primera ministra. Sus dos primeros años de Gobierno no habían sido fáciles. A la crisis económica, con una elevada inflación y un desempleo creciente, se unía una importante conflictividad social que dio lugar a disturbios generalizados en varias ciudades. La política de recortes en el gasto público no ayudaba y el Partido Conservador iba claramente por detrás en las encuestas. El liderazgo de Margaret Thatcher se encontraba cada vez más cuestionado en sus propias filas por los llamados wets, partidarios de un estilo más dialogante. No muchos la veían capaz de ganar las siguientes elecciones.

Salvada por unos matarifes

La ayuda le llegó, sin embargo, de forma insospechada. A 12.000 kilómetros de distancia, en el Cono Sur, la sangrienta Junta Militar Argentina, en el poder desde el golpe de Estado de 1976 y dirigida a la sazón por el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri —famoso por su alcoholismo y por representar a la línea más dura del Ejército—, decidió invadir unas islas ocupadas por Gran Bretaña en 1833 y reclamadas desde entonces por Argentina. Así empezó, el 2 de abril de 1982, la guerra de las Malvinas (o Falklands, según se mire).

¿Qué llevó a Galtieri y sus secuaces de la Junta, Basilio Lami Dozo (Fuerza Aérea) y Jorge Anaya (Armada), a cometer tamaña estupidez? Sin duda, razones internas: apelar a la exaltación patriótica con el fin de disimular su incapacidad para sacar al país de la crisis —inflación anual del 90 %, empobrecimiento de las clases medias, actividad económica paralizada, protestas de organismos de derechos humanos por los desaparecidos— y así alargar diez minutos más la agonía de una dictadura que había fracasado en todo menos en asesinar a sus ciudadanos.

De los cálculos que hizo el almirante Anaya, verdadero cerebro —es un decir— de la operación, solo uno resultó acertado: el estado de histeria nacionalista que se apoderó de la mayor parte del país y que se tradujo en un apoyo masivo a la guerra. Todo lo demás, simplemente, salió mal. Los militares argentinos partían de dos premisas. La primera era que los ingleses no responderían militarmente, y es cierto que había datos que podían avalar esa hipótesis: el Reino Unido había estado retirando barcos de la zona debido a restricciones presupuestarias y poco antes ambos países habían explorado una posible cesión de soberanía de las islas —al estilo de la de Hong Kong— que al final no fue aceptada por la Cámara de los Comunes. No parecía que las Falklands tuvieran mucha importancia. El problema era que sus habitantes se resistían obstinadamente a dejar de ser británicos.

Sin el apoyo de los Estados Unidos

La segunda premisa que resultaría falsa fue la de que Estados Unidos apoyaría a los militares argentinos, o al menos se mantendría neutral, en agradecimiento por su colaboración con la CIA en la guerra sucia que esta mantenía en Centroamérica —adonde Argentina envió a sus experimentados torturadores— y en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947, que en teoría les obligaba a socorrerles. Pero los vínculos americanos con el Reino Unido eran bastante más fuertes: además de los históricos, nada menos que la OTAN. Al día siguiente de la invasión, la ONU aprobó la resolución 502, que exhortaba a Argentina a retirarse de las islas y a los dos países a negociar una solución pacífica cuanto antes. Estados Unidos votó a favor y mandó a su secretario de Estado, Alexander Haig, a mediar entre las partes.

Margaret Thatcher vio en la defensa de esos remotos dominios de Su Majestad —unas islas que casi ningún británico era capaz de señalar en el mapa— un episodio típico de la Guerra Fría y actuó según el principio de que no se podía ceder. Jugó a ser Churchill, y no Chamberlain, y ganó; esta vez, en serio.

La Dama de Hierro se crece

La guerra duró 74 días y tuvo episodios brutales, como el hundimiento del crucero argentino General Belgrano (323 muertos), el del destructor Sheffield (20 muertos y 60 heridos) o la batalla de Pradera del Ganso. El coste fue muy elevado para ambas partes, pero la realidad es que más para Argentina, que además de la guerra perdió a 649 hombres, recibió de vuelta a 1.300 heridos y soportó más de 400 suicidios entre los antiguos combatientes, jóvenes soldados de 19 años que fueron llamados a filas y obligados a morir por un empeño absurdo (también hubo 255 bajas inglesas, más tres isleños).

A finales de abril, la mediación de Haig fracasó definitivamente —según este, por la tozudez de los militares argentinos y las diferencias que les enfrentaban— y Ronald Reagan optó ya sin ambages por el apoyo a Reino Unido. El conflicto acabó de la única forma posible: el 14 de junio, totalmente superadas por el poderío militar británico, las fuerzas argentinas se rindieron incondicionalmente. Tres días más tarde, dimitió Galtieri, pero la dictadura tardó todavía más de un año en caer.

El fervor nacionalista no es patrimonio de nadie: la guerra de las Malvinas catapultó a Thatcher, que, en las elecciones de junio de 1983 obtuvo la victoria más amplia en cuatro décadas y en 1987 volvió a ganar. Resultado: una década de thatcherismo.

El difícil camino de la paz

La resolución del conflicto norirlandés fue un poco más compleja. En 1983, Gerry Adams, nuevo líder del Sinn Féin, ganó el escaño de la circunscripción de Belfast oeste al Parlamento de Westminster, que tampoco ocupó. El conflicto armado continuó en la llamada «guerra larga»: una violencia constante, aunque de intensidad algo menor (aun así, en 1988 hubo 104 muertos), para la que el IRA contó con armas facilitadas por Muamar el Gadafi.

Los intentos de encontrar una solución no empezaron hasta finales de la década con las conversaciones entre Gerry Adams y John Hume, líder de los socialdemócratas norirlandeses, que diez años más tarde acabarían dando como fruto los Acuerdos de Viernes Santo del año 1998. Así se selló la paz, ratificada tanto en el Sur como en el Norte en referéndum.

En 2011, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo fueron de visita oficial a la República de Irlanda, la primera de un monarca inglés en cien años. En 2014, el antiguo comandante del IRA Martin McGuinness, principal negociador del Sinn Féin en el proceso de paz, fue invitado al castillo de Windsor, donde, en un gesto de gran significado histórico, le estrechó la mano a la reina.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.