La organización de la resistencia a la dictadura desde el exilio, una vez acabada la Guerra Civil, no fue ni mucho menos sencilla. «Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares», anunciaba el último parte del conflicto, leído por el actor Fernando Fernández ante el micrófono de la radio de Córdoba el 1 de abril de 1939. Dos meses antes, ante la imposibilidad de contener el avance franquista, las tropas del Ejército republicano ya habían comenzado la huida a Francia, agotadas, rotas, pero con la cabeza alta, conscientes incluso de que todavía podían derrotar al fascismo fuese donde fuese.

Sin embargo, los mismos dirigentes políticos que debían haber organizado esa resistencia desde América o Europa tuvieron que enfrentarse no solo a la feroz represión puesta en marcha por Franco y a las consecuencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial, sino también a las traiciones, los enfrentamientos y el odio que se profesaban entre ellos y habían heredado de los tres años de guerra española. Una división que se había gestado en 1937, cuando se vislumbraron por primera vez, en España, esas dos facciones dentro del bando republicano.

La primera, liderada por Juan Negrín, nombrado presidente en mayo de ese año, era partidaria de alargar el conflicto todo lo que pudiera, y contaba con la ayuda de los comunistas y un sector del PSOE. Estaban convencidos de que la Segunda Guerra Mundial estallaría pronto y de que los aliados llegarían en su auxilio.

La segunda apostaba por la paz y el armisticio con Franco. Estaba encabezada por Manuel Azaña y Segismundo Casado y apoyada por los partidos Izquierda Republicana y Unión Republicana, los nacionalistas vascos y catalanes y la parte restante de los socialistas. Estos últimos no estaban dispuestos a seguir combatiendo en una guerra que parecía perdida a costa de perder más vidas.

En la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1939, el coronel Casado llamó al presidente Negrín, que a esas alturas solo contaba con el apoyo de los soviéticos y el Partido Comunista, para comunicarle que se había sublevado contra él. Este, enfurecido ante lo que acababa de anunciarle, le respondió: «Queda usted destituido». Pero el golpista añadió: «Mire usted, Negrín, eso ya no importa. Ustedes ya no son Gobierno, ni tienen fuerza ni prestigio para sostenerse y, menos, para detenernos. La suerte está echada y ya no retrocedo».

Una brecha insalvable

Fue en ese momento cuando la brecha entre los dirigentes que iban a liderar la resistencia contra la dictadura desde el exterior se hizo insalvable. De hecho, poco después de la llamada de Casado, tres aviones partían hacia Francia con Negrín y el último Gobierno constitucional de la Segunda República. Entre ellos, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, una de las líderes más importantes del PCE, que comentó: «Es difícil imaginarse una alimaña más cobarde y escurridiza que el coronel». Comenzó entonces aquella otra guerra después de la guerra, que se libró al mismo tiempo que la oposición antifranquista intentaba organizarse.

La consolidación del régimen franquista a lo largo de la década de 1940, así como la desmoralización que ello supuso para los perdedores, hizo que las divisiones entre los dirigentes políticos y sindicales, los altos cargos de la Administración republicana y los intelectuales se acentuaran. Es decir, la división entre aquellos que tenían mayor preparación ideológica y experiencia política. «Se conocían desde hacía años, por lo que las amistades y enemistades personales, junto a las diferencias políticas, se trasladaron al exilio. Además, las direcciones de los partidos y sindicatos españoles se encontraban en Francia en precarias condiciones, ante la urgente tarea de facilitar ayuda a los refugiados», explica Borja de Piquer en su libro La dictadura de Franco (Crítica, 2021).

El SERE contra la JARE

La resistencia exterior empezó a dar sus primeros pasos antes, incluso, de haber finalizado la Guerra Civil. Sabían que, para combatir a Franco desde el extranjero, primero había que cicatrizar las heridas. A iniciativa de Negrín, en marzo de 1939 se creó en París el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE). El objetivo era ayudar con subsidios económicos a los exiliados que se encontraban en Francia y, sobre todo, facilitarles su traslado a otros países con el objetivo de iniciar la reorganización. Llevaron a América a unos 13.000 españoles en 1940, el 80% de los que fueron allí ese año, para lo que contaron con la participación de un amplio abanico de fuerzas políticas: Izquierda Republicana, Unión Republicana, PNV, ACR, ERC, CNT y FAI.

Esta decisión, sin embargo, provocó una gran polémica, ya que estaba financiada con fondos del Gobierno republicano y fue criticada por practicar una política sectaria y favorecer a los negrinistas y a los comunistas. Por esta razón, en verano, los partidarios de Indalecio Prieto crearon un organismo paralelo y rival, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE). Esta utilizó como fuente de financiación el llamado «tesoro del Vita», un conjunto de joyas y obras de arte valorado en 50 millones de dólares que fue transportado hasta Veracruz en el antiguo yate Giralda de Alfonso XIII, renombrado Vita. Ochenta años después, la carga exacta y su destino final siguen siendo un misterio. Algunos restos aparecieron en el fondo de las lagunas del volcán Nevado de Toluca, a 4.600 metros de altitud, en México.

Por si no fuera suficiente, la JARE creó, a su vez, dos centros más —uno en este último país, dirigido por el propio Prieto, y otro en París, presidido por el catalanista Lluís Nicolau D’Olwer—, lo que ahondó en el enfrentamiento y el caos dentro de la resistencia. «Tanto la acción política y económica del SERE como también la de la JARE se vieron envueltas en duras polémicas sobre malversación de fondos y favoritismos políticos que no hicieron más que evidenciar la notable división política de los republicanos españoles», apunta Borja de Piquer.

Era obvio que las fuerzas de este bando en el extranjero estaban muy condicionadas por las tensiones heredadas de la Guerra Civil y que estas se incrementaron tras la derrota. La división del antifranquismo allende las fronteras fue un factor político fundamental para un futuro incierto, ya que debilitó su reducida capacidad de influencia ante las potencias aliadas. Baste como prueba el intento de Negrín de seguir presidiendo el Gobierno, que no consiguió por el rechazo de la mayoría de las fuerzas del exilio a reconocer al líder socialista. El enfrentamiento entre él y Diego Martínez Barrio, presidente en funciones tras la dimisión de Manuel Azaña, por mostrarse como únicos depositarios de la legalidad republicana fue feroz.

A todo esto hay que sumar la crisis interna que vivían en aquellos momentos casi todas las formaciones políticas y sindicales republicanas. El PSOE y el PCE sufrían una clara fragmentación, debido a que los seguidores de Indalecio Prieto, los de Largo Caballero y los de Negrín se odiaban y criticaban abiertamente. Los anarquistas de la CNT estaban enfrentados entre los partidarios de la participación en los gobiernos del Frente Popular y los defensores de retornar al apoliticismo ácrata. El caos y la violencia eran importantes, y fueron en aumento tras la invasión alemana de Francia, que favoreció la consolidación de todas estas facciones.

Alianza Democrática Española

Aun así, hicieron todo lo posible por no venirse abajo y fundaron nuevas organizaciones con las que transformar esa oposición a Franco en una acción más directa y eficaz, aunque se encontraran a miles de kilómetros de distancia. Por ejemplo, la Alianza Democrática Española (ADE), que fue una de las primeras iniciativas de oposición al franquismo que se crearon tras el fin de la guerra y después de que Francia y el Reino Unido reconocieran a la dictadura como Gobierno legítimo de España.

Sus orígenes se remontan a una acción promovida en diciembre de 1939 por un grupo de republicanos exiliados en Burdeos, entre los que estaban José de Madariaga —hermano del escritor y exministro de la Segunda República Salvador de Madariaga— y el libertario Onofre García Tirador. En su manifiesto fundacional atacaban a los «extremistas de ambos campos» y hacían un llamamiento a todos «los profesionales, artesanos, pequeños propietarios industriales y comerciantes, hombres todos de formación liberal, ética rigurosa y conducta honesta» para que lucharan porque España no entrara en la Segunda Guerra Mundial en ayuda de Hitler.

La junta directiva, encabezada por el coronel Casado, se creó en Londres en el verano de 1940. De ella formaba parte, por ejemplo, el socialista Wenceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo, que había roto la relación con su hijo tras el golpe de Estado contra Negrín. Algunos historiadores sostienen que esta no era más que una tapadera de las actividades de los servicios de espionaje del Gobierno británico, aunque muchos de sus integrantes lo ignoraran. Esa fue la razón de que en sus manifiestos apenas se refiriesen a la represión franquista, puesto que lo importante parecía ser acabar con el fascismo en Europa.

«La ADE se dirige a todos aquellos que, para borrar su pasado, no tienen más que grabar en su pecho la leyenda “Paz a España”, para decirles que nuestro deber en el momento actual es impedir a toda costa que el hecho consumado [de una alianza con la Alemania nazi] se produzca», advertía en su segundo comunicado. Sin embargo, la policía franquista logró infiltrarse en la organización y detuvo a cerca de 200 miembros que habían conseguido introducirse en España para desarrollar sus actividades. Cuando Francia fue invadida por Hitler, dejaron de ser útiles y se disolvieron, con un triste balance de diez condenas a muerte.

Republicanos

La Acción Republicana Española (ARE) fue la primera asociación de partidos republicanos organizada en México. Estaba presidida por Martínez Barrio, el hombre que había presidido el Gobierno de la República durante unas horas, en la madrugada del 18 de julio de 1936, e intentado parar por todos los medios el golpe de Estado. Llegó incluso a llamar al general Mola, pero fracasó. «Ya no puedo volver atrás. Estoy a las órdenes de mi general, don Francisco Franco, y me debo a los bravos navarros que se han puesto a mi servicio. Si quisiera hacer otra cosa, me matarían. Claro que no es la muerte lo que me arredra, sino mi convicción. Es tarde, muy tarde», le dijo este.

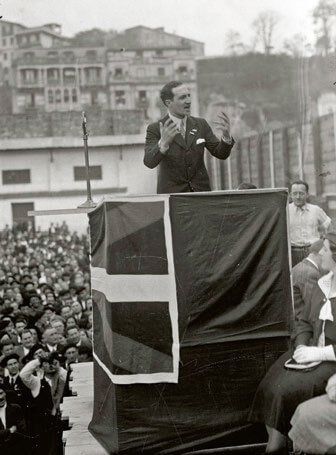

La ARE se creó en abril 1940 y aglutinaba a figuras destacadas de los partidos Unión Republicana, Izquierda Republicana y Partido Republicano Federal. Martínez Barrio la puso en marcha tras abandonar Francia e instalarse en México, llegando a organizar importantes actos en La Habana y Nueva York con los que logró el apoyo de miles de simpatizantes de Cuba y Estados Unidos. A pesar del buen arranque, las diferencias políticas entre el expresidente e Indalecio Prieto impidieron que el PSOE se uniera, y el PCE prefirió caminar en solitario.

El 20 de noviembre de 1943, sus dirigentes consiguieron firmar un pacto de unidad con los socialistas y los nacionalistas catalanes, con el objetivo claro de restaurar la República española. Con este nuevo paso se disolvía la ARE y se creaba la Junta Española de Liberación (JEL), un organismo mucho más ágil y dinámico que también estaba presidido por Diego Martínez Barrio y contaba con potentes formaciones como el PSOE y Esquerra Republicana, entre otras. No obstante, tampoco tuvo mucha vida: el 31 de agosto de 1945, tres días antes de que se declarase el final de la Segunda Guerra Mundial, desaparecía.

La radicalización de los nacionalistas

La derrota en la Guerra Civil provocó una radicalización, también, de las posiciones nacionalistas en lo que respecta a la búsqueda de unas responsabilidades que nadie quería asumir. Les ocurrió tanto a los partidos vascos como a los catalanes, en gran medida como una reacción a la actuación, calificada de «autoritaria y centralista», del gobierno Negrín durante los últimos meses del conflicto.

En el caso del País Vasco, esta actitud implicó un reagrupamiento en torno al lehendakari José Antonio Aguirre, a su gobierno y al propio Partido Nacionalista Vasco (PNV). Una posición, sin duda, excepcional en comparación con las divisiones que se dieron entre la mayoría de los dirigentes del resto de los partidos. El gobierno Aguirre, claramente distanciado del gobierno republicano y gozando de una notable capacidad financiera, intentó aprovecharse de la nueva coyuntura con la Segunda Guerra Mundial para plantear ante las potencias aliadas una solución internacional del «caso de los vascos». Así, hasta finales de 1944, la principal estrategia del nacionalismo vasco en el exilio fue ponerse al servicio de las potencias aliadas esperando de ellas un futuro apoyo a su independencia.

El caso de los políticos catalanes que partieron hacia el exilio es diferente. La división entre ellos era evidente y, a diferencia de los vascos, su situación económica era demasiado mala como para articular cualquier resistencia a Franco, aun siendo conscientes de que uno de los primeros objetivos del dictador sería aplastar cualquier sentimiento nacionalista que no fuera el español. Desde el extranjero observaron impotentes los ataques a la lengua y a las instituciones regionales. Estaba claro que el dictador iba a concentrar todo el poder en su mano y en Madrid. El propio presidente de la Generalitat, Lluís Companys, fue objeto de numerosas censuras por parte de destacados militantes de Esquerra Republicana.

Las tensiones internas en este partido, además, provocaron el surgimiento de nuevas organizaciones: en 1940, por ejemplo, se constituyó el Front Nacional de Catalunya, formado por jóvenes nacionalistas procedentes de ERC y del Estat Catalá. A pesar de ello, la prioridad de todas estas instituciones y de los gobiernos de Cataluña y del País Vasco en el exilio, ubicados en Francia, fue ayudar a sus propios refugiados.

Anarquistas

Los anarquistas quisieron librar la batalla desde el exilio en solitario y fundaron el Movimiento Libertario (MLE) en febrero de 1939. La idea nació de la CNT, la FAI y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), que tuvieron la idea de desarrollar una actividad clandestina en el interior de España y otra legal en el exilio. Su consejo nacional se instaló en París, donde había miles de refugiados anarcosindicalistas. Pero, al igual que en los otros casos, nació con polémica, porque muchos de sus socios denunciaron que estaba dominado por los que se oponían a participar en las instituciones republicanas. Los enfrentamientos entre las diferentes facciones de los que habían perdido la guerra seguían siendo un callejón sin salida.

En el interior de España, por otro lado, sus actuaciones no comenzaron muy bien y pronto sufrieron duros golpes por parte de la dictadura, que consiguió desmantelar varios depósitos de armas y detener a algunos de sus líderes, a los que condenó a muerte o a penas de prisión de hasta treinta años. En el exterior, sin embargo, el entendimiento parecía ser mayor. En otoño de 1943, representantes del MLE y del PSOE iniciaron conversaciones para crear un organismo unitario de la izquierda no comunista que, además, estuviera abierto a otras fuerzas antifranquistas de centro. A las conversaciones se sumaron otros políticos republicanos, lo que dio como resultado la fundación, en junio de 1944, de la llamada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD).

Un rayo de luz parecía vislumbrarse en esta resistencia exterior, sobre todo cuando, a finales de año, tres miembros del comité nacional de la ANFD iniciaron negociaciones con los generales monárquicos Antonio Aranda, Alfredo Kindelán, Andrés Saliquet y Alfonso de Orleans y Borbón, los cuales habían apoyado el golpe de Estado contra la República. Parecía imposible, pero ahí estaban opositores de signos tan dispares colaborando para echar a Franco y discutiendo qué tipo de régimen creían que debía sustituir a la dictadura. Pero fue un espejismo, porque esta misma cuestión los condujo a un callejón sin salida justo en el momento en que Franco, además, reaccionó e inició una oleada de detenciones que terminó por hundir todas las buenas intenciones.

Comunistas

Una de las últimas organizaciones que tuvo cierta relevancia en la lucha contra la dictadura desde el exilio fue la Unión Democrática Española (UDE), que fue creada en México por iniciativa del PCE en febrero de 1942. Nació como una reacción a la invasión de Alemania por parte de la URSS, iniciada pocos meses antes, que sembró de optimismo a los comunistas españoles en su lucha contra el fascismo. «Hagamos de toda España un gran frente contra Franco y contra Hitler», explicaron en la prensa.

Su intención inicial fue aglutinar a todos los españoles sin distinciones, «sean estos socialistas, republicanos, anarquistas, nacionalistas catalanes, vascos y gallegos; católicos, masones, ugetistas, cenetistas, todos los hombres de espíritu liberal; los militares patriotas del ejército, la marina y la aviación, o los intelectuales». Y quedó constituida el día que se cumplía el sexto aniversario de la victoria del Frente Popular en las últimas elecciones republicanas antes del estallido de la Guerra Civil. Fue tan transversal que consiguió el apoyo de intelectuales como el poeta chileno Pablo Neruda o la escritora alemana Anna Seghers.

Pero la concordia inicial se rompió pronto y sus dirigentes dieron un giro a su política con un manifiesto en el que se olvidaban de Negrín y de la Constitución de 1931 y proponían, de facto, «prescindir de la forma republicana del Estado español como condición sine qua non de su política», apunta el historiador Harmut Heine en La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952 (Crítica, 1983). Un viraje que respondía más a los deseos de Stalin que a los intereses de España y que llevó a Negrín a romper su relación con los comunistas. Nueve meses después de su fundación, la UDE dejó de publicar su periódico oficial, y en febrero del año siguiente se disolvió.

Cuatro años antes, republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas corrían hacia la frontera de Francia, incapaces de contener el avance franquista. Salían del país con la cabeza alta y la esperanza de que todavía era posible trabajar por un futuro mejor para España. Agotados y rotos de dolor, buscaron las vías para acabar con el dictador, pero pronto se dieron cuenta de que las diferencias que habían arrastrado entre ellos durante la guerra eran insuperables. Perdieron su hogar, aunque muchos de ellos nunca se fueron del todo y tuvieron siempre la maleta lista para regresar.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.