A pesar de que los dos artistas no se conocieron, ni se tiene constancia documental, a día de hoy, de que ninguno supiera de la existencia del otro, sí que es cierto que entre ellos existen notables paralelismos que nos permiten establecer un acercamiento musical a las pinturas de Goya e ilustrar gráficamente las obras musicales de Beethoven.

Formación escolástica y libertad creadora

Algunos de los primeros paralelismos entre Goya y Beethoven se encuentran en sus respectivas etapas formativas. Los dos coinciden en que con 17 años emprenden sendos viajes de estudios, pero sus proyectos fracasan. Beethoven viaja por primera vez a Viena con la intención de estudiar con Mozart, y Goya pone rumbo a Madrid con el deseo de ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Unos años después Goya inicia, con 23 años, su periplo de estudios a Italia, que duraría dos años; mientras que, por su parte, cuando Beethoven iba a cumplir 22, viaja por segunda vez a Viena con el objetivo de recibir clases de Joseph Haydn. Ambos ven en el viaje un modo de formarse, justo cuando la estética artística neoclásica se encontraba en su esplendor. Los dos se mostraron abiertos ante ella y exhibieron una gran flexibilidad y libertad en sus obras.

Uno de los temas propios del estilo anteriormente citado es la representación de la naturaleza perfeccionada. Ambos artistas apreciaban la vida sencilla, las costumbres populares y la vida del campo, por lo que incorporaron a sus obras elementos pastorales, campestres y folclóricos.

Naturaleza idealizada

Los motivos pastorales fueron cultivados por Beethoven de manera evidente en la Sinfonía n.º 6 en fa mayor, op. 68, titulada Sinfonía Pastoral o Recuerdo de la vida campestre. En esta obra, Beethoven añade un movimiento más a la estructura habitual de las sinfonías y dota de un título descriptivo a cada uno de los cinco movimientos, una práctica nada habitual en el compositor. Esto nos permite encontrar un paralelismo artístico en los cartones para tapices de Goya.

Estos paralelismos podrían resumirse del siguiente modo: el primer movimiento de la sinfonía, «Despertar de sentimientos alegres al llegar al campo», podría enlazarse con el cartón de Goya La Primavera o Las floreras por su temática y elementos compositivos.

El segundo, titulado «Escena junto a un arroyo », también se relacionaría con el cartón Cazador junto a una fuente. Al final de este movimiento el propio Beethoven consigna en la partitura el diálogo entre pájaros: un ruiseñor, una codorniz y un cuco, que evocaría la obra de Goya Marica en el árbol.

El tercero, «Reunión alegre de los campesinos », hace referencia a una reunión festiva de personajes similares a los que aparecen en el cartón La merienda. El cuarto, por su parte, conocido como «Tormenta, tempestad», podría ser una representación muy adecuada del cartón La nevada. Por último, el quinto movimiento, «Canto de los pastores. Sentimientos de alegría y gratitud después de la tormenta», evoca escenas festivas como las que aparecen en el Baile a orillas del Manzanares.

Por si fuera poco, y para dejar aún más latentes los paralelismos entre sus obras, sorprendentemente Beethoven armonizó cuatro canciones con texto y melodías populares españolas: Yo no quiero embarcarme, Una paloma blanca, Como la mariposa y La tirana se embarca. Su carácter festivo y bailable encajaría a la perfección con el cartón La gallinita ciega.

Relación con la aristocracia

Tanto Goya como Beethoven tuvieron un estrecho contacto con la aristocracia de las ciudades en las que vivieron. En el caso del primero de ellos, los retratos de nobles y aristócratas le supusieron unos ingresos adicionales a su salario como pintor de corte. Por su parte, Beethoven no consiguió la plaza de compositor de la Corte Imperial que tanto ansiaba y tuvo que buscar ingresos económicos de fuentes diversas, entre las que se encontraban los estamentos adinerados. Así pues, algunas de las sonatas para piano o combinaciones camerísticas de Beethoven tuvieron como destino ese público acomodado del que formaba parte la aristocracia de cada país.

Ese gusto por la música en las clases altas puede verse en la obra del pintor de Fuendetodos. En 1795, Goya pinta el célebre retrato de José Álvarez de Toledo, XI marqués de Villafranca con una partitura de Haydn, quien precisamente era profesor de Beethoven en ese momento. Ese mismo año, el compositor alemán dedicaba al príncipe von Lichnowsky la primera obra a la que él dio importancia en su catálogo, los tríos Opus 1. Todo ello deja en evidencia el universo de influencias cruzadas que existía entre ambos géneros.

El impacto de Bonaparte

Beethoven admiró a Napoleón mientras este defendió los ideales de la Revolución Francesa. De hecho, bautizó su tercera sinfonía como Sinfonía Bonaparte. Sin embargo, cuando Napoleón se coronó emperador de los franceses, Beethoven se encolerizó y cambió el título de la sinfonía por el de Sinfonía Heroica para festejar el recuerdo de un gran hombre. Cuando en 1821 Napoleón falleció, Beethoven dijo: «Hace diecisiete años que he escrito la música que conviene a este triste acontecimiento», hecho que denota que la figura del militar francés estuvo presente en su mente incluso años más tarde de la desilusión que le causó el cambio de rumbo de su política.

La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia causaron un profundo impacto emocional en Goya, llevándole a dejar constancia de las atrocidades de ambos bandos en su serie de grabados Desastres de la guerra. Se tiene constancia de que Goya se puso en contacto con don Luis de Borbón y Vallabriga expresándole sus «ardientes deseos de perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones ò escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa». Como resultado de esto, se le encargaron las que serían El dos de mayo de 1808 en Madrid y El tres de mayo.

El duque de Wellington

Beethoven siguió los avances de la Guerra de la Independencia en España y mostró una gran admiración por los pueblos y ejércitos que lograban plantarle cara a Napoleón, lo que nos lleva a otro personaje común entre Goya y Beethoven: el duque de Wellington. Beethoven no lo conoció personalmente, pero sí le dedicó una obra en dos movimientos, que tuvo una gran repercusión: La batalla de Vitoria o La victoria de Wellington (Opus 91). Se trata de un homenaje al general inglés que estaba consiguiendo expulsar a las tropas napoleónicas de España. Aunque posee un escaso valor musical, es un excelente ejemplo de la capacidad descriptiva de Beethoven y constituyó uno de los éxitos más rotundos del compositor, convirtiéndolo por fin en un personaje querido por el público vienés.

La obra consta de dos movimientos en los que se representa el enfrentamiento de los ejércitos inglés y francés. En la presentación del primero, Beethoven incluye el himno Rule Britannia, pero en la presentación del ejército francés, el himno no es La Marsellesa, sino la canción popular Malborough s’en va t’en guerre. El hecho de que Beethoven escogiera deliberadamente esta canción y no el himno oficial del país galo es una muestra más de su desprecio al gobierno de Napoleón. Esta canción pasó a España traducida al español como Mambrú se fue a la guerra.

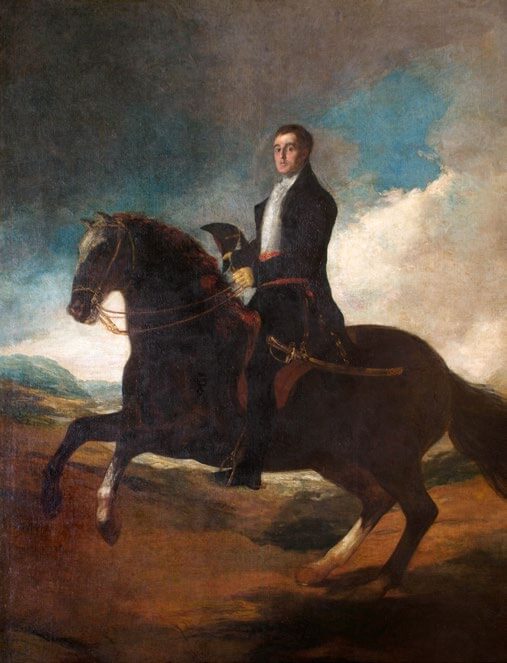

Goya sí conoció personalmente al duque de Wellington, al que realizó tres retratos. De los tres, el retrato ecuestre fue pintado con tanta celeridad que el artista reaprovechó un lienzo en el que ya había pintado otro personaje a caballo (el cual se ha identificado como Godoy o bien como José Bonaparte).

El abismo

Uno de los paralelismos más evidentes entre Goya y Beethoven es la sordera que les aquejó. En 1793, Goya perdió fulminantemente la audición en ambos oídos. Padeció episodios de pérdida de equilibrio y ceguera; estuvo convaleciente en torno a tres meses. Las últimas investigaciones apuntan a que la sordera fue provocada por una parálisis de los nervios auditivos. El origen de la sordera de Beethoven tampoco es conocido y su clínica es muy distinta a la de Goya. En 1796, Beethoven sintió los primeros síntomas de pérdida de audición progresiva. En su caso, la teoría del saturnismo (enfermedad provocada por una intoxicación por plomo) se vio afianzada cuando el análisis realizado en 2007 a un mechón de pelo del compositor conservado como reliquia reveló una elevada tasa de plomo, ya fuera por morder el lápiz que en ocasiones utilizaba para escribir o por haber recibido algún tratamiento médico.

En 1802 el avance de su sordera era tal que Beethoven, desesperado, llega a pensar en el suicidio. Probablemente, por este motivo escribe el conocido Testamento de Heiligenstadt: «¡Qué humillación cuando alguien, próximo a mí, oía desde lejos el sonido de una flauta y yo no oía nada, u oía el canto de un pastor y yo seguía sin oír nada! Estas experiencias me han llevado hasta el borde de la desesperación, y poco ha faltado para que pusiera fin a mi vida».

Es evidente que en ambos artistas esta discapacidad provocó una profunda tristeza vital, que se tradujo en una introversión social y que dejó huella en sus creaciones. Cada uno de ellos hizo frente a esta enfermedad de forma distinta. Goya aprendió el lenguaje de signos y Beethoven hizo uso de trompas y artilugios auditivos. Estas dos actitudes tan distintas tienen su explicación: Beethoven, como músico, no se podía permitir dejar de oír; mientras que para Goya la sordera era una limitación que, si bien afectaba a su vida cotidiana, no entorpecía la ejecución de su arte.

La libertad, sobre todo

Goya y Beethoven amaban, por encima de todo, la libertad, y esto los llevó a uno al exilio y al otro a vivir en una inestabilidad económica permanente. En defensa de su libertad, Beethoven mantuvo innumerables discusiones con sus mecenas, de quienes esperaba que se inclinasen ante su genialidad. Cantó a ese sentimiento y a la alegría de los hombres del pueblo unidos en hermandad. El hecho de que la Oda a la Alegría incluida en su Novena Sinfonía se haya convertido finalmente en el himno de la Unión Europea es tal vez el mejor ejemplo de esta emoción.

Por el contrario, Goya decidió exiliarse en Francia en busca de una libertad perdida. Llegó en 1824 a Burdeos «sordo, viejo, torpe y débil pero deseoso de ver mundo y de seguir aprendiendo», como explicó su amigo Moratín. De hecho, con 78 años aprendió la técnica de la litografía. En estos últimos años parece haberse reconciliado con el mundo, después de perder la audición y vivir los horrores de la guerra. Fue en Francia donde decidió terminar sus días, rodeado solo por algunos de sus amigos y seres queridos. Murió la noche del 15 al 16 de abril de 1828.

Como anécdota final de la vida de ambos se puede mencionar que uno de los últimos cuadros que pintó Goya (si bien la crítica artística aún cuestiona su autoría), ya en 1827, fue La lechera de Burdeos, mientras que una de las últimas acciones de Beethoven fue precisamente subirse al carro de un lechero para ir a Viena en mitad de una gélida noche de diciembre de 1826. Al día siguiente, contrajo una neumonía bilateral que cuatro meses después terminaría con su vida. Aun en un hecho como este sus vidas son paralelas, fruto del destino y de la sociedad en que vivieron.