Ningún artista antes de Goya había trabajado sobre temáticas oscuras o puramente violentas como él hizo. Para muchos, esta parte de su producción encuentra justificación en su sordera, en que padeciera saturnismo, en su desilusión ante la Revolución Francesa o en que la contienda en nuestro país le afectara. Sin negar su importancia, estas motivaciones dejan de lado toda una serie de cuestiones, probablemente de mucha mayor relevancia para comprender el porqué de estas piezas de una fuerza inusitada en la historia del arte.

El placer ante lo irracional

El Siglo de las Luces proporcionó una nueva mirada sobre el mundo en la que impera la razón y la fascinación es el motor que empuja hacia delante. Esta fascinación tuvo un maravilloso reflejo en los valores estéticos: la aparición de lo sublime —entendido por Kant como «un sentimiento de displacer debido a la inadecuación de la imaginación en la estimación estética de magnitudes respecto a la estimación por la razón» (1790)—, que se gesta ante la percepción de objetos que amenazan con dañar o destruir al observador, cuando este se encuentra en una posición segura. Esta seguridad puede ser otorgada por la razón, de tal forma que la persona ruda se aterroriza ante aquello sublime para la culta. Un reflejo de estas ideas tan complejas es la fascinación por la superstición, la brujería o el satanismo que surge en plena Ilustración entre personas cultivadas, como bien reflejan los duques de Osuna, quienes adornaron su palacio (en el actual parque de El Capricho) con lienzos de Goya tan maravillosos y perturbadores como La cocina de los brujos, El aquelarre o Vuelo de brujas.

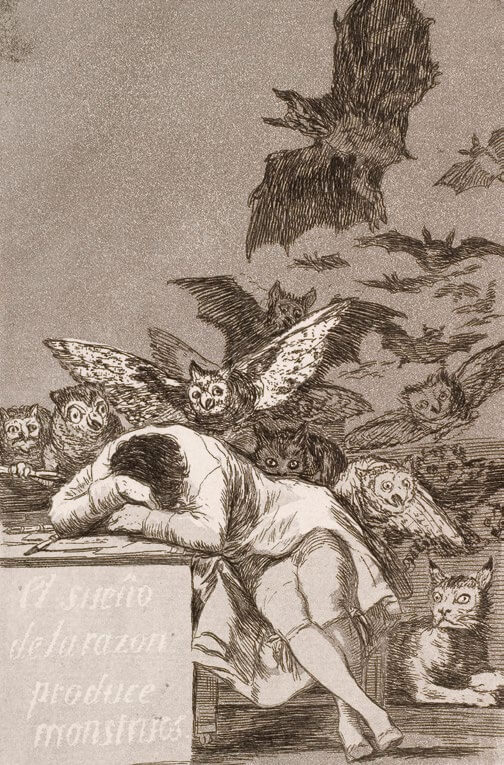

No podemos pensar que Goya realizó con ellas simplemente una crítica a la superstición, pues estas obras fueron colgadas en un palacio para ser disfrutadas, y poca duda puede caber sobre que Goya cobró por realizarlas. En este sentido, pueden resultar útiles para comprender estas piezas los razonamientos de Nikos Hadjinikolaou, quien en su Historia del arte y lucha de clases (1973) plantea el estudio de los productos artísticos no como una historia de los artistas, de las civilizaciones o las obras de arte, sino como una «ideología de imágenes». Vistas de esta manera, las obras mencionadas, así como la serie de los Caprichos (realizados a la vez que las obras de los duques de Osuna), no serían una simple mirada crítica de Goya, sino que deben entenderse como algo más amplio: una ideología en imágenes de la Ilustración española de finales del siglo XVIII. Estos hechos obligan a distanciarnos de los postulados que justifican estas obras por el carácter agriado de Goya por su sordera, acaecida a partir de 1793, pues son una muestra visual de un entramado cultural más amplio en el que se reflejaban individuos externos a él, como prueba la compra por parte de los duques de Osuna de los lienzos de El Capricho (1797-1798), o la publicación de los Caprichos en 1799 (pues existía un potencial cliente interesado en estos temas y pensamientos), así como su aparatosa retirada tan solo 14 días después de su impresión, al perder el poder Godoy y los ilustrados.

La violencia fruitiva sin justificación moral

La colección del marqués de la Romana conserva ocho obras poco conocidas, pero que exponen como pocas una de las mayores revoluciones que este artista nos dio: son la primera visión moderna de la violencia.

Antonio Muñoz Molina (2008) dejó reflejada esta idea en los siguientes términos: «Goya es nuestro antecesor y nuestro contemporáneo no porque rompe las reglas del decoro en la pintura sino porque rehúsa no mirar, abriendo así territorios vírgenes a la representación visual, estableciendo una actitud que es también un método de observación insobornable, paralelo al de la ciencia, en el que las convenciones y las certezas del pasado no valen de nada frente a los datos frescos de la experimentación [...]. Se trata de uno de los rasgos cardinales del horror moderno: los monstruos no pertenecen al reino de la fantasía. Lo peor de lo increíble es que ha sucedido, que está sucediendo delante de nuestros mismos ojos, y eso obliga a una transmutación de todos los códigos del relato y de la representación estética».

Volviendo a la colección del marqués de la Romana, el conjunto de piezas presenta dimensiones similares, ejecución, técnica y coloración parecida, así como temáticas poco halagüeñas que podemos dividir en cinco grupos: El crimen del Castillo (dos piezas), Cueva de gitanos (esquiladores y prostitutas en una cueva), Asalto de los bandidos (tres piezas), Hospital de apestados y el Fusilamiento en un campamento militar.

Valeriano Bozal ubicaba la ejecución de este último entre 1798 y 1800, mientras que hay quien sitúa su realización entre los años de la Guerra de la Independencia, debido a las innegables semejanzas entre Los fusilamientos del tres de mayo y la única escena bélica del conjunto. Al tomarse esta hipótesis como cierta, se entienden estas obras como una muestra de la tristeza y desazón en la que se encontraba el pintor, casando de nuevo con la leyenda que ha generado su figura.

Sin embargo, no hay ningún hecho fehaciente que sostenga esta teoría. Es más, la semejanza entre las dos obras mencionadas no implica una relación temporal entre ellas, pues la pieza de la colección del marqués de la Romana es parca en detalles: más que un fusilamiento parece un asalto (no en balde, sus disparos se dirigen a las tiendas de campaña), además de que no muestra la unidad uniformada de verdugos de la obra del Prado, y aunque exista una relación entre estos y la disposición de los asaltantes en la otra obra, nada tiene de extraño que un pintor repita sus propios modelos o arquetipos.

El aceptar como fechas de ejecución de estos lienzos el periodo entre 1798 y 1800, ocho años antes de la invasión francesa, otorga una lectura a nivel intelectual radicalmente distinta a estas obras, muchísimo más moderna e interesante, tal y como se tratará de exponer. Además, El crimen del Castillo invita a pensar así, pues narra la historia trágica de Maria Vicenta Mendieta, esposa de Francisco del Castillo, comerciante adinerado de Madrid. Peleada con su marido y enamorada de su primo Santiago San Juan, entre ambos decidieron asesinarlo. Las piezas muestran cómo el último entró en la casa del comerciante disfrazado de fraile y cosió a este a puñaladas. Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 1797, y al descubrirse el crimen, fueron ambos ejecutados el 23 de abril de 1798 en la plaza Mayor madrileña, por lo que su paso por el cadalso es coetáneo con la realización de la serie. Más allá de esta cuestión cronológica, debemos hacer hincapié en la modernidad de Goya en cuanto a su recreación aséptica, casi periodística, de la tragedia. No hay ninguna justificación moral para la representación, ninguna moraleja ni rastro de cinismo: muestran un hecho interesante y fruitivo per se. En este sentido, encontramos reflejo de estas ideas en la obra del filósofo Edmund Burque De lo sublime y lo bello (1757): «Pues el terror es una pasión que siempre produce deleite cuando no aprieta demasiado [...], no hay espectáculo al que no queramos asistir tan afanosamente como al de alguna calamidad penosa y fuera de lo común».

La serie de los bandidos muestra en su primer lienzo un asalto y ejecución de los hombres de una diligencia, en el segundo, cómo se fuerza a las mujeres, y en el último, el apuñalamiento de una de ellas.

Carentes de heroísmo, desde el prisma de la razón, Goya dirige su mirada hacia el horror, la brutalidad, lo patético, lo más recóndito del corazón humano, donde cobra sentido la máxima homo homini lupus. Violaciones, asesinatos, la muerte de un hombre a manos del amante de su mujer, la brutalidad de unos soldados... No existe justificación moral alguna que dé sentido a estas imágenes.

Estas obras deben mostrar la curiosidad de una burguesía que desde el seguro edificio de la razón comienza a mirar los horrores que comete el hombre y que, además, a través de la representación artística es capaz de disfrutar de una verdad que no existe, de la representación de algo que pudo o no ser real y que, una vez representado, por su carencia de vinculación con la realidad nos permite su uso fruitivo. Estas obras, así como los cuadros de brujería, las Pinturas negras, etc., nos presentan la curiosidad por lo macabro y lo fantástico, por la superstición y por el horror a los ojos de hombres y mujeres ilustrados de España en su grado más extremo.

Creemos que no deben juzgarse estos postulados como algo peyorativo, pues, a fin de cuentas, son una muestra de la revolución que comenzaba a gestarse. En este sentido, podemos pensar en el fenómeno que supuso para la sociedad victoriana el Otoño del Terror y cómo se creó el arquetipo del antihéroe, y en cuanto a la razón de estas obras, bien podría haber firmado para ellas Baudelaire sus palabras al decir en El pintor de la vida moderna (1863) que «en realidad, no es ni para complacer al lector ni para escandalizarle por lo que he expuesto ante sus ojos semejantes imágenes; en uno y otro caso habría sido faltarle al respeto. Lo que las hace preciosas y las consagra, son los innumerables pensamientos que despiertan, generalmente severos y negros. Pero si, por casualidad, algún imprudente buscara, en estas composiciones del Sr. G. [el pintor Constantin Guys], diseminadas un poco por todas partes, la ocasión de satisfacer una malsana curiosidad, le prevengo caritativamente que no encontrará nada que pueda excitar a una imaginación enferma. No encontrará más que el vicio inevitable, es decir la mirada del demonio emboscado en las tinieblas, o el hombro de Mesalina resplandeciente bajo el gas; nada más que el arte puro, es decir la belleza particular del mal, lo bello en lo horrible».

La guerra, solamente la guerra

En 1814, ante la próxima terminación de la guerra y la vuelta del rey, Goya pinta los grandes cuadros del 2 de Mayo y de Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Estas obras se ubicaron sobre una arquitectura efímera ante la que pasó la comitiva triunfal de Fernando VII en los festejos de su regreso, y su finalidad es clara: Goya deseaba quitarse el sambenito de afrancesado de cara a su purificación, mostrando la valentía del pueblo madrileño y la cruel represión del invasor.

Nada de esto se expresa en Los desastres de la guerra. A Goya, en realidad, no le interesan las razones políticas de la lucha, sino la necesidad de luchar para sobrevivir. Las madres se lanzan al combate con sus hijos sobre el pecho, los hombres se lanzan a una muerte segura a cambio de llevarse a otro por delante. No hay gloria ni heroísmo alguno. Ningún valor está por encima de la propia existencia y esta no evoca ningún valor de redención, solo la propia vida. Goya reflexiona plásticamente sobre lo que nadie antes: el sufrimiento de la población civil. Su visión queda muy lejos de la glorificación de la Oda al dos de Mayo de Bernardo López García y tantas otras obras, literarias y plásticas.

Al prescindir de la distancia heroica, Goya introdujo un principio de cotidianidad desgarrador en el acontecimiento brutal (el cual está presente en los lienzos del marqués de la Romana). Estos grabados son creaciones de un artista que remiten a una realidad empírica muy concreta, pero que, en cuanto «invenciones», presentan siempre una distancia (estética y artística) que simultáneamente nos emociona y nos enseña la causa de la emoción, permitiendo así comprender la reflexión real del artista: una guerra jamás puede servir para nada, pues en ella aflora la más brutal sinrazón.

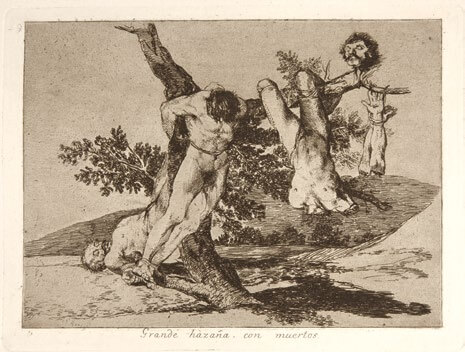

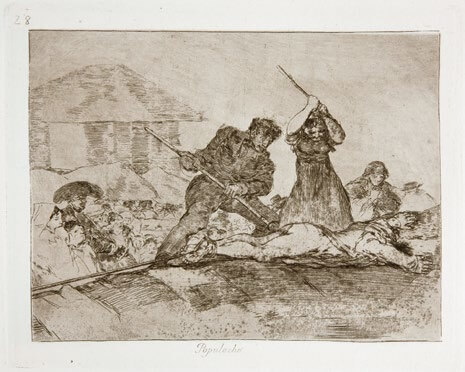

Con razón o sin ella; Lo mismo; Populacho; Lo merecía; Que hai que hacer mas?; Tan poco; Esto es peor; Barbaros!; Grande hazaña con muertos; Esto es malo. Estos son los nombres de algunas de las escenas más crueles de la serie de Goya. ¿Qué sentido esconden estas imágenes? Sus nombres ya nos indican que no hay un deseo de ennoblecer al pueblo español ni a sus generales. No aparece ninguna bandera, no se menciona la ayuda inglesa, no hay rastro alguno de gloria ni mucho menos héroes. Tan solo personajes caracterizados como dos bandos enfrentados.

A lo largo de la obra, las figuras muchas veces no se identifican como españoles o franceses, especialmente los cadáveres, en ocasiones representados con unas formas que recuerdan a la escultura clásica, especialmente aquellos muertos de las maneras más trágicas, que aparecen siempre desnudos. En Grande hazaña con muertos, los personajes presentan una hermosa musculatura, como si alguien osara tomar la figura de El torso de Belvedere y la sometiera a tormento. Frente al canon menudo y los rasgos bárbaros de españoles y franceses, Goya les otorga tan solo dignidad humana tras su muerte, sin diferenciarlos.

Lo lógico es pensar que la intención natural de Goya debería ser favorecer el derecho a la defensa de los españoles, pero solo hace falta contemplar escenas como Esto es peor, donde los franceses encuentran a un camarada empalado, o Populacho, donde la gente del pueblo oprimido lincha a un colaboracionista o a un francés —realmente la víctima no importa, Goya solo da importancia a la acción—, para aseverar que no. El suplicio que están llevando a cabo los agresores en esta imagen llegó a ser tan común que poseía una palabra específica para referirse a él: «vigurizar» (la acción de asesinar y enseguida arrastrar el cuerpo exánime del asesinado [el vocablo surge en el recuerdo de lo sucedido a Luis Viguri, antiguo intendente en Cuba, que fue asesinado y su cadáver arrastrado por las calles]) (Bozal, 2006). Esta estampa se completaría con Lo merecía, lámina que aparece justo después de Populacho.

Muy probablemente, esta serie sea la primera obra plástica antibelicista de la historia, y de nuevo es reflejo del carácter ilustrado de su hacedor.

Las ‘Pinturas Negras’

En 1819, Goya compró la Quinta del Sordo. Es posible incluso que la comprase enamorado, y si no existió una relación de pareja real entre Goya y Leocadia Weiss no podemos dudar de que, por lo menos, gozó de su compañía en una sana y agradable amistad.

Podemos decir que Goya realizó las maravillosas pinturas de su casa en un momento de relativa paz en su vida atormentada. Lo más importante de ellas, de acuerdo al tema aquí tratado, es el hecho de que son exclusivamente privadas. Se trata de óleos practicados directamente sobre el muro, seguramente sobre pinturas anteriores.

¿Es razonable pensar, como tantos hacen, que el pintor estaba plasmando simplemente sus miedos? Opinamos que no. Goya plasma lo que aborrece y a su vez lo sublima: la superstición, el horror, la angustia, la contraposición entre lo irracional y la razón...; y lo hace desde un prisma grotesco e irónico. No es un loco que pinta su casa con sus obsesiones, sino un hombre ilustrado desilusionado que pinta la maravilla que es lo irracional.

Las Pinturas negras hablan un lenguaje que aún hoy entendemos. Nos sobrecogen mostrando personajes bobalicones, desesperantes e irracionales. Goya disfrutó al reírse de ellos, y no rebajándolos ni divinizándolos, sino mostrando sus pensamientos de forma abstracta bajo formas definidas. Bien puede entenderse como una visión de España totalmente personal del viejo ilustrado.

Si nos fijamos en Saturno devorando a un hijo, nada nos dice que el monstruo que devora sea Saturno (es más, el nombre de la obra no lo conocemos por Goya, sino por los inventarios realizados tras su muerte). Este cuadro es una brillante alegoría, quizá la más extraña e inmensa de la historia de las artes españolas. Claro que Goya sabía del parecido con el padre de Zeus pero, al privarlo de sus atributos, lo transforma en otra cosa, lo transforma en un ser (¿la sociedad?, ¿la iglesia?, ¿el gobierno?) que, con cara de horror, temiendo un mal ancestral que jamás se ha llegado a cumplir, mira con expresión imbécil y repleta de horror los crímenes que aprueba y deja que se cometan por su propio bien.

No es baladí que el cuerpo devorado sea de una mujer y no de un recién nacido. La fémina siempre fue asociada con lo pernicioso, con Eva como causante del pecado original o con la brujería, que agriaba la leche en las entrañas del ganado. Llama la atención cómo este ser que lleva a término el macabro banquete no mira a su víctima; la está devorando y dándole muerte pendiente de algo que va más allá de esta. Los temas de la Quinta del Sordo son crípticos, y es imposible darles un significado concreto por una simple razón: Goya no pretendía que nadie los entendiese; son su obra más personal y solo él sabe exactamente qué dicen. Pero una cosa es clara: el ilustrado que frecuentaba sesiones de espiritismo en reuniones de hombres de alta posición social, con el único deseo de aprender y dejarse maravillar ante la fantasía de aquellas cosas, disfrutaba de lo sublime de la imitación de la oscuridad humana en su obra.

El maravilloso terror de lo sublime

La guerra desnuda, el crimen sin justificación moral, los monstruos que viven en las sombras... Goya se enfrentó plásticamente a todo ello y no porque estuviera loco o deprimido, sino por su valentía sin parangón en la historia del arte. Pensemos que los impresionistas, que también vivieron una guerra, jamás la representaron; en su lugar, se evadieron en un mundo bello y una ciudad viva, ocultando la realidad histórica de su tiempo. Goya, más que por cualquier otra razón, dibujó lo que dibujó debido a su reflexión sobre cómo mejorar el mundo, y al encontrar los lastres que lo impedían los mostró de forma descarnada y de manera que los pudiésemos disfrutar. Es la magia de las palabras manuscritas en El sueño de la razón produce monstruos (Museo del Prado): «La fantasía abandonada de la razón, produce monstruos imposibles: unida con ella, es madre de las artes y origen de sus maravillas». Su obra no nace de la desesperación, sino de la contemplación y la reflexión. Esta fascinación es la que promulga la obra de De Quincey (1827): un asesinato resulta amoral antes de cometerse o durante su ejecución, pero una vez ocurrido, admitido lo triste del episodio pero en un momento en que no hay marcha atrás, le llega el turno al gusto y las bellas artes.