En el siglo XVI, España imponía la moda, la religión y la política en el mundo –como gran potencia mundial, cuanto provenía de ella era a menudo imitado–; sin embargo, no supo aprovechar ese liderazgo ni administrar bien las riquezas que llegaban del Nuevo Continente para prosperar económica y socialmente y, poco a poco, la España de Felipe II se desangró en guerras y conflictos de religión.

El hueco que iba dejando lo ocupaba Inglaterra, que vivió con la última Tudor casi medio siglo de estabilidad. Isabel I llevó a su país a una época de predominio mundial, prosperidad y relativa paz religiosa en casa. Mientras Felipe gobernaba en una España que dejaría de ser en poco tiempo un verdadero imperio, Isabel reinaba en una Inglaterra que empezaba a despegar como gran potencia hegemónica.

Conflictos de religión

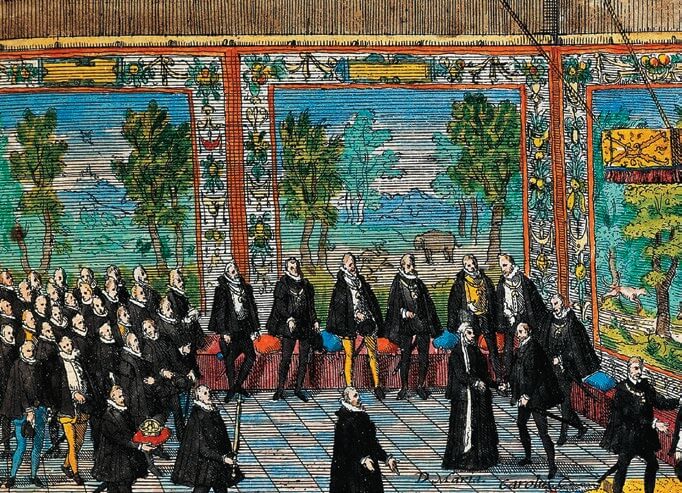

A Felipe II, la defensa de la religión católica le llevaría a embarcarse en empresas imposibles tanto fuera como dentro de España. El protestantismo, que avanzaba inexorablemente por Europa, se mezclaba con las reivindicaciones políticas y territoriales en los Países Bajos. Estos constituirán un enorme problema para el monarca, quien no supo solucionar el conflicto político-religioso allí generado.

Y si Felipe no estaba dispuesto a hacer concesiones religiosas en Flandes, menos aún las haría en España, donde la Inquisición tuvo un papel decisivo en la uniformidad ideológica y fue un instrumento eficaz de control social. La represión fue tan intensa, que no escapó a ella ni Teresa de Jesús, que sufrió un amago de proceso de la Inquisición, aunque encontraría a la postre el amparo del rey.

Importante fue la cuestión morisca, que derivó en la rebelión de las Alpujarras. Un edicto promulgado en 1566 prohibió el uso de la lengua árabe, y otras leyes de 1568 limitaron las expresiones culturales de raíz islámica. La consecuencia fue una sublevación de grandes proporciones en las Alpujarras granadinas. La acción militar de los tercios imperiales al mando de Juan de Austria acabó con el levantamiento y más de 80.000 moriscos fueron expulsados o dispersados por diversos lugares de Castilla.

Mientras esto ocurría en España, la Inglaterra de Isabel I vivía una estable pacificación interna tras las luchas de religión de los monarcas anteriores. Actuando con prudencia, la reina promulgó en 1559 el Acta de Supremacía que puso nuevamente en vigor las leyes religiosas de Enrique VIII y Eduardo VI, abolidas en tiempos de María Tudor. El edicto, aunque reforzaba el protestantismo y declaraba ilegal la celebración de la misa, era excepcionalmente tolerante con la población católica. Además, Isabel se cuidó de no verse superada por el fanatismo protestante decretando el mantenimiento de la jerarquía y la liturgia católicas.

Sin embargo, esta entente cordiale fue bruscamente rota por el papa Pío V y la bula de excomunión que desligaba a todos los súbditos ingleses de su lealtad a la reina. A partir de ahí, toda una serie de supuestos complots católicos justificaron que la corona recrudeciera la represión de forma periódica, represión que aumentó con el fracaso de la Armada de Felipe II en 1588. El sistema de delación alcanzó niveles que nunca soñó la inquisición.

Quizás el mayor quebradero de cabeza interno de Isabel I fue el problema planteado por las pretensiones al trono inglés de la católica María Estuardo, la reina de Escocia, que se convirtió en el centro de las conspiraciones católicas. Ante el temor de que pudiera llegar a un entendimiento con los españoles, el Parlamento presionó a Isabel para que ordenara su ejecución. La escocesa fue sometida a juicio y hallada culpable de atentar contra la vida de Isabel, pero durante tres meses esta demoró la corroboración de la sentencia. Finalmente, la firmó, y María fue ejecutada en febrero de 1587. Isabel viviría atormentada por esta muerte el resto de su vida.

La crisis de la Real Hacienda

Tras un siglo XV caracterizado por la crisis y las dificultades, el XVI supuso un período de crecimiento económico en España. La agricultura prosperó, impulsada por el crecimiento demográfico y la demanda de América, y la ganadería y la Mesta mantuvieron su papel esencial en la economía castellana.

Dentro del sector textil sobresalía la industria lanera, pues la lana era la materia principal en toda Europa y los principales centros de producción eran Castilla e Inglaterra. Sin embargo, buena parte de la mejor lana merina castellana se exportaba a los Países Bajos, de modo que Castilla se quedó como exportadora de lana, mientras los Países Bajos e Inglaterra se enriquecían exportando los paños ya tejidos, que aportaban más riqueza.

En general, este fue el gran problema que impidió consolidar el desarrollo económico y social en España: al no modernizarse las estructuras económicas, el país fue cada vez menos competitivo con respecto a sus vecinos europeos. El crecimiento fue limitado y con unas bases muy endebles. La insuficiencia de la producción para abastecer a una creciente población, a lo que se le unía la demanda americana y la llegada de grandes cantidades de oro y, sobre todo, plata de América, propiciaron una fuerte inflación (“la revolución de los precios”) que hizo aún menos competitivos nuestros productos.

Y lo más grave fue que la riqueza de ‘las Indias’ se utilizó mal. En lugar de servir para promover el desarrollo, se empleó en cubrir los crecientes gastos de una monarquía enzarzada en múltiples guerras. El resultado fue el endeudamiento y finalmente la bancarrota de la Real Hacienda (1575 y 1597). En la segunda mitad del siglo, las malas cosechas, la subida de impuestos y los gastos bélicos terminaron por extenuar a la economía española.

Felipe II logró un gran triunfo político al conseguir la unidad ibérica en 1581. Con la anexión de Portugal y sus posesiones en ultramar, se convirtió en cabeza del Imperio sobre el que no se ponía el sol, pero también en enemigo de otros países europeos, sobre todo Francia e Inglaterra, que a partir de ese momento concentrarían toda su energía en menoscabar el poderío de la monarquía de Felipe II, algo que costaría mucho dinero a las arcas españolas.

Desde el principio, el tremendo esfuerzo que suponía la defensa del Imperio fue posible gracias a la riqueza de Castilla, así como a los mecanismos de producción puestos en marcha en América, que multiplicaron los envíos de plata a la Península. Pero Castilla se iba empobreciendo porque la mayor parte de la riqueza no se invertía en medios productivos: los hombres más ricos optaron por vivir de las rentas.

América proporcionó grandes fortunas a una burguesía emergente que buscó ante todo engrosar las filas de la baja nobleza y que se inclinó por el rentismo, despreciando el trabajo manual. Así, a finales del siglo XVI había un campesino trabajando por cada 30 ciudadanos no productores. Sin embargo, a pesar de las dificultades económicas del reinado de Felipe II, el orgullo de pertenecer a un gran imperio creó en la población una falsa percepción de la realidad que la literatura del Siglo de Oro explotaría de forma magistral.

La prosperidad inglesa

Isabel I, entretanto, logró dar a Inglaterra las condiciones de paz interior y desarrollo económico que requería para ocupar un lugar privilegiado en el panorama europeo. Potenciando una economía más proteccionista, alentó el comercio interior y dificultó las importaciones. La flota mercante se reforzó considerablemente y amplió el radio de sus empresas gracias a la constitución de compañías patrocinadas por la monarquía, que disfrutaban del monopolio.

Por ejemplo, en 1600 se fundó la Compañía Británica de las Indias Orientales, que pondría los cimientos del comercio con América y de la colonización de Asia (curiosamente, fueron unos documentos incautados por los ingleses en la captura de la carraca portuguesa San Felipe, en 1587, donde se detallaba el tráfico marítimo con las Indias Orientales y lo lucrativo del comercio en la zona, los que servirían como base para la fundación de esta compañía).

Aunque en el siglo XVI comenzaban a surgir las ciudades, que ofrecían incipientes oportunidades económicas y que representaban la modernidad de Inglaterra, más de la mitad de la población habitaba aún en el campo, base de la economía del país, pues la producción agrícola y textil era el motor de la riqueza nacional. La industria lanera recibió un nuevo impulso por las relaciones con los Países Bajos y las técnicas e invenciones agrícolas supusieron un gran avance. La era Tudor vio el surgimiento del comercio moderno con telas y tejidos a la cabeza.

No obstante, las malas cosechas que se produjeron durante la década de 1590 tuvieron un efecto negativo en la economía y provocaron hambrunas en algunas zonas y la introducción de la Ley de Pobres (Poor Law) en 1601, cuyo objetivo era “limpiar” las calles de las ciudades y pueblos de indigentes y vagabundos. A Londres, junto a una clase media emergente que trajo comercio y grandes ingresos provenientes del transporte marítimo, llegaron también la superpoblación, el crimen y la enfermedad.

La nobleza y los caballeros todavía estaban en la cima de la escala social en la Inglaterra de Isabel I. No obstante, ella, al igual que el resto de los Tudor, rara vez nombró a nuevos nobles para reemplazar a los que morían, pues los consideraba una amenaza para su poder. Por el contrario, la alta burguesía –gentry–, una próspera clase comerciante que no trabajaba con las manos para ganarse la vida, creció y se convirtió en la clase social más importante de Inglaterra.

Esta nueva nobleza (en su mayoría protestante) fue la columna vertebral de la sociedad isabelina, combinando la riqueza con la energía de los robustos campesinos de quienes provenían. Francis Drake, Walter Raleigh y Francis Bacon pertenecían a ella, y dos de los principales ministros de la reina, Burghley y Walsingham, también.

Hay que constatar que los últimos años del reinado de Isabel I fueron de recesión económica. La Hacienda regia acusó graves problemas financieros: sus reservas estaban agotadas y el país atravesaba una profunda crisis inflacionaria. La reina tuvo que recurrir a la venta de monopolios y regalías, además de algunas de sus más preciadas joyas, lo que causó gran descontento.

El Siglo de Oro español y el Renacimiento inglés

En tiempos de Felipe II, la creación literaria estuvo fuertemente sujeta a la censura religiosa. La Inquisición se encargó de esta represión y muchas obras claves del siglo fueron prohibidas. Pese a ello, la cultura española vivió un verdadero apogeo. La pauta establecida por el Amadís de Gaula halló continuación en otros clásicos de la novela caballeresca, un género típicamente hispano, como la picaresca, que alcanzó su culmen con obras como El Lazarillo de Tormes o Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán (pese a no ser del agrado del poder).

La literatura mística dio personajes de la talla de santa Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz y, aunque El Quijote sería publicado a principios de la siguiente centuria, Miguel de Cervantes, inventor de la novela moderna, inició su labor literaria en el siglo XVI.

El florecimiento de las letras castellanas fue tal que este sería llamado el Siglo de Oro. El fructífero teatro áureo español vio nacer asimismo a algunos de los dramaturgos españoles más universales, como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina o Juan Ruiz de Alarcón. Triunfaron el entremés, la comedia de capa y espada, la novela cortesana y el auto sacramental.

En Inglaterra, los 45 años de reinado de Isabel I supusieron también un auténtico florecimiento artístico. El Renacimiento, que comenzó en Italia a principios del siglo XIV, se extendió a Gran Bretaña en el XVI; este Renacimiento inglés proporcionó un terreno fértil para la arquitectura, la música, la literatura –que alcanzó su cenit con ensayistas como John Lyly o Francis Bacon y poetas como Philipp Sidney o Edmund Spenser– y las artes plásticas, que se desarrollaron de forma muy distinta que en los países católicos europeos. En el retrato y la pintura en general, por ejemplo, los artistas abandonaron el tema religioso y se resistieron al naturalismo imperante en dichos países.

Sin duda, fue la edad de oro del teatro inglés, con plumas como las de Christopher Marlowe, Ben Jonson o, naturalmente, Shakespeare. La literatura pastoral atraía a los cortesanos, pero ese mundo rural idealizado se parecía poco a la vida real y llegó el drama isabelino para encandilar al pueblo llano y reflejar la vitalidad y la turbulencia de la época. Su máximo exponente, William Shakespeare, maestro de los monólogos y la reflexión interna, se convirtió en uno de los más universales dramaturgos.

Isabel I no tuvo grandes protegidos en el terreno de la pintura, pero sí en la literatura (Shakespeare, Marlowe...) y la música. De hecho, un impresionante caudal de música inglesa inundó el reino en sus años de dominio. La música no empezó con ella, pero solo a partir de su reinado, tras beber con fruición en las fuentes de la creatividad italiana y francesa, pudieron los ingleses crear un estilo propio de madrigales, obras instrumentales y música coral religiosa y profana que les hizo alcanzar un prestigio espectacular ante el resto de Europa.

En cuanto al mecenazgo, Felipe II jugaba en otra liga. Educado en el ambiente cultural del Renacimiento e instruido en la lectura de los grandes pensadores humanistas, así como en ciencia, música, arte y arquitectura, fue uno de los grandes mecenas de su tiempo y el patrimonio artístico y cultural del mundo le debe mucho. Reunió en El Escorial la segunda biblioteca más rica y extensa de su tiempo, después de la del Vaticano, y fue un gran coleccionista de escultura y pintura.

Sintió una conexión especial con la obra de El Bosco, que tocó su sensibilidad religiosa, pero Tiziano fue su pintor predilecto. Solo se vieron las caras en dos ocasiones, siendo Felipe aún príncipe, pero con la carta de 1552 en la que el maestro le comunicaba el envío de un Paisaje y de Santa Margarita con el dragón comenzaron una correspondencia ininterrumpida en la que el mecenas real le encargaría abundantes obras de tipo religioso, patriótico o mitológico, como las Poesías o una serie de Venus.