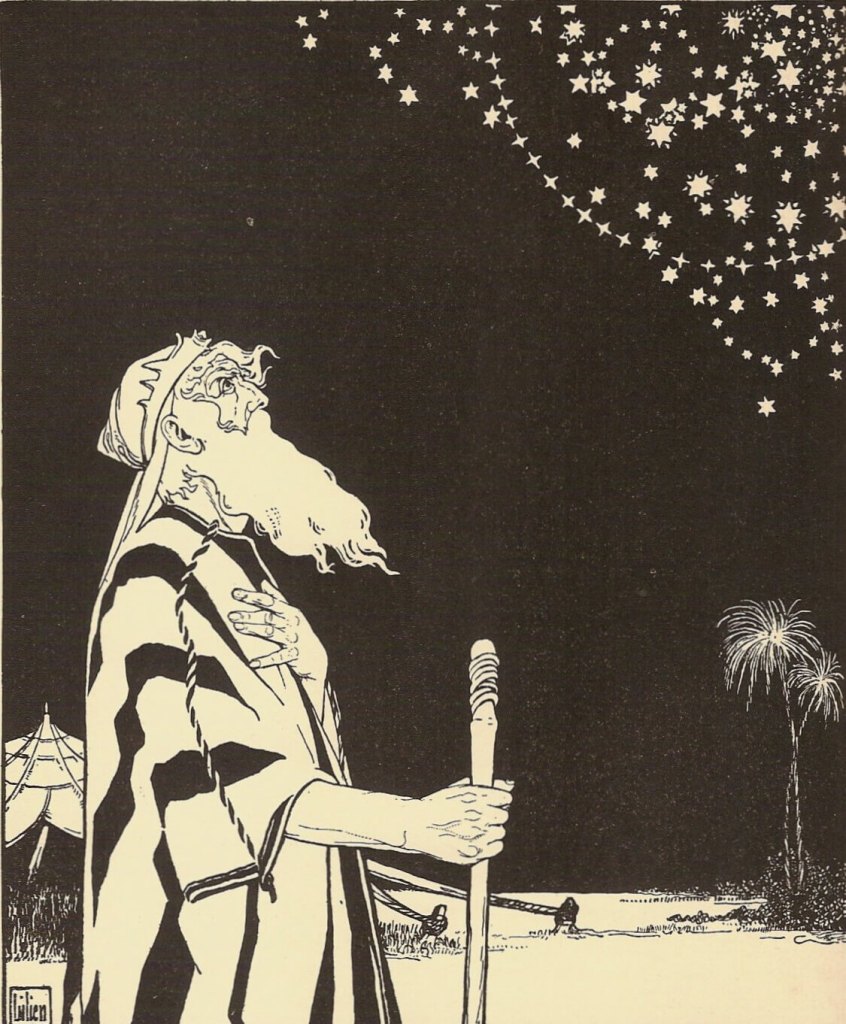

La historia judía se remonta al momento en el que el arca de Noé encalló en el monte Ararat y los hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet) dieron origen a tres etnias: semitas, camitas y jafetitas. Abraham recibió la orden de Yahve de asentarse en la tierra de Canaán, la tierra prometida; para ello partió inmediatamente de su patria —Ur, en Mesopotamia—. Una vez que los judíos se establecieron en Israel la tierra fue dividida entre las doce tribus, las cuales, con el paso del tiempo, dieron origen a una forma de gobierno monárquica, siendo los reyes más famosos Saúl, David —el símbolo judío por excelencia es la estrella de David, llamada así por la creencia de que este rey lo adoptó como símbolo de armas en su escudo de guerra y en el de sus soldados— y Salomón.

La vida judía se rige por un calendario basado en la combinación del ciclo lunar y del año solar, cuyos orígenes se remontan a tiempos bíblicos. La festividad más importante es el sabbat, considerado sagrado y tan solo superado, en cuanto a solemnidad se refiere, por el Yom Kipur, el Día de la Expiación.

El judaísmo se basa en el Tanaj o Antiguo Testamento y el Talmud. El Antiguo Testamento es un compendio de veinticuatro libros —divididos en Torá (‘ley’), Nevi'im (‘profetas’) y Ketuvim (‘escritos’)— que cuenta la historia del hombre y de los judíos, desde la Creación hasta la construcción del Segundo Templo. Los cinco primeros libros (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) reciben el nombre de Pentateuco o Torá y se considera que fueron escritos por inspiración divina y, por tanto, son sagrados.

Su lectura pública se realiza en la sinagoga los lunes, jueves y sábados. El Talmud, por su parte, está formado por la Mishná —un cuerpo exegético de leyes judías, que recogen la tradición oral judía y que está redactada a manera de versículos cortos— y un voluminoso corpus de interpretaciones y comentarios, denominados Guemará. La mayor parte del conocimiento que tenemos de la medicina hebrea proviene del Antiguo Testamento. En él se citan varias leyes y rituales relacionados con la salud, tales como, por ejemplo, el aislamiento de personas infectadas (Levítico 13:45-46), lavarse tras manipular cuerpos difuntos (Números 19:11-19) y el entierro de los excrementos lejos de las viviendas (Deuteronomio 23:12-13).

La religión judía es monoteísta, Yahve es el único dios, responsable de todo lo creado, de la función sanadora y, al mismo tiempo, de todos los males, que envía para expirar las culpas. Entre los poderes que Yahve otorgó a Moisés durante su encuentro en el monte Horeb está la capacidad de curar por medios mágicos. Por este motivo, la salud es un don divino y la enfermedad es el castigo por haber cometido un pecado (se recupera la salud mediante la conducta moral, la oración y los sacrificios). Para los judíos la salud está en manos de Yahve y los médicos son simplemente un instrumento divino. Entre los judíos, a diferencia de los egipcios, no hay médicos especializados, si bien es cierto que en el Talmud se mencionan dos tipos de médicos: rophe y rophe umman, esto es, el médico experimentado y el cirujano.

Los enfermos son atendidos en sus casas o en ciertas dependencias habilitadas en las sinagogas, las cuales cuentan con salas, a modo de quirófanos, construidas con mármol para mantenerlas limpias.

Por ley, los médicos deben recibir honorarios adecuados a su trabajo, no se aprueba que los servicios médicos sean gratuitos, ya que defienden que «un médico que no cobra es porque no vale». Sin embargo, se les exige que los honorarios sean acordes a los recursos económicos de los pacientes.

Conocimientos médicos

La época de la medicina hebrea medieval, también denominada talmúdica, comprende desde el siglo ii a. C. hasta el vi d. C. Los médicos hebreos consideraban al corazón como la sede del alma, lo que concuerda con las enseñanzas aristotélicas, siendo para ellos la sangre el principio vital. Sabían que el contagio directo de las enfermedades ocurría a través de alimentos en mal estado, secreciones, agua sucia o a través del aire.

Los mandatos hebreos incluyen aspectos relacionados con la supresión de enfermedades venéreas y la prostitución, el cuidado de la piel, los baños, la alimentación, la vivienda y las ropas, la regulación del trabajo, la sexualidad o la disciplina, entre otras. La alimentación y la higiene tienen una especial importancia en los textos judíos. El Talmud recoge aspectos relacionados con el mal de ojo y los amuletos. Los maestros del Talmud sabían que el miedo produce palpitaciones cardíacas y alteraciones del pulso (Sanedrín 100 b).

En cuanto a los remedios terapéuticos, los más utilizados eran la dieta, las compresas calientes y frías, la sudoración, las curas de reposo, los baños, los cambios de clima, la hidroterapia, la psicoterapia, los masajes y la gimnasia. Es sabido que empleaban hierbas para tratar el estreñimiento y que conocían la desinfección de instrumentos con fumigación, lavado e ignición.

En el Levítico se clasifica a los animales en puros e impuros (XI) y se detalla la purificación de las parturientas (XII). En el Libro de los Reyes (2R, IV, 32-35) hay una descripción de la reanimación cardiopulmonar boca-boca: el profeta Eliseo «…subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y encorvado así, sobre el niño, la carne del niño entró en calor…».

En el Libro de Tobías se cuenta que este personaje, acompañado por el arcángel Rafael, capturó un pescado que utilizó para devolver la vista a su padre (Tobit). La ceguera se había producido porque mientras dormía en un palomar le cayó sobre los ojos estiércol de las palomas y se le formaron unas manchas blancas en la pupila. Actualmente estas opacificaciones se conocen como xeroftalmía y se deben a un déficit de vitamina A, cuya fuente principal es el hígado de bacalao.

Además, hay que señalar que la higiene sexual tuvo también gran importancia en la medicina judía: la mujer era considerada impura durante todo el tiempo que durase la menstruación, al término de la misma debía tomar un baño ritual para poder reanudar su vida sexual.

Circuncisión y mikvé

La circuncisión es la ablación del prepucio, la parte de la piel que cubre el pene. Este tipo de intervención se realiza en la actualidad entre los judíos, los musulmanes, los coptos, los bantúes y los aborígenes australianos.

Elliot Smith defiende que esta práctica se realizaba hace cuatro mil años en Egipto, a juzgar por el hallazgo de un relieve encontrado en el templo de Menfis. Es probable que fuese un ritual egipcio reservado exclusivamente a los sacerdotes y que, con el paso del tiempo, se extendiese a faraones y familiares. Posteriormente, sería copiado por los altos dignatarios y el resultado final fue, como ya se ha señalado, que nadie que no estuviera circuncidado pudiese entrar en un templo sagrado. Desde Egipto la circuncisión se extendió a los reinos vecinos y es bastante probable que los hebreos la introdujeran en su costumbre durante el cautiverio egipcio (1280 a. C.). Para ellos se trata de un pacto entre los hombres y Yahve, que debe realizarse el octavo día de vida por el mohel: «Esta es la alianza entre Yo y tú y tu descendencia, y debes obedecerla: todos los varones de tu pueblo serán circuncidados» (Génesis 17:1-2, 10-14).

El judaísmo está íntimamente ligado al agua desde los primeros versículos del Génesis, desde la Creación hasta el pozo de los patriarcas. El mikvé —el «spa del espíritu»— tiene la apariencia de una pequeña piscina, donde la altura del agua llega, aproximadamente, al pecho y donde hay cabida para tres o cuatro personas. Para favorecer el acceso hay una serie de escaleras. La ley judía exige la inmersión en cuatro situaciones:

- Después de que una mujer haya tenido su periodo menstrual.

- Durante la conversión al judaísmo para una mujer o un hombre.

- Antes del Yom Kipur.

- Con utensilios de cocina manufacturados por no judíos.

Contribuciones de los médicos Sefardíes

A pesar de que no se sabe con exactitud la fecha en la que llegaron los primeros judíos a la península ibérica, si nos atenemos a los que se relata en la Biblia sus colonias más antiguas se remontan a tiempos del rey Salomón. En el Libro I de los Reyes se cuenta que las naves de este monarca comerciaban con las fenicias en el lejano Tarsis —posiblemente nuestra Tartesos—.

En el siglo ii d. C. había comunidades judías asentadas en nuestro suelo, las cuales se fueron afianzando durante los siglos siguientes, primero durante la dominación romana y, posteriormente, con la invasión visigoda. Sin embargo, durante este último periodo sufrieron una atmósfera de opresión y violencia que se materializó en la promulgación de leyes antisemitas. Cuando la península entró a formar parte de la Dar al-Islam (la casa del Islam) los judíos se integraron, al menos al principio, de una forma armoniosa en la sociedad musulmana, reforzando los lazos culturales y económicos.

A partir del siglo x los médicos judíos estuvieron presentes en los círculos de traductores, facilitando la difusión de los textos grecolatinos aportados por los árabes. Su capacidad lingüística permitió enriquecer las bibliotecas castellanas, catalanas, provenzales y hebreas con textos de médicos griegos y árabes. Pero no solo fueron traductores, su labor fue mucho más importante, ya que interpretaron y aportaron nuevas concepciones relacionadas con el ámbito sanitario.

Entre los médicos judíos que vivieron en al-Ándalus, merece la pena destacar cuatro: Hasday ibn Saprut, Maimónides, Ibn Al-Khatib y Samaya Lubel.

Tras la muerte del rey Ordoño II de León, le sucedió su hermanastro Sancho I (935-966), al que los cristianos y los moros conocían por el sobrenombre el Craso («el Gordo»). No en balde el monarca leonés llegó a pesar veintiuna arrobas, una medida de peso castellana que traducida en kilogramos sería un poco más de 240 kg. Según las crónicas de la época, la génesis de la obesidad del soberano había que buscarla en una alimentación pantagruélica, ya que hacía diariamente siete comidas con diecisiete platos diferentes, compuestos en su mayor parte por carne de caza. El monarca gobernó su reino no sin cierta dificultad, ya que su robustez era pasto de las críticas y objeto de burlas de buena parte de la nobleza, que esgrimía que cómo podían dejarse gobernar por alguien que ni siquiera era capaz de valerse por sí mismo para levantarse de la cama ni para caminar. El conde Fernán González fue más allá, poniendo en duda la continuidad dinástica, puesto que la obesidad le impedía demostrar públicamente que había consumado el matrimonio.

Sancho i y el judío Hasday Ibn Shaprut

En el año 957 Sancho I fue depuesto sin más miramientos por las tropas del conde, el soberano abandonó León y puso rumbo a Navarra, donde reinaba su abuela la reina Toda. La soberana decidió tomar cartas en el asunto para que su nieto recuperase el trono a la mayor celeridad. Había que dar un golpe de efecto, y lo primero que Sancho tenía que hacer era perder kilos y tener una presencia más respetable. Eso sí, ¿dónde encontraba en el siglo x una clínica de cirugía estética? La respuesta era la Córdoba califal de Abderramán III, el cual no dudó un instante en mandarle a su médico personal, el judío Hasday Ibn Shaprut (915-975).

Este físico había nacido en Jaén —entonces conocida como Medina Yayyan— y pasaría a la historia como el principal impulsor de la edad de oro de la cultura judía en España. Hasday destacó como médico en al-Ándalus, donde se le tenía por ser el descubridor de un remedio universal, al que había bautizado como el nombre de al-Faruk, una especie de antídoto contra todo tipo de venenos.

Cuando Hasday, al que apodaban el Jienense, se entrevistó con Sancho debió quedarse perplejo: aquello era algo fuera de lo común, muy probablemente no hubiese visto otro ser humano igual. Pero allí, alejado de sus remedios y de sus pócimas, nada podía hacer. Era necesario que Sancho viajase a Córdoba para someterse a un tratamiento adelgazante, en caso contrario, se veía incapaz de devolver a Sancho «la primitiva astucia de su ligereza».

Poco tiempo después, la reina Toda y su nieto Sancho se desplazaron a Córdoba para ponerse en manos de Hasday. Lo primero que hizo el galeno fue encerrarle en una habitación, donde le amarraron pies y manos a la cama. Tan solo le sacaban de su cautiverio para obligarle a realizar largos paseos, en los que era tirado con cuerdas por esclavos, mientras Sancho caminaba sujeto a un andador.

Cuando el ejercicio terminaba le obligaban a tomar interminables baños de vapor, los cuales eran, si cabe, un sufrimiento mayor para el leonés. A pesar de todo este ejercicio físico no era nada en comparación con los hábitos dietéticos que le obligaban a seguir. Para evitar que pudiera ingerir alimentos Hasday mandó que le cosieran la boca y que dejasen tan solo un pequeño hueco para que pudiera absorber con la ayuda de una paja unas infusiones (hierbas del hebreo) que lo mantenían en una constante diarrea. Al parecer, durante el tiempo que estuvo en Córdoba lo alimentaron exclusivamente a base de líquidos, con siete infusiones diarias en las que se combinaban agua salada, agua de azahar, agua hervida con verduras y frutas. Es muy probable que las infusiones contuviesen teriaca, un polifármaco que contenía un número variable de ingredientes, en ocasiones más de setenta, entre los cuales se encontraba el opio. Es fácil imaginar que el leonés debió estar al borde de la muerte con este tipo de dieta, pero de una forma inexplicable consiguió sobrevivir al riguroso régimen higiénico-dietético al que le sometió el físico judío.

Con el paso de los días comenzó a perder volumen, su cuerpo fue adquiriendo la propia flacidez de los adelgazamientos exprés, los colgajos de carne acampaban a sus anchas por todos los rincones de su cuerpo. Para evitar este desastre estético Hasday ordenó que le sometiesen a prolongados masajes corporales, cuya finalidad era que la piel recobrase su firmeza. Como el tratamiento no tenía fecha de finalización Toda se vio obligada a regresar a Navarra, puesto que era la reina regente tras la muerte de su marido, dejando a su nieto en manos de los médicos árabes.

El resultado de la dieta y el ejercicio físico no se hizo esperar. Después de someterse durante cuarenta largos días a esta estricta y nociva dieta, consiguió rebajar su peso a 120 kg y caminar durante marchas de más de 5 km sin necesidad de tener que ser tirado por cuerdas ni usar andador. Además, consiguió montar a caballo, alzar su espada y, quizá lo que más le animó a nivel personal, yacer con una mujer. Ahora sí estaba en condiciones de recuperar el trono leonés.

Un día del año 959 Sancho el Gordo abandonó Córdoba y, al frente de huestes musulmanas y navarras, puso rumbo a su querido León. Las ciudades se fueron rindiendo a su paso hasta llegar a la capital, donde no encontró la más mínima resistencia, recuperando su trono (960).

Se cuenta que tras su regreso a León no volvió a abusar de la caza y que comía muchas piezas de fruta. En el año 966, Sancho I terminó su reinado tras ser envenenado con una manzana ponzoñosa por el conde rebelde Gonzalo Menéndez.

Maimónides, remedios para el cuerpo y para el alma

La llegada de los almohades a al-Ándalus en el siglo xii y la imposición de un integrismo islámico provocó la diáspora de los judíos por los reinos cristianos. Esta fue la razón por la que Moshé ben Maimón (1135-1204), más conocido como Maimónides, emigró con su familia desde su Córdoba natal hasta Tierra Santa. Allí sufrió de nuevo la intolerancia religiosa, en esta ocasión de manos de los cruzados, por lo que tuvo que migrar por segunda vez, esta vez a Egipto, donde llegó a ser el médico personal del sultán Saladino.

En aquella época se decía que la «medicina de Galeno era solo para el cuerpo, pero los remedios de Maimónides valían para el cuerpo y para el alma». Su obra médica más célebre fue Fusul Musa, una colección de mil quinientos refranes extractados de los escritos de Galeno. Además, fue autor de un tratado sobre hemorroides, un libro de venenos y antídotos, una disertación sobre el asma y una obra en la que abordó las relaciones sexuales. Maimónides fue la última de las grandes figuras médicas producidas por la civilización hispanoárabe, y tras él se produjo el declive de la medicina musulmana.

A Maimónides se atribuye el siguiente juramento médico: «Inspírame un gran amor a mi arte y a Tus criaturas. No permitas que la sed de ganancias o que la ambición de renombre y admiración echen a perder mi trabajo, pues son enemigas de la verdad y del amor a la humanidad y pueden desviarme del noble deber de atender al bienestar de Tus criaturas»

En definitiva, el juramento médico de Maimónides es una declaración de principios y una definición del buen hacer médico. Tiempo después, durante el esplendor del reino nazarí, destacó la figura de Ibn al-Khatib (1313-1374). Se cuenta que durante la epidemia de peste que asoló la Europa del siglo xiv fue el primero en formular la noción de contagio y recomendar la destrucción de las sábanas de los apestados.

En la desbandada de los médicos judíos hacia los reinos cristianos se encontraron que las leyes prohibían a los cristianos servirse de los remedios sefarditas; afortunadamente esto no fue óbice para que gozasen de un enorme prestigio y que se convirtiesen en galenos de reyes y nobles, incluso de obispos. Y es que los físicos mosaicos formaron parte del elenco de los mejores profesionales sanitarios medievales.

En el siglo xiv el galeno Samaya Lubel se convirtió en médico personal de Enrique IV el Impotente, y a él se atribuye la práctica de la primera inseminación artificial de la historia. El galeno la realizó a la segunda esposa del monarca —Juana de Portugal (1439-1475) — y gracias a ella nacería Juana la Beltraneja (1462-1530), personaje que no precisa de presentaciones.