En uno de sus famosos relatos de ciencia ficción, El Invencible, el escritor polaco Stanislaw Lem relata el destino de una expedición de rescate que es enviada a un planeta lejano en busca de la nave y tripulación desaparecidas durante su exploración. Al llegar, los protagonistas se encuentran con un mundo en apariencia muerto, cubierto por una capa amorfa de naturaleza metálica con algunas estructuras parecidas a arbustos formadas por la misma sustancia. Pero no tardarán en descubrir que se trata de robots microscópicos capaces de replicarse a sí mismos e incluso evolucionar. Lejos de ser un planeta sin vida, Regis III se halla completamente recubierto de una única forma viva que explota cualquier recurso para mantener su crecimiento. Y el recurso puede ser una nave espacial o la materia orgánica de sus tripulantes. La novela de Lem es visionaria –fue publicada en 1965– y enormemente sugerente. Sin embargo, aunque podemos imaginar ese mundo alternativo habitado por una forma de vida inorgánica, ¿es posible algo semejante? La pregunta anterior es en realidad una forma más sofisticada de plantear una vieja cuestión: ¿qué es la vida?

Definición y evolución del concepto de 'vida'

La naturaleza singular de lo vivo en relación con los sistemas inanimados ha formado parte no solo de la exploración científica, sino también de la reflexión filosófica. Durante siglos se aceptó que lo vivo formaría parte de algún tipo de organización que escaparía a las reglas del resto de sistemas físicos y químicos. Tal vez, sugerían los vitalistas, existía un aliento vital que mantenía la vida al margen de su naturaleza material. A medida que la ciencia fue avanzando, las explicaciones esotéricas dieron paso a un conocimiento cada vez más profundo de la naturaleza química de los sistemas celulares y de la presencia de reglas universales.

En 1952, el físico austriaco Erwin Schrödinger, ya famoso por su contribución a la mecánica cuántica –incluyendo el célebre gato que lleva su nombre–, dio una serie de conferencias en Dublín, publicadas bajo el título Qué es la vida, que tuvieron un enorme impacto entre los científicos de su época. La lista incluye a James Watson, Francis Crick, Sydney Brenner y otros futuros premios Nobel. En su pequeño libro, Schrödinger lanza una poderosa idea: sea cual sea la naturaleza de la información que se encuentra dentro de las células y permite la herencia, debería tratarse de un “cristal aperiódico”. El razonamiento sería el siguiente: la molécula responsable debería tener un gran orden interno –de ahí la mención al cristal–, y a la vez, de alguna forma, gozaría de una gran variabilidad. Si se tratara de un cristal regular –periódico–, sería demasiado predecible para poder almacenar información.

Si empleamos la analogía de un texto escrito, cualquier párrafo contiene una gran diversidad de palabras que permiten un enorme poder expresivo. Si tuviéramos que almacenar información usando una secuencia del tipo ABABABAB, no podríamos comunicar prácticamente nada. Esta idea, poco definida entonces, resultó visionaria: la vida en nuestro planeta se basa en una molécula –el ADN– cuya estructura es a la vez enormemente regular –una doble hélice periódica–, pero a su vez diversa. La doble hélice se forma mediante el apareamiento de cuatro letras (A,G,C,T), que se unen entre sí por pares (A-G y C-T) para dar lugar a un número virtualmente infinito de combinaciones. Desde su descubrimiento, en los años 50 del pasado siglo, se ha podido comprender no solo su funcionamiento y cómo afecta a los procesos de evolución, sino también su importancia en la aparición de enfermedades y cómo manipularlo. Por lo que sabemos, ningún organismo en la biosfera actual posee un mecanismo alternativo de almacenar y procesar información a nivel genético. ¿Será la vida en otros mundos similar? O, por el contrario, ¿se basará en alternativas totalmente distintas? ¿Podríamos generar formas vivas basadas en otros principios?

Explorando los límites de la vida

Responder a estas preguntas es importante para comprender los orígenes de la vida y sus límites y poder detectarla en exoplanetas. Y cuando hablamos de vida no debemos limitarnos únicamente a la información genética: más allá de esta, ¿son las formas vivas que observamos inevitables o tan solo una posibilidad entre millones? ¿Somos los seres humanos una extraña opción que se ha dado en nuestro mundo? ¿Es probable la vida inteligente? Podemos abordar todas estas cuestiones desde distintos ángulos, que van desde los intentos de reproducir los océanos de la Tierra primitiva hasta el estudio comparado de la complejidad biológica.

Una forma de pensar acerca de las vidas posibles requiere considerar alternativas a la que conocemos, basada en el carbono. Nuestras moléculas poseen un esqueleto formado por ese elemento, enormemente versátil. Es abundante y cada uno de sus átomos puede unirse a otros cuatro, lo que le da un gran número de combinaciones. Esto permite la estabilidad de un andamio –átomos de carbono conectados entre sí–, alrededor del cual se conectan otros tipos de átomos –oxígeno, nitrógeno– que posibilitan las reacciones y llevar así a cabo funciones diversas.

Silicio y vida: entre la ciencia y la ciencia ficción

El silicio, como han propuesto muchos autores de ficción, parece una alternativa razonable. No obstante, su capacidad de reaccionar en un ambiente acuoso resulta muy limitada. Es verdad que podemos considerar disolventes alternativos para sostener una química basada en ese elemento, pero el metano o el nitrógeno son líquidos a muy bajas temperaturas, lo cual hace que las reacciones sean extremadamente lentas. En este sentido, las similitudes entre carbono y silicio, que también puede crear cuatro enlaces, son muy limitadas. La tendencia del segundo a asociarse con el oxígeno –formando silicatos– o las altas energías requeridas para establecer enlaces y permitir reacciones jugarían en su contra.

Aun así, no debemos descartar ninguna posibilidad: el silicio gozaría de grandes ventajas en ambientes dominados por ácido sulfúrico, que es abundante en Venus y podría resultar común en otros planetas. En el laboratorio, la estabilidad de las reacciones entre silicio y otros elementos, así como la formación de cadenas, se ve favorecida. Sabemos muy poco de hasta qué punto la complejidad de las reacciones puede dar lugar a las condiciones necesarias para crear vida, pero esta posibilidad debe tenerse muy en cuenta.

En algún momento de la historia de nuestro planeta surgió desde la enorme diversidad de moléculas una capaz de hacer algo nuevo: copiarse a sí misma. El salto tuvo un enorme impacto y permitió la transición que daría lugar a la química de lo vivo. Surge así una asimetría que se mantiene hasta nuestros días: muchas moléculas orgánicas poseen dos configuraciones posibles, que podemos visualizar como una molécula y su reflejo en el espejo. La aparición de la vida requiere romper esa simetría y elegir una de las dos posibilidades; es un paso importante para permitir, por ejemplo, la aparición de enzimas eficientes, que no podrían funcionar con una mezcla de las dos configuraciones. Con este salto se ponen en marcha mecanismos generadores de diversidad molecular que, por primera vez, no tienen que ver con las reacciones que ocurren en un laboratorio convencional. La selección natural se pone en marcha para favorecer a los que son capaces de copiarse a sí mismos con mayor eficiencia.

A lo largo de los siguientes cientos de millones de años, la evolución darwiniana acaba modificando el clima y la geología del planeta. Y esta modificación es una de las claves que puede permitirnos, gracias a las sondas que estudian la atmósfera de los exoplanetas, detectar un marcador que solo pueda explicarse mediante la presencia de vida. Se trata de un fenómeno alejado del equilibrio termodinámico: a diferencia de una reacción química convencional, que tarde o temprano termina en un estado sin cambios, la biología desafía la tendencia al desorden empleando la materia y la energía de su entorno para crear y mantener estructuras complejas. Este alejamiento del equilibrio hace que la composición de nuestra atmósfera, a diferencia de las de Marte o Venus, delate la presencia de vida.

La evolución: pieza clave para la vida

Para seguir preguntándonos acerca de la naturaleza de lo vivo, debemos detenernos en una de sus propiedades más notables: su capacidad de evolucionar. La vida ha conquistado el planeta gracias al enorme potencial de adaptación que poseen sus estructuras, como resultado de los procesos de mutación –cambios en las secuencias de ADN– y selección –reproducción de las variantes más eficientes–.

Desde que surgió sobre la Tierra, la materia viva no ha dejado de experimentar cambios, entre los que se incluyen un cierto número de invenciones conocidas como las grandes transiciones evolutivas. La aparición de los primeros sistemas capaces de replicarse fue seguida de la aparición de organismos multicelulares, en los que la comunicación entre células y la posibilidad de especializarse rápidamente dio paso al surgimiento de formas de diversidad creciente. Hace unos 550 millones de años, esta diversidad experimentó una explosión que generaría todos los planes básicos de diseño de los animales. Con la multicelularidad se daban las condiciones para la evolución de sistemas sensoriales, cerebros, depredación o movimiento que aceleraron el cambio y la exploración del espacio de posibles diseños corporales.

La convergencia evolutiva

Una mirada al registro fósil y a nuestra biosfera actual nos muestra con claridad el enorme potencial que posee la evolución para generar todo tipo de organismos. Podríamos pensar que este potencial es infinito, y que cualquier forma posible –incluyendo leones con alas o serpientes de ocho cabezas– puede ser generada. Sin embargo, la realidad es que existen grandes restricciones a lo que puede evolucionar. Muy a menudo, las soluciones a un problema dado suelen ser las mismas.

Tomemos por ejemplo el ojo humano, que en muchos sentidos nos recuerda una cámara de fotos convencional. El órgano de la visión es para nosotros el enlace entre nuestro cerebro y el mundo exterior perceptible mediante la detección de la luz. Su estructura incluye un globo ocular con una lente de curvatura controlable –el cristalino– que regula el enfoque de las imágenes que son proyectadas en una capa de células fotorreceptoras sensibles a distintos colores. La retina también incluye una capa de neuronas que reciben las señales de los fotorreceptores y las envían al cerebro a través del nervio óptico.

Este ojo complejo aparece asimismo –con pequeñas variantes– en el resto de vertebrados, pero no se limita a ellos. De hecho, el diseño ha surgido de forma totalmente independiente en grupos muy diversos. Un caso bien conocido es el de los moluscos cefalópodos, que incluyen los pulpos, las sepias y los calamares. Concretamente, el ojo del pulpo ha sido objeto de estudios minuciosos que muestran una organización prácticamente idéntica a la del órgano visual humano.

Aunque los cefalópodos gozan en realidad de una mejora: en nuestro ojo, las células nerviosas se encuentran delante de los receptores, por lo que se necesita un cableado especial para conducir las señales que deben atravesar la retina. Un diseño chapucero que indica la ausencia de un diseñador. En los pulpos, la luz se encuentra primero con una capa de receptores y después las neuronas que recogen las señales y van directamente al nervio óptico.

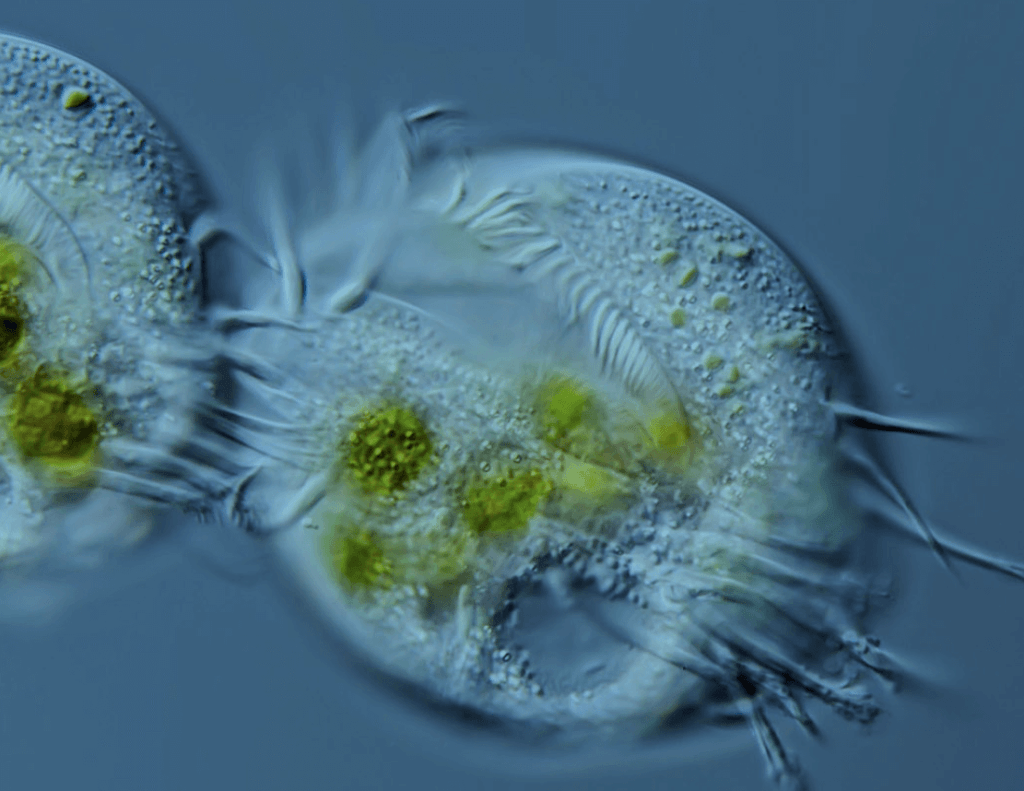

Pero lo realmente interesante es que el ojo de esos organismos marinos fue inventado en paralelo al de los vertebrados, por un camino completamente independiente. ¿Casualidad? En absoluto. El mismo diseño aparece en un grupo de medusas –las llamadas cubomedusas– y, para sorpresa de propios y ajenos, también se ha encontrado dentro de algunas especies de protozoos marinos. En el interior de estos organismos unicelulares puede verse, empleando un microscopio electrónico, una estructura –denominada oceloide– que recuerda el ojo complejo: incluye un globo ocular, un cristalino y una retina. El estudio de su organización ha rebelado que cada una de estas estructuras es funcional y que están formadas por diversos tipos de bacterias que viven habitualmente en el interior de la célula. Una cámara en el interior de una sola célula: la diversidad de la vida no deja de sorprendernos.

Evolución y bricolaje: la ingeniería natural de la evolución

La enorme similitud entre los ojos con diseño de cámara es un ejemplo de lo que en biología se conoce como convergencia evolutiva. Por caminos muy distintos, la evolución descubre las mismas soluciones para el mismo problema. ¿Por qué? Un argumento es que la solución hallada es la mejor posible, pero los ingenieros que investigan los sistemas de visión han encontrado otros materiales y diseños alternativos. La respuesta completa debe incluir la forma en la que la vida evoluciona, y que no se basa en la ingeniería, sino más bien en el bricolaje. El genial biólogo francés François Jacob señaló en su famoso artículo “Evolución y bricolaje”, publicado en 1977 en la revista Science, que la evolución emplea lo que tiene a mano para alcanzar nuevos objetivos. A diferencia del diseñador humano, que posee intencionalidad y puede prescindir de los inventos precedentes, la vida cambia a partir del reciclaje, lo cual obliga necesariamente a repetir soluciones que otros han encontrado. Esta convergencia no es exclusiva de la biología. La bombilla incandescente, por ejemplo, patentada con éxito por Edison, había sido simultáneamente encontrada por varios inventores –que no intentaron miles de combinaciones de materiales, como sí hizo Edison–.

De esta constatación surge una hipótesis: si la convergencia es un fenómeno universal, cabría suponer que las formas vivas en otros rincones del cosmos se parezcan a algunas de las que vemos a nuestro alrededor. ¿Podría ser, como sugieren Star Trek y otras sagas de ciencia ficción, que los seres inteligentes de otros mundos tendrían un aspecto humanoide? Tal vez algún día podamos dar con la respuesta a esta pregunta, altamente especulativa.

Lo que parece claro es que la vida es un proceso dinámico. Un experimento simple lo muestra con nitidez. Si congelamos una bacteria, podemos detener por completo su capacidad de crecer, desplazarse, detectar cambios en el ambiente o replicarse. En cierto sentido, hemos transformado un sistema vivo en un cristal y, como tal, es inerte. Pero en cuanto devolvemos a esa célula a unas condiciones de temperatura adecuadas, se pone otra vez en funcionamiento. Y lo que observamos es una máquina compleja que vuelve a explorar su entorno y responde a sus cambios de forma predecible, hasta cierto punto como un ordenador orgánico con sensores y sistemas de procesamiento de información y respuesta. En este sentido, el físico John Hopfield propuso hace años la idea de que lo que distingue la biología de la física es la computación: un objeto inerte puede ser afectado por el entorno e incluso cambiar de forma o composición como resultado de esta influencia, pero no hay un cambio interno que cause una respuesta y permita una adaptación.

Hacia la creación de la vida artificial

Una célula puede variar de trayectoria cuando detecta modificaciones en la concentración de un nutriente, moviéndose hacia su fuente. O puede abandonar por completo su actividad y convertirse en una espora con temperatura o sequedad extremas. La espora es una adaptación a las condiciones adversas, una cápsula del tiempo en espera de días mejores: cuando una nueva señal del mundo exterior lo permita, la maquinaria volverá a ponerse en marcha.

Tal vez la respuesta final a nuestras preguntas vendrá de la mano de la ingeniería. Poco antes de morir, el físico Richard Feynmann dejó escrita en la pizarra de su despacho una frase citada muy a menudo: “Si no puedo fabricarlo, no puedo entenderlo”. El reto de crear vida y comprender por completo su naturaleza es una de las aventuras más apasionantes de la ciencia. Existe la convicción de que la creación de vida artificial surgirá más temprano que tarde en algún laboratorio. ¿Será la solución similar a la vida que surgió en el océano primitivo? ¿O tal vez encontremos otras formas de organización desconocidas para nosotros? Las respuestas a estas preguntas serán cruciales para comprender los orígenes de la vida en nuestro planeta, pero también para reconocer su presencia en mundos lejanos.