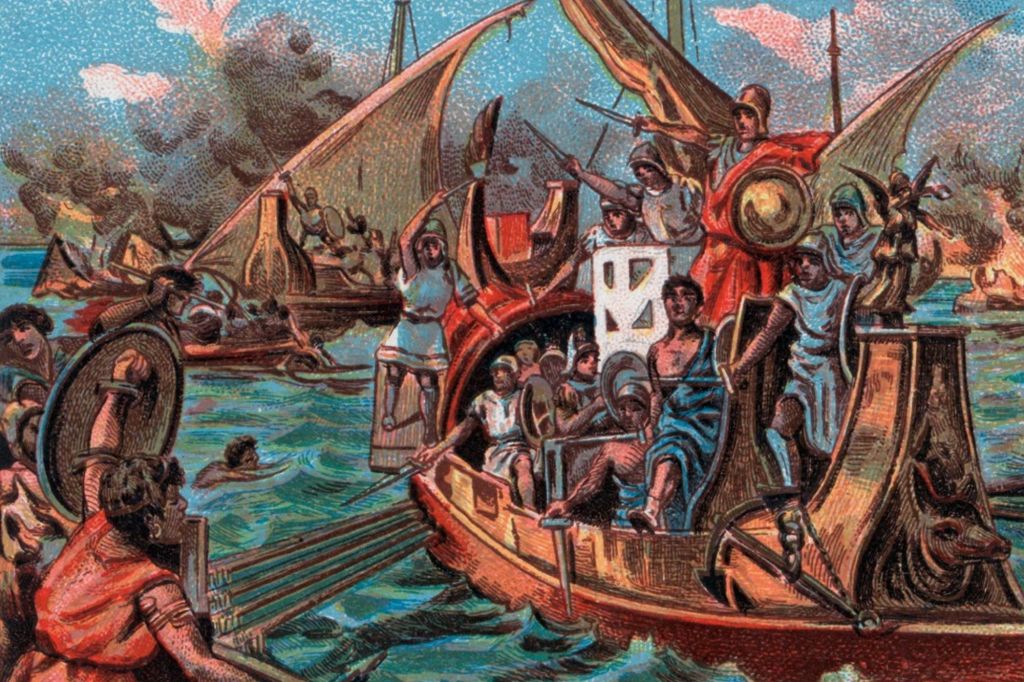

Durante la II Guerra Púnica, cartagineses y romanos lucharon en suelo peninsular por el control de los recursos, pero fueron las sociedades íberas las que más sufrieron las consecuencias de una de las guerras más violentas de la Antigüedad. Veinte años de conflicto, batallas campales, asedios, bandidaje, extorsiones, asesinatos, esclavitud, que acabaron con comunidades enteras.

Cartago inició su conquista de la Península Ibérica en el 236 a.C. y apenas 20 años después, en el 218, los romanos habían desembarcado en Emporion; desde este centro de operaciones se inició el conflicto romano cartaginés. Ambas potencias se enfrentarían, básicamente en territorio de Iberia.

Las comunidades íberas sufrieron gran parte de este conflicto y fueron hostiles a unos o a otros dependiendo de los pactos que considerasen que les iban a salvar de la destrucción.

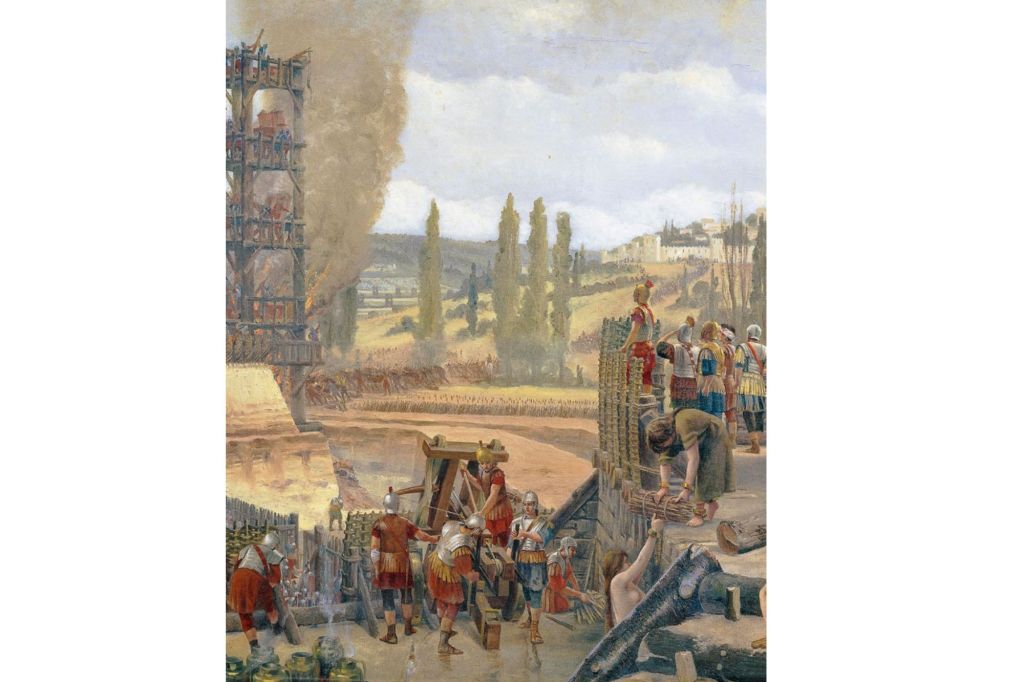

Ciudades como Cástulo (Linares, Jaén) cambiaron de manos en varias ocasiones durante el conflicto, pero no fue la única. En todo caso, por lo que nos interesa, las culturas íberas se vieron inmersas en un impacto bélico sin precedentes en el Mediterráneo Occidental hasta ese momento, y eso cambió sus vidas para siempre.

La Iberia que se encontraron los conquistadores

La sublevación del 195 a.C. de los pueblos íberos del noreste y la dura represión del cónsul Catón, mostró bien a las claras la voluntad de Roma. Para ello el estado romano trajo, no sólo soldados sino ingenieros, prospectores mineros, gestores y un importante cuerpo administrativo.

A ellos les acompañaron comerciantes y todo tipo de artesanos atraídos por las nuevas posibilidades que ofrecía el territorio conquistado. También llegaron geógrafos e historiadores que ayudarán a conocer estas regiones y a explotar sus recursos, y de quienes conservamos interesantes descripciones de los pueblos indígenas.

Por ellos sabemos que, al llegar a lo que después sería llamada Hispania y entrar en contacto con sus pobladores, los romanos se sorprendieron ante el nivel cultural y tecnológico de los pueblos íberos del mediodía peninsular.

En ese momento, los íberos se dedicaban básicamente a la ganadería y la agricultura como base de su sustento. Sabemos que, en la zona de Cataluña, los griegos habían empujado a los indígenas a producir excedentes de cereal, que eran comercializados desde Emporion hacia otras ciudades griegas del Mediterráneo.

Mientras que en este territorio se generalizó el uso de silos subterráneos, en otros se construyeron almacenes de grano, bien en forma de hórreos, o bien estancias con gran cantidad de ánforas donde este se almacenaba, especialmente en el Sureste, Andalucía y La Mancha.

De los fenicios habían aprendido la metalurgia del hierro y a mejorar la de la plata. Pero, con cartagineses y romanos desarrollaron complejas técnicas de extracción minera, ya que ambos vinieron a explotar estos recursos de sobra conocidos en la Antigüedad; la cantidad de minas que florecen desde el siglo III a.C., en las zonas con recursos metálicos peninsulares, se multiplica exponencialmente. Quizás por este motivo se vuelven también unos excelentes orfebres, elaborando magníficas joyas y adornos de oro, plata y bronce.

Transformación de la minería y la metalurgia íbera

Las actividades mineras y metalúrgicas de los íberos no fueron muy impactantes y serían los cartagineses primero y después los romanos quienes pusieron en práctica nuevos sistemas de extracción de minerales metálicos como el hierro.

Entre los siglos III y I a.C. se explotaron nuevas minas en todo el sur y levante peninsular, además de continuar las que se explotaban con anterioridad. Y es que la Península Ibérica era rica en oro, plata, cobre y hierro.

La minería del oro es quizás la que más cambió, ya que los íberos se limitaban a batear los lechos de los ríos cuyas arenas eran ricas en este metal, mientras que los romanos literalmente reventaban las montañas gracias al control de la fuerza del agua, realizando cambios paisajísticos que aún hoy nos asombran, como en las explotaciones auríferas romanas de Las Médulas en León.

Pero, también la minería del hierro sufrió grandes cambios. Este metal era realmente más importante ya que formaba parte de las innovaciones tecnológicas que desarrollaban en ese momento, tanto en el ámbito militar como en el productivo. Ricas zonas como Sierra Morena, Sierra Nevada o Ríotinto, que ya estaban en explotación con anterioridad, fueron algunos de los primeros objetivos militares, primero de cartagineses y después de romanos, donde, por cierto, muchos íberos fueron condenados a trabajar en durísimas condiciones de vida.

Evolución de la artesanía íbera

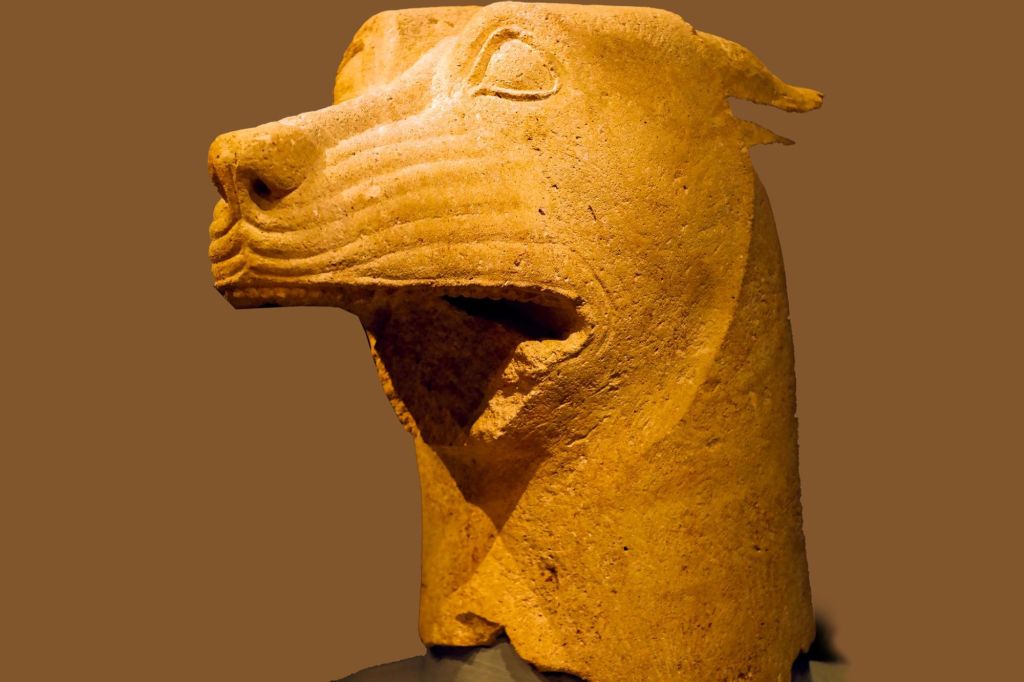

Son muy afamadas ciertas artesanías, como las de cerámica, de muy buena calidad. Algunas de estas piezas las encontramos en casi todo el Mediterráneo Occidental, como un vaso conocido como cálatos, que posiblemente sirviera para transportar miel.

La artesanía íbera tuvo cotas de calidad altísimas, destacando la alfarería. Tradicionalmente, los barros íberos estaban pobremente decorados, pero desde el siglo III a.C. esa moda cambió en toda la zona del levante mediterráneo, donde encontramos, por primera vez, verdaderas escenografías de personas y animales más o menos fantásticos.

Son numerosas las escenas de animales salvajes, sobre todo de lobos, que parecen haber tenido un significado totémico para las culturas íberas. También son frecuentes las escenas de caza, a caballo o a pie, las de danza, las musicales, así como las de guerra, con guerreros que portan escudos, lanzas y falcatas (la famosa espada curva íbera).

Pero, llama la atención un modelo que se repite en varios vasos. Se trata de una escena de dos personajes, normalmente a pie, enfrentados entre sí y armados, que están flanqueados por dos músicos, uno que porta una flauta y otro un gran trombón de suelo. Esta escena recuerda una ceremonia que se conoce con el nombre de monomaquia, la lucha ritual incruenta entre dos individuos al ritmo de instrumentos.

Gracias a esta magnífica artesanía (también eran conocidos los tejidos de lino, de ricos colores, como se refleja en algunas de las estatuas y figuras que han llegado hasta nosotros) y a los excedentes agrícolas, los íberos mercadeaban con comerciantes griegos, púnicos, sardos, etruscos, galos, celtas o númidas, a cambio de otros productos como telas teñidas de púrpura, joyas, marfil, aceites, ungüentos y productos agrícolas elaborados, principalmente aceite, pero también vino de lugares tan preciados como Italia o el Mar Egeo.

Uno de los materiales que mejor se han conservado de este comercio son las cerámicas, ya que los íberos de esta época utilizaban vajilla de barro traída fundamentalmente de Italia y Grecia. Muchas de estas mercancías no eran conocidas antes de la llegada de los romanos, pero el contacto con ellos provocó el desarrollo de la emulación y la ostentación, que fueron progresivamente convirtiendo a los íberos en una cultura cada vez más romanizada.

Así, amoldaron sus ritos tradicionales, sus dioses, su gastronomía, sus costumbres, y, finalmente, su lengua, hasta que, en poco menos de tres siglos, todo rastro material de la cultura de las poblaciones íberas había desaparecido por completo. Como mucho, nos quedan algunas palabras cuyo origen desconocemos, pero que posiblemente provengan de las lenguas prerromanas, como barro, carrasca, vega o arroyo.

Efecto de la romanización en las ciudades íberas

Aunque en este momento las ciudades íberas eran relativamente extensas (fácilmente llegaban a las 10 hectáreas) y se rodeaban de imponentes murallas, con bastiones que mejoraban la defensa ante eventuales ataques, distaban mucho de las grandes metrópolis mediterráneas y carecían de plazas monumentalizadas, como las ágoras griegas o los foros romanos.

Algunas de ellas desaparecieron paulatinamente, en la mayor parte de las ocasiones, los romanos respetaron la estructura de los barrios e incluso esas murallas.

A partir del siglo I a.C. se van introduciendo nuevos modelos de urbanismo, defensas, foros, de modo que, a lo largo del siglo, muchas de estas ciudades perderán todo recuerdo del trazado urbano de época prerromana.

Las casas no divergían mucho de otros modelos mediterráneos. Algunas de ellas, las que correspondían a los más pudientes, eran casas de patio que en ocasiones llegaban a imitar las casas itálicas de atrio con columnas.

Pero la mayor parte eran viviendas con poca luz, a veces de dos pisos, con estancias bastante reducidas donde apenas se realizaban algunas actividades domésticas, como la preparación de la comida (la poca luz hacía que la mayor parte de las actividades artesanales se realizasen en el exterior, aunque los utensilios se guardasen dentro de la casa).

La arquitectura era muy básica, ya que mantenían las técnicas antiguas, de zócalo de piedra y elevación de los muros en adobe. En el interior, sobre el encalado, algunas pinturas en rojo, casi siempre motivos geométricos muy básicos, nada que ver con lo que se encontrará en las paredes ricamente pintadas de las villas romanas.

A pesar de lo visto, el proceso de romanización no supuso una simple implantación, sin más, de las costumbres itálicas. Hoy sabemos que algunos rituales íberos perduraron mucho tiempo y que la propia idiosincrasia de las comunidades indígenas dio un giro peculiar a la conquista, de modo que los íberos no perdieron completamente su cultura sin más, sino que, a su vez, los romanos que se establecieron aquí, siendo muy inferiores en número a las poblaciones indígenas, también supieron tomar algunas costumbres.

Lo hicieron sobre todo en el ámbito de la agricultura -pues, sin duda, los campesinos íberos conocían mejor sus tierras y recursos que los romanos que venían de fuera-, pero también en técnicas como la del molino harinero rotatorio, de invención íbera, que los romanos adoptaron muy rápidamente.

Las ciudades íberas que cayeron y las que perduraron

No todas las ciudades de los íberos soportaron de la misma manera, ni las guerras púnicas ni la posterior conquista romana.

Muchos de los que apoyaron a los cartagineses fueron castigados con la destrucción completa, lo que hace que desconozcamos los nombres de muchas de sus ciudades, ya que resulta imposible asignarles algunos de los muchos que nos dejaron las fuentes históricas y cuya ubicación aún desconocemos.

En estos casos, esos yacimientos reciben un nombre moderno, generalmente relacionado con su topografía y ubicación actual, como Puig Castellet, Els Vilars, Cerro de la Cruz, Cerro del Cántaro, Cerro de las Cabezas, Cerro de los Santos, La Bastida, Barranco Ancho. No obstante, de otros conocemos perfectamente su nombre antiguo ya que perduró en época romana: Carmo (Carmona), Iliberri (Granada), Castulo (Linares), Edeta (Lliria), Ilerda (Lérida), Baetulo (Badalona).

Las que pervivieron (muchas de ellas siguen siendo habitadas en la actualidad) fueron transformadas con un urbanismo plenamente romano. Se adaptaría una nueva retícula urbana, templos, foros, se reformaron total o parcialmente las murallas y puertas de la ciudad.

Pero no debemos imaginar que la romanización supusiera, desde el punto de vista urbano, un arrasamiento de las ciudades antiguas y su sustitución por ciudades nuevas.

En un principio, en las antiguas ciudades ibéricas se asentarían unos pocos personajes itálicos, administradores y comerciantes, que se integrarían con las élites de origen íbero. Pero la mayor parte de los habitantes seguían siendo íberos.

Lo normal es que los propios habitantes indígenas siguieran viviendo en las ciudades, adaptándose a los patrones culturales de la potencia colonizadora. Poco a poco estos íberos fueron abandonando sus costumbres, sus rituales y, finalmente su lengua.

No sabemos exactamente cuándo, porque los íberos no se prodigaban en escribir en soportes que hayan llegado hasta nosotros, pero ya no se conocen textos en escrituras ibéricas desde mediados del siglo I d.C. Quizás, en ese momento, se perdió por completo la memoria de su origen.