La conquista de América es sin duda uno de los episodios históricos con más versiones contradictorias y leyendas en torno a sí de los que tenemos conocimiento. Se habla usualmente de la leyenda rosa y de la leyenda negra para referirse a dos visiones opuestas del proceso: la de la idealización romántica de quienes conquistaron aquel territorio concebido como “indómito” y la de la invasión, el sometimiento y la devastación de los pueblos indígenas y sus dominios.

Poco se repara, sin embargo, en las experiencias personales de quienes arribaron allí por primera vez, cuyos testimonios han quedado relegados al ámbito de la investigación universitaria o al de la curiosidad del historiógrafo y del buscador de nuevos conocimientos, que han podido leer maravillados cómo los hombres de Cortés, recién llegados a Tenochtitlán, comparaban el gran mercado de la ciudad con los centros comerciales de Roma y Constantinopla, asegurando incluso no haber visto jamás cosa semejante.

¿Hay acaso algo en sus voces que nos permita interpretar de nuevas maneras ese momento tan crucial para la relación histórica entre continentes? ¿Qué nos quisieron decir Colón y Cortés que, sin embargo, quedó sepultado por el incontrolable flujo de los acontecimientos, las intenciones y las gentes que les sucedieron?

Cristóbal Colón en una isla

Cristóbal Colón es hoy día, sin duda, una figura controvertida. El estigma de haber abierto un camino marcado por la posterior y larga explotación humana y material del continente conquistado es una marca difícil de pasar por alto. Sin embargo, más allá de su papel icónico en una invasión que tendría repercusiones hasta la actualidad, existió un primer hombre que pisaba, incrédulo, una tierra extraña, y que seguramente estaba más poseído por la impresión, la emoción y el miedo de lo que pudiera imaginarse, como cualquier otro navegante o explorador de latitudes ignotas.

Dada esta suposición, cabe preguntarse si acaso tuvo él algo que decir, mucho antes de la construcción histórica que se hizo de su figura y que lo erigió como símbolo de los siglos que le siguieron y que jamás conoció. En efecto, Colón nos legó de su pluma varios diarios de viaje y cartas a la corona dando cuenta de sus descubrimientos; uno de esos documentos, de carácter más íntimo, nos entrega algunas claves respecto de su particular visión.

A principios de 1493, habiendo recién zarpado de regreso a Europa tras su primera expedición a las Antillas, Colón escribe en carta a su amigo Luis de Santángel, refiriéndose a la isla de Juana (actual Cuba): “En ella hay muchos puertos en la costa de la mar sin comparación de otros que yo sepa en cristianos [...]; en las tierras hay muchas minas de metales e hay gente en estimable número […]; los puertos de la mar, aquí non habría creencia sin vista”.

Su impresión, no de menor importancia por ser primera, no hace sino otorgarnos luces para dudar de la condición barbárica a la que posteriormente se condenó a los indígenas en el relato histórico, y nos permite inmediatamente hacernos una idea diferente en torno al mundo americano prehispánico. El navegante prosigue sincero, refiriéndose a las gentes que encontró: “Ellos, de cosa que tengan, pidiéndosela jamás dicen que no; antes convidan a la persona con ello, y muestran tanto amor, que darían los corazones, y quier sea cosa de valor, quier sea de poco precio, luego, por cualquiera cosa, de cualquier manera que sea se les dé, por ello son contentos”.

¿No se halla esta condición que describe, acaso, mucho más cercana al espíritu cristiano que él mismo profesaba que al ‘salvajismo’ con que la historia, hoy sin duda en cuestionamiento y revisión, estigmatizó a los habitantes del llamado nuevo mundo? Ciertamente, las palabras de Colón sugieren una concepción distinta del encuentro emblemático entre el navegante y los habitantes de lo que él creía eran las Indias occidentales.

De hecho, en su carta, como haciendo justicia a las poblaciones recién conocidas, concluye: “Y creían muy firme que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y en tal acatamiento me recibían en todo cabo después de haber perdido el miedo. Y esto non procede porque sean ignorantes, salvo de muy sotil ingenio, e hombres que navegan todas aquellas mares, ques maravilla la buena cuenta quellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos”.

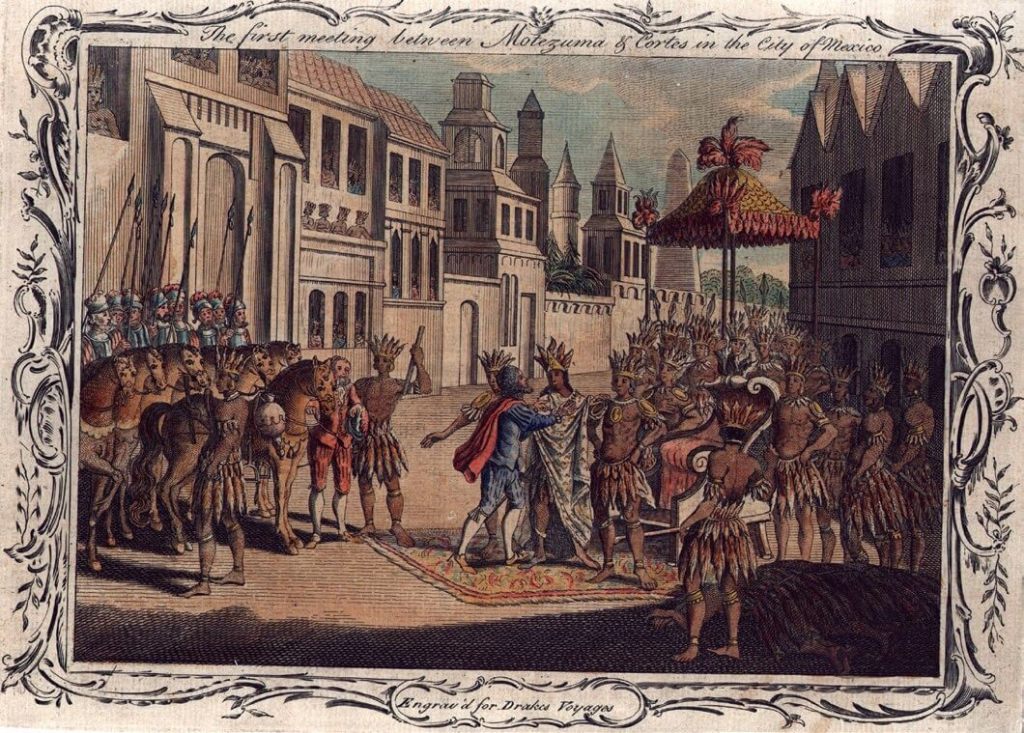

Hernán Cortés en una plaza

“Diré algunas cosas de las que vi, que aunque mal dichas, bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos, no las podemos con el entendimiento comprender”. Así comienza Hernán Cortés su relato de la llegada a la capital del Imperio azteca. Y, a lo largo de sus Cartas de Relación, no escatima en expresiones de conmoción e impacto. Habiendo arribado, a diferencia de Colón, a territorios urbanizados y organizados bajo una vasta estructura imperial, Cortés se detiene y examina otro tipo de elementos, ligados al avance de la civilización mexica. Así describe Tenochtitlán:

“Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba [...]. Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de sesenta mil ánimas comprando y vendiendo; donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. Véndese cal, piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de caza donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra [...]”.

Resultan inspiradoras las palabras de Cortés, sobre todo en este presente multicultural y global del siglo XXI para el cual el proceso de conquista de América aparece como uno de los puntos indudables de inflexión, cuyo imaginario se encuentra en transformación. ¿Habríamos de deslumbrarnos también nosotros ante las anchas avenidas y los magníficos mercados de la ciudad azteca? ¿Qué pensaríamos hoy si allí arribáramos?

Cortés es tajante al dar su veredicto: “No quiero decir más sino que en su servicio y trato de la gente de ella hay la manera casi de vivir que en España, y con tanto concierto y orden como allá, y que considerando esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es cosa admirable ver la que tienen en todas las cosas.”

El encuentro con lo diferente

Sin duda, resulta muy difícil de desentrañar la compleja naturaleza y el curso del encuentro humano con el otro, con lo diferente; del choque entre civilizaciones. Sin embargo, estudiar ese instante a través de la humanidad de los sujetos que lo experimentaron concede al lector el espacio único de la reflexión propia, de la confrontación cara a cara, de sensibilidad a sensibilidad.

Porque leerlo en su humanidad particular no exime a ningún hombre de su responsabilidad histórica, pero ciertamente lo sitúa en su circunstancia y carácter y abre para la posteridad el abanico de la valoración, interpretación y discusión histórica. Pues finalmente, como dijera el dicho popular que pervive de hecho desde los tiempos de Colón hasta nuestros días, todo lo que vino después es harina de otro costal.