Qué no harían para saber de sus vecinos, conquistadores o conquistados, los pueblos que se repartieron la Península siglo tras siglo. Se puede imaginar a celtas e íberos y, sobre todo, a cartagineses y romanos urdiendo todo tipo de tretas secretas para hacerse con los planes de los adversarios. El espionaje de trama básica y sin profesionalización pervive en los largos siglos de la Reconquista, intensificándose o disminuyendo según los períodos de mayor o menor beligerancia.

Un lío fue la cosa cuando en los siglos XI y XII el territorio se dividió por todos lados: los reinos cristianos en el norte, las taifas en la zona musulmana. Con alianzas entrecruzadas entre unos y otros, y todos con pugnas fronterizas con los vecinos, cualquiera podía espiar sin llamar la atención.

Tarea de reyes y pastores

El mismísimo rey Alfonso VI, según la leyenda, fue un espía de primera mano. Exiliado en la taifa de Toledo, se hizo el dormido en una sala donde algún mando musulmán lenguaraz se dedicó a describir a otro recién llegado el sistema de fortificación, incidiendo el muy inoportuno en los puntos más débiles de este. Con el cuento se quedó el monarca, y le vino muy bien para conquistar la ciudad en 1085.

Tiempo después, el oficio lo ejerce ocasionalmente un pastor, cuyas indicaciones serían esenciales para la gran victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212. Estaban desorientadas las tropas de Alfonso VIII y este buen señor no solo les hizo saber de las huestes musulmanas y su ubicación, sino que les condujo por el camino que les situaría en posición óptima para la batalla.

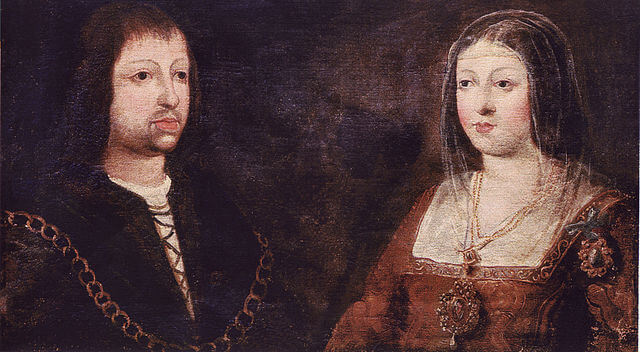

La red de informantes ocasionales e incluso con cierta dedicación no dejó de crecer a medida que se asentaban las conquistas. Cómo habría de ser la cosa para que el mismísimo Fernando el Católico, cuando viajaba desde Aragón hacia Castilla al primer encuentro con Isabel, tuviera que disfrazarse para no ser reconocido por tantos agentes secretos como había en las tierras fronterizas.

Traidores en el Nuevo Mundo

A todo esto, los conquistadores hispanos ya se estaban aplicando en el Nuevo Mundo, y la guerra psicológica de la que se valían para enfrentar sus menguados ejércitos a tan vastos imperios precisaba de constantes informaciones off the record. Mientras en España el espionaje ya ha comenzado a madurar a través de la creación de estas redes de información, en las que los comerciantes tienen un papel esencial, en América no hay más remedio que volver a los métodos primitivos.

Son los indígenas, aliados de los españoles o enemigos, los que ahora se infiltran en los campamentos y formaciones de los contrarios. Desde que desembarcan en las costas mexicanas Cortés y sus hombres, Moctezuma recibe en su corte completísimos informes, que incluyen dibujos que ilustran incluso la cara del conquistador.

A Cortés le vendría de perlas doña Marina la Malinche, su intérprete, consejera y amante indígena, a quien se le dio bien detectar los peligros. Ella misma dio con los espías tlaxcaltecas que se habían mezclado con los indígenas aliados y a los que se les cortó las manos y se les envió de vuelta a casa. También fue doña Marina la que sonsacó a una anciana noble de Cholula el plan secreto de matarlos mientras dormían. Enterado Cortés, la venganza fue una matanza atroz que sin duda dejó acongojada para siempre a la Malinche.

De espionaje traidor habla asimismo Alonso de Ercilla en La Araucana. Así, sabemos cómo en la victoria de Pedro de Valdivia sobre el bravo Caupolicán –que le abriría paso para la conquista de Chile– influyeron los informes de un soldado indígena bautizado por los españoles como Andresillo. Asesinado el apreciado caudillo, al tal Andresillo se le haría costoso disfrutar de su bien ganada plaza al lado de los triunfadores.

Cuanto más ganaban los conquistadores, más aumentaba la desconfianza entre ellos, y espiarse mutuamente llegó a ser más habitual que vigilar a los indígenas. Además, la Corona cada vez estaba más sobre aviso de estos señores que se creían dueños del mundo. Buenos y bien disimulados informadores darían cuenta a tiempo de alguna conducta desviada de lo establecido.

Carlos I: espía, que algo queda

Fue Carlos I quien empezó a diseñar un aparato estatal de espionaje, al que invitó a unirse a cualquiera. Así se expresa el 15 de diciembre de 1521: “Mandamos y defendemos firmemente que agora y de aquí adelante en todo tiempo, cada y quando nuestros offiçiales y todas las otras personas, vezinos y moradores y havitantes en las nuestras Indias, yslas y tierra firme del Mar Océano quisieren escribir y hacer relación de todo lo que les pareçiere que conbiene a nuestro serviçio, o benir o ynbiar mensajeros, lo que pueden hacer sin que ello les sea puesto en embargo ni estorbo ni ynpedimento alguno, directa ni yndirectamente...”.

El imperio era ya un monopolio demasiado grande y muy pequeña la capacidad de comunicarse; muy abundante la fortuna esperada y muy poca la buena fe de los más lanzados en la carrera por sacarle partido; enormes e inaprensibles los asuntos de las Américas, azarosos y muy ajetreados los de Europa. En el entorno del emperador Carlos surge así la necesidad de enfatizar, organizar y bien distribuir los servicios de inteligencia, de modo que el asunto pasa al terreno del Consejo de Estado, institución que canalizará toda la información secreta llegada desde Francia, Inglaterra, Italia, Flandes, Túnez, Argel, Constantinopla, Cartagena de Indias, Lima, México...

Los ejecutores de los mensajes cifrados serán militares, embajadores e incluso los mismos virreyes, a cuyo mando trabajarán, y de forma muy efectiva, religiosos, mercaderes y espías espontáneos de diversos oficios. Se construye así una máquina estatal de información hermética, celosamente jerarquizada y muy voluntariosa, que se verá reforzada bajo Felipe II, el muy católico y desconfiado monarca.

La España de Felipe II contó con los servicios secretos más avanzados de su tiempo. Es entonces cuando, a pesar del afanoso celo que requería la profesión de espía, surgen nombres de los que sabemos gracias a la prolija y ramificada burocracia del gobierno imperial. Entre los empleados secretos de Felipe II destaca Martín de Acuña, nacido en Valladolid en 1544. Al servicio de Su Majestad en Flandes e Italia durante 20 años, parece ser que se ganó la fama de listo, valiente y embaucador. Preso de los turcos en Constantinopla durante nueve meses, aprovechó la coyuntura para hacerse valer a base de enviar informes al rey sobre los aconteceres de la capital del Imperio otomano.

En esto anda cuando da con el compañero ideal, el judío de origen español José Micas, que le facilitará la labor. El tándem no le hace ascos a ningún asunto, y así también se dedican a denunciar a espías a favor de los turcos y a agentes dobles. Pero lo suyo había de ser más sonado, y se hace con los planos que permitirían el incendio de toda la flota turca. Su estrategia no entusiasma en Madrid, pero él sigue adelante reclutando agentes para proceder al plan, que según sus escritos llevó a cabo, aunque no consta oficialmente.

Ocurriese o no, el equipo fue arrestado y, tiempo después, Martín volvió a España y se le concedió lo prometido a cambio de sus servicios (que, como en el caso de otros espías de la época, era el ingreso como caballero en la Orden de Santiago). No le valió, empero, de nada cuando en 1585 fue arrestado y ejecutado.

Muy organizado estaba el servicio de informantes en Europa, pero en casa no tanto. Parece ser que a sir Francis Walsingham, secretario de Isabel I de Inglaterra, no le fue complicado hacerse con una buena información de la Armada Real que le vino que ni pintada a sir Francis Drake para prepararse ante lo que sería un desastroso intento español de conquista marítima de “la pérfida Albión”.

Felipe II, entre oración y oración, no dejaba de suspirar por un cada vez más denso servicio de informantes, que evitasen líos palaciegos como los que le habían montado la duquesa de Éboli y Antonio Pérez. Su antiguo ministro, envuelto en asuntos turbios, huyó de España con importantes secretos de Estado y capturarlo, incluso asesinarlo, sería la obsesión de la inteligencia española; sobre todo de uno de sus agentes, Sebastián de Arbizu.

A su muerte, en 1598, Felipe II dejó en herencia a su hijo preocupantes síntomas de decadencia, pero también un gran consejo: que procurase estar informado “de las fuerzas, rentas, gastos, riquezas, soldados, armas y cosas de este talle de los reyes y reinos extraños”. Así, con datos precisos sobre sus enemigos, conocería sus ventajas y debilidades.

Los altibajos del espionaje patrio

En el siglo XVII y con los Austrias menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II), todo es efectivamente menor, incluso el espionaje. Pierde eficacia de movimientos el aparato estatal y entonces se contratan servicios individuales. Al albur de la competitividad se sofisticarán los métodos, pero no se conseguirá reponer la eficacia perdida. Comienzan así a barajarse pagos según misiones, que en muchos casos dirimen los embajadores. De cómo ha de moverse el diplomático en estas lides da buena cuenta el libro El enbaxador, publicado en Sevilla en 1620 por Juan Antonio de Vera y Zúñiga.

Destacó entre los contratados un tal Manuel Sueyro, que ejerció de espía para la Corona entre 1605 y 1629 dando “avisos” de toda índole política y social. Se distinguieron asimismo, tanto en el siglo XVI como en el XVII, familias de comerciantes con mucho negocio internacional: los Beyngoolea de Lekeitio o los Clemente.

El siglo XVII moldea la figura oficial del espía de una forma más definida. A Juan Velázquez de Velasco, primer “espía mayor y superintendente de las inteligencias secretas”, le sucede su hijo Andrés, que se enredó en muchas tramas, unas claras y otras turbias. Fue encarcelado acusado de favorecer con información privilegiada al duque de Osuna, en cuyo círculo solía moverse muy cerca del escritor Quevedo, que al parecer bien se alimentaba de las noticias que traía el espía oficial. Andrés Velázquez y la infraestructura que lo rodea marcan la pauta del espionaje español en la España aturdida y postrimera del siglo XVIII.

Con todo perdido o casi, ¿a quién espiar y para qué? La respuesta la daría, ya en el XIX, el deseado Fernando VII en su frenética y descerebrada cruzada contra el movimiento liberal nacido de las Cortes de Cádiz de 1812. El absolutista rey crea un primer modelo español de Estado policial, con redes de espías tan eficaces como cruentas. Sin embargo, sigue tratándose de informantes ocasionales: espías-soldados o espías-milicianos.

Aunque nunca falta un espontáneo con más agallas como Eugenio Aviraneta, de quien bien se sabe a través de Pío Baroja (emparentado con él), que le dedicó 39 relatos. Tras destacarse en la lucha contra la invasión napoleónica, Aviraneta fue agente proliberal durante los reinados de Fernado VII e Isabel II, en una constante actividad de intriga en la que contaba incluso con sus propios corresponsales en suelo francés y en la que se cebó especialmente con los carlistas. Provocó no poca desconfianza y muchos pensaban, como Espartero, que era intrigante, infame y maquiavélico.

La guerra con Estados Unidos

Tal y como estaban las cosas, nadie podía evitar el golpe de gracia que supuso el desastre colonial y general de 1898. Sin embargo, al ministro de Marina no le faltaron arrestos para enviar a Montreal al agregado naval de la Embajada española, el teniente de navío Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera, con la misión de enterarse de las esencias militares de Estados Unidos, ese país que había declarado la guerra a España y que se preparaba para ser potencia mundial.

La noche del 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine saltaba por los aires en el puerto de La Habana. Ante el conflicto que se avecinaba con Estados Unidos, el Gobierno español activó su red de espionaje en suelo americano. Estalló así una guerra oculta, protagonizada por agentes encubiertos, sobre la que se desplegó un manto de silencio. Al frente de todo aquel operativo secreto estaba Ramón de Carranza. Aunque no logró triunfar frente a los todopoderosos servicios secretos de EE. UU., este gallego fue uno de los más osados e imaginativos espías de nuestra historia.

Mejor que él lo pasó el periodista menorquín Saturnino Ximénez, muy conservador y tan prorruso que a servir al zar se fue, operando para la Ojrana, el servicio real de espionaje, en Turquía, en la India y algunos frentes de la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Revolución de Octubre logró escapar de Rusia y se instaló en Barcelona, pero el gusanillo de la aventura no dejó de picarle y continuó haciendo viajes supuestamente periodísticos por Europa.

Germanófilos o aliados

A España no le queda energía para entrar en el primer gran conflicto mundial, pero sí hay algunos españolitos ejerciendo aquí o allá. Es el caso de Jaime Mir, que espió a favor de los aliados desde Bélgica organizando toda una red de informantes. Condenado a pena de muerte, se salvó por la intercesión de Alfonso XIII. Y por falta de pruebas se libró la cantante vasca Aurora de Bilbao, de la que nunca se llegó a saber si enviaba información a los alemanes mientras actuaba en los escenarios londinenses.

De la cupletista Raquel Meller se dijo que, herida de celos, tendió una trampa a Mata Hari que significaría el fin de la célebre espía; un bulo propagado y desmentido después por el senador Emilio Junoy. En esta lista entra también Ramón Mercader, que asesinó a Trotski en 1940 por encargo del NKVD soviético y fue un ferviente creyente en el estalinismo (aunque al final de sus días se le vio en alguna protesta contra el régimen).

Las dos Españas ya se enfrentaban en la triste Guerra Civil. Qué necesario y qué fácil el espionaje para ambos bandos: no había que aprender otra lengua, no había que disfrazarse mucho. Así que republicanos y franquistas tuvieron sus propias redes de información y la lista de nombres es larga: Luis Benito de López, activista prorrepublicano y después espía para los maquis; José Beltrán y Musitu, creador del SIFNE, primer servicio de inteligencia del bando franquista; o Santiago Garcés Arroyo, quien de simple panadero pasó a crear el SIM, organización de espionaje de la República.

Los hubo que traspasaron la geografía y el tiempo del conflicto, como Ángel Alcázar de Velasco, quien tras formar parte del SIPM franquista sirvió en la Abwehr nazi, como también lo hizo Luis Calvo Andaluz desde Inglaterra; o Alberto Bajar, general republicano que en el exilio fue agente secreto para la Revolución cubana de Castro.

En la Segunda Guerra Mundial destaca Juan Pujol, bautizado Garbo por sus buenas dotes de actuación, quien, convencido de que la victoria aliada significaría el fin de Franco, se ganó la confianza de los alemanes como espía para ser agente doble a favor de los ingleses. Su vida terminó plácidamente en Venezuela, donde publicó sus memorias, enfáticamente tituladas El espía del siglo.

De la dictadura a la democracia

No hay una buena represión sin un buen aparato de información, y la franquista fue una dictadura brillante en tal cometido. A lo largo de sus 40 años, los servicios de inteligencia tuvieron diferentes siglas, como la SDPG, para la que trabajó Luis Manuel González-Mata, quien protagonizó un caso de deserción de la causa fascista: se marchó a Francia y allí se dedicó a denunciar los métodos y manipulaciones del régimen de Franco. Mejor le hubiera pintado a las órdenes del CESID, el Centro Superior de Información de la Defensa creado en 1977 tras la vuelta a la democracia y reformado en 1986 debido a sus repetidos fallos (no se sabía bien cómo había de funcionar una organización de esta índole en un régimen de libertad).

Ambiente muy ad hoc para que surgiese un personaje como Juan Alberto Perote, jefe de agrupación operativa del CESID, acusado de robar 1.245 microfichas del archivo de la institución, y también relacionado con el caso Marey/GAL y las famosas “escuchas telefónicas”. Y aún estamos inmersos en el proceso judicial de la Operación Kitchen, un operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que pretendía usarse como “arma para negociar” con él a raíz del caso Gürtel.

¿Y qué decir de José Manuel Villarejo, el más célebre y mediático espía español de los últimos años? En 1993, tras diez años de excedencia en los que realizó trabajos como detective privado, este excomisario del Cuerpo Nacional de Policía se reincorporó como agente operativo, o agente encubierto, para la Secretaría de Estado de Interior. Maestro de la grabación ilegal, la manipulación y la filtración de información, está actualmente retirado y acusado por pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Sí, puede que estemos en otros tiempos, pero hay cosas que no cambian... y la información sigue siendo poder.