La mayor parte de la Edad Media transcurrió entre dos epidemias: la de Justiniano en el siglo vi y la peste negra, que estalló en el siglo xiv. En el lapso comprendido entre ambas epidemias se extendió por Europa la lepra y, cuando esta había declinado, apareció la sífilis. La escasez de conocimientos anatómicos y filosóficos en la Edad Media, debida a la prohibición de realizar disecciones humanas por cuestiones religiosas y por la gran autoridad que todavía ejercía la doctrina de Galeno, fue la responsable del lento progreso de la medicina. En la Edad Media persistían aún las ideas antiguas que afirmaban el corazón tenía tres ventrículos, cinco el hígado o que la orina se formaba en el hígado a expensas de los humores y luego se filtraba en el riñón.

La figura que marcó el pensamiento de la época fue san Agustín, que vivió entre los siglos v y vi. Su concepción filosófica se orientaba a la salvación eterna del alma, defendía que no existía ningún camino hacia Dios a través de la razón y que el único camino para conocer a Dios era que Él (Deus ut revelans) se nos descubriese. Para san Agustín, la razón humana no existía sola, era el reflejo de la iluminación venida de Dios. De aquí surgió el lema de san Agustín: credo ut intellegam («creo para conocer»). Este camino condujo a la concepción teúrgica, a la terapia mística, a considerar de eficacia profiláctica el uso de amuletos, talismanes, el culto de los santos y las creencias en las propiedades curativas de sus reliquias. En el siglo xi se produjo un primer cambio importante: san Anselmo enunció el principio fides quaerens intellectum («la fe que busca al intelecto»), es decir, la fe necesita del intelecto.

Dentro de una concepción mágico-religiosa, se creía que los santos poseían el don de curar enfermedades específicas, de esta forma surgió, por ejemplo, la concepción de que santa Lucía curaba las enfermedades de los ojos, san Roque la peste, san Blas las afecciones de garganta… De forma paralela se pensaba que la enfermedad era un castigo divino o el resultado de la posesión demoniaca, por este motivo, la oración y la penitencia eran los principales elementos terapéuticos.

En las postrimerías de la Alta Edad Media —en el siglo xiii— santo Tomás vio en la razón humana una potencia independiente de la fe y, como todo lo humano, imperfecta. Pero siendo Dios también razón, razón perfecta, y siendo su obra también racional, Él y el mundo eran accesibles a la razón humana. Así, el hombre con su intelecto, aunque limitado, se vio fortalecido, y no solo dio un gran desarrollo a la escolástica, sino que también volvió a ocuparse de la filosofía y de la cosmología.

Medicina monástica

Hasta mediados de la Alta Edad Media la medicina se ejerció principalmente en los monasterios. Uno de los primeros en fundarse fue el de los benedictinos de Montecasino (Campania), allá por el año 529. Posteriormente se fundarían otros de la misma orden en otros puntos del viejo continente (España, Francia, Alemania e Irlanda).

Tras la gran peste que azotó a Europa en el siglo vi y la conquista de Italia por los lombardos, los monasterios concentraron a la gente culta que buscaba refugio y durante este periodo el ejercicio de la medicina, por parte de los monjes, estaba circunscrito a una misión únicamente caritativa.

Muchos monjes se pasaron años copiando, traduciendo e ilustrando a los autores clásicos: Aristóteles, Galeno, Oribasio de Pérgamo, Alexandro de Tralles… Los monasterios disponían de una habitación junto al armario de los pigmentos o botica donde el monje sanitario practicaba la medicina y realizaba sus preparaciones. Por otra parte, el hecho de que los monjes viajasen con frecuencia a otros monasterios fomentaba el intercambio de conocimientos científicos. En la botica disponían de alambiques, retortas, morteros y balanzas. Una de las novelas que mejor nos transportan a la medicina monástica es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Allí se describe la siembra de plantas medicinales por un monje herbolario (Severino), la botica del monasterio, así como la mala higiene y la presencia de ratas que hacen presagiar una epidemia de peste.

En todos los monasterios benedictinos había unas dependencias —en forma de albergue— destinadas a acoger a los pobres, enfermos y extranjeros que hasta allí acudían: había casas de pobres y peregrinos (hospitale pauperum), posadas para peregrinos ricos (hospitium) y, además, disponían de un hospital para monjes (infirmarium).

En el año 537 san Benito redactó su Regula Benedicti, que hacía del cuidado de los enfermos un deber cristiano. En el capítulo 37 recogía aspectos relacionados directamente con la medicina: dedicación preeminente a los enfermos, normas para el acondicionamiento de las celdas de los enfermos y del enfermero, creación de enfermerías como construcciones anexas a los dormitorios y refectorios, así como creación de hospitales y jardines botánicos.

La regla benedictina contiene disposiciones prácticas que afectan al infirmarius (médico) y al servitor (enfermero) y en ella se concedía el permiso a los enfermos de alimentarse de carne, especialmente a los más débiles, para que pudiesen recuperarse. En el capítulo 36 podemos leer: «Sobre todo y ante todo hay que preocuparse de los enfermos. Hay que servirles como al propio Cristo, pues realmente se le sirve a Él a través de ellos».

Tiempo después se escribió La farmacopea de Lorsch (795), el primer escrito de medicina monacal que basa su exposición teórica en una apología de los Versos de Cosme y Damián.

De forma tímida, pero imparable, los monasterios fueron incorporando obras médicas a su colección. Así, en el siglo ix la biblioteca del monasterio de san Gallen tenía seis obras de medicina y mil de teología. Los textos médicos, escritos en latín, eran en su mayoría fragmentos simplificados o resúmenes de las grandes obras griegas y tenían un marcado carácter práctico. Galeno, conocido a través de los comentaristas, era la autoridad indiscutida del momento. El monasterio de San Gallen, fundado en el siglo vii, siguiendo la regla benedictina constaba de instalaciones especiales para atender a los enfermos, pobres y peregrinos. Había una posada para huéspedes de alto rango (domus hospitum), un albergue para peregrinos (hospitale pauperum) y un alojamiento para hermanos de la orden procedentes de otros lugares. El infirmarium estaba destinado a monjes enfermos, de salud delicada y ancianos. Al lado se levantaba la casa para el médico y una botica. Además, había una casa para sangrías y curas, baños y un huerto de plantas medicinales (herbularius).

Hacia el 842 Walahfrid Strabo (809-849), abad del monasterio de Reichenau, describió los placeres y utilidades de las plantas en su libro Liber de cultra hortorum. Un tratado escrito en latín que contenía 444 versos hexámetros, y que en más de una veintena de ellos ensalzaba las propiedades curativas de las plantas que crecen en el huerto del monasterio, describiendo sus flores, sus propiedades como hierbas culinarias y también su efecto como plantas medicinales. Allí se describe, por ejemplo, cómo el rábano es bueno para la tos, la amapola cura los eructos amargos, la menta elimina la ronquera, el melón refresca las entrañas o el hinojo ayuda a realizar las digestiones pesadas.

Dentro de la medicina medieval ocupó una situación destacada Hildegarda de Bingen (1098-1179), una mujer perteneciente a una familia señorial de Bermershein que había sido educada en el convento de Disibodenberg en las artes liberales. Desde 1136 fue abadesa de este convento y en 1147 fundó uno propio en Rupertsberg. La sibila del Rhin fue una mujer polifacética que tenía conocimientos de física, filosofía, música y medicina. A ella debemos la introducción del lúpulo en la fabricación de la cerveza y la descripción más detallada del orgasmo femenino realizada hasta el momento. En su obra médica ahonda en ciertos aspectos relacionados con la alimentación, señalando que lo que es bueno para unos no lo es necesariamente para otros, recomendando un plato adaptado a la edad, estación y constitución física de cada persona, beber siempre un poco de agua o de vino con la comida y acompañar los platos con una salsa para facilitar las digestiones.

En su obra podemos distinguir dos grupos de escritos: uno de contenido médico-farmacéutico y otro místico-religioso. Los libros de ámbito médico son dos: Liber simplicis medicinae (versa sobre el uso terapéutico de plantas, minerales y animales) y Liber compositae (aborda la naturaleza, causas y síntomas de las enfermedades). Hildegarda describió las enfermedades desde la cabeza hasta los pies, trató cuestiones de índole sexual, enfermedades venéreas, la higiene del embarazo, el puerperio y reglas para reprimir los deseos sexuales.

La medicina monástica se extendió oficialmente hasta el concilio de Clermont (1150), momento en el que se prohibió a los monjes ejercer la medicina porque perturbaba la vida sacerdotal. En el concilio de Tours (1163) y en el cuarto concilio de Letrán (1215) se prohibió a los clérigos toda actividad médica y, en especial, la cirugía. A partir de ese momento la medicina dejó de enseñarse en los monasterios.

Hospitales medievales

El progreso más importante de la medicina medieval fue la construcción de hospitales, de mayor envergadura que los valetudinaria romanos. El primero de ellos se construyó en Montpellier. Eran verdaderos hospicios destinados a amparar a peregrinos y pobres, se tratase de enfermos o no, y a darles hospitalidad. La transformación de hospicio a hospital se produjo en el siglo xiii.

Los hospitales administrados por ciertas órdenes caballerescas tuvieron un carácter más propiamente médico. En este sentido, por ejemplo, la orden de los caballeros de san Juan tenía su propio hospital en Jerusalén.

En el siglo xii, con la aparición de la epidemia de lepra en Europa se crearon a su vez los lazaretos, llamados así en honor a Lázaro, el leproso de la Biblia. Se calcula que a principios del siglo xiii había unos diecinueve mil lazaretos repartidos por el viejo continente. También existieron hospitales para dementes, siendo la orden de san Alejo la que se dedicó particularmente al cuidado de estos enfermos. El primer manicomio que se fundó fue el de Bethlem en Londres (1403), al que seguiría el de Valencia (1409), fundado por el padre Joffre. En pocos años se multiplicó su número en la península Ibérica: Barcelona (1412), Zaragoza (1425), Sevilla (1436), Palma de Mallorca (1456), Toledo (1483), Valladolid (1489) y Granada (1504).

La escuela de Salerno

En el sur de Italia el retroceso cultural fue menor que en el resto de Europa debido, en gran parte, a la ocupación bizantina en un primer momento, y a la árabe en un segundo periodo. En el golfo de Pesto, a pocos kilómetros al sur de Nápoles, se encuentra la ciudad de Salerno: allí en el siglo ix se fundó una escuela de medicina excepcional en varios aspectos: era exclusivamente médica, laica (civitas hippocratica), entre su profesorado y alumnado había mujeres y, además, la medicina y la cirugía no estaban separadas. Según la leyenda la escuela de medicina fue fundada por un griego (Ponto), un cristiano (Magíster Salernus), un judío (Helino) y un musulmán (Adela). Sin aceptar esto al pie de la letra, lo cierto es que en la costa occidental de Italia había numerosos árabes y colonias judías y era un enclave de habla griega dentro del mundo romano.

La época más gloriosa de esta medicina tuvo lugar durante los siglos xi y xii. Desde el siglo x los profesores estuvieron libres del control clerical, aunque la mayoría de sus profesores eran médicos-clérigos benedictinos y dominicos que aceptaron la doctrina hipocrática de los humores. Los primeros textos que utilizó esta escuela fueron el Antrorarius y Antidotarius.

Federico II Hohenstaufen (1194-1250), heredero del sacro Imperio romano germánico y del reino normando de Sicilia, se formó en la ciudad de Palermo, en un ambiente multicultural por excelencia. Al consolidar su reinado, abordó una serie de reformas creando un estado centralizado con un cuerpo jurídico muy avanzado para su época, rompiendo las fronteras culturales y religiosas creando una relación de colaboración con el pueblo musulmán. Fue esto lo que le llevó a congregar eruditos musulmanes, judíos y cristianos en la escuela de Salerno. Entre ellos destacó el sabio escocés Miguel Escoto, que introdujo en Europa las obras de Avicena y de Averroes.

En 1231, Federico II decretó para su reino de Sicilia la primera ordenanza médica de Occidente, estableció que al plan de estudios se añadieran tres años de lógica, cinco de medicina y uno de prácticas, siendo la única escuela en la que al terminar los estudios se otorgaba el diploma de médico y el título de doctor. Su plan de estudios fue tan excepcional que no tardó en ser adoptado por la Universidad de París. Se exigía a los futuros médicos la realización de un examen para demostrar que habían adquirido los conocimientos suficientes, tanto de medicina como de cirugía. Una vez superadas las pruebas los profesores entregarían públicamente al nuevo doctor o magíster un anillo, una rama de laurel, un libro y un beso de paz. La escuela de Salerno estaba centrada en el empirismo y la observación, rechazando todo tipo de aspectos teóricos o especulativos. En los numerosos textos que conservamos hay excelentes descripciones clínicas (disentería, enfermedades urogenitales) e indicaciones terapéuticas (ungüentos con mercurio para afecciones cutáneas y algas marinas en caso de bocio).

El método diagnóstico más extendido fue la uroscopia, hasta el punto de que se afirmaba que el médico podía determinar la naturaleza de la enfermedad observando la orina del paciente. Las enseñanzas sobre la uroscopia llegaron a ser extremadamente prolijas: se analizaba la calidad y cantidad de orina, la concentración (se distinguían cinco grados diferentes), el color (había veinte matices), el olor, la transparencia, la presencia o ausencia de espuma, etc.

Los médicos de la escuela de Salerno no diseccionaron cuerpos humanos, sus conocimientos anatómicos los adquirieron a partir de la anatomía del cerdo, tal y como refleja la obra Anatomica porci, de Cophos.

También se dio cierta importancia a la ética médica así, por ejemplo, Arquimateo aconsejaba al médico no fijarse demasiado en la esposa, las hijas y las sirvientas del enfermo, puesto que esto repugnaba al Señor y no favorecía la buena disposición del paciente ni mejoraba su estado de ánimo.

En el siglo xi llegó a la escuela de Salerno una de las figuras más destacadas, su nombre era Constantino el Africano. Había nacido en torno a 1020 en Cartago, de ahí su sobrenombre, y su principal aportación fue la traducción al latín de textos griegos y árabes. De esta forma llegó a Occidente el conocimiento médico árabe y clásico.

En Salerno se escribió el Antidotarium, la primera farmacopea medieval, aunque sin duda la obra más famosa fue el Regimen Sanitatis Salernitarum, que llegó a tener mil quinientas ediciones. Este tratado estaba escrito en verso para facilitar su memorización y recogía trescientos cincuenta consejos relacionados con la higiene, la dieta y el modo de vida, fruto de las observaciones de los maestros salernitanos. En las últimas ediciones los consejos aparecían, además, acompañados de ilustraciones. En esta obra, por ejemplo, se advierte al lector que no conviene abusar de la fornicación, leer mucho en la cama, esforzarse en exceso para mover el vientre o beber demasiado.

En el siglo xii vivió Ruggiero Frugardi o Roger de Salerno, autor de Chirurgia magistri Rogeri, la primera obra de cirugía del mundo occidental. En ella se recoge la gran aportación quirúrgica de la escuela de Salerno: la técnica de curación de heridas craneales. Los médicos de Salerno rechazaban la realización de trepanaciones y sostenían la necesidad de examinar rigurosamente toda herida abierta, ya que se podía complicar con una hemorragia intracraneal, así como la eliminación de los fragmentos óseos sueltos y clavados en la carne.

Otro personaje salernitano de gran relevancia fue Trotula de Ruggero (1050-1097): unos autores señalan que fue esposa de Joannes Platearius y otros coinciden en afirmar que se trata de un nombre genérico de comadrona. Fue autora de De passionibus mulierum, un libro dividido en sesenta capítulos en los cuales se abordan temas de ginecología, obstetricia y cosmética. Entre las diferentes técnicas que aparecen recogidas se recomienda la protección perineal durante el parto y la sutura cuando existan desgarros.

A muchos cientos de kilómetros de la escuela de Salerno existió otro foco que iluminó la transmisión de los saberes clásicos a través de traducciones árabes: la escuela de traductores de Toledo del siglo xii. Allí, a orillas del Tajo, hubo un ambiente de excepcional tolerancia, lo cual permitió que pudiesen colaborar estrechamente judíos, cristianos y musulmanes. El primer grupo de traductores fue el organizado en el capítulo catedralicio por el cluniaciense francés Raimundo de Sauvetat. A lo largo del siglo xii se tradujeron la mayor parte de los textos de Galeno, Avicena, Rhazes y Albucasis. Entre los traductores merece la pena destacar la figura de Juan Avendahut Hispano y Dominicus Guldisalvus.

Las primeras universidades

Hacia el año 1000 en Chartres y Reims se abrieron escuelas catedralicias en las que se impartían las siete artes liberales, que constituían las tres ciencias formales (gramática, dialéctica y retórica) y las cuatro ciencias reales (geometría, aritmética, música y astronomía). Dentro del mismo recinto había zonas destinadas a la asistencia religiosa, al cuidado de los pobres y de los enfermos y a la transmisión del saber. En las primeras escuelas monásticas benedictinas las artes liberales también formaron parte de los planes de estudio, pero no fue así en las escuelas que fundaron con posterioridad los cistercienses, dominicos y franciscanos, en ellas apenas se prestó atención a todo lo que no fueran disciplinas teológicas. De esta forma, los núcleos de conocimiento se trasladaron desde los monasterios hasta las catedrales o grandes sedes episcopales. El obispo enseñaba en su propia casa y pronto delegó el cometido didáctico al magíster scholarium, que a partir del siglo xii se llamó cancellarius, que se convirtió en la máxima autoridad de la enseñanza superior. Mientras tanto el preceptor se encargaba de instruir a los principiantes. El máximo representante de las escuelas catedralicias fue Guillermo de Champeaux, que fue discípulo de Abelardo.

Las universidades tuvieron su origen en los llamados «Estudios Generales» de las escuelas municipales, y no a partir de las escuelas monásticas ni catedralicias. Aquellas eran organizaciones autónomas en las que los gremios (universitates) de estudiantes (discipulorum) o de maestros (magistrorum) regulaban la enseñanza, estableciendo las costumbres y normas universitarias. De alguna forma, eran semejantes a otros gremios de personas que realizaban el mismo oficio. Inicialmente disfrutaron de la protección del papa, del emperador o del municipio, recibiendo varias prerrogativas, entre ellas el autogobierno, diversos fueros y la potestad de conceder títulos. Inicialmente los saberes teóricos se dividieron siguiendo a Marciano Capella (De septem artibus liberalibus) en: trivium (gramática, dialéctica y retórica) y quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).

La estructura universitaria estaba integrada por cuatro facultades «mayores» (teología, cánones, derecho y medicina) y una «menor» (artes liberales). El profesor realizaba la lectio (lectura de las autoridades clásicas traducidas al latín), desde su cathedra (asiento), con la aclaración pertinente de palabras y frases, y a continuación, pasaba a comentar las quaestiones que planteaba la lectura.

El vocablo facultas, de donde deriva el actual «facultad», determinó el contenido de la ciencia que se profesaba. En ellas se concibió al trabajo manual con un sentido peyorativo, siguiendo a Platón (Leyes) y a Aristóteles (República), los cuales consideraban las ocupaciones manuales como tareas serviles. Por este motivo la cirugía quedó excluida de la enseñanza universitaria.

Las primeras universidades se fundaron a comienzos del siglo xii: Bolonia (1088), París (1110), Oxford en (1167) y Montpellier (1181). En todas ellas la medicina estuvo inicialmente en manos del clero. En Bolonia se realizó la primera autopsia y Mondito de Luzzi escribió Anathomia, que fue el libro de texto durante tres siglos y que se basa en la disección y práctica de la anatomía.

Uno de los profesores más destacados de la Universidad de Bolonia fue Tadeo Alderotti (1222-1303). Nació en Florencia en el seno de una familia muy pobre, lo cual no fue óbice para que fuera médico y llegara a ser magíster medicorum. A él se debe la creación de la historia clínica (consilium) bajomedieval. Básicamente consistía en una serie de ejemplos médicos que debían ser utilizados a modo de consejos útiles para realizar un diagnóstico y pautar un tratamiento. Los ejemplos estaban constituidos por tres partes: un título, una enumeración de signos y síntomas y una disputatio sobre las quaestiones más importantes. En 1260 se convirtió en profesor de medicina de la universidad de Bolonia, donde enseñó a partir de los antiguos textos de Hipócrates, Galeno y Avicena. Su método seguía las cuatro causas aristotélicas: causa material (tema de discusión), causa formal (exposición y forma), causa eficiente (autor de la obra), y causa final (objetivo). Entre sus libros, se encuentra Onsilia, una recopilación de estudios de casos médicos, con análisis e informes detallados y uno de sus discípulos más destacados fue Mondino de Luzzi, del que hablaremos más adelante.

Grandes figuras

La Universidad de Montpellier, que fue fundada por exalumnos de la Universidad de Bolonia, tuvo la facultad de medicina más prestigiosa de la Edad Media y vivió un periodo de florecimiento a lo largo del siglo xiii. Entre los médicos que allí se formaron destacaron Petrus Hispanicus, que en 1277 fue elegido papa (Juan xxi), Tadeo Alderotti y Henri de Mondeville, que criticó a Galeno (pus laudabilis) y abogó por el estudio anatómico. Allí también estudió Arnau de Villanova, que defendía que la verdad estaba fundada en la experimentación. Y en ella fue catedrático de medicina el valenciano Arnau de Villanova (1240-1311) que se caracterizó por mantener una postura de independencia de la medicina frente a las especulaciones filosóficas, defendiendo la importancia de la observación clínica. Después de ejercer durante algún tiempo en su ciudad natal se desplazó hasta Barcelona, donde fue médico de cámara de Pedro III y sus sucesores. Más adelante, a inicios del siglo xiv, se trasladó nuevamente a Montpellier donde fue profesor. Su producción escrita fue extensa y merece la pena destacar un libro que escribió sobre medicamentos (Antidotarium) y otro sobre aforismos (Parabole medicationis). Villanova clasificó las enfermedades en: regionales (el agua y el clima eran aspectos importantes en su papel causal), contagiosas, hereditarias, epidémicas (en su génesis intervenían los astros) y varias y desiguales (promovidas por el régimen de vida y las diferencias constitucionales).

La Universidad de París fue la más prestigiosa en el siglo xiii y en ella enseñó uno de los hombres más sabios de la Edad Media, Alberto Magno, llamado Doctor Universalis. Fue un gran enciclopedista que escribió 21 volúmenes del saber científico. Su fama de erudito fue tan grande que se vio obligado a dar clases al aire libre para acomodar a sus numerosos oyentes.

En España, aunque la universidad más antigua fue la de Palencia (1212), la formación universitaria de médicos dio comienzo en Salamanca (1218), retomando el esplendor de Toledo, y ganó la carta de ciudadanía con la aprobación de las Constituciones de Alfonso x (1254). Les seguiría la Universidad de Valladolid (1241) y la Universidad de Alcalá de Henares (1293).

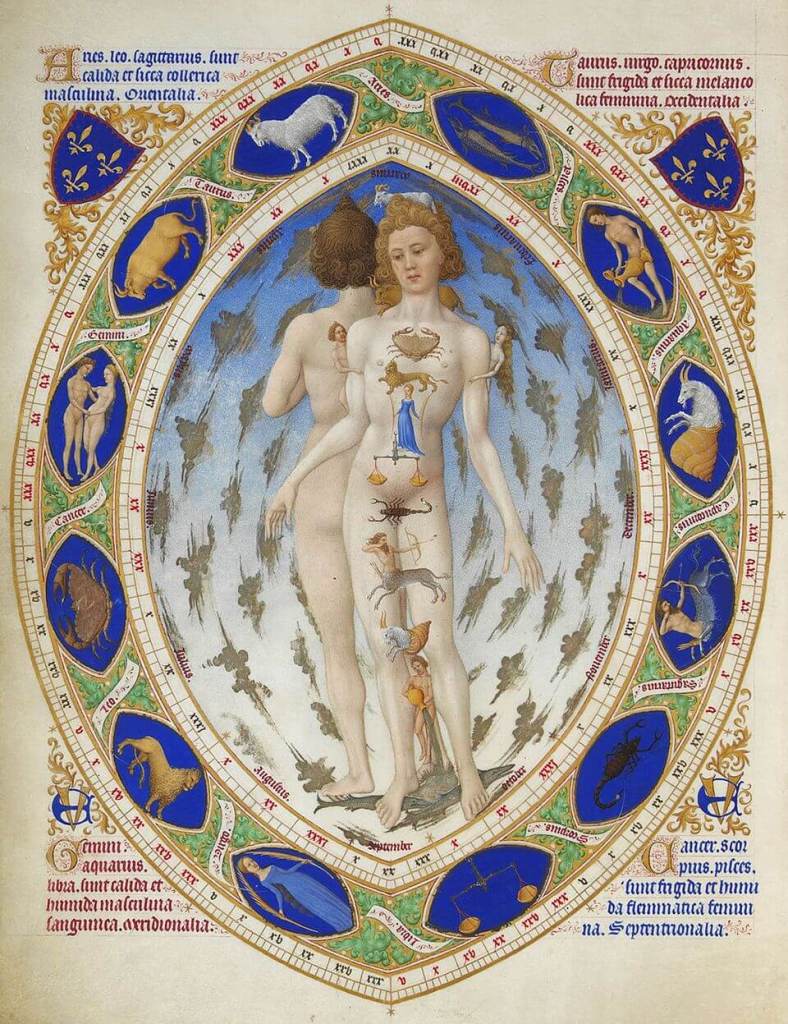

Esponja soporífera y polvo de momia

El tratamiento medieval estaba basado en la expulsión de los humores corruptos por medio de purgantes, eméticos, ventosas, sangrías y enemas. A fines de la Edad Media en la terapéutica predominaba una escuela de medicina astrológica: la Universidad de Bolonia poseía una cátedra de Astrología que consideraba, por ejemplo, que la luna ejercía influencia sobre la venesección y que el valor de los eméticos y purgantes dependía de las condiciones del zodiaco. Además, la farmacopea medieval otorgaba poderes curativos a las piedras preciosas, por ejemplo, se pensaba que la esmeralda reprimía los impulsos sexuales y que el zafiro fortalecía la vista.

Avicena en el Canon afirmó que el opio era el analgésico más efectivo que existía y que a dosis elevadas podía causar la muerte. En el siglo xi apareció la primera referencia escrita a un anestésico por inhalación: la esponja soporífera. Se atribuye a Bertario, el abad del monasterio de Montecasino. Se trataba de una preparación formada por opio tebano, cicuta, mandrágora y beleño —cuando se analizan los principios activos existe una explicación racional: del opio se extrae morfina y codeína (potentes analgésicos), de la cicuta se obtiene concina, que produce parálisis y pérdida de conciencia, el beleño y la mandrágora contienen hiosciamina, hioscina y escopolamina, que ocasionan sedación y depresión del sistema nervioso parasimpático—. Se mezclaba con agua y se dejaba secar al sol; cuando se iba a realizar la cirugía se mojaba con agua caliente y se ponía la esponja en las fosas nasales del paciente para que la inhalara. Para despertarlo se le daba una esponja mojada en vinagre.

En el siglo xiv el cirujano francés Guy de Chauliac le agregó jugo de belladona a los otros ingredientes y dio cuenta de su efectividad siempre que la cirugía no fuese muy prolongada. En 1578 el papa Pablo V condenó a la hoguera al botánico Juan Bautista de la Porta por defender los beneficios anestésicos de la esponja de Chauliac. Por ese motivo durante los siglos xvii y xviii nadie se atrevió a reproducir la fórmula y la cirugía se realizaba con el paciente despierto y maniatado.

A lo largo de los siglos la medicina ha dado inadmisibles bandazos terapéuticos y los médicos han utilizado técnicas de curación desprovistas de todo tipo de base científica. Un buen ejemplo fueron los polvos de momia. Y es que durante siglos fueron considerados una verdadera panacea, se les atribuía todo tipo de virtudes curativas, desde la cicatrización de úlceras y reparación de huesos rotos, hasta la epilepsia, pasando por el dolor de muelas. Este peculiar tratamiento gozó de la aquiescencia de todas las clases sociales, incluida la realeza. Sabemos que el monarca francés Francisco I no salía de palacio sin una buena provisión de saquitos con polvos de momia.

Mummia, el betún egipcio

La verdad es que el uso de las momias con fines médicos fue fruto de una confusión lingüística. En la Antigüedad los persas comerciaban con betún, un líquido negro y viscoso al que se le atribuían propiedades saludables, y al que se conocía en su idioma como mummia. Cuando los mercaderes orientales contemplaron por vez primera las momias egipcias descubrieron con satisfacción que estaban recubiertas por betún, es decir, por mummia. Realmente las momias estaban revestidas con unas resinas especiales, bastante similares al betún, cuya función era mantener en buen estado la momificación. Aquí empezó la confusión. Si la mummia tenía propiedades milagrosas para el cuerpo humano, también lo tendría, por extensión, aquello con lo que se impregnaba a las momias egipcias. Con el paso del tiempo el error fue creciendo y se empezó a aplicar el vocablo mummia a la totalidad del cuerpo de la momia, popularizándose el empleo de los cuerpos momificados como método terapéutico. Las cruzadas hicieron el resto, propiciaron el contacto con la cultura árabe y la entrada de las maravillas de oriente en la Europa cristiana. Los «polvos de mummia» se hicieron su hueco en los albarelos de las reboticas.

Las condiciones de este error filológico fueron nefastas. Hubo una implacable persecución para adquirir momias egipcias, el polvo obtenido se diluía en vino, agua o miel y se dispensaba a una atribulada clientela. En algunos casos no se vendía el polvo, sino trozos de cadáver o, incluso, una pasta de coloración negruzca. También se elaboraron ungüentos a base de mezclas de vaselinas y sustancias oleosas, a los que se atribuían supuestos efectos rejuvenecedores sobre la piel. En otras palabras, las momias se convirtieron en un negocio muy lucrativo. Al principio no fue difícil conseguir momias a las que poder atomizar, pero el imparable aumento de la demanda provocó que la materia prima empezase a escasear. Los saqueadores de tumbas se esmeraban, pero su trabajo no conseguía abastecer al próspero mercado europeo, por lo que no hubo más remedio que recurrir a la falsificación. No tardaron en aparecer comerciantes sin escrúpulos que momificaron alegremente cuerpos de esclavos, cadáveres abandonados o personas ajusticiadas, dando «gato por liebre» a incautos boticarios. El resultado que conseguían era de una calidad tan elevada que cuando se comenzó a realizar pruebas de rayos X a las momias se descubrió que algunos museos exhibían en sus vitrinas falsas momias egipcias.

En el siglo xii se empleó por vez primera a las momias egipcias con fines curativos en las cortes europeas, tratamiento que alcanzó su punto álgido a lo largo del Medievo. Fue a partir del Renacimiento cuando se inició un interés por la ciencia, rechazándose la práctica de tratamientos mágicos. El cirujano francés Ambroise Paré (1517-1590) fue uno de los primeros en arremeter contra los polvos de momia. Algún tiempo después haría lo propio el padre Feijoo (1676-1764), un monje benedictino. A pesar de todo, los últimos coletazos terapéuticos llegaron hasta comienzos del siglo xviii, cuando en las boticas europeas existía la certeza absoluta de que se estaban vendiendo burdas falsificaciones. A partir de ese momento, las momias se usaron con otros fines, mezcladas con disolventes y resinas se transformaban en un insuperable pigmento de color marrón, al que los pintores del siglo xviii bautizaron con el nombre de «marrón de momia». Fue el inicio de un nuevo negocio.

En otro orden de cosas, cuando el rey Luis IX el Santo (1215-1270) regresó de la Sexta Cruzada comenzó en Francia la costumbre de la imposición de manos, un ritual que practicaba el monarca en las conmemoraciones de su coronación con la finalidad de evitar la escrofulosis (tuberculosis a nivel de los ganglios del cuello).

El rey inglés Eduardo i se adhirió a este uso en el año 1269 (King’s touch) y esta costumbre persistirá hasta el siglo xviii, siendo la reina Ana de Inglaterra la última «sanadora real inglesa». En Francia persistió algún tiempo más, el último acto sanador en territorio francés tuvo lugar en 1825 con la coronación del rey Borbón Carlos X.

Regulación de la práctica médica

Roger II de Sicilia fue el primero el promulgar una reglamentación de la titulación médica: «Teniendo en cuenta la gran pérdida y el daño irreparable que puede venir de la impericia de médicos, disponemos que, a no ser que, tras haber sido aprobado por un tribunal público de médicos de Salerno, se presente con documentos testimoniales de rectitud y de suficientes conocimientos, tanto de los maestros como de las autoridades». En 1255 Alfonso X el Sabio promulgó el Fuero Real de Castilla donde se obligaba a los médicos y cirujanos a realizar un examen médico: «Ningún hombre no obre de física (medicina), si no fuera aprobado por buen físico por los físicos de la villa do hubiere de obrar y por otorgamiento de los alcaldes, e sobre estos haya carta testimonial del concejo; y esto mismo sea de los maestros de las llagas (cirujanos) y ninguno de ellos no sean osados de tajar, ni defender ni de sacar huesos, ni de quemar en ninguna guisa». En 1329 Alfonso i de Aragón estableció que los médicos, para poder ejercer su profesión, tenían que disponer de una licencia en la ciudad y en las villas del reino, tras haber sido previamente aprobados por examinadores nombrados por el municipio.

También debían acreditar haber estudiado medicina durante cuatro años. Más adelante, los Reyes Católicos (1477) crearon el Tribunal del Protomedicato, una institución encargada de vigilar y autorizar el ejercicio de la medicina. A pesar de todas estas legislaciones, hay que tener en cuenta que no se produjo una desaparición inmediata de los médicos sin formación universitaria y titulación académica, y que durante mucho tiempo coexistieron ambos.