Las tablillas cuneiformes de contenido médico más antiguas datan del 2500 a. C. y recogen encantamientos y rituales terapéuticos destinados a tratar afecciones tan diversas como los males del vientre, los problemas oculares y las dificultades durante el parto.

Los escribas de Mesopotamia: guardianes del conocimiento y arquitectos de historias antiguas

En un contexto tan burocratizado como el mesopotámico, en el que la escritura servía para registrar la producción de bienes, la tasación de actividades y las transacciones económicas y comerciales, los escribas detentaban un rol fundamental.

Es a través de la labor escritural de los copistas, los estudiosos y los funcionarios letrados que tenemos acceso a las preocupaciones cotidianas que ocupaban los días de los antiguos mesopotámicos.

Reclutados de entre las familias de la élite, los aspirantes a escriba adquirían los rudimentos del cuneiforme en la eduba, la «casa de las tablillas de barro», donde un maestro los instruía siguiendo un currículum preestablecido.

En la eduba se aprendía a elaborar tablillas, a reconocer los signos cuneiformes y sus valores a través de silabarios y listas, se memorizaba vocabulario, se aprendía a redactar textos legales y administrativos, se estudiaban composiciones literarias y se adquirían nociones de matemáticas.

Tanto en la didáctica como en la práctica cotidiana de la escritura se utilizaban materiales comunes y fácilmente disponibles en Mesopotamia: barro para las tablillas y caña para la elaboración del cálamo con el que se incidía la superficie todavía blanda de la arcilla.

También podían utilizarse tableros cubiertos de cera. Otros materiales que se empleaban como soportes de la escritura eran el metal, el marfil y, para las inscripciones monumentales, la piedra, que los lapicidas incidían siguiendo las indicaciones de los escribas.

Los escribas se empleaban en las administraciones del palacio o del templo, se dedicaban a la gestión de actividades económicas, legales y burocráticas de todo tipo o proseguían su especialización en alguno de los campos de pericia dominados por adivinos, literatos o sacerdotes responsables del culto.

Aunque la mayoría de los escribas que conocemos por su nombre eran hombres, también sabemos de la existencia de mujeres escribanas, responsables de la gestión de instituciones religiosas y empresas comerciales, cuando no secretarias al servicio de mujeres de la aristocracia.

Medicina mesopotámica: los secretos ancestrales

Mesopotamia cuenta con una larga tradición escrita en los campos de la medicina, la profilaxis y la diagnosis de males. Las tablillas cuneiformes de contenido médico más antiguas datan del 2500 a. C. y recogen encantamientos y rituales terapéuticos destinados a tratar afecciones tan diversas como los males del vientre, los problemas oculares y las dificultades durante el parto.

El interés de las élites cultas por recoger en forma escrita y sistematizar el vasto acervo de remedios, procedimientos diagnósticos y prontuarios de materia médica se mantuvo inalterado hasta las últimas fases de la vida del cuneiforme, en un dilatado periodo que se extendió a lo largo de tres milenios.

La prueba de esa tradición recibida se encuentra en las colecciones de tablillas procedentes de Nimrud, Asur y Uruk, y en bibliotecas como la que Asurbanipal creó en Nínive. Las tablillas cuneiformes revelan la existencia de dos especialistas médicos que operaban en los contextos de poder: el āšipu y el asu.

El āšipu se caracterizaba por ser un operador ritual especialista en la expulsión y remoción de los agentes malignos, como los demonios y los espectros, que causaban enfermedades e infortunios. Su relación con la esfera de los dioses, de los que el āšipu había recibido su conocimiento, le permitía actuar en aquellas circunstancias que anunciaban penurias y desgracias para el rey, el país y su población.

Contribuía con su sabiduría, pues, a mantener el orden de las cosas tanto humanas como divinas. Sabemos que también tenía conocimientos de fitoterapia y podía recurrir a remedios farmacológicos para el tratamiento de pacientes. El asu, por su parte, se ocupaba de tratar heridas, contusiones, huesos rotos y, en general, afecciones que se manifestaban principalmente en el exterior del cuerpo, para lo que aplicaba ungüentos, emplastos y vendajes.

Disponía de conocimientos relativos a las plantas medicinales, que utilizaba en su práctica cotidiana. Otras figuras especialistas en el cuidado de enfermos, infantes y parturientas, como las comadronas, las enfermeras y las nodrizas, así como los veterinarios y los curanderos locales, aparecen menos documentadas en el registro escrito.

Enfermedades y curación en Mesopotamia

El elenco de enfermedades que los mesopotámicos intentaban tratar con sus remedios abarca desde picaduras y ataques de serpientes y escorpiones hasta dolencias oculares, pasando por las afecciones dérmicas, los problemas intestinales, el miedo y los trastornos de comportamiento, las consecuencias de los excesos alcohólicos, la impotencia sexual, la ayuda al parto o el dolor de dientes.

Los peligros que acechaban a los vivos a lo largo de sus vidas, desde la más tierna infancia hasta la edad vetusta, se condensan en tablillas que revelan una lucha constante por recuperar la salud, congraciarse con la divinidad y reescribir el propio destino.

Los tipos de remedios a los que se recurría incluían medicamentos como pomadas, ungüentos, pociones y sahumerios, y en su elaboración se utilizaban ingredientes cotidianos como la harina, la cerveza o los dátiles, así como plantas medicinales, resinas y minerales.

Las referencias en los textos a intervenciones quirúrgicas superficiales, suturas, entablillamientos y otros tratamientos similares son raros, cuando no inexistentes. Aunque sin duda se practicaron, apenas han dejado huella en el registro escrito.

Conocemos los pormenores de un buen número de rituales de diversa complejidad en los que se buscaba expulsar, revertir o eliminar la causa que había propiciado la enfermedad del paciente.

Así, se recurría a la recitación de encantamientos, la invocación de divinidades como Ištar, Gula y Šamaš, la manipulación de objetos como mechones de lana colorida, frutos y enseres domésticos, y el empleo de figurillas que representaban al paciente y al agente causante del mal.

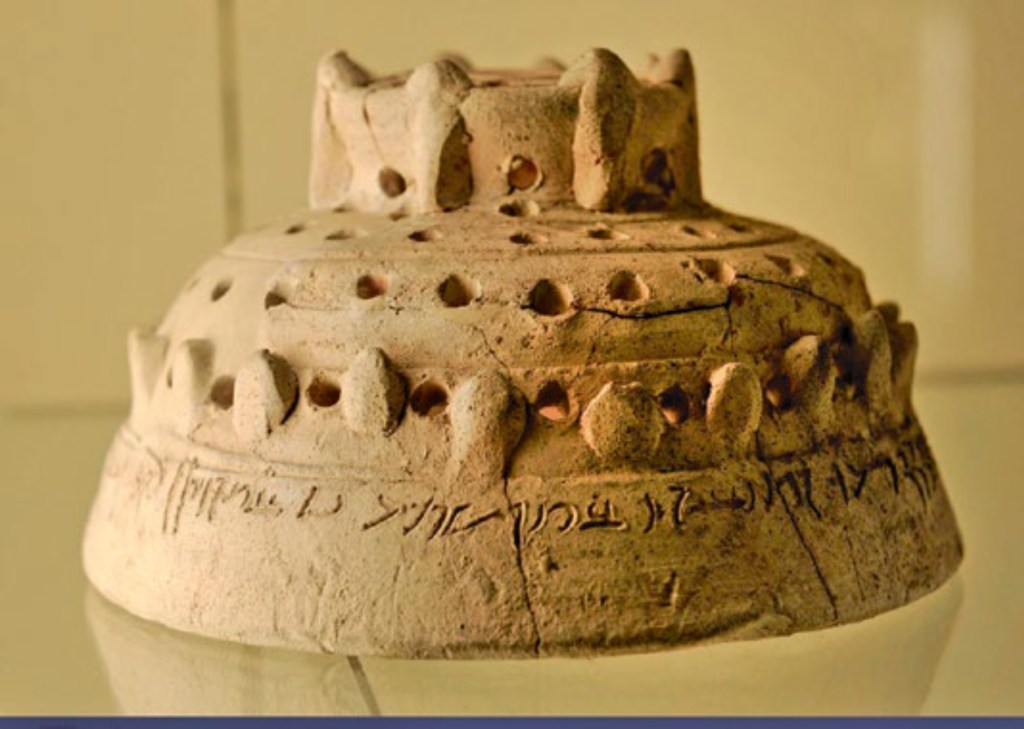

También se utilizaban amuletos de diverso tipo: conchas marinas y piedras como la cornalina, el lapislázuli y la diorita se enhebraban y se aplicaban alrededor de la garganta, los brazos o las piernas; minerales y plantas se combinaban dentro de bolsitas de cuero que luego se portaban colgadas del cuello, y lo mismo se hacía con las cabezas de piedra o arcilla que representaban a Pazuzu o con las pequeñas placas inscritas con fórmulas para prevenir los ataques de la mortífera Lamaštu y que, a menudo, también se acompañaban con representaciones de esta peligrosa divinidad.

No eran infrecuentes las ofrendas votivas a los dioses para que estos proporcionasen protección, salud y larga vida a los miembros de las familias pudientes. Los objetos ofrendados incluían estatuas, copas o figurillas de perros, el animal sacro de la divinidad médica Gula.

En cuanto a los agentes que se reconocían como causantes de enfermedad, las artes medicas mesopotámicas hacían hincapié en las acciones nocivas de figuras suprahumanas. De demonios como los utukkū lemnūtu, el rābiṣu merodeador y la Lamaštu, codiciosa de bebes y gestantes, se decía que golpeaban, apresaban e incluso se vestían con el cuerpo del enfermo.

Los fantasmas furiosos de aquellos que no recibían el obligado culto fúnebre o de los que habían sufrido una muerte violenta o acerba atosigaban a los vivos con apariciones espectrales, tinitos y dolores de cabeza. Los dioses también podían enviar variados males a la humanidad y, cuando decidían despojar a los fieles de su divina protección, los abocaban a sufrir perdidas económicas, familiares y de salud.

La brujería era igualmente causa de disturbios que se caracterizaban con frecuencia por afectar el vientre, los intestinos y la potencia sexual. De hechiceros y brujas se decía que ungían con sustancias ponzoñosas a la víctima, a la que también daban de beber y comer inmundicias.

Incluso se atribuía el origen de ciertos males y disfunciones a factores climáticos, atmosféricos y circunstanciales (insolación, intoxicación, vejez, etc.) y se manejaban conceptos de transmisión de enfermedades por contacto y contagio. Esto escribía Zimri-Lim, rey de Mari, a su esposa Šībtu hace más de tres milenios y medio: ≪He oído que Nanname está enferma de simmu (una enfermedad de la piel) y, aun así, sigue frecuentando mucho el palacio.

Acabará contagiando a muchas mujeres con lo suyo. Ahora, da órdenes severas para que nadie beba de su copa ni se siente en la silla que ella usa ni se tumbe en su cama para evitar que contagie a muchas mujeres con lo suyo. La enfermedad simmu es muy contagiosa».

Astrología y mancias en Mesopotamia: explorando las antiguas artes de la predicción

Desde la perspectiva mesopotámica, las divinidades utilizaban el mundo y todo lo que él contenía para comunicarse con los humanos. Así, las potencias divinas se servían de los cielos, el comportamiento animal o el mismo cuerpo humano para escribir sus mensajes y advertencias.

Esto explica la existencia de las técnicas adivinatorias: son mecanismos que permiten desentrañar los mensajes ocultos de los dioses y, si es necesario, aplicar las medidas apotropaicas indispensables para que el mal anunciado no golpee. Por ello los astrólogos y los expertos en distintas artes adivinatorias se dedicaban a escrutar la vastedad del cielo y de la tierra en busca de estos signos divinos.

La observación celeste en Mesopotamia tenía una doble finalidad. Por un lado, servía para marcar el tiempo, determinar los meses lunares y las estaciones, algo necesario en la organización del calendario agrícola. Por otro, el escrutinio del firmamento facultaba el reconocimiento de los signos fastos y nefastos que anunciaban peligros de índole tanto política como social y militar.

Es de esa observación que nacieron las colecciones de profecías solares y lunares, el registro de eclipses y las conjeturas sobre el significado que determinadas conjunciones, fenómenos atmosféricos y presencias celestes albergaban para el individuo y la comunidad.

La extispicia constituía otra mancia muy recurrida en la Mesopotamia antigua. Se basaba en la observación del hígado (y, a veces, también de los pulmones y las entrañas) de una oveja sacrificada. Se utilizaba esta disciplina para determinar si empresas como la construcción de un templo, una campaña militar o la evolución de la enfermedad que atenazaba a un miembro de la familia real serían propicias.

El bārutu era el especialista encargado de interpretar los signos presentes en cada una de las secciones del órgano, basándose en un complejo conocimiento técnico que se recogía en colecciones de presagios y modelos de hígados de arcilla.

El cuerpo humano encerraba mensajes igualmente reveladores. La adivinación fisionómica exploraba rasgos de un individuo como el color de los cabellos, la forma de los pechos o los modos de comportamiento para determinar sus cualidades morales, su valía como esposo o esposa y la prosperidad o la desdicha que le aguardaba en la vida.

Explorando la música, la danza y los espectáculos de la Antigüedad

La música formaba parte del paisaje sonoro de las ciudades. Se interpretaban canciones en ambientes cotidianos, durante la realización de tareas agrícolas o en las plazas, pero las actuaciones musicales también ocupaban un lugar relevante en contextos militares (durante los desfiles que festejaban victorias, por ejemplo) y como parte de las funciones religiosas, en rituales de construcción de edificios y templos, en tratamientos terapéuticos, durante los funerales y en muchas otras circunstancias tanto públicas como privadas.

Los escribas que entraban al servicio de la institución templaria recibían formación musical que les permitía interpretar cantos religiosos durante festividades y ceremonias. Altos cargos como los que detentaba el kalû, el responsable de la ejecución de determinadas liturgias que requerían la ejecución de cantos y piezas musicales, aprendían así las claves de la versificación, la interpretación con instrumentos y la notación musical.

Hombres y mujeres podían ejercer la profesión de músico. Estudiaban canto e interpretación con un maestro, y sus instrumentos musicales podían ser de cuerda, viento o percusión.

Tenemos constancia de la existencia de aerófonos en caña, madera o metales preciosos como la plata; de tamboriles, tímpanos, grandes tambores y panderos, así como de sistros y címbalos; y de laúdes, salterios, liras y arpas, que el músico podía tañer de pie o sentado. Se han conservado, además, algunas tablillas con notación musical para cordófonos.

La música acompañaba también espectáculos de lucha y danza que, en ocasiones, se integraban en ceremonias de corte religioso. Los saltos ocupaban un lugar predominante en las coreografías y eran habituales los bailes con espadas. Los músicos ambulantes se exhibían solos o en compañía de cómicos, bufones, acróbatas y animales, en especial monos.

el arte del refinamiento culinario en Mesopotamia

Comer pan y beber cerveza constituyen los dos pilares de la alimentación y la base cultural de la civilización mesopotámica. Los alimentos básicos de la dieta en Mesopotamia incluían cereales —muy especialmente la cebada—, legumbres, vegetales y frutas como granadas, uvas, ciruelas, dátiles e higos cultivados en los huertos, así como especias y plantas aromáticas, que se utilizaban comúnmente en la preparación de platos y bebidas.

Además de la leche y sus derivados, otras fuentes de proteína procedían de los peces, las tortugas y los crustáceos que se capturaban en los ríos y canales, de las aves apresadas en los pantanos y zonas fluviales, así como de la carne de animales domésticos (ovejas, cabras, cerdos, bueyes) y de las viandas de caza que se servían en la mesa del rey.

Todos estos ingredientes se utilizaban en la preparación de panes, dulces como el mersu (a base de dátiles y pistachos), sopas, potajes y asados de variado tipo.

El descubrimiento de varias tablillas del siglo xvii a. C., en las que se recogían numerosas recetas para preparar caldos y carnes cocidas, han proporcionado un testimonio inapreciable sobre el refinamiento culinario de las clases pudientes mesopotámicas.

A base de carne de ciervo, gacela, cabrito, cordero, francolín y otros animales, estas recetas demuestran un marcado gusto por el uso de plantas aliáceas como el puerro, el ajo y la cebolla, así como la tendencia a usar la grasa, los menudillos y, a veces, la sangre del animal en la elaboración.

Algunas de ellas incluso proporcionan información minuciosa de las distintas fases en la preparación del guiso, desde la limpieza y descarne del animal hasta la fase final de la cocción, así como del modo de presentar y servir el plato en la mesa.

Estos testimonios dan cuenta, por tanto, de la suntuosidad de la que gozaba la mesa del rey, pero también de la abundancia y variedad de platos que se sucedían durante la celebración de las festividades político-religiosas.