El libro de Marco Polo ha dado forma a la imagen de Oriente de los europeos a lo largo de la historia. Más allá de narraciones, poemas, leyendas y fábulas, I viaggi di Marco Polo, a raíz el título incluido por Ramusio en su Navigazioni e viaggi (1574) o Le devisement du monde, según lo cita el primer manuscrito en francés, es un libro de viajes que tiene objetivos comerciales pero, a la par, instruye, deleita, edifica y cuenta prácticamente por primera vez cómo incide la experiencia del viaje en un viajero. Su importancia reside en la información riquísima y el significado filosófico y moral de las prácticas de Occidente y Oriente en la segunda mitad del siglo XIII. Y genera una multiplicidad de lecturas y recepciones que muestra los síntomas y mentalidades de cada época.

Peregrinos y mercaderes

Hasta el siglo XIII, se sabía muy poco de Asia en Occidente. El conocimiento procedía de las narraciones y tratados antiguos. Virgilio, Plinio el Viejo y varios autores latinos citaban a India en sus textos. Gracias a las relaciones comerciales y políticas con turcos y persas, los bizantinos conocieron algo más; también por el historiador nacido en Alejandría que describió China bajo la dinastía Sui del emperador Wen, Theophylact Simocatta, el último autor occidental que describió el país antes de que lo hiciera Marco Polo.

En el Medievo el interés provino de los viajes de peregrinación a los Santos Lugares, que buscaban solo un provecho hagiográfico y bíblico. De forma parecida ocurrió con los intercambios comerciales que solo mostraron interés en comerciar con especias y piedras preciosas. Así los vínculos entre Asia y Europa se redujeron a dos espacios. El primero estaba dominado por el monopolio comercial islámico, y comprendía desde Alejandría al mar de China, y del Volga al norte de India. El segundo era cristiano y surcaba la geografía de las repúblicas marítimas italianas. No existió, por lo tanto, un conocimiento importante de Asia a excepción de los musulmanes, cuyo territorio formaba parte del continente, y que se plasmó en su recién inaugurada literatura geográfica.

En este contexto, surge la labor de mercaderes y misioneros, quienes comienzan a adentrarse en el continente a partir del siglo XIII, gracias sobre todo al advenimiento de los mongoles, cuyo poder socava el dominio comercial de los musulmanes. Una situación que favorece a los viajeros, quienes comienzan a circular con mayor libertad a Asia pero no dejan sus viajes por escrito, como sí hace Marco Polo. Uno de los pioneros es Brunetto Latini, humanista italiano que en 1260 compila la descripción de Asia titulada Trésor, y cuya edición coincide con el primer viaje de Niccolò, Maffeo y Marco Polo. El libro se hace eco del trabajo de Plinio y de otros autores, como Cayo Julio Solino y su Collectanea rerum memorabilium (Colección de hechos memorables).

Historia mongolarum

El Asia que recorren los Polo está marcada por la llegada de los mongoles. Los gobiernos europeos envían a misioneros a sus territorios con objetivos políticos. Creen en la posibilidad de aliarse con ellos contra el enemigo musulmán, pues conquistan importantes centros islámicos tales como Persia y Bagdad. Uno de los primeros de los que se tiene noticia es el franciscano de la orden de Colonia, Juan Pian de Cárpine (1182-1252). El religioso es enviado por el papa Inocencio IV con objeto de profundizar en el conocimiento de los mongoles, y publica la Historia Mongolarum, un texto de carácter etnográfico que recoge los pormenores de la embajada, y los usos y costumbres de estos. La obra muestra un estilo novedoso: presenta una descripción empírica e histórica de los pueblos de Asia y, al mismo tiempo, un itinerario personal escrito en primera persona. El protagonista y el narrador coinciden, lo que concede mayor veracidad. Asimismo las leyendas y fábulas que se suelen insertar en libros semejantes (como los de las maravillas) desaparecen y surge una suerte de realismo literario. El prestigio de la Historia Mongolarum es definitivo y años más tarde pasa a formar parte del Speculum historiale (1473) del dominico francés Vincent de Beauvais, la primera compilación enciclopédica de Asia.

El itinerarium de Rubruc

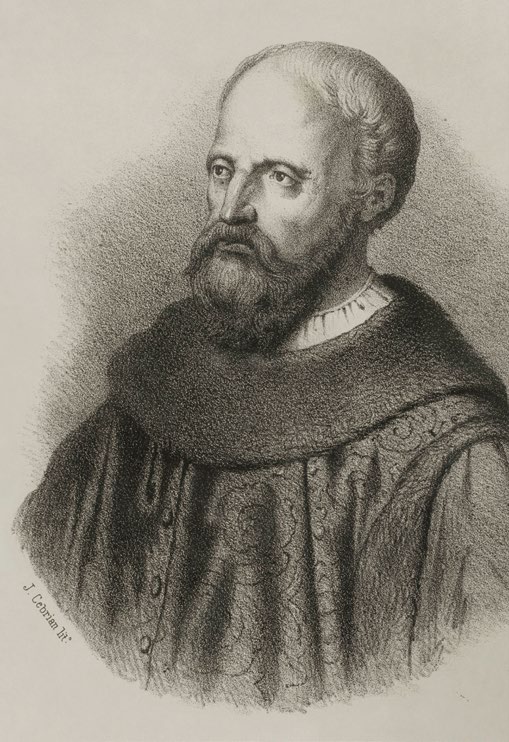

Cinco años más tarde, el franciscano Guillermo de Rubruc (1215-1295) sigue los pasos de Cárpine. Enviado por San Luis (Luis IX de Francia) viaja a Rusia, Ucrania y Mongolia en 1253, la llamada entonces Tartaria, con una embajada para el Gran Kan. Le acompaña Bartolomé de Cremona, franciscano al servicio del papa Inocencio IV, y su objetivo es el intento de conversión de los líderes mongoles al catolicismo. El fin político de la Historia anterior da paso a una misión religiosa que describe las profesiones de fe en Asia.

El Itinerarium de Rubruc es una narración más profusa y exacta, y cuenta las tradiciones, religiones, sistemas de escritura y vida de la corte mongola. Los relatos son diferentes a los de Marco Polo. Mientras este defiende al Gran Kan y los mongoles, Cárpine y Rubruc los describen de forma casi despectiva. La estela de Marco Polo es seguida por viajeros como Fray Juan de Montecorvino (1247- 1329). Enviado por el papa Nicolás II a visitar al Gran Kan en misión diplomática y evangelizadora, recoge su itinerario en los Annales Ordinis Minorum (1289).

Máximo responsable de la misión franciscana en Pekín, traduce el Nuevo Testamento y los Salmos al idioma mongol, construye una iglesia próxima al palacio imperial y se encarga de la conversión del rey de Tenduc, quien pasa a llamarse Jorge. Gracias a su labor, la Orden envía a Cámbalic (Pekín) los primeros obispos franciscanos y él es nombrado primer arzobispo de Pekín y patriarca de Oriente. Hacia 1320, el dominico Fray Jordán Catalán de Séverac viaja a Armenia, Persia, Ormuz, Champa, el golfo Pérsico y Bagdad y publica los Mirabilia descripta (1529). Y el franciscano Fray Odorico de Pordenone (1286-1331) viaja a China para retomar la misión de Montecorvino.

Viajeros de Oriente

Por lo que respecta a Oriente, el gran viajero es Ibn Battuta. Nacido en Tánger, viaja durante veintitrés años (de 1325 a 1348) desde Marruecos hasta China por territorios islámicos. Su itinerario forma parte del género rihla (relato de viaje), que surge en el siglo XII de la mano de los árabes occidentales: marroquíes y andalusíes. El objeto es diferente al de la literatura geográfica anterior oriental, que incluye diccionarios geográficos, enciclopedias históricas y cosmografías universales; se trata de peregrinar a La Meca o de adquirir conocimientos en los grandes centros orientales de ciudades como El Cairo, Damasco o Bagdad. El papel del islam viene a unificar y asegurar las rutas marítimas y terrestres entre el Atlántico y China. Solo unos pocos viajeros buscan el ansia de aventura y conocimiento y visitan otros lugares. Por ejemplo, el granadino Abu Hamid o el valenciano Ibn Yubair en el siglo XII.

El decurso del viaje lleva a Battuta por el norte de África, Alejandría, Egipto, Palestina, Siria, Arabia Saudí (donde vive tres años), Yemen, Omán, Rusia, Afganistán, India (donde vive diez años), islas Maldivas, Sri Lanka, Indonesia, China, Irak, Túnez y Argelia; apenas pisa territorios cristianos fuera de Cerdeña y Constantinopla. Su libro, A través del islam, es una de las grandes obras clásicas de la literatura árabe.

A su vuelta compila sus recuerdos por orden del sultán de Fez; de nuevo la gran finalidad es recoger información que, además, pueda tener una utilización comercial. La obra describe costumbres, datos históricos, etnográficos y geográficos, hechos maravillosos de las formas de vida y el imaginario del mundo islámico. La vida privada del autor apenas aparece recogida y es parco en facilitar datos personales. El retrato resulta contradictorio y se basa en dos ejes: la necesidad de moverse constantemente y la expresión de delirios de grandeza y exageraciones (típicas, por otro lado, en los libros de viaje). La obra es semejante a la de Marco Polo, coincide en descripciones y datos, y también en el modo de redacción, pues no la hace el viajero, sino el granadino Ibn Yuzayy.

Hispanos en Asia

En el ámbito hispánico, los libros de viaje a Asia son escasos. Como escribe Menéndez Pelayo en Orígenes de la novela, «Los pueblos de nuestra península no fueron los primeros en sentir la pasión por el viaje, y era natural que así sucediese, dada su posición en el extremo de Europa más remoto del continente asiático, y su doméstica y peculiar historia, que hasta cierto punto los aislaba de intereses generales del Occidente cristiano; pero desde el siglo xiv, en que fue más intimo su trato con Francia, Inglaterra e Italia, empezaron a prestar atento oído a las maravillosas relaciones de los reinos de Tartana, del Cathay y de la Corte del Preste Juan».

Entre 1160 y 1173, el judío Benjamín de Tudela viaja de Tudela a Italia, Grecia, Turquía, Chipre, Palestina, Siria, Irak e Irán. El objetivo del desplazamiento no está claro pero posiblemente busque recoger el máximo de información para futuros viajeros. Para ello se centra en la política de las naciones de las cuencas mediterráneas, y las descripciones de las vías comerciales y de las comunidades judías. En 1543 publica en hebreo en Constantinopla el Libro de viajes y aunque habla de China, India y Ceilán, por los tintes fabulosos que adquieren los episodios es probable que no las llegara a visitar.

Cuatro textos clave

Los textos más importantes del Medievo en el país son cuatro y se publican dos siglos después del viaje de Marco Polo. El Libro del conosçimiento, finalizado en 1390 pero publicado en 1877, que describe los territorios de Tierra Santa, Egipto, el norte de África, Arabia, Asia Oriental y llega hasta China. Las Andanças e viajes de Pero Tafur (1874), que recoge los viajes del regidor de la ciudad de Córdoba, Pedro Tafur, entre 1436-1439 y narra la peregrinación a los Santos Lugares (primer objeto de sus viajes) y, después, el itinerario por Turquía, Palestina, Egipto y Asia Central. El Libro del infante don Pedro de Portugal, atribuido a Gómez de Santisteban, personaje desconocido, escrito antes de 1471 y publicado en 1962, que narra los viajes del infante don Pedro por Tierra Santa, Egipto y Arabia hacia 1420. El texto tiene un carácter fabuloso e inserta elementos inverosímiles que se repiten en libros de viaje anteriores, como la leyenda del Preste Juan (el mítico rey cristiano que se creía había vivido en Asia); Gog y Magog y los monstruos pobladores de Asia, además de introducir contenidos y estilo provenientes de las aventuras caballerescas.

Y finalmente la magna obra, La embajada a Tamorlán de Ruy González de Clavijo (1528), casi seguro el episodio más llamativo de la diplomacia española de la Edad Media y, con probabilidad, el único que llega a universal conocimiento y que alcanza gran difusión. Entre 1403 y 1406 el rey del pequeño reino de Castilla, Enrique III, envía una embajada diplomática a Samarcanda, capital del gran Imperio mongol, para visitar al gran Tamorlán, su máxima autoridad. Fruto de este viaje es el libro de Clavijo, camarero del monarca (a quien acompañan Fray Alonso Páez de Santa María, de la orden de los Predicadores y Maestro en Teología y Gómez de Salazar, guarda del rey), consecuencia, a su vez, de la embajada recíproca que Tamorlán envía previamente a Enrique III.

Las notas del almirante

Por lo que respecta a la obra de Marco Polo, una de las mejores fortunas (y casi desconocida) en el ámbito hispánico es la lectura que hace Cristóbal Colón de la edición príncipe latina editada en Amberes en 1485. El navegante la adquiere para su biblioteca de Sevilla y se llega a conservar anotada por él y por su hijo con apostillas marginales. Tanto esta edición como la primera traducción al castellano del texto veneciano del maestre Rodrigo Fernández de Santaella en 1503, fundador del Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla, fueron usadas por los españoles como fuente para embarcarse hacia las Indias.

El diario del primer viaje de Colón no delata conocimiento directo del libro de Marco Polo; fue a la vuelta de su segundo viaje a las Indias, hacia 1497 y con la intención de formar una biblioteca que pudiera avalar sus logros y acallar las críticas que le atribuían el no haber llegado hasta allí, cuando se hace con la obra del veneciano. Verla, como hice yo, expuesta en edición facsímil en la biblioteca de la Universidad de Granada es emocionante y habla de la influencia definitiva y necesaria de la obra de Marco Polo para la historia marítima y de las mentalidades.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.