El destino quiso juntar en 1298 en una prisión de Génova (Italia) a dos figuras que a priori poco tenían que ver. Uno de ellos había sido capturado hacía pocos meses probablemente en la batalla naval de Curzola entre Génova y Venecia. Se trataba de Marco Polo, un mercader veneciano que durante más de veinte años había estado al servicio de Kublai Kan († 1294), Gran Kan (emperador) mongol y fundador de la dinastía Yuan en China. El otro era Rustichello de Pisa, autor del libro de caballerías Méliadus, un compendio de historias sobre el padre del rey Arturo, que hacía de él un buen conocedor del ciclo artúrico y de los caballeros de la Mesa Redonda.

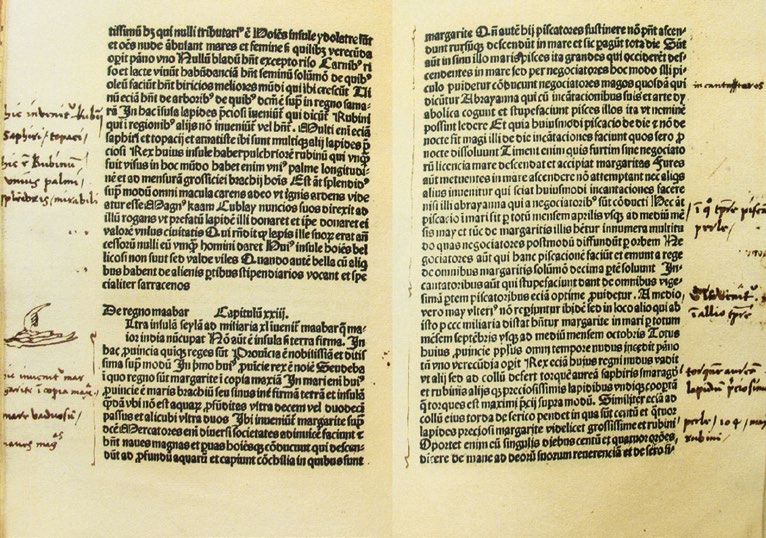

Fue durante su estancia en prisión cuando Marco Polo pudo dictar a Rustichello las maravillas vistas y oídas en Asia, seguramente valiéndose de su memoria, pero también de notas y documentos acumulados en sus viajes. Con ello daría forma al conocido como Le divisement du monde (Descripción del mundo), Livre des merveilles du monde (Libro de las maravillas del mundo) o Il Milione (El Millón). Con la redacción del Libro de las maravillas, un nuevo mundo tomó forma para ensanchar el espacio de su reclusión. Rustichello, gracias a sus habilidades literarias, pudo convertir la información que le proporcionó Polo en un libro al gusto de sus contemporáneos, proyectando las vivencias del veneciano a la luz de las aventuras caballerescas del mundo artúrico. Para todo ello, Rustichello se valió probablemente de la lengua romance: francés o quizá una lengua literaria a medio camino entre el francés y las lenguas habladas en Italia, conocida como francoitaliano o francoveneciano.

El resultado final fue un relato salpicado de elementos caballerescos —como la descripción de las batallas o la idea del viajero como caballero errante—, a través del cual se desgranaría la realidad económica, geográfica, política y natural «de los pueblos de Armenia, Persia, Tartaria, India y muchas otras regiones», es decir, de Asia continental y de las costas e islas del océano Índico. Con ello Marco Polo, por primera vez en casi mil años, ofrecía al gran público un conocimiento directo del Extremo Oriente.

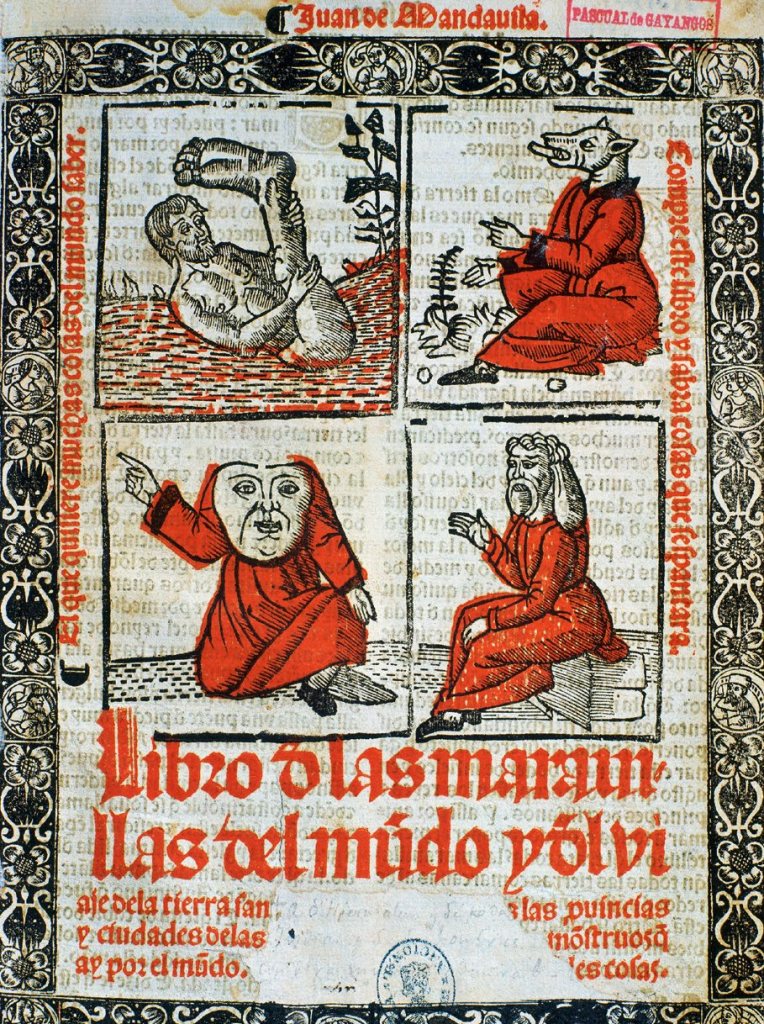

Desafortunadamente, no se conserva el libro salido de la pluma de Rustichello de Pisa que, sin embargo, pronto comenzó a ser copiado y fue objeto de numerosas traducciones (al francés, al toscano, al veneciano, al latín o al aragonés) hasta dar lugar a uno de los grandes best sellers medievales. De él se conservan más de ciento cincuenta testimonios manuscritos y numerosos impresos (al menos, cuarenta y siete ediciones entre 1477 y 1626). Incluso no dejaron de aparecer algunos burdos imitadores del veneciano, como el Libro de las maravillas de Jean de Mandeville (segunda mitad del siglo XIV).

Los libros del Libro de las maravillas

Todos los lectores leían la obra de Marco Polo y, sin embargo, cada uno de ellos leía un libro diferente. La obra, concebida originalmente como una especie de compilación de noticias geográficas sobre Oriente, fue adaptada a los intereses de sus distintos lectores, dando lugar a tantos Libros de las maravillas como ejemplares existen. Ello dio origen a un número elevado de versiones gracias a variaciones en el título de la obra, a la alteración del texto o al añadido de miniaturas, que enfatizaban aspectos concretos del texto, lo que ha llevado a afirmar que no hay dos ejemplares idénticos del Libro de las maravillas.

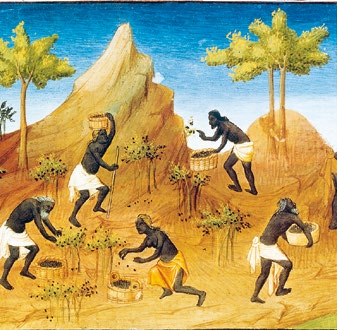

Aunque nos encontremos ante la misma obra, los distintos ejemplares ofrecen orientaciones diversas: desde la traducción latina impulsada por la Orden de Santo Domingo, realizada en 1314 por fray Francesco Pipino bajo el título de De condicionibus et consuetudinibus orientalium regionum (Sobre las condiciones y costumbres de las regiones orientales), con el objetivo de conocer Asia con fines misioneros. Pasando por la versión iluminada para el duque de Borgoña Juan Sin Miedo a inicios del siglo XV con ochenta y cuatro miniaturas (Bibliothèque Nationale de France, Français 2810), las cuales centran su atención en la corte del Gran Kan, en la riqueza de los mercaderes y especialmente en los animales y razas humanas fantásticas, que potenciaron una lectura maravillosa del libro. Hasta la copia manuscrita que, si hemos de creer la noticia transmitida en el siglo XV por un tal Meo Ceffoni, se encontraba encadenada en el puente veneciano de Rialto a disposición de aquellos mercaderes que desearan consultarla.

La obra de Marco Polo hubo de servir así como fuente de información sobre cuestiones comerciales, geográficas, religiosas o naturales, convirtiendo al Libro de las maravillas, según los casos, en un manual de mercaduría, en un portulano, en una novela de aventuras caballerescas, en un libro de viajes o en una recopilación de maravillas, que interesó por igual a caballeros, reyes, burgueses, navegantes, misioneros o cosmógrafos.

El exótico Oriente

Marco Polo fue capaz en el Libro de las maravillas de desplegar una nueva realidad desconocida hasta entonces por los europeos. Ese nuevo mundo era en sí impresionante y cautivador. Su carácter distante e inaccesible y, a la vez, próximo y cercano, capaz de desplegarse con solo abrir las páginas del libro, no hizo sino aumentar la fascinación por lo que relataba.

Ese mundo, descrito en el Libro de las maravillas, en cierto modo se parecía a Europa y, sin embargo, era diferente. De hecho, el fraile franciscano Guillermo de Rubruc († hacia 1295) había llegado a afirmar, al internarse en las estepas mongolas de Asia, que era «como si penetrase en otro mundo».

Con su relato, Marco Polo buscó ofrecer a la cristiandad una nueva imagen de Asia. Al tiempo que desmitificaba algunas ideas, creó un nuevo mito de Oriente bajo el gobierno mongol, alimentado por las maravillas. Unas maravillas que deberían ser entendidas, como señalaba el inglés Gervais de Tilbury en sus Otia imperialia (hacia 1210), como «cosas que no se sujetan a nuestro conocimiento, aunque son naturales», las cuales tomaban forma en la obra gracias a las vivas noticias sobre extrañas costumbres, palacios fascinantes, riquezas infinitas, grandes ciudades o animales fantásticos.

Las sospechas pronto rodearon la obra: según el fraile dominico Jacopo d’Acqui († 1334), los familiares de Marco Polo le habrían pedido en su lecho de muerte que «corrigiese y eliminase todo lo que estuviese más allá de la verdad» y en 1392 el florentino Amelio Bonaguisi declararía que «puede que sea verdad todo acerca de lo que se habla [en el libro], pero yo no lo creo». Sin embargo, la atracción por Oriente fue capaz de vencer cualquier suspicacia sobre la obra.

Las maravillas naturales

Marco Polo buscó ante todo mostrar las maravillas que se encontraban en los rincones escondidos del mundo —unas reales, otras no tanto—, a la vez que asumía la responsabilidad de desmentir algunas leyendas que circulaban por Europa.

En unos casos, la descripción de Polo, aunque ajustada a la realidad, se debió presentar a los ojos de sus contemporáneos como extraños casos de la naturaleza, como aquellas «piedras negras» capaces de arder como «cortezas de árbol» hasta el punto de mantenerse «encendidas más tiempo que la leña», que descubrió en Catay (norte de China) y que no eran más que carbón vegetal; o esas «grandes culebras o serpientes» con «dos patas delante, cerca de la cabeza» que abundaban en Yunnan (China) y que no eran sino cocodrilos.

En otros casos, Polo asumió el compromiso de desmentir algunas leyendas que circulaban por Europa sobre la capacidad de las salamandras de vivir en el fuego, la facultad que tenían las doncellas para atraer a los unicornios-rinocerontes o la triste realidad de aquellos «hombrecillos que se traen de la India » que, lejos de ser seres humanos en miniatura, eran fabricados en la isla de Sumatra a partir de ejemplares de gibones.

Sin embargo, desbordando los límites de la realidad, las islas del extremo oriental de Asia, lejanas incluso para el Gran Kan mongol, fueron pobladas por Marco Polo con algunos animales y razas humanas fantásticas.

La gloria del Imperio mongol y su soberano

Marco Polo sintió una auténtica fascinación por el soberano mongol Kublai Kan. Así lo manifiesta la imagen que ofrece del Imperio mongol: el palacio imperial en Pekín, «el mayor que nunca se vio». Las magnificentes fiestas celebradas con motivo del cumpleaños del Gran Kan o del año nuevo chino en las que participaban miles de personas. El uso del papel moneda, impreso en la ceca de Pekín y timbrado con el sello del Gran Kan, con el que el emperador, si se lo propusiera, «podría comprar todas las riquezas del mundo». La creación de una impresionante red de caminos reales, señalizados por medio de árboles en sus márgenes y flanqueados por lujosas y hermosas casas de posta cada 25 millas en las que había entre trescientos y cuatrocientos caballos, con el fin de disponer de caballerías siempre descansadas para los correos del soberano mongol. O la gloria de la ciudad china de Pekín, levantada por Kublai Kan, un gigante amurallado con doce puertas y un trazado regular, que no solo acogía los palacios del emperador, sino que también era punto de encuentro de mercaderes, donde era posible encontrar «cosas más caras y lujosas que en cualquier otra ciudad».

Un tratado de etnografía

Como un moderno antropólogo, Marco Polo describe con frecuencia desde la distancia y sin entrar en demasiados juicios de valor (quizá bajo la influencia de la mentalidad integradora del Imperio mongol) los pueblos de Asia y de las islas del Pacífico: su aspecto físico (desde los hombres que «son tan recios y membrudos que parecen gigantes» de la isla de Zanzíbar a los habitantes de «tez blanca y muy buena presencia» de Japón); su vestimenta (los «paños de oro y seda y preciadas pieles» de los mongoles o la desnudez de los habitantes de las islas Nicobar); los tatuajes (como sucede en la Cochinchina, donde «tanto los hombres como las mujeres se pintan en el cuerpo pájaros y animales, con agujas y otros procedimientos»); las costumbres matrimoniales (el hecho de que en la región china de Khotan cuando un hombre marcha fuera durante más de veinte días su mujer puede tomar otro marido o la costumbre mongola, probablemente adoptada de los chinos, de «casar entre sí jóvenes ya fallecidos»); los usos funerarios (como los de la región china de Tangut, donde el cadáver es quemado junto a figuras de papel de hombres, caballos, camellos y monedas, con el fin de garantizar que disfrutará de ellos en el más allá); o las costumbres sexuales, a las que presta una especial atención (como las descritas para la región china de Xinjiang, donde, cuando llega un forastero, los hombres ofrecen a sus esposas, permitiéndoles tener relaciones íntimas «como si fuera su mujer»).

La posteridad del libro

Enormemente influyente en época medieval y en el siglo XVI, solo el conocimiento de Asia en el siglo siguiente a través de los predicadores jesuitas que residían en China redujo el impacto del Libro de las maravillas. Una atención que renacería en el siglo XIX, cuando la creación de los nuevos imperios coloniales en Oriente reavivó la inclinación literaria por la obra, dando paso en la actualidad a un interés en el que se entremezclan la fascinación por una concepción del mundo ya desaparecida y un exotismo sobre Oriente que sigue cautivando a los espíritus europeos. Hace más de setecientos años Marco Polo procedía a ampliar la realidad conocida por los europeos. Hoy su obra nos da cuenta de la visión de quien descubre un mundo nuevo por primera vez y del que, con asombro y con la esperanza de ser creído, da noticia de él.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.