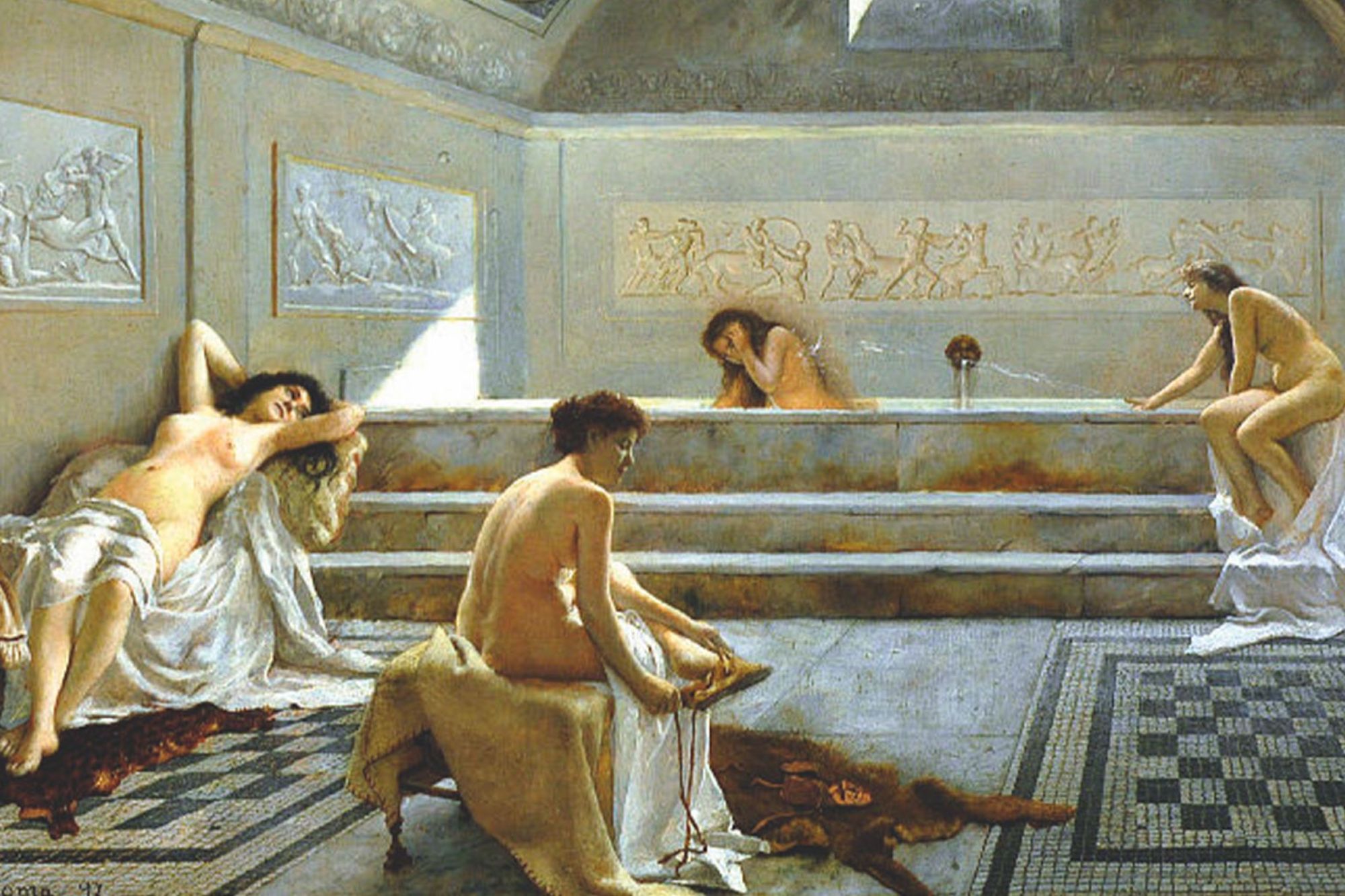

Las termas son los edificios que mejor definen el placer dentro de la cultura romana. Diseñados para el baño, eran un lugar destinado al aseo y la relajación, a la vez que grandes complejos en los que establecer todo tipo de relaciones personales y/o de negocios. En ellas se encontraban todos aquellos espacios que hacían de estas construcciones las preferidas por la población romana de cualquier estrato social.

Los baños incluían un gran número de salas con circuitos definidos, que podían ser visitados a criterio del bañista. Traspasada la entrada, la primera estancia que se encontraban era el apodyterium, lugar en el que despojarse de la ropa, provisto de bancos y nichos donde colocar los enseres. Desde esta habitación se iniciaba el recorrido por las salas intermedias como el unctorium, donde se podía dar un relajante masaje o la sudatio con su baño de vapor. La siguiente estancia a visitar era el tepidarium o sala templada, finalizando en el caldarium. La sala caliente solía ser la de mayor suntuosidad y belleza, lugar en el que disfrutar de un baño en sus alvei o piscinas calefactadas.

Pero no solo se encontraban estas salas en los grandes complejos termales, que se popularizan a raíz de la construcción, en el año 25 a.C., de las primeras Therma (grandes baños de carácter público) por Agripa. Muchos de estos edificios se complementaban con otras dependencias como bibliotecas, palestras en las que practicar ejercicio, natatio (piscina de amplias dimensiones), jardines, tiendas… lo que hacía que estos grandes complejos fueran considerados como un lugar apto para pasar largas horas durante la jornada.

Hypocaustum: el sistema de calefacción en época romana

Si hay un elemento que define unas termas o baños es el hypocaustum (literalmente fuego por debajo), una cámara subterránea ubicada bajo los suelos de las habitaciones calefactadas (caldarium, tepidarium y sudatio).

Hasta su invención, el calor que se generaba en las salas calientes provenía de braseros que se mostraban insuficientes para aclimatar estos espacios. Por otra parte resultaban, en algunos casos, tóxicos por los gases que se generaban durante la combustión.

Las primeras noticias que se refieren a este particular procedimiento de generar calor se recogen en las fuentes clásicas, ya a finales del siglo II a.C. o inicios del siglo I a.C, atribuido al productor de ostras Sergio Orata, quien empleaba los llamados balnea pensiles que, inicialmente, dedicaba a la producción de ostras a gran escala, un comercio lucrativo. Posteriormente, se traslada la idea a la vida cotidiana y más concretamente a los baños, generalizándose para el resto del Imperio (Plinio, N.H., IX, 79, 168). La expansión de este método como sistema de calefacción supuso una revolución en cuanto a los complejos termales, ya fueran de carácter público o privado, que comenzaron a popularizarse.

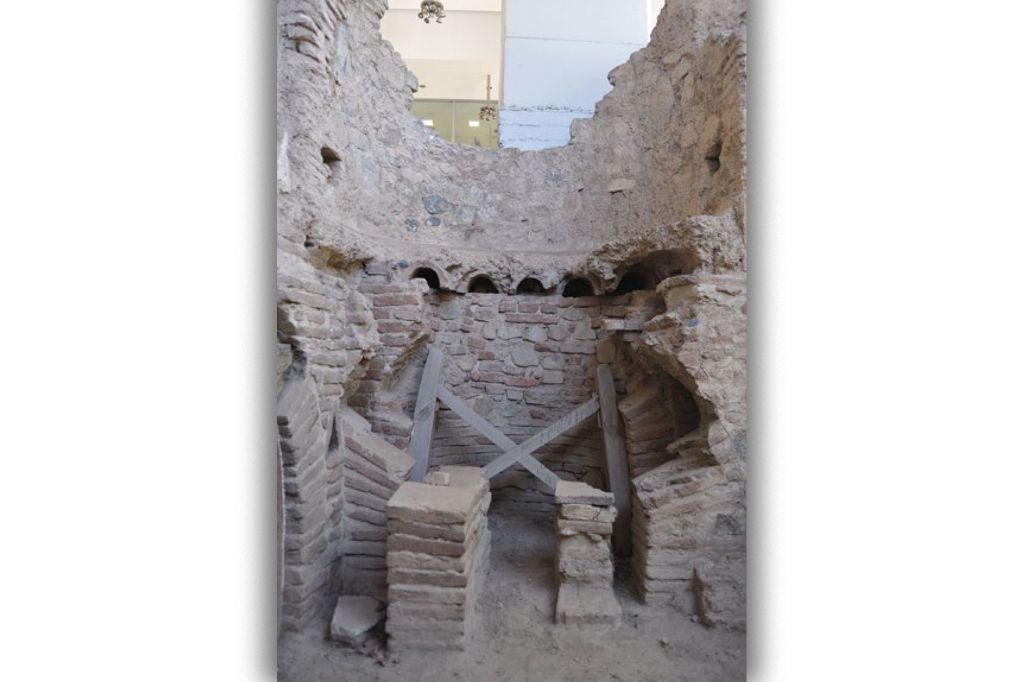

El hypocaustum aparece descrito en la obra de Vitruvio, en el capítulo referido a las disposiciones y partes de los baños. Su construcción se basaba en una cámara subterránea con un suelo de losas. Sobre estas, se levantaban pilares de ladrillos colocados a tramos equidistantes, que soportaban losas de barro de mayor tamaño y grosor. Estos ladrillos mayores servían de apoyo o base para la construcción del suelo de las habitaciones. Este suelo o suspensura era la superficie sobre la que transitaban los bañistas, normalmente construida con el tradicional mortero impermeabilizante (opus signinum), aunque también podían ser ricos pavimentos de mosaico o mármol.

Para que el calor fuera uniforme en toda la habitación se utilizaban las concamerationes, una técnica que consistía en realizar una doble pared dejando una cámara intermedia. Este espacio servía para colocar tubuli (pequeños tubos cerámicos ensamblados) o tegulae mammatae (tejas con pestañas ajustadas con clavos), por donde circulaba el calor. Pero no solo el calor era lo que subía por estas paredes, ya que a través de estos conductos se evacuaban los gases procedentes de los hornos. Así, las estancias estaban perfectamente climatizadas, con una agradable temperatura, a la vez que se eliminaban los humos procedentes de los hornos por las chimeneas situadas en las cubiertas.

La forma en la que se generaba el calor necesario para estas salas era con la combustión de maderas en hornos (praefurnium), que se abrían hacia el interior de los hipocaustos. Colocados en las partes posteriores de las termas, en habitaciones que corresponden con las áreas de servicio (el propnigeum), el fuego era constantemente alimentado por el servicio con leños que se apilaban en estos espacios. A dicha área de servicio se accedía a través de puertas que eran distintas a las principales de entrada a los baños, accesos secundarios en lugares donde la llegada de la materia prima (leña) no entorpeciera el devenir de los bañistas.

Para poder calentar el agua con la que se llenaban los alvei de las salas templada y caliente, se colocaba la caldera en la parte superior de los hornos, sobre una plataforma. Este receptáculo, generalmente de bronce y provisto de tapa, se compartimentaba en tres, recogiendo el agua fría en la parte superior, la templada en la zona media y la caliente en el depósito más cercano al horno. La construcción de este sistema de calefacción se documenta ampliamente en la ciudad romana de Mérida, estando presente en la mayoría de los complejos termales excavados, a pesar del estado de conservación en el que se encuentran algunos.

A diferencia de lo descrito por Vitrubio, la particularidad de los hipocaustos de gran parte de los baños de la Mérida romana radica en que las pilae (pilares de ladrillos), son sustituidas por un sistema de arcos a tramos regulares y siguiendo el eje de la embocadura del praefurnium. Estos arcos aportaban solidez y estabilidad al conjunto y, por tanto, a la suspensura que soportaban, asentada bien sobre losas o tejas. Esta singularidad en la construcción, parece que se materializa en la mayoría de los conjuntos balneares de Lusitania.

Baños, vino y amor en el Imperio Romano

“Balnea vina Venus corrumpunt corpora nostra. Sed vitam faciunt b(alnea) v(ina) V(enus)” o “Los baños, los vinos, Venus (el amor) corrompen nuestros cuerpos. Pero la vida nos la dan los baños, los vinos, el amor.” Con esta frase resumían los romanos su pasión por la vida. Fuera de las termas, se percibía el olor a la madera quemada procedente de los hornos con los que se calentaban las salas y el agua de las bañeras, se oía la algarabía de los vendedores que publicitaban sus mercancías en las tiendas próximas y el bullicio de la muchedumbre que se dirigía a las Termas.

En el interior, entre el vapor en el que se sumían las habitaciones, se percibía una muchedumbre que deambulaba de una estancia a otra, todo ello envuelto en olores a perfumes, aceites y sudor. Un espacio donde la convivencia era una mezcla de hombres y mujeres, ricos y esclavos.

Los baños en Augusta Emerita (Mérida)

Los habitantes de la ciudad romana de Mérida fueron grandes conocedores de estos placeres y buena prueba de ello es la gran cantidad de complejos termales que se han documentado en la ciudad de Mérida. Son más de cuarenta los que se han podido excavar de forma más o menos completa, asociados tanto a ámbitos privados como públicos, tanto al interior como al exterior de Mérida.

Las termas pueden ser definidas de varias maneras, en función de su tamaño, usuarios o propietarios. Así, los grandes complejos termales que, por su grandiosidad, tanto nos asombran aún hoy en día, aparecían bajo la denominación Thermae. Estos edificios siempre tenían un carácter público y un uso general, es decir, destinado a toda la población sin exclusión, prodigándose en las grandes ciudades y en un número acorde a la población en el resto de las urbes del Imperio. Construidos por el Estado a expensas del municipio, también podían ser donados por privados a la comunidad en un acto de evergetismo, siempre encaminado a dotar de servicios a su población y lógicamente ganar prestigio entre sus conciudadanos.

El acceso a los baños se realizaba previo pago de una tasa o entrada. El horario quedaba regulado y, así, se abrían a la hora de comer y cerraban al anochecer. La amplitud y dimensiones de los edificios facilitaba la duplicidad de sus salas, permitiendo que fueran indistintamente usados por hombres y mujeres de forma simultánea, como en las grandes Termas Imperiales de Roma; todos aquellos balnearios en los que esta situación no era factible, por sus menores dimensiones, establecían horarios distintos que dividían los tiempos de uso por sexo.

Las termas públicas se erigen en sitios destacados, como las cercanías a los foros o plazas públicas, facilitando el acceso a las mismas. Junto al Foro de la Colonia romana de Mérida se abre un amplio espacio en el que se ha excavado, de manera parcial, un conjunto termal donde, junto al tepidarium y la habitación del servicio, se localizan unas letrinas monumentales ocupando la zona próxima a la calle. Otros baños públicos serían los hallados en una manzana cercana con fachada al cardo maximus, la calle principal de la ciudad de Mérida, donde se excavó una natatio de grandes dimensiones.

Hoy en día, en Mérida solo tenemos un gran complejo termal de carácter público totalmente excavado. Nos referimos a las conocidas como Termas de Resti. Situadas en su suburbio, a escasos metros de la muralla, ocupan un lugar privilegiado al estar directamente conectadas con el acceso al decumanus minor que transitaba hacia el Foro de la Colonia. Ocupando una amplia parcela de terreno, tal vez propiedad de un adinerado ciudadano que la cediera a la comunidad, los baños aparecen equipados con todas las salas necesarias, en algunos casos duplicadas.

La planta de estas habitaciones se trazó de tal manera que, una vez se accedía a ellas y se iniciaba el circuito termal, el usuario debía seguir un recorrido en paralelo, de tal manera que, transitando por las salas del complejo, volvía sobre sus pasos para poder regresar, en este caso, hacia la salida. La terma estaba dotada de una amplia palestra, espacio al aire libre y definido con un porticado, en el que se realizaban los ejercicios gimnásticos. Al fondo, se construyó una piscina o natatio y alrededor de esta se situaban estancias que la bordeaban y cuyo uso podría ser desde una biblioteca a zonas de compraventa de mercancías (tabernae).

La construcción de los grandes conjuntos termales suponía un elevado gasto ya que eran edificios que alcanzaban altas cotas de grandiosidad con el empleo de ricos materiales, en función del gusto y la economía de sus constructores. En el caso de las Termas, los costos se asumían por el erario público, lo que permitía trabajar con excelentes materias primas, mientras que en los baños privados, las decoraciones corrían a cargo de los propietarios particulares, por lo que su decoración variaba en función del poder adquisitivo de cada uno de ellos.

Junto a magníficos estucados, que se encontraban principalmente en los espacios fríos, aparecían paredes revestidas de mármol o suelos de mosaico. Las habitaciones completaban su ornamentación con esculturas de mármol que representaban a emperadores, dioses y diosas, benefactores... A pesar de que el expolio y el paso de distintas culturas por la ciudad de Mérida ha supuesto, en gran medida, la pérdida de estos bellos materiales, nos encontramos en algunos casos con exquisitas piezas que formarían parte de estos programas decorativos, como son la cabeza de Augusto y el retrato de Venus, hallados en las Termas públicas de Resti.

A los baños públicos se les sumaron los baños privados, construidos por particulares. Edificados en las casas de aquellos ciudadanos que tenían un cierto nivel adquisitivo, estos baños vinieron a sustituir a las antiguas lavatrinae. Como antecedente a la aparición de las termas, en las casas se disponía para el aseo de un receptáculo con agua junto a un retrete, que se colocaba en habitaciones angostas generalmente junto a las cocinas de las casas. Estas lavatrinae siguieron usándose para lavarse, pero ya ligadas al personal de servicio tal y como atestiguamos en la Domus del Mitreo.

Los baños privados o balneum son, por lógica, los más numerosos dentro de cualquier ciudad. En el caso de Mérida, las construcciones abarcan desde el siglo I d.C., ligados a los primeros habitantes de la Mérida romana, hasta el siglo IV d.C. ; no obstante, tenemos ejemplos de baños posteriores ya datados en época visigoda o medieval islámica, como el área termal de la Casa del Alcazaba. La construcción de estos baños no respondía solamente a una necesidad de aseo personal o relax sino que, para su propietario era una manera de expresar su estatus y el poder económico y prestigio de su familia.

Las termas privadas se comienzan a edificar sobre construcciones domésticas que ya estaban en uso e insertas dentro de la trama urbana de la ciudad de Mérida en época romana y, en consecuencia, limitadas por las parcelas urbanas preestablecidas. Sus plantas, y con ello sus salas, se tuvieron que adaptar al espacio existente, tal y como podemos ver en la Casa de los Mármoles. En esta gran domus señorial, en un primer momento se construyen unos baños privados que se amoldan al hueco resultante entre los límites de la vivienda y la muralla. Posteriormente, ante un cambio en la distribución de la casa, ligado a notables mejoras que hablan de un elevado estatus de su propietario, se opta por construir un segundo baño que esta vez ocupa una parte de las áreas públicas (porticados de las vías y/o tabernas).

Los baños privados son edificios que repiten el esquema de las grandes Thermae, lógicamente adaptando las habitaciones al espacio que se dispone. Las estancias que forman el bloque termal, y que suelen repetirse en la mayoría de los conjuntos excavados en el ámbito privado, cuentan con las tres salas que se consideran imprescindibles y que mejor definen estos edificios. En primer lugar el apodyterium, lugar en el que proceder a desvestirse que en muchos casos tiene una piscina fría o frigidarium. Seguidamente, tepidarium o sala templada dotado de alveus y/o labrum (pequeña pila de mármol sostenida sobre un pie). Finalmente el caldarium con uno o varios alvei, al que se abría el praefurnium. Generalmente, este horno era el que calentaba indistintamente el caldario y el tepidario, al igual que los alvei, que servían para un baño por inmersión.

Finalmente, tenemos que hablar de un tercer grupo de baños que existían, a medio camino entre lo público y lo privado, los balnea meritoria. Estos establecimientos estaban construidos por particulares pero destinados a ser explotados como negocios. Si bien proliferaban en las grandes ciudades, su registro resulta complicado al diferenciarse de los baños privados, generalmente por sus dimensiones y/o lugares en los que se sitúan. Estos meritoria eran negocios que se edificaban como conjuntos independientes de otras construcciones o bien formando parte de las domus señoriales localizadas, principalmente, en las áreas suburbanas de las ciudades. Es en estas casas donde el terreno disponible era mayor y no quedaba bajo las limitaciones que imponían las manzanas interiores que definían el trazado urbano.

Gestionado por el propietario o constructor, o bien cedido en arrendamiento o explotación, su acceso estaba condicionado al pago de una entrada. No obstante, en algunos casos y cuando estos baños permanecían cerrados, se usaban por la familia e invitados. La situación de estos complejos termales queda definida por la presencia de calzadas en sus proximidades, vías en las que el tránsito continuado de mercancías y personas que llegaban a las ciudades facilitaba que se aproximaran a los baños para efectuar el aseo, descanso y relax antes de proseguir a sus negocios. Tal es el caso de los baños recientemente hallados en la Casa del Anfiteatro, estratégicamente situados junto a una de las vías de acceso al área de espectáculos (teatro y anfiteatro) o, posiblemente, los baños de la Casa del Mitreo, que se abren hacia un frente de tabernas y un camino que los conecta directamente con la vía principal que enlazaba la ciudad romana de Mérida con Corduba.

Pero no solo a las afueras de la ciudad se documentan estos meritoria, sino que tenemos otros ejemplos en los que, en las cercanías a las vías de comunicación —en este caso a las calles de la ciudad de Mérida—, en zonas de elevada circulación de personas, se edifican los baños de la Casa Basílica y los baños del Teatro, ambos en el área de influencia del conjunto de espectáculos de la Mérida romana. Otro ejemplo similar pueden ser las magníficas termas de la Huerta de Otero como edificio asociado a una suntuosa vivienda situada en los límites de la muralla.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.