Tras la II Guerra Mundial, gran parte del planeta –en especial, los países perdedores– se convirtió en un amasijo de cenizas con olor a carne humana quemada. Fallecieron más de 60 millones de personas, lo que incluyó entre el 10 y el 20% de la población total de la Unión Soviética, Polonia o la antigua Yugoslavia y alrededor del 5% de la de Alemania, Italia, Austria, Hungría, China o Japón.

Más de 60 millones de personas resultaron heridas, unos 35 millones de gravedad; alrededor de 50 millones de personas se convirtieron en vagabundos o desplazados y la devastación alcanzó límites demenciales en las edificaciones: el 20% de Francia, el 25% de Grecia, casi el 40% de las ciudades japonesas, más de la mitad de Tokio, el 70% de Viena, el 90% de Colonia, Hamburgo o Düsseldorf y la práctica totalidad de Hiroshima y Nagasaki.

El mundo partido en dos

Sin embargo, no fue suficiente. El mundo parecía –y parece– demasiado pequeño como para compartirlo y, de no haber existido el armamento nuclear, puede que lo que hubiera acontecido con posterioridad al gran desastre mundial, habida cuenta del antagonismo ideológico de las dos potencias resultantes del conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética, habría sido un nuevo conflicto armado de alta intensidad y todavía más apocalíptico.

Pero como ello hubiera supuesto el fin, lo que devino fue un gélido enfrentamiento –denominado por ello Guerra Fría– durante más de 45 años, con el planeta como tablero de juego, que solo puede ser considerado de baja intensidad si su balance se compara con los escombros de los que surgió. Porque se trató, en todo caso, de un conflicto cruel, sangriento y planetario en el que todo o casi todo valió y en el que la figura de los espías emergió por encima de todas las demás. Porque fueron ellos los soldados que combatieron en la primera línea del frente de la Guerra Fría. Algunos, incluso, sin saberlo.

La versión original, y la más extendida, relata que ambos contendientes buscaron derrotar al rival con todas las herramientas que tuvieron a su alcance debido a que conquistar al enemigo por la fuerza de las armas ya no era una opción factible, máxime con la amenaza nuclear. Pero lo cierto es que cada uno lo hizo como pudo y de forma desigual, como atestigua la situación que se vivía en 1945.

En ese momento, Estados Unidos era un país en un estado de bonanza económica sin precedentes, con un coste bélico relativamente bajo: producía el 50% de los bienes y servicios del mundo mientras que solo había sufrido 400.000 víctimas, el 0,6% del total del conflicto. Por el contrario, la URSS era una potencia devastada: 25 millones de muertos, casi la mitad del total de víctimas, más de 70.000 ciudades y localidades arrasadas y más de 30.000 fábricas destruidas.

Este punto de partida fue esencial para la configuración del extraordinario conflicto planetario que surgiría y de las agencias de espionaje y los métodos que emplearían. Así, mientras el mayor objetivo de Estados Unidos se centraba en conquistar el mundo, el objetivo real de la Unión Soviética solo podía pasar por sobrevivir. Por ello, no es casualidad que, mientras que el KGB contaba con misiones interiores y exteriores, la CIA solo se ocupara de misiones exteriores.

Sean cuales fueren los objetivos reales –o realistas– de ambas potencias, lo cierto es que tanto Estados Unidos como la URSS necesitaron contar con el respaldo del mayor número de países del mundo y, para ello, no dudaron en emplear todas las tácticas posibles, fueran de la naturaleza que fueran.

URSS: mirando a casa

Que uno de los principales objetivos de los soviéticos era sobrevivir lo demuestra su gran número de efectivos interiores y la inestabilidad de sus líderes y estructuras. Así, los servicios de inteligencia rusos pasaron de 140.000 militares de las fuerzas de seguridad y 95.000 guardias de fronteras que componían la Cheka en 1921 a unos 450.000 en los últimos años del KGB (Comité para la Seguridad del Estado), de los que 10.000 operaban en inteligencia exterior y más del doble, casi 25.000, en contraespionaje.

Si bien el KGB fue una agencia o sistema de inteligencia compuesto por numerosas estructuras (16 directorios especializados) con diversos fines –interior, exterior, fronteras, transporte, industria, tecnología, escoltas, etc.–, no resulta extraño el enfoque interno ni el afán generalizado de supervivencia, incluso para los directores de los servicios de inteligencia, que vivieron en el corredor de la muerte hasta el fallecimiento de Stalin –los cinco primeros dirigentes de los servicios de inteligencia fallecieron tras dejar el cargo y el precursor del KGB corrió el mismo destino–.

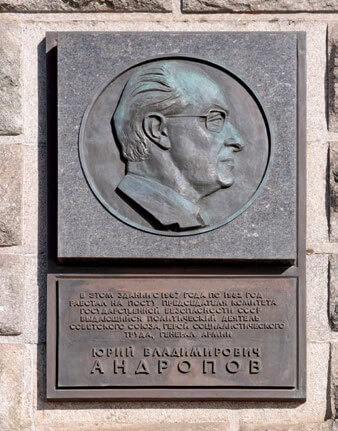

La misma conclusión podemos extraer del continuo cambio de nombres y de estructura de los servicios de inteligencia –Cheka, OGPU, GPU, NKVD y KGB– o del ascenso y la participación en política de los presidentes del KGB tras la muerte de Stalin: Aleksandr Shelepin, jefe del KGB de 1958 a 1961, se convirtió en viceprimer ministro y participó en la caída de Nikita Kruschev en 1964; Yuri Andrópov, quizás el más importante de los directores del KGB y el más longevo (1967-1982), se convirtió en presidente de la URSS tras fallecer Leonid Brézhnev en 1982; y Vladímir Kriuchkov participó de un intento de golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov en agosto de 1991. Fue el último movimiento de poder del KGB, pues poco después sería desmantelado por Vadim Bakatin, su último presidente.

Cabe mencionar aquí los días en que Vladímir Putin, hoy presidente de Rusia, trabajaba como espía soviético. En la década de los 80, desempeñó ese papel para el Comité para la Seguridad del Estado (KGB) en Dresde. Precisamente en esta ciudad alemana se descubrió en 2018 un carné suyo de la Stasi, el órgano de inteligencia de la entonces Alemania Oriental durante la Guerra Fría, que le permitía desempeñar su trabajo en el KGB en cooperación con la Stasi.

EE. UU: el enemigo está fuera

La CIA respondía a otro esquema organizativo y solo estaba capacitada para actuar fuera de las fronteras de Estados Unidos, lo que no quiere decir que no hubiera operaciones internas, pero estas no corrían a cargo de la Agencia (EE. UU. también tuvo y tiene muchas otras agencias, militares y civiles, de inteligencia exterior e interior: NSA, FBI, DIA, DHS, etc.). La CIA fue organizada para actuar bajo el mando de los presidentes en aquellos países en los que se considerara necesario, pero sin comprometer a Estados Unidos. Y actuaron sin ningún tipo de límite.

De ahí que William Colby afirmara en 1974, mientras dirigía la CIA, que Estados Unidos tenía “derecho a actuar ilegalmente en cualquier región del mundo”, o que Franklin D. Roosvelt instaurara la famosa “política de hijos de puta” cuando aseveró, en referencia al dictador nicaragüense Anastasio Somoza: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, frase que fue después reutilizada por el controvertido Henry Kissinger.

Estados Unidos organizó múltiples operaciones que terminaron con gobiernos comunistas, simpatizantes de la URSS o meramente progresistas en todo el planeta: sometieron a casi toda América Latina bajo dictaduras militares y establecieron regímenes autoritarios en Oriente Próximo y el Magreb. El golpe en Irán contra Mohammad Mossadeq en 1953 –junto al MI6, en la conocida como Operación Ajax–, la caída de Salvador Allende en 1973 o la invasión de Panamá en 1989 para derrocar a Manuel Antonio Noriega tras cerrar la Escuela de las Américas, en la que se formaban los dictadores latinoamericanos desde 1946, solo son tres apuntes entre decenas de ellos.

Con licencia para matar

En su política de todo vale y de distinguir entre amigos y aliados con expresiones tan malsonantes, Estados Unidos –porque el MI6 pronto perdió importancia– decidió que los nazis, los fascistas y toda clase de ultraderechistas serían sus aliados en Europa.

Así, los norteamericanos crearon en 1947 la Organización Gehlen, liderada por Reinhard Gehlen, un general nazi, y compuesta por hasta cuatro mil miembros, muchos de ellos nazis, incluyendo miembros de la Gestapo y las SS. De esta organización surgieron los servicios de inteligencia de la República Federal Alemana.

No es de extrañar que la CIA trabajara sin descanso para desacreditar a los partidos políticos y organizaciones sindicales socialistas y comunistas e impedir su ascenso al poder. Para ello, repartieron dinero a los partidos conservadores europeos, en ocasiones ligados al fascismo, y realizaron masivas campañas mediáticas anticomunistas, incluyendo no pocas dosis de desinformación.

Además, organizaron un plan B que se basó en utilizar a la OTAN para establecer la Red Gladio, compuesta por grupos armados ultraderechistas y con una doble misión: tener una organización armada que pudiera responder ante una invasión soviética y facilitar la ejecución de todo tipo de actividades delictivas, incluyendo asesinatos y actos terroristas, con el fin de eliminar a rivales políticos.

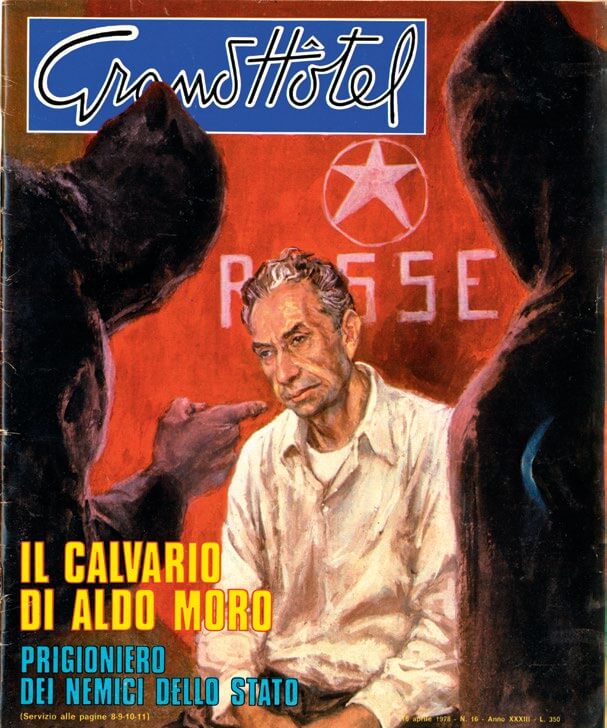

Un caso que sobresale por encima de todos es el de Aldo Moro, presidente de los democristianos italianos que había sido primer ministro dos veces y había ocupado las carteras de Exteriores y Justicia. En 1978, fue secuestrado durante 55 días y asesinado por las Brigadas Rojas cuando estaba dispuesto a pactar con el Partido Comunista Italiano (PCI). Múltiples sombras se ciernen sobre este caso. No son pocos los investigadores que atribuyen responsabilidad a los servicios de inteligencia occidentales –norteamericanos e italianos, incluso israelíes– y a la Red Gladio, aunque para muchos otros esta vinculación es un poco fantasiosa. A día de hoy no se sabe con certeza quiénes manejaron los hilos, pero no existen dudas sobre las consecuencias de la muerte de Aldo Moro: no hubo acuerdo de gobierno con los comunistas.

En 1961, Patrice Lumumba, primer ministro del Congo tras las primeras elecciones democráticas, fue asesinado debido a su proximidad a la Unión Soviética. Fue un crimen orquestado por la baronesa Daphne Park, agente del MI6. Años después, en 1967, el ‘Che’ Guevara fue liquidado por militares bolivianos a instancias de la CIA.

En cuanto a la URSS, muchas de sus víctimas fueron desertores y críticos. En 1983, Lutz Eigendorf, futbolista alemán que había desertado de la Alemania Oriental tras un partido en 1979, perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol. Tras la campaña de desprestigio organizada por la Stasi, fue muy difícil considerar el siniestro como un accidente, hasta tal punto que durante décadas se ha apuntado a los servicios secretos de la Alemania Oriental como responsables de su muerte. Una venganza no menos cruel, pero sí más ingeniosa, padeció en 1978 el escritor disidente búlgaro Gueorgui Márkov, que fue asesinado con un paraguas con una pistola de aire comprimido integrada que disparaba perdigones con ricino.

Quién es quién

Pero si algo resulta imposible en el mundo del espionaje, entonces y ahora, es saber con certeza quién es quién, pues no fueron –y no son– pocas las ocasiones en las que un espía o un alto cargo no es quien dice ser. En esta categoría encontramos a los infiltrados, los agentes dobles o los agentes propios al servicio del enemigo. Uno de los casos más importantes de infiltración lo constituyó Günter Guillaume, agente del HVA que llegó a convertirse en secretario de Willy Brandt, canciller de Alemania Federal.

Otro caso no menos relevante lo constituye Kim Philby, alto cargo de los servicios de inteligencia británicos que servía al KGB. Y no lo hizo en solitario. Fue captado durante los años treinta por los servicios de inteligencia soviéticos junto a varios jóvenes, con algunos de los cuales formó el grupo que se denominó los Cinco de Cambridge. Otro caso muy conocido es el de Oleg Gordievski, un espía soviético desencantado tras la invasión de Checoslovaquia en 1968 que se convirtió en agente del MI6 y de la CIA.

En otras ocasiones, más numerosas de lo que podríamos imaginar, las fugas de información no se produjeron de forma voluntaria. De hecho, aunque son episodios, por lo general, demasiado cotidianos y poco espectaculares, constituyen una de las fuentes de información más importantes para las agencias de espionaje.

El caso de John Profumo, aunque insólito por lo escandaloso, supone un buen ejemplo al respecto, pues el ministro de la Guerra británico mantuvo un triángulo amoroso –sin saberlo– con la bailarina Christine Keeler y el agente soviético Yevgeny Ivanov, lo que supuso una importante debilidad en los servicios de inteligencia británicos y un considerable escándalo en 1963.

Estrepitosos fracasos

Y aunque las películas de espías pudieran indicar lo contrario, el fracaso fue un elemento común en múltiples operaciones. Por ejemplo, el método del paraguas con ricino no funcionó con el periodista búlgaro Vladimir Kostov ni los múltiples, y en algunos casos extravagantes, intentos de asesinar a Fidel Castro culminaron con éxito. De hecho, los servicios de inteligencia cubanos contabilizaron hasta 638 intentos de asesinato (puros explosivos y envenenados, francotiradores, ropas y productos con sustancias tóxicas, químicas o biológicas).

No lo consiguieron, pero habida cuenta de la cantidad y la originalidad de los intentos, no cabe duda de que la CIA, principal responsable en la mayoría de los casos, realizó un gran esfuerzo.

No menos notoria resultó la desaparición en 1953 del submarinista Lionel Crabb, agente del MI6, cuando intentaba una operación encubierta en el crucero soviético Ordzhonikidze. Nunca más se supo de él, aunque un cadáver apareció a los catorce meses –y otro a los dos–, por lo que las teorías sobre su final se multiplicaron: abatido, fallecido en un interrogatorio, eliminado por querer desertar...

Otro fiasco no menos estrepitoso lo constituyó, afortunadamente, el Proyecto MK-Ultra, que tenía por objetivo el control de la mente humana. El entonces director de la CIA, Allen Dulles, aprobó (asesorado por los nazis que habían sido captados) aberrantes experimentos con drogas y electroshocks sobre prisioneros de guerra y enfermos de todo tipo.

Pero quizás el mayor fracaso de la historia del espionaje lo constituya el intento de invasión de Cuba mediante el desembarco de mercenarios y disidentes cubanos en Bahía de Cochinos en abril de 1961, dos años después de la llegada al poder de Castro. Un fracaso que precedió a la Crisis de los Misiles de 1962, cuando el mundo estuvo muy cerca del colapso nuclear. Curiosamente, esta crisis tuvo su origen en Oleg Penkovski, un espía soviético captado por el MI6 primero y después por la CIA, que avisó de la instalación de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en territorio cubano.