¿Cómo era el derecho godo antes de que comenzara a fijarse por escrito? El historiador Jordanes (siglo V) nos ha transmitido la noticia de que gracias a las enseñanzas de Dicineo (siglo I a. C.) los godos comenzaron a abandonar sus costumbres primitivas (barbaricos mores) y a regirse por leyes denominadas bellagines (Getica 11,69).

No sabemos si por «leyes» Jordanes entendía «normas escritas» pero, en todo caso, no tenemos pruebas de que existiera derecho godo escrito anterior al siglo V. No obstante, ¿cuándo se documentan las primeras leyes escritas de los visigodos?

Jurisprudencia visigoda: legado de Teodorico en la configuración legal del reino

El precepto 277 del Código del rey visigodo Eurico (466-484) menciona el reparto de tierra efectuado tiempo atrás por su padre Teodorico I (419-451) a raíz del foedus o pacto en Roma del año 418. Establece tal precepto que «ordenamos mantener los linderos tal y como ya mandó en otra ley nuestro padre de digna memoria». Es decir, que fue Teodorico el primero del que tenemos constancia que legisló por escrito.

Por otra parte, Sidonio Apolinar, obispo de Clermont que fue hecho prisionero durante casi un año durante la invasión visigoda (años 475-476), critica en una carta la oscura actuación de Seronato, vicario de las Galias, porque prefería la aplicación del derecho godo sobre el romano: «exultans Gothis insultansque Romanis... leges Theodosianas calcans Theodoricianasque proponens» («ensalza a los godos, insulta a los romanos, pisotea las leyes teodosianas y aplica las teodoricianas», Carmina 7, 495 y ss.).

De este texto podría deducirse no solo la existencia de unas leyes de Teodorico II (453-466) que se contraponen (¿con fines solo literarios?) nada menos que al Código del emperador Teodosio, sino que el derecho godo se estaba aplicando también a los romanos. Su contenido se refería, al menos, a los repartos de tierras (sortes y tertias), cuestiones de límites entre propietarios romanos y godos, derecho procesal, sucesorio y penal visigodo, etc.

El debatido edicto de Teodorico

Pero también se ha conservado un texto legal autodenominado Edicto de Teodorico. Se ha supuesto que la autoría del Edicto correspondería al rey ostrogodo Teodorico el Grande (493-526), que lo habría promulgado para su aplicación a la población romana (tesis de Enrico Besta).

Otros autores creen que sería una recopilación de leyes ordenada por el rey visigodo Teodorico II y a la que se referiría el texto arriba citado de Sidonio Apolinar. Sin embargo, esto se contradice con el testimonio de san Isidoro que consideraba a Eurico el primer compilador visigodo.

Finalmente, la mayoría de los investigadores opinan que sería un Edicto decretado por un gobernador provincial o el prefecto del pretorio responsable del territorio ocupado por Teodorico II (las Galias). Tal cargo era desempeñado en ese momento por Magno de Narbona, del que precisamente Sidonio Apolinar comenta que dictó normas a los godos.

Esto parece confirmarlo el propio Edicto al hablar en tercera persona de los reyes (o sea, el autor no parece considerarse rey), y referirse a los godos como barbaros (calificativo utilizado por griegos y romanos para referirse a los extranjeros incultos), lo que parece indicar que el texto no fue redactado por godos.

El código de Eurico

Sidonio Apolinar (siglo V), en una carta dirigida a León de Narbona, comenta que Eurico «así como somete al pueblo con las armas, así también se impone a estas con las leyes». Ello apunta la posibilidad de que Eurico fuera también un rey legislador.

En efecto, también san Isidoro de Sevilla (arzobispo de Sevilla que falleció en el año 636) menciona en su Historia de los godos que bajo Eurico «los godos comenzaron a tener por escrito las instituciones de las leyes, pues antes se regían por usos y costumbres». Es decir, que según san Isidoro, Eurico fue el primer legislador godo.

Sin embargo, el propio Código de Eurico hace referencia a las leyes de su padre, el rey Teodorico I. Esta afirmación parece contradictoria con la realidad histórica y con las fuentes supuestamente manejadas por el autor. Se ha pensado que san Isidoro, o bien desconocía la obra legislativa de Teodorico o que, conociéndola, le restó importancia para realzar la obra de Eurico como primer rey godo que, como tal, promulgó un corpus o código legislativo.

En cualquier caso y conjeturas aparte, lo que nos interesa destacar de todo esto es que hasta Eurico, los godos vivieron bajo un régimen jurídico fundamentalmente consuetudinario en el que el derecho escrito tenía un papel cada vez más relevante.

¿Qué se ha conservado del Código de Eurico? En un palimpsesto (término que en griego significa documento raspado para escribir de nuevo) en el que aparece la obra De viris illustribus de san Jerónimo (siglo VII-VIII), actualmente custodiado en la Biblioteca Nacional de París, se conservan, debajo de la escritura de dicho texto, varios capítulos de un antiguo Código de los visigodos, que se supone corresponde al texto de Eurico.

Concretamente se han conservado solo los preceptos 276 a 336 de los aproximadamente 350 que pudo tener. Fue promulgado cerca del año 480 y su contenido acusa tal grado de romanización que se sospecha fue redactado por juristas romanos.

Respecto al ámbito de vigencia y aplicación del Código de Eurico, fue derogado por el Código de Leovigildo. Lo confirma el testimonio de san Isidoro (Hist. Goth. 51) sobre la labor legislativa de Leovigildo: «Corrigió (Leovigildo) también aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico». Si Leovigildo corrigió las leyes de Eurico es que estas seguían vigentes.

El breviario de Alarico

El Breviario de Alarico, llamado también Breviario de Aniano o Lex Romana Visigothorum, fue elaborado por una comisión de expertos, clérigos y nobles dirigida por el conde Goyarico que quedó aprobado en una asamblea celebrada el año 506 en Aduris (sur de Francia) presidida por el rey visigodo Alarico II.

Es una recopilación de derecho romano (leges y iura). Entre las leges seleccionadas, la principal fue el Código Teodosiano: se seleccionaron menos de la mitad de sus preceptos, desechando normas y doctrina desfasada o inadecuada a las nuevas circunstancias políticas, especialmente las leyes políticas, eclesiásticas y penales.

También se seleccionaron 41 novelas o disposiciones de emperadores posteriores a Teodosio, descartando especialmente aquellas que versaban sobre derecho público. De los iura, es decir, la doctrina y opiniones de los juristas romanos incorporada al Breviario de Alarico, los textos más importantes utilizados fueron el Epitome de Gayo (adaptación romano-vulgar de la obra Instituciones del jurista Gayo, hecha en el sur de las Galias en la segunda mitad del siglo V), las Sentencias de Paulo (extracto de las Sentencias del jurista romano Paulo y una selección de constituciones sacadas de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano).

La mayor parte de tales leges y iura van acompañadas de una interpretación (Interpretatio) realizada por juristas de la práctica con el fin de facilitar la aplicación del derecho, aunque en muchos casos desconocían el sentido de la norma. Por eso tales interpretaciones constituyen la principal fuente para el estudio del derecho romano vulgar.

La finalidad del texto obedece al interés de Alarico II de demostrar a la población romana que estaba dispuesto a respetar y tutelar su derecho y disuadirles de pactar con los vecinos pueblos francos, enemigos de los godos. Trataba, así, de compensar la circunstancia de que los visigodos eran cristianos arrianos mientras que los romanos y los francos eran católicos.

De esta manera ofrecía a los romanos una selección actualizada del derecho romano vivido y aplicado, depurado de versiones corruptas o falsas. En definitiva, les proporcionaba la seguridad de un texto legal autorizado por su referendario real (Aniano) quien autenticaba las copias que, en adelante, podrían alegarse en juicio. Varias teorías han discutido su ámbito de aplicación afirmándose ya sea su vigencia solo para romanos, o solo para godos e, incluso, su carácter subsidiario respecto de la legislación general goda.

El código de Leovigildo

No ha llegado hasta nosotros ningún ejemplar del Codex Revisus de Leovigildo. Desconocemos, por tanto, si en su preámbulo se especificaba si iba dirigido solo a godos o a ambas poblaciones (godos y romanos). Sabemos de la existencia de este Código gracias a la ya citada mención de San Isidoro en su Historia de los godos: «Corrigió (Leovigildo) aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico, añadiendo muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas».

Hay un hecho que no debemos pasar por alto; la revisión de Leovigildo discurrió en tres niveles. Suprimió normas superfluas, corrigió otras normas y añadió leges praetermissas (abandonadas) ¿Cuáles fueron esas leyes preteridas? Es difícil saberlo, pero lo importante del hecho es que, si Leovigildo añadió en el año 580 un conjunto de leyes preteridas por Eurico, es porque esas normas seguían socialmente vigentes desde el año 480, tal vez como derecho de la práctica al margen del Código de Eurico. ¿Qué tipo de derecho era entonces el preterido por Eurico y fijado por Leovigildo?, ¿derecho consuetudinario godo?, ¿romano?, ¿derecho de la práctica?

Disponemos de un criterio para averiguar cuáles fueron las leyes que pertenecieron al perdido Código de Leovigildo. Como a partir del rey Recaredo todas las leyes recogidas en el Liber ludiciorum del año 654 llevan el nombre del rey que las promulgó, se ha supuesto que el resto son anteriores. De hecho, la mayoría llevan el nombre de antiqua o antiqua enmendata porque se refieren a normas sancionadas por Eurico o Leovigildo.

El estudio de las leyes antiquae recogidas en el Liber Iudiciorum demuestran que la labor de Leovigildo se caracterizó por a) su estilo moralizante, vocabulario ampuloso y cargado de adverbios; b) la defensa de los intereses del Fisco, por ejemplo, la tendencia a añadir o sustituir la pena de azotes por la de multas en beneficio del Erario público; c) la discriminación de la condición social en la aplicación de las penas y d) el interés por los trámites procesales.

El Liber Iudiciorum

Fue promulgado por Recesvinto en el año 654 mediante la ley Quoniam novitatem (son las palabras primeras de dicha ley). Su labor consistió en añadir al Codex Revisus de Leovigildo todas las leyes decretadas por monarcas posteriores, integrándolas en 12 libros con criterio sistemático.

En rigor, Recesvinto culminó la reforma legislativa y recopiladora que había iniciado su padre Chindasvinto y que no tuvo tiempo de concluir. Las leyes del Liber, por su autoría, se clasifican en tres grupos, teniendo en cuenta que solo a partir de Recaredo se establece la costumbre de incluir al comienzo de cada ley el nombre del monarca que la promulga:

- Leyes antiguas (antiquae); no van precedidas por el nombre del monarca que las promulgó, por lo que son de Eurico o Leovigildo. - Leyes antiguas enmendadas (antiqua enmendatae); leyes antiguas anteriores a Recaredo, presumiblemente de Eurico y revisadas por Leovigildo.

- Leyes en que consta el monarca que las promulga; de Recaredo y sus sucesores en el trono.

El contenido de cada libro es el siguiente:

Libro I: sobre la ley y el legislador.

Libro II: sobre organización judicial y derecho procesal.

Libro III: esponsales y matrimonio.

Libro IV: derecho de sucesiones.

Libro V: donaciones y compraventas.

Libro VI: delitos de sangre, adivinos, etc.

Libro VII: delitos de hurto, falsedad y otros delitos.

Libro VIII: daños en propiedades.

Libro IX: represión de la fuga de siervos.

Libro X: deslinde de tierras.

Libro XI: impericia de médicos, sobre comerciantes, etc.

Libro XII: represión de herejías, leyes antijudías, etc.

El Liber Iudiciorum fue objeto de dos revisiones importantes. Primeramente, fue revisado por Ervigio en el Concilio XII de Toledo del año 680 y fue promulgado mediante la constitución Pragma (681). La reforma consistió en añadir varias leyes favorables a la Iglesia y modificar numerosas leyes (más de 80 leyes), dotando al Código de más coherencia.

También mandó redactar e incorporar 28 leyes contra los judíos. Igualmente, el rey Egica procedió a otra revisión en el Concilio XVI de Toledo de año 693, modificando algunas leyes anteriores e incorporando 14 promulgadas por él. Además de estas copias oficiales que llevaban el sello o autorización del scriptorium del monarca en prueba de su autenticidad, también circularon versiones no oficiales o vulgares (vulgatae) del Liber.

En la Alta Edad Media fue traducido al romance con el nombre de Fuero Juzgo. Respecto a su ámbito de aplicación, para un sector de la doctrina, con este texto se alcanzó por primera vez la unificación jurídica entre godos y romanos. Respecto al grado de aplicación del Liber Iudiciorum, se han mantenido dos posturas: la tesis germanista afirma que tuvo escasa aplicación debido a una excesiva romanización que contribuyó al mantenimiento del derecho consuetudinario germánico.

La otra tesis afirma que el Liber tuvo un amplio grado de aplicación, como lo prueban los documentos de aplicación del derecho (contratos en pizarras, Fórmulas, etc.) que demuestran un significativo grado de aplicación y observancia de las leyes del Liber.

Los concilios de Toledo

Los cánones conciliares podían llegar a tener valor de ley civil si eran confirmados por el monarca mediante una lex in confirmatione concilii. Al parecer, solo alcanzaron tal sanción legal los cánones de los Concilios III, XII, XIII, XV, XVI y XVII de Toledo.

No fueron confirmados o desconocemos si lo fueron los cánones de los Concilios IV, VI, VII, VIII y X de Toledo. Tampoco fueron objeto de confirmación los Concilios IX, XI y XIV por su carácter provincial. Por su parte, el monarca también podía remitir al Concilio un conjunto de disposiciones civiles o tomus regii, para que obtuvieran además la sanción espiritual.

La obra cumbre del derecho canónico de época visigoda se debe a la labor de san Isidoro de Sevilla, que elaboró la denominada Hispana teniendo a la vista textos de concilios griegos, africanos, galicanos y españoles. Tras la muerte de san Isidoro, la Hispana se transmitió en tres versiones; la Isidoriana (la más fiel al texto primitivo); la Juliana (de la época de san Julián de Toledo); y la más difundida, denominada precisamente vulgata.

Los problemas en la aplicación del derecho entre godos y romanos: la unificación jurídica

El continuo contacto de los godos con el Imperio romano conllevó un lento proceso de asimilación de la cultura latina (idioma y literatura, religión, derecho, vestimenta, arte, etc.). Desde el punto de vista de la historia del derecho, este lento proceso de romanización jurídica de los visigodos sigue planteando varios interrogantes:

1º ¿Cuál fue el grado de aplicación del derecho romano entre los godos?

2º ¿En qué medida pervivió el derecho consuetudinario tradicional de los godos?

3º ¿Cuándo comenzó a aplicarse la legislación visigoda a los romanos y cómo afectó ello al derecho romano?

Respecto a la primera cuestión, conviene tener presente que el derecho romano del siglo V seguía siendo el constituido por leges y iura (doctrina de juristas) divulgado en recopilaciones como la del Codex Gregorianus o del Codex Hermogenianus. Pero sin duda, el texto jurídico más importante fue la promulgación del Codex Theodosianus el año 438.

El Código Teodosiano era una recopilación selectiva en 16 libros de las leges y iura más importantes, a las que los emperadores posteriores fueron añadiendo sus disposiciones nuevas (novelas). Sin embargo, tras la caída de Roma en el año 476 y la desaparición de la cancillería imperial, órgano encargado de la elaboración de las leyes, el Código Teodosiano perdió la posibilidad de ser actualizado por los emperadores, de modo que su progresivo desfase con la vida real produjo;

a) Auge de la vulgarización (provincialización) del derecho. Desaparecida la cancillería imperial de Roma, los centros o escuelas jurídicas de las provincias se convirtieron en motores prácticamente autónomos de interpretación del derecho.

b) La necesidad de regular situaciones no previstas en el derecho romano se solucionará acudiendo al propio Código Teodosiano, a veces interpretándolo forzadamente.

c) Facilitó o estimuló a los monarcas germanos, ahora independientes del desaparecido imperio romano, a promulgar Códigos legislativos a imitación del emperador romano.

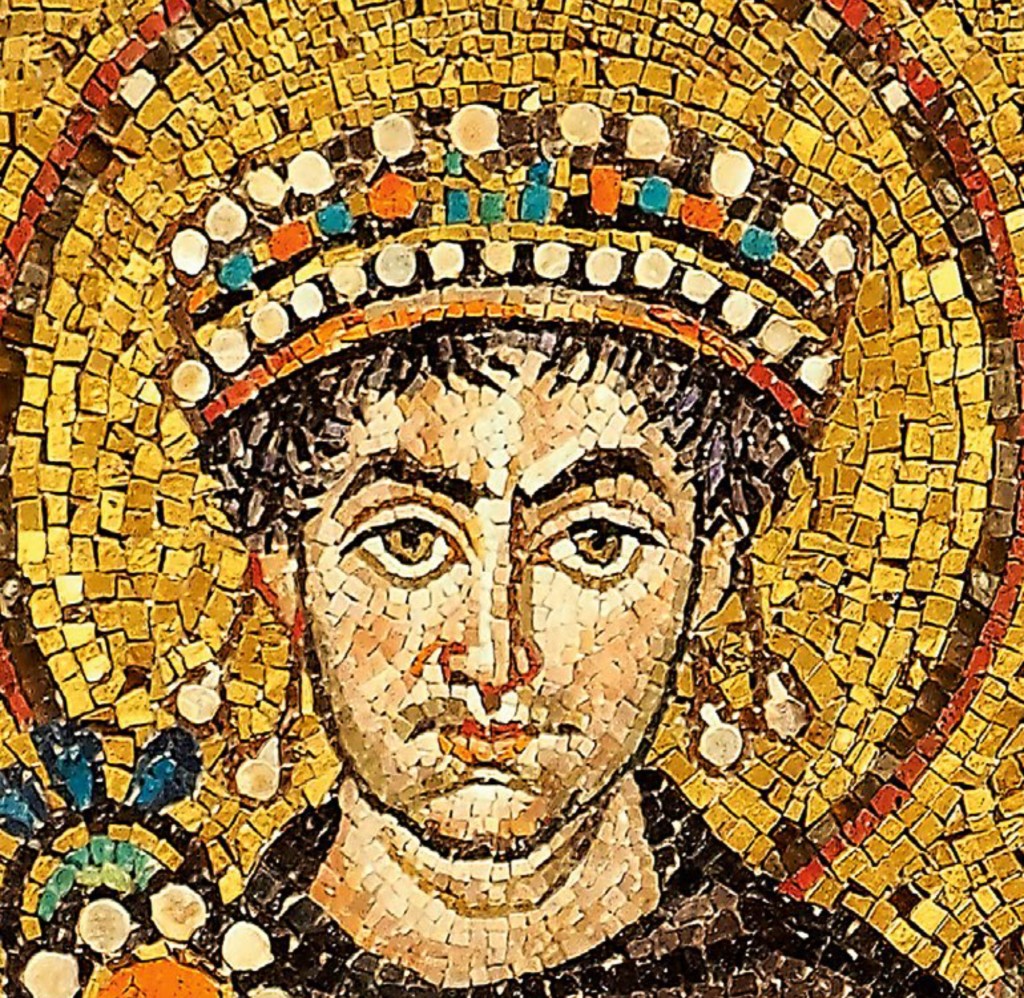

A esto hay que añadir que en España también hubo de recibirse el derecho del Imperio romano de Oriente, concretamente la compilación de Justiniano (Digesto y Código), especialmente a partir de la conquista del sur de Hispania por el Imperio bizantino durante los años 544 a 622.

¿Qué grado de aplicación tuvo el derecho romano a partir de la caída de Roma el año 476 y de la subsiguiente emancipación de los visigodos? Tenemos constancia documental de que el derecho romano siguió aplicándose en la monarquía visigoda por una triple vía:

1ª El derecho romano del Código Teodosiano, y más tarde el Breviario de Alarico, se aplicó a la población de origen romano (ya veremos que también se aplicó a los visigodos como derecho subsidiario).

2ª Su influencia también se dejó sentir en la labor legislativa de los monarcas visigodos que, en muchas ocasiones, incorporaron a sus Códigos preceptos sacados literalmente del derecho romano.

3º La Iglesia católica continuó rigiéndose o inspirándose en el derecho romano.

No obstante, la profunda romanización jurídica de los visigodos, ¿supuso la práctica extinción de su derecho consuetudinario? Respecto a la pervivencia del derecho consuetudinario tradicional de los godos, el que tras la caída de la monarquía visigoda surgiera en España un derecho distinto al conservado en las leyes visigodas ha hecho suponer a los historiadores la existencia de un derecho popular consuetudinario entre los godos que permaneció latente o reprimido al margen de la legislación oficial y romanizante mantenida por las clases cultas.

También se ha supuesto que al ser dicho derecho popular altomedieval muy semejante al de otros pueblos germánicos, seguramente procedería de la influencia germánica del derecho godo popular que sobrevivió durante la España visigoda.

Asimilación e integración de instituciones tradicionales

La tesis que mantenemos es que, en general, las principales instituciones tradicionales de los godos no fueron reprimidas ni combatidas por el derecho oficial del rey, sino que fueron asimiladas e integradas en la legislación visigoda. La técnica de los juristas godos y romanos fue, la mayoría de las veces, muy simple; se limitaron a revestir instituciones germanas con un ropaje romano.

A modo de ejemplo, citaremos dos instituciones típicas del derecho de los pueblos germanos; la morgengabe y la Blutrache o venganza de la sangre. La morgen-gabe (donación de la mañana que, tras la noche de bodas, hacía el recién casado a su mujer en premio a su virginidad) se practicaba todavía entre los visigodos (tal vez solo entre las clases altas) dado que aparece en una colección de fórmulas de época visigoda.

Pese a que los germanistas han afirmado que la legislación real perseguía esta y otras costumbres, lo cierto es que aparece en el Liber Iudiciorum pero con terminología romana como una de las formas de donación por razón del matrimonio (donatio propter nuptias). Igualmente, la Blutrache o derecho del ofendido o de su familia a perseguir y matar al delincuente en virtud de autorización judicial, también aparece en la legislación visigoda bajo la figura de la traditio in potestatem (entrega bajo la potestad del ofendido). Numerosos delitos que en el Liber se castigan con la traditio in potestatem son una pervivencia judicializada del derecho de venganza de la Sippe (grupo familiar).

Para ello, el legislador visigodo se limitó a copiar la tipología penal romana pero sustituyendo la pena de muerte a manos del verdugo prevista en el derecho romano por la más germánica de traditio o entrega del culpable a manos de la víctima o a sus parientes para ejercer discrecionalmente el derecho de venganza. ¿Qué sucedía si el acusado huía? En tal caso, el derecho visigodo, al contrario que el romano, consideraba culpable al que no comparecía a juicio, lo que también daba derecho a la víctima o a sus familiares a perseguirlo y matarlo.

Otros documentos que nos ilustran sobre el derecho de la época son las Fórmulas visigodas, y las pizarras que servían como soporte a los contratos. Tales documentos de aplicación del derecho demuestran claramente que la legislación visigoda (y no un derecho consuetudinario marginado) tuvo un alto grado de aceptación.

Respecto a las llamadas Fórmulas visigodas, se han conservado gracias a la transcripción que en el siglo XVI hizo el erudito Ambrosio de Morales, tal vez a la vista de los originales, hoy perdidos. Consta de 45 fórmulas relativas al derecho civil, procesal y canónico que debieron pertenecer a un notario del sur de la península, posiblemente de Córdoba (una de las fórmulas menciona dicha ciudad).

La N.º 20 dice ser redactada en tiempos del rey Sisebuto (años 615-620), lo que proporciona una datación aceptada por la práctica totalidad de los historiadores. Pues bien, las llamadas Fórmulas visigodas contienen esencialmente derecho romano vulgar.

Respecto a las poco más de cien pizarras visigodas conservadas y utilizadas en esa época como material para escribir sobre ellas contratos y todo tipo de documentos, prueban la concordancia de su contenido con el derecho establecido en el Breviario de Alarico o en el Codex Revisus de Leovigildo, en definitiva, con el derecho escrito y oficial de la época. Sirvan, pues, estos ejemplos para demostrar la receptividad del legislador visigodo hacia el derecho consuetudinario germánico.

Respecto a la tercera cuestión planteada relativa al modo y momento de la aplicación de la legislación visigoda a la población romana, ello nos introduce en el debatido problema de la personalidad y territorialidad del derecho. Durante la España visigoda hubo dos tradiciones jurídicas (la romana y la visigoda) plasmadas en dos clases de textos.

Por una parte, el derecho romano recopilado en el Código Teodosiano (438) y luego en el Breviario de Alarico (506). Paralelamente, la legislación promulgada por los monarcas visigodos; el Código de Eurico (480), el Código Revisado de Leovigildo (580) y el Liber Iudiciorum de Recesvinto (654). Frente a la tesis de que cada población se rigió por su derecho (tesis personalista), opinamos que hasta el Codex Revisus de Leovigildo, los romanos se regían por su derecho y los godos por su derecho nacional, aunque estos, en ausencia de norma, debían acudir al derecho romano. Sin embargo, a partir de Leovigildo, ambas poblaciones se regían por el derecho del rey pero, caso de vacío legal, acudían al derecho romano.