La Mezquita de Córdoba se construyó para ser intensamente vivida, como escenario de la cotidianidad de sus habitantes y contenedor privilegiado de la vida religiosa de la ciudad. Asimismo, se trataba de la construcción más representativa de la Córdoba medieval, por lo que se usó para impresionar a los viajeros y como telón de fondo para la celebración de eventos extraordinarios.

Su historia como referente de la ciudad continuó durante siglos, tras su transformación en templo cristiano mezquita a catedral, papel que sigue cumpliendo en la actualidad. Por eso, cuando el monumento y su entorno urbano fueron catalogados Patrimonio de la Humanidad en el año 1984, la protección tuvo en cuenta la zona en la que se enclava este emblemático edificio.

Así se reconocía la significación del ambiente en el que surgió su construcción y, mediante la preservación del urbanismo que le rodea, se facilitaba la mejor comprensión de su relación con la ciudad de la que la Mezquita de Córdoba fue, y sigue siendo, el centro.

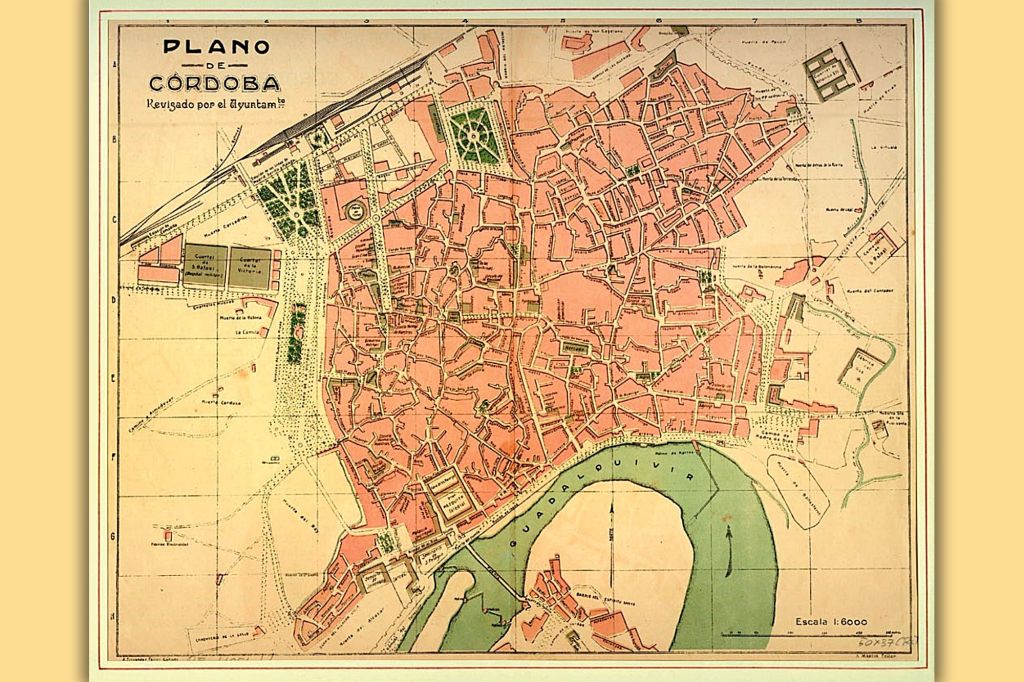

El casco histórico de la ciudad de Córdoba se divide en dos zonas principales, siguiendo el criterio de su realidad en la Edad Media, y la Mezquita-Catedral se encuentra en la denominada como “villa”, conformada por la antigua medina andalusí y el barrio de San Basilio, zona de expansión iniciada en tiempos de los Reyes Católicos a espaldas del Alcázar.

En época califal, la medina andalusí ocupó el espacio de la antigua ciudad romana altoimperial. Además, la situación de la Mezquita de Córdoba junto al antiguo puente romano, que aún hoy permite cruzar el Guadalquivir, nos da buena cuenta de la importancia de su emplazamiento en la ciudad.

Al igual que sucede con las catedrales en las poblaciones cristianas, la mezquita fue la referencia urbanística de Córdoba. Una arteria principal atravesaba de norte a sur la medina, desde la desaparecida Puerta del Osario (Bab al-Yahud o Puerta de los Judíos en época andalusí) hasta la mezquita y, después, continuaba hacia la puerta del puente romano (Bab-al-Qantara); otras calles atravesaban, en orientación este-oeste, la medina de la ciudad cordobesa para conectar las puertas de las murallas en esos sectores.

El esplendor de la Córdoba andalusí

Por otro lado, la suerte del edificio ha estado siempre unida a los Alcázares Reales, símbolo del poder civil de la ciudad y situados al oeste de la mezquita cordobesa.

Este complejo áulico y sus extensos jardines fueron la sede de los soberanos omeyas y se superpusieron a los antiguos palacios de los gobernadores visigodos.

Tal y como la vemos hoy, la Mezquita de Córdoba fue un edificio totalmente exento y estaba separada del alcázar por una calle, aunque tenemos constancia de que la mezquita y el alcázar se comunicaban mediante un pasaje.

Este elemento de unión, construido en el siglo IX y llamado sabat, conectaba con la mezquita cordobesa sobre la puerta conocida, posteriormente, como Postigo del Obispo y permitía el paso desde la residencia hasta el espacio más privilegiado del culto, en el interior del edificio, evitando a las autoridades atravesar la calle con el resto de la población; posteriormente, ya en época califal, se construyó otro nuevo que conducía directamente al interior del doble muro de la quibla.

Además, en términos urbanísticos, el alcázar estuvo siempre relacionado con su entorno y con la mezquita, tal y como demuestran las intervenciones de acondicionamiento de Abd-al-Rahman II en la orilla del río y en su propia residencia. Toda esta área servía como lugar privilegiado para la celebración de eventos públicos, como la recepción de embajadores o los desfiles militares.

En el lado oriental de la Mezquita de Córdoba, la primitiva calle que la bordeaba por este costado había sido regularizada, a mediados del siglo X, por Al- Hakam II, pero desapareció por la ampliación del complejo a finales de ese mismo siglo, bajo los mandatos de Hisham II y Almanzor.

Más allá de estas vías que la circundaban, alrededor de la mezquita existió siempre un espacio abierto, una explanada que es común a otros edificios análogos de la ciudad, como es el caso de Sevilla. De hecho, las autoridades locales estuvieron muy atentas a que ningún negocio o comercio apoyase sus estructuras contra los muros del templo.

Esta operación de control se llevó a cabo gracias al desempeño del cargo del almotacén, funcionario público encargado de contrastar también los pesos y medidas en los mercados andalusíes, auxiliados en este trabajo por los servidores de la mezquita cordobesa.

Este espacio libre, además de realzar el aspecto del edificio y respetar la sacralidad del recinto, permitía acoger a todos los creyentes que no podían acceder al recinto cuando se superaba la capacidad de las naves de oración, durante la oración de los viernes; una serie de repetidores del muecín, colocados en las puertas, reproducían las palabras pronunciadas por el imán en el interior para que toda la población pudiera escuchar las prédicas.

Los servicios comunales de la ciudad de Córdoba

Investigadoras, como la profesora Calvo Capilla, han demostrado que el zócalo corrido que rodea el edificio también suponía una forma de interacción de la Mezquita de Córdoba con el resto de la ciudad, pues se utilizaba para funciones muy variadas, ya fuera como prolongación de las naves de oración o para la recitación de plegarias enfatizadas por las inscripciones doctrinales de las puertas.

Además, alrededor de la mezquita se desplegaban servicios comunales, como salas de ablución, baños y letrinas. Los baños fueron una estructura frecuente junto a las mezquitas y, en muchas ocasiones, sirvieron para obtener la financiación necesaria para su funcionamiento.

En Córdoba, destacaron los que en época cristiana se llamaron de Santa María, al norte de la Mezquita y los de Santa Catalina, en su lado oriental. A su alrededor también se encontraban las viviendas de los servidores de palacio y del personal a cargo del mantenimiento y la seguridad de la Mezquita de Córdoba, así como un oratorio y escuelas coránicas destinadas a los jóvenes pobres de la ciudad.

La ciudad de Córdoba tras la disolución del califato

La desintegración del califato trajo consigo un deterioro de la imagen urbana; durante los siguientes siglos, la mayor parte de los recursos se centraron en el refuerzo de las murallas de la ciudad. Fundamentalmente, se trabajó en las defensas del barrio de la Axerquía, el otro núcleo poblacional que, junto a la “villa”, conforma el casco histórico cordobés, emplazado al este de la mezquita.

Finalmente, la pérdida de la capitalidad en favor de Sevilla, en 1163, comportó la decadencia de las infraestructuras públicas, a lo que se añadió la ausencia de la Corte, provocando que muchos palacios omeyas fueran abandonados y sufrieran pillajes; en este tiempo, el alcázar degrada su importancia a residencia de los gobernadores almorávides y almohades.

Además, si durante la época anterior se habían mantenido los negocios comerciales apartados del entorno de la mezquita, durante los siglos XII y XIII el zoco y el mercado cubierto, para los productos de lujo (alcaicería), se colocaron junto a la Mezquita de Córdoba, en su parte oriental.

Gracias a los cronistas andalusíes y a la Primera Crónica General de Alfonso X el Sabio (1252-1284), sabemos que toda la estructura urbana estaba muy abandonada cuando los ejércitos castellanos de Fernando III entraron en la ciudad en 1236.

Dada la importancia simbólica y económica de los edificios alrededor de la recientemente convertida Catedral de Santa María, Fernando III se reservó para sí una gran cantidad de edificaciones, además del Alcázar Real. Asimismo, también concedió a los canónigos de la catedral algunas infraestructuras importantes de la ciudad que ofrecían pingües beneficios, como los baños o las alhóndigas, albergues destinados al alojamiento de los comerciantes.

Algunas partes importantes de la medina se conservaron. Por ejemplo, la judería mantuvo su pujanza hasta la expulsión de 1492, emplazada al norte del alcázar andalusí alrededor de la actual Plaza de Maimónides.

Sin embargo, quizá la zona más modificada de la ciudad tras la conquista fuera precisamente el complejo áulico del alcázar andalusí. El antiguo recinto fue desmembrado y ocupado temporalmente por el Palacio Episcopal y la residencia del nuevo soberano, hasta que en el siglo XIV se construyeron los nuevos alcázares cristianos, algo más alejados de la catedral en el ángulo sudoeste de la muralla omeya.

Al dejar de tener uso, se desactivaron también las salas de ablución que se encontraban en los alrededores de la mezquita cordobesa.

Algunas intervenciones de relieve, durante la Edad Moderna, tienen que ver, paradójicamente, con las cada vez más escasas operaciones de la Corona en la ciudad. En 1568, el rey Felipe II mandó construir las primeras caballerizas reales en terrenos pertenecientes al complejo de los Alcázares de los Reyes Cristianos que, para el siglo XVI, habían quedado ya reducidos a solares y edificaciones vacías.

El edificio actual es fruto de una reconstrucción ordenada por Carlos III, tras el incendio sufrido en 1734, lo que indica que esta zona de la ciudad de Córdoba siempre fue el escenario perfecto para el despliegue de la imagen del poder.

Otras veces, el ingreso del monarca en la ciudad y el deseo de adecentar las partes más significativas de esta, motivaron iniciativas de gran entidad. Tal fue el caso de la visita de Felipe II en 1570, la cual facilitó que, dos años más tarde, el gobierno municipal decidiese construir la Puerta del Puente, unos de los principales accesos de la ciudad.

Esta puerta monumental, situada entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y el puente romano, fue construida bajo la dirección Hernán Ruiz III y dignificó el entorno monumental del edificio, con un acceso triunfal de tintes clásicos.

Coincidiendo también con numerosas iniciativas decorativas en el interior de las capillas de la Mezquita-Catedral de Córdoba, las nuevas necesidades de la contrarreforma católica y el refuerzo de la autoridad del obispo se sumaron a la intervención en los alrededores del templo.

En el siglo XVII se construyó el nuevo Palacio Episcopal y se amplió el edificio del Seminario de San Pelagio, ambos situados en el lugar que ocupaba el antiguo alcázar andalusí, en su sector más cercano al río. Además, la Iglesia marcó visualmente el entorno con hitos católicos, como el Triunfo de San Rafael; el arcángel es custodio de la ciudad desde el siglo XVII, cuando se reconoció que la última de sus reiteradas apariciones milagrosas, al padre Andrés de Roelas, sirvió para frenar la peste que asolaba la ciudad en 1578, así como para encontrar los restos de los santos mártires cordobeses.

Esta devoción puso las bases para la construcción de dicho monumento, que se inició a mediados del siglo XVIII a cargo del escultor Miguel Verdiguier. El Triunfo se sitúa en el anterior emplazamiento del Hospital de los Apestados, junto al Seminario de San Pelagio y el Palacio Episcopal. Una escultura del arcángel custodio corona una columna de 26 metros de altura, a modo de monumento clásico, y está acompañada de los dos primeros mártires de Córdoba, Santa Victoria y San Acisclo, subrayando de este modo todas las facetas conmemorativas que concentró este monumento en su génesis.

La Mezquita-Catedral no podría ser el emblema de Córdoba si no se comprendiera como una parte más de su urbanismo. No podría estar en otro sitio, y no sería tal y como es, sin la historia de su forma urbana; así lo indica la obsesión secular de sus habitantes por colocar a su alrededor las actividades comerciales y políticas más destacadas de la ciudad.

Igualmente, lo evidencian los afanes de todos los gobernantes por adecentar su entorno, hoy en día felizmente protegido como Patrimonio Mundial, para que al visitarla nos haga sentir que formamos parte de una larga historia que nos precede.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.