La gran obra pictórica de Francisco de Goya y Lucientes, el artista aragonés nacido en 1746 en Fuendetodos, le convierte en uno de los pintores españoles más relevantes e influyentes de la historia. Desde sus inicios formándose con maestros como José Luzán y Francisco Bayeu hasta sus últimos años en la Quinta del Sordo y el exilio en Burdeos, fue construyendo un estilo personal en una época convulsa en la historia de España marcada por la Guerra de Independencia y la restauración del absolutismo a manos de Fernando VII. A continuación, se analizan brevemente y en orden cronológico algunas de sus obras más destacadas:

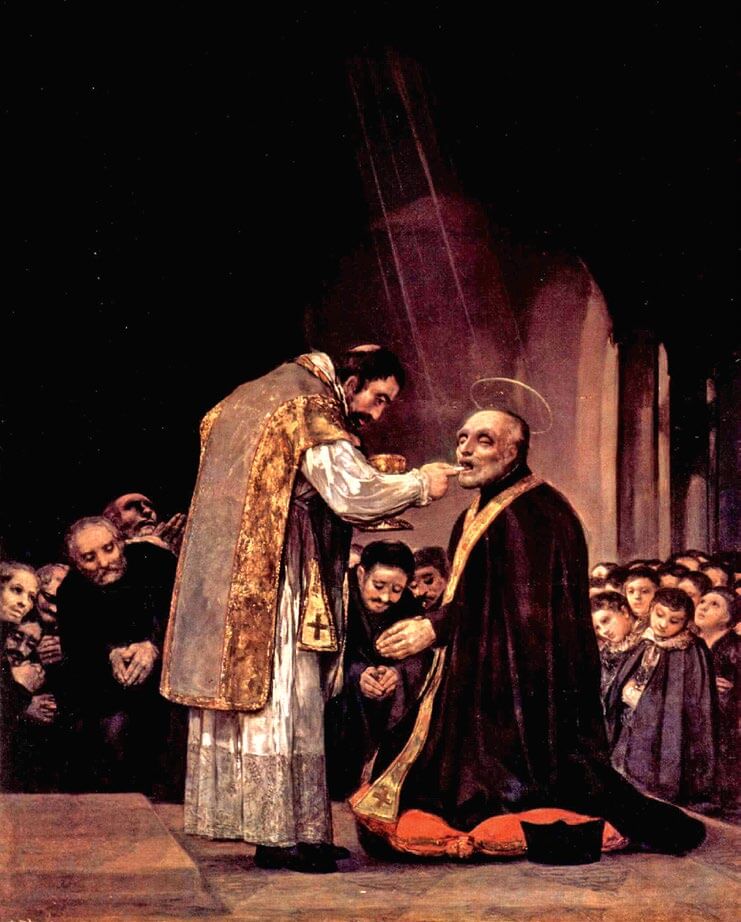

1. Sacrificio a Vesta (1771)

A raíz de su estancia en Italia, Goya pintó este cuadro y el Sacrificio a Pan. Se trata de estudios para perfeccionarse en la pintura, para «soltar la mano», más que composiciones en sí mismas y con fin decorativo. Por otro lado, el desarrollo pictórico de los temas mitológicos era algo obligado en la formación de cualquier pintor de la época. Durante su estancia en Italia, el de Fuendetodos aprovechó para estudiar a fondo dichos temas clásicos y del Renacimiento y realizó cuadros de pequeño formato como este, en el que destacan las notas rococó en el color, aunque su composición es más bien clasicista.

En él hallamos a un sacerdote celebrando el rito del fuego para invocar a la diosa de la familia y el hogar, Vesta. Le acompañan tres vestales, las doncellas encargadas de mantener vivo el fuego en los templos de la diosa. Este cuadro se ha relacionado con composiciones similares de varios artistas, entre ellos Taddeus Kuntz, artista polaco que acogió en su casa de Roma a Goya.

2. Aníbal vencedor contempla Italia desde los Alpes (1771)

Obra enviada en abril de 1771 al concurso de la Accademia di Belle Arti di Parma, su tema estaba inspirado en una poesía del abate Frugoni, primer secretario de la Accademia hasta su muerte en 1768, en una época en la que, por otro lado, la representación de los Alpes estaba de moda en el arte. Los criterios que seguía el jurado para otorgar los premios eran tres: la adhesión al texto literario, la correcta representación de las anatomías y la «decente disposición» de los personajes en el espacio, exigencias todas en las que Goya puso mucho empeño.

La obra es sumamente barroca: el personaje principal, Aníbal, ocupa el centro de la composición y concentra toda la tensión. Su cuerpo sigue los estándares clásicos, mientras que el genio que lo acompaña se ha relacionado con modelos provenientes de Giaquinto. En primer plano, de espaldas, hallamos la figura de un hombre con cabeza de toro con un cántaro del que mana agua y es la representación del río Po, según la iconografía de Cesare Ripa. Aunque no obtuvo el primer premio, sí recibió una elogiosa mención en la que se destacaba el manejo del pincel y la grandeza de elaboración de la figura de Aníbal.

3. Caza con reclamo (1775)

Esta naturaleza viva y alerta formó parte del primer encargo que recibió el pintor para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara entre los años 1774 y 1775. Según los documentos que se conservan, la composición pertenece a Francisco Bayeu, mientras que el tema general elegido, la caza, estaba en consonancia con el uso que los monarcas hacían del Sitio Real de El Escorial, donde pasaban el otoño.

Concretamente, el tapiz resultante de este cartón estaba destinado a decorar una sobrepuerta en el comedor de los príncipes de Asturias (el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma) en El Escorial. La serie de la que forma parte estaba compuesta por ocho tapices de asuntos de caza, seis de los cuales se encuentran en el Museo del Prado.

La factura de estos cartones, desde luego, acusa más el acomodo a las exigencias de los tejedores que la creatividad de Goya. De ahí que las escenas sean un tanto simples y se use una paleta restringida en color. No obstante, es un cartón que transmite gran delicadeza en el vuelo de los pajarillos y en el declinar del árbol hacia la derecha, que enmarca toda la composición y —excepto los dos pajarillos— recoge todo el movimiento y tensión de la escena.

4. El quitasol (1777)

Pintado también para realizar tapices y repleto de luz, para inspirarse antes de realizar obras como esta, Goya observaba atentamente a las gentes de su época y plasmaba lo que veía con gran naturalidad. El resultado es el conjunto de pinturas costumbristas que conocemos y que nos muestran la cotidianeidad de la sociedad española de finales del siglo XVIII.

Realizado con un punto de vista bajo, pensando en su ubicación elevada sobre la puerta del lado este del comedor de los Príncipes de Asturias en El Pardo, la estructura es claramente piramidal o triangular, siguiendo el clasicismo que aprendió de Mengs. Para conseguirlo, incluso fuerza la posición del parasol que sostiene el majo a espaldas de la dama, la que parece mirarnos bastante halagada por nuestra atención, que intuye, dedicándonos una sonrisa con la que nos invita a observarla. Aunque sigue mezclando elementos del rococó y del clasicismo, aquí ya las pinceladas son vigorosas y el contraste de los colores de la vestimenta bastante acentuado: el dorado de la falda, el corpiño celeste con una flor de organza en el pecho...

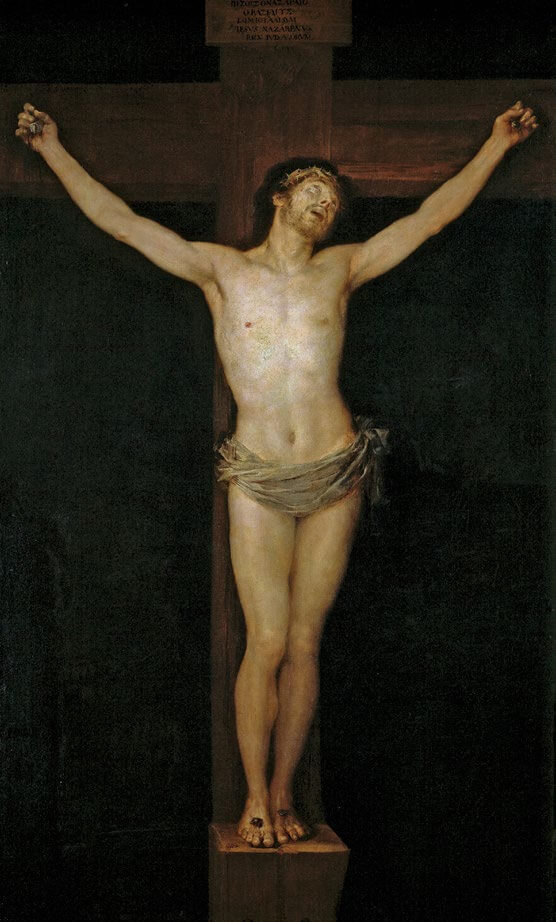

5. Cristo crucificado (1780)

En 1780, Goya solicitó el ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Para ello tuvo que realizar una pintura donde dejase patente su maestría. Se trataba de este bello lienzo de gran formato, del que indicó a los académicos que era «original de su invención»; es decir, que no lo había copiado ni usó estampas de otros artistas para su concepción. No obstante, Goya sigue un modelo iconográfico habitual en la tradición pictórica española. Representa a Cristo en sus últimos momentos de vida, cuando alza los ojos al cielo invocando a su padre. Siguió la iconografía del Cristo de los cuatro clavos establecida por Francisco Pacheco, suegro de Velázquez. Goya ejecutó un admirable torso luminoso, sin señales de martirio o sufrimiento, que contrasta con la oscuridad plana del fondo. La obra gustó y Goya fue admitido en la Academia.

6. Niños jugando al balancín (1782-1785)

Entre 1781 y 1786 Goya inició una nueva etapa en Madrid, centrada casi exclusivamente en los encargos personales de mecenas, instituciones y personajes relacionados con la Ilustración. Aún tenía muy presente el enfrentamiento con su cuñado en el Pilar de Zaragoza y se tomó como un auténtico reto la pintura. De estos años son cinco pinturas que ilustran juegos infantiles, entre las que destaca esta. Se desconoce el motivo por el que realizó estas pinturas que, por otro lado, son de dimensiones muy reducidas.

Por su temática se las ha relacionado con apuntes para futuros cartones para tapices, así como se ha especulado que se trata de una serie de cuadros de recreo, íntimos, para evadirse de los encargos. En esta pintura, llena de viveza y movimiento, un grupo de once niños se divierten y juegan de formas muy diversas a los pies de una muralla. Por ejemplo: tres montan en un balancín, otros cuatro pelean comprobando su fuerza. Llama la atención que uno va vestido con un hábito franciscano. Es probable que se deba a una promesa que hizo su madre tras haberse curado de una enfermedad, lo que podría tener que ver con su cabeza vendada. A la derecha, dos niños vestidos de colegiales hablan entre ellos.

7. La familia del infante Luis (1783)

Debido a la segunda estancia en Arenas de San Pedro (Ávila) y a la gran relación que mantuvo con los infantes, Goya pintó este cuadro tan intimista. Se trata de una composición que recuerda escenas de interiores venecianos propios del siglo XVIII. En ella se representa a doña María Teresa que está siendo peinada por un peluquero, mientras el infante don Luis juega un solitario a los naipes. En un segundo término aparecen sus hijos, que observan cómo Goya recoge la escena en el lienzo, a la izquierda de la pintura. También aparecen otros personajes de la corte que están distribuidos mediante cierta jerarquía establecida por la penumbra y la sombra. Sin lugar a dudas, se trata de una pintura que alude a Las Meninas velazqueñas en cuanto al ennoblecimiento del oficio de pintor: el artista aparece realizando su obra, ocupando un espacio en ella misma, al lado de los personajes de poder, que deberían tener para sí solos todo el espacio.

8. La gallina ciega (1788)

Este es el boceto previo del cartón que Goya pintó para una de las escenas de los tapices que debían decorar el dormitorio de las infantas, las hijas del futuro Carlos IV y María Luisa de Parma, en el Palacio de El Pardo. Por sus dimensiones, habría ocupado el paño central de uno de los muros laterales, enfrentado a La ermita de San Isidro el día de la fiesta. El pintor recibió el encargo en 1787, pero la muerte de Carlos III, en diciembre del año siguiente, interrumpió el proyecto, ya que su sucesor, Carlos IV, prefirió otros sitios reales, como La Granja y Aranjuez, en detrimento de El Pardo. En él, un grupo de cinco parejas, varios majos y majas, así como una dama y un caballero engalanados a la francesa, juegan a la «gallina ciega», un juego conocido también como «el cucharón». En el centro del corro, uno de los majos, con los ojos vendados, intenta alcanzar a sus compañeros con la cuchara de madera, mientras que una de las jóvenes, tal vez su pareja, se esconde tras la dama del sombrero.

El fondo de paisaje recrea el río Manzanares a su paso por Madrid y las vistas de la sierra de Guadarrama. El toque ligero y bravo de Goya se percibe ya. Por ejemplo, el vestido de la dama izquierda del cuadro está realizado con solo cuatro trazos abocetados que en el cartón definitivo insinuarán sedas y encajes.

9. Los duques de Osuna y sus hijos (1788)

Los duques formaban una de las parejas más ilustradas de la corte y apreciaban mucho las singularidades del arte de Goya. En este retrato de familia, tan tierno y sutil, posan para él sin necesidad de recurrir a estratagemas representativas artificiales acordes con el decoro envarado de la corte. Todo lo contrario: se dejan captar tal como son, en su intimidad y sin disimular el afecto que sienten unos por otros. Por otro lado, el esquema compositivo es simple, determinado por un fondo neutro que carece de cualquier representación espacial. Una luz en el fondo recorre en diagonal a los personajes, acentuando la iluminación de la figura del duque. El detallismo es bastante grande: los bordados, los zapatos de los niños, los juguetes, etc.

10. Duquesa de Alba y beata (1795)

Goya pintó este lienzo cuando tenía casi 50 años, poco después de la enfermedad que le dejó sordo. Durante su convalecencia, realizó una serie de cuadros de gabinete que le daban la posibilidad de expresarse con absoluta libertad, apartado del ámbito artístico oficial.

De vuelta al trabajo, realizó obras en las que siguió la tónica de aquellos cuadros tan personales ejecutados durante su retiro. Precisamente esa libertad expresiva se percibe en los retratos que entonces realizó de la aristocracia madrileña. Entre ellos se encuentra este, realizado cuando la duquesa tenía treinta y tres años. En él, la duquesa de Alba, juguetona, asusta con un objeto rojo a su criada, la anciana Rafaela Luisa Velázquez, que sujeta una cruz y a la que llamaban «beata» por sus constantes rezos. La ausencia de cualquier contexto espacial y la concentración en las figuras, tan propias del maestro, ya están aquí.

11. El aquelarre (1797-1798)

Se trata de uno de los pequeños cuadros que pintó para el palacio de recreo de los duques de Osuna en la finca que tenían en la Alameda (El Capricho, hoy). Es probable que el punto de partida de este cuadro fuese la lectura que Leandro Fernández de Moratín hizo en 1812 sobre el Auto de Fe de Logroño (1610), texto que se hallaba en la biblioteca de los duques.

Crítica abierta de la superchería y la ignorancia, el lienzo se puede relacionar con algunos grabados de idéntico objetivo de los Caprichos: Obsequió al maestro y Ensayos, en los que aparecen fetos humanos y el macho cabrío. En el centro, el diablo, un macho cabrío tocado con hojas de vid que aluden a Baco, preside un círculo de brujas que realizan un ritual negro a la luz de la luna. La mujer con el niño recuerda figuras del pintor italiano Salvator Rosa, quien también abordaba estas temáticas y que Goya pudo conocer en su viaje a Italia.

12. Gaspar Melchor de Jovellanos (1798)

El retrato fue una de las principales fuentes de ganancias para Goya. En 1798 retrató a Gaspar Melchor de Jovellanos tras ser nombrado ministro de Gracia y Justicia. Entre ambos existía una gran amistad y, curiosamente, esta se hizo patente al establecer una relación entre esta pintura y el Capricho número 43. Tanto Goya en el Capricho como aquí Jovellanos aparecen sentados y apoyados sobre una mesa con papeles, plumas, lápices..., instrumentos todos del quehacer ilustrado e intelectual.

En este lienzo, Jovellanos aparece melancólico, inmerso en sus cavilaciones, sin ninguna de las medallas o bandas de las órdenes recibidas, con la cabeza apoyada en la mano, posición tradicional, desde el siglo XV, para la representación de la melancolía, que afectaba a los artistas y era símbolo de genialidad. La pincelada es suelta y se comprueba cómo Goya establece las diferentes texturas mediante breves toques de color de tonalidades similares.

13. Alegoría de amor, Cupido y Psique

(1800-1803)

Aunque los temas mitológicos eran muy apreciados en la época, Goya no se prodigó demasiado en dicha temática: prefería plasmar la realidad de su tiempo y ser su cronista.

Esta alegoría se asocia con la historia de Cupido y Psique, recogida en las Metamorfosis de Lucio Apuleyo: el dios del amor se enamora de Psique, a la que visita siempre por la noche, para ocultar su identidad. La obra, de pincelada suave y amplia, precisa, sigue la composición del Tarquinio y Lucrecia de Tiziano, que estaba en las colecciones reales españolas desde 1571 y que Goya pudo estudiar. Por otro lado, se han señalado los paralelismos entre la modelo que personifica a Psique y la que posó para las dos Majas de Goya (sobre todo, la maja vestida), así como con María Gabriela Palafox y Portocarrero, marquesa de Lazán, pintada por el de Fuendetodos en 1804.

14. Aves muertas (1808-1812)

Se trata de un bodegón de cinco gallinas muertas en el que se aprecia la maestría de Goya para conseguir las corporalidades mediante los trazos de color superpuestos, todo un anticipo de la modernidad. Aquí amontona los cuerpos de los animales de la misma manera que apila los cadáveres en los Desastres de la guerra, disponiendo la luz y el cromatismo de modo que no se desvíe la mirada del cuerpo de las aves. Este lienzo es de la misma serie y compañero del Pavo muerto que figuraba en el inventario de los bienes de Goya a la muerte de su mujer, Josefa Bayeu, en 1812, junto a otras once pinturas de este mismo género. La cronología de este conjunto no ha sido claramente establecida por los estudiosos del Museo del Prado, pero sostienen que «su afinidad con la violencia representada en la serie de aguafuertes de los Desastres de la guerra sitúa estas obras, técnicamente muy avanzadas, en los años de la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1812».

15. Dos de mayo de 1808 (1814)

Terminada la guerra, Goya se dirigió al cardenal don Luis de Borbón, el regente, y le propuso realizar una serie de pinturas para perpetuar en la memoria las acciones heroicas y gloriosas de la insurrección popular contra Napoleón. Serían El dos de mayo de 1808, conocido también como La carga de los mamelucos, y El tres de mayo de 1808 o Los fusilamientos. Ambas pinturas representan la culminación de sus dibujos, grabados y pinturas sobre las fatalidades y trágicas consecuencias de la guerra, que el pintor fue realizando esos años.

Ninguna de estas pinturas puede encuadrarse dentro del género de pintura histórica, sino que más bien son una profunda crónica (una instantánea): pinturas testigo, de testimonio de los hechos, algo profundamente moderno. El dos de mayo ilustra el ataque popular de los ciudadanos contra la caballería francesa formada por norteafricanos conocidos popularmente como mamelucos. La composición de la obra no mantiene ninguna jerarquía visual, todo es un primer plano (como el Guernica de Picasso) que engloba al observador y lo hace partícipe de la refriega. Goya pintó con la misma furia con la que se defendió el pueblo, sin establecer unas líneas compositivas claras, con manchas de color dispuestas de manera que atrajesen nuestra mirada constante y sucesivamente.

16. Tres de mayo de 1808 (1814)

Goya concretó todo su saber pictórico en estas obras mediante una pincelada muy ágil y dinámica, explotando al máximo el recurso de las pastosidades y recurriendo a útiles más bruscos que el pincel, como las espátulas, las esponjas, los trapos y los propios dedos. El Tres de mayo de 1808 escenifica la represión del ejército francés tras el alzamiento. Usa una extensa gama cromática, reforzada aquí por el efecto de la luz de la linterna que ilumina la escena en una noche cerrada.

En ambas pinturas dio prioridad a los personajes anónimos y resaltó al máximo los elementos simbólicos de todo lo que denotase dramatismo. El punto de atracción y concentración del lienzo es la figura desesperada y casi desafiante que, con los brazos en alto, espera estoicamente la descarga de los fusiles que le apuntan. Frente a su luminosidad, las espaldas de los soldados franceses se asemejan a un muro sombrío, compacto, falto de personalidad (ninguno muestra el rostro), símbolo de la barbarie que se apoya en la masa anónima.

Si en primer plano están los cadáveres de los fusilados, y en segundo los que esperan la muerte cierta, al fondo se hallan los desesperados que se cubren los ojos para no ver el fin que les aguarda.

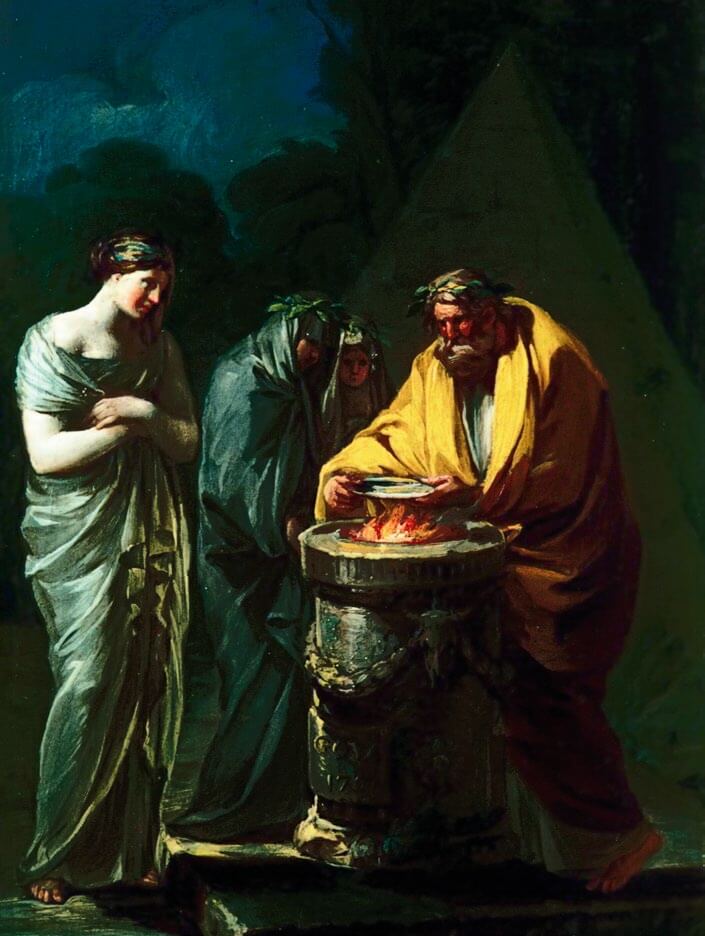

17. La última comunión de José de Calasanz (1819)

Goya realizó varias pinturas de género religioso. Entre ellas destaca esta última, pintada para el colegio de los Padres Escolapios de Madrid. Se sintió orgulloso de pintar a un paisano suyo (el santo era aragonés) y captó el momento místico en que está a punto de morir. El artista muestra gran respeto y devoción por el santo y por la labor pedagógica que ejerció instruyendo a las clases más desfavorecidas. Representa el momento en el que este, viendo que su muerte se aproxima, pide comulgar por última vez. Toda la composición respira piedad y está solventada con grandes sombras, parece que la luz emerge de la figura del propio santo.