La ubicación de los coros en las catedrales españolas ha sido un tema largamente tratado y cuestionado. La tradición litúrgica hispánica dispuso, al contrario de lo que ocurría en Italia o Francia, este espacio en la nave central, inmediatamente después del crucero y enfrentado al presbiterio. Se lograba, de este modo, una mayor relación entre el clero y el altar mayor a través de la conocida como Vía Sacra.

El coro de la catedral de Santiago de Compostela se suele citar como el antecedente de una larga trayectoria que culminará en la construcción de la sillería del coro de la catedral de Córdoba, realizada a mediados del siglo XVIII.

La celebración del Concilio de Trento, que tuvo lugar en esta ciudad italiana entre 1545 y 1563, motivó algunos intentos en España de trasladar el coro a la cabecera de los templos, junto al altar mayor. Salvo excepciones, como la catedral de Valladolid, en la mayoría de los casos se acomodaron las directrices tridentinas a la espacialidad propia de la liturgia española.

La presencia del coro en un espacio principal, precedentes de los programas iconográficos desplegados tanto en la sillería, que servía de asiento a los capitulares, como en los órganos y en el trascoro, que actúa como fachada previa al acceso al coro. A estos se une la reja que cierra el conjunto hacia el crucero y que adquiere una monumentalidad similar a la utilizada en la capilla mayor.

Aportación de Pedro Duque Cornejo a la sillería del coro cordobesa

La construcción de la actual Catedral de Córdoba, en el corazón de la mezquita islámica, se inicia en 1523 bajo las órdenes del maestro mayor Hernán Ruiz “el Viejo”(1500–1547).

Durante un siglo las obras se sucedieron en esta zona del edificio, hasta que, en 1607, se consagró la nueva capilla mayor. Juan de Ochoa (1554–1606) fue el encargado de concluir la fábrica, centrándose su aportación en la zona del crucero y el coro. La participación de Juan de Ochoa en las obras de la catedral supone el tránsito entre el Renacimiento más puro de Hernán Ruiz II (1514–1569) y la apoteosis barroco que Pedro Duque Cornejo imprimió a la sillería del coro, a partir de 1747.

Ochoa se encargó de diseñar, con la colaboración de Francisco Gutiérrez, la ornamentación de la bóveda de cañón con lunetos que cubren el coro. Esta bóveda está decorada con una serie de yeserías, entre las que destacan las figuras de San Acisclo y Santa Victoria, que aparecen acompañadas por un relieve de la Asunción de la Virgen y el Padre Eterno.

No deja de sorprender que, habiendo sido acabadas las obras de esta zona de la catedral de Córdoba a principios del siglo XVII, el concurso para la construcción de la sillería del coro no se celebre hasta 1747, casi siglo y medio después; a día de hoy, se desconoce qué mobiliario se empleó durante tan largo período, aunque es de suponer que se reutilizaron los sitiales de la antigua capilla mayor y que los esfuerzos económicos se destinaron a otras obras como la culminación del retablo mayor.

En octubre de 1747 se declara vencedor del concurso al sevillano Pedro Duque Cornejo (1678–1757). La donación testamentaria de 120.000 reales de vellón, por parte del arcediano don José Díaz de Recalde en 1742, permitió afrontar la construcción de la que será la última de las sillerías de coro de las catedrales españolas y, al mismo tiempo, la última obra de Duque Cornejo, que moriría en Córdoba en 1757 sin llegar a ver concluida su magna creación.

El artista y su taller comenzarán a trabajar en la sillería del coro en marzo de 1748, unos trabajos que se extenderán hasta septiembre de 1758, cuando se inaugure con gran boato. El tamaño de la empresa motivó que el taller de Duque Cornejo ocupase varias dependencias de la catedral e incluso del cercano Palacio Arzobispal.

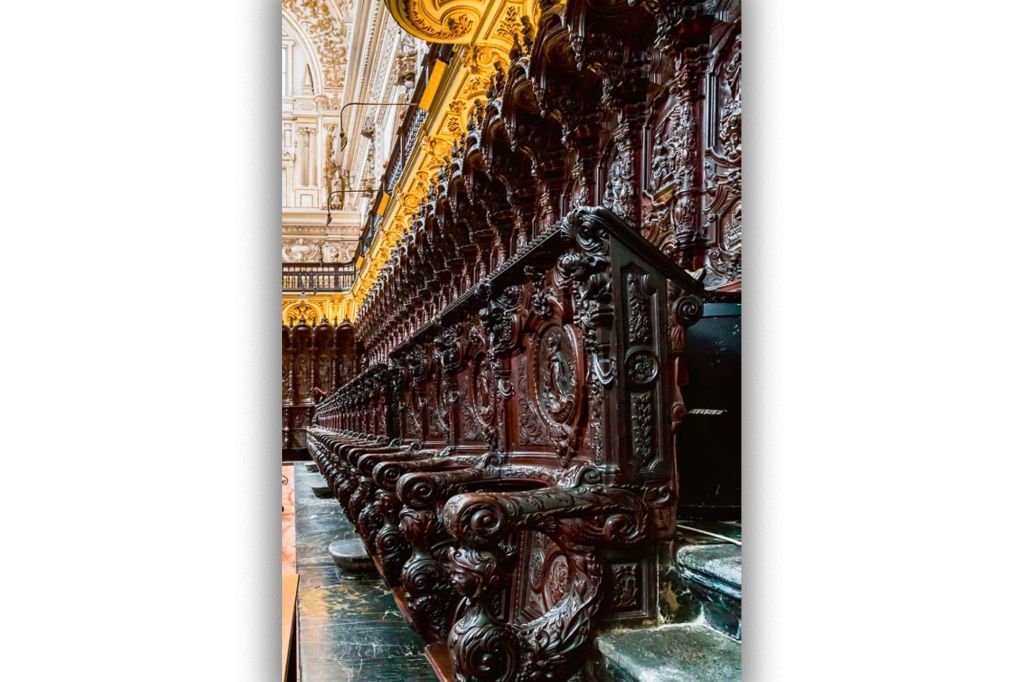

Duque Cornejo diseñó un conjunto formado por 30 sitiales bajos y 23 altos, realizados en madera de caoba importada de las Antillas. La restauración a la que fue sometida la sillería el coro, en los años cincuenta del siglo XX, permitió descubrir algunas particularidades de la forma de trabajar de sus artífices; así, por ejemplo, se pudo constatar que todas las piezas están ensambladas sin necesidad alguna de clavos.

El programa iconográfico planteado por Duque Cornejo gira en torno a diferentes pasajes de la Biblia, con 62 escenas tomadas del Antiguo Testamento, 30 que representan la vida de Jesucristo y otras 30 de la vida de la Virgen María. Diferentes santos mártires cordobeses están presentes en la sillería, con 46 medallones, a los que habría que sumar los dedicados a los cuatro Evangelistas o el magnífico trono episcopal, que centra todo el conjunto y cuyo encargo se firma el 26 de septiembre de 1752.

Importancia de la música en la liturgia católica de la Catedral de Córdoba

La distribución de las diferentes escenas guarda una jerarquía clara: mientras que los medallones, alusivos a los santos cordobeses, se disponen en los sitiales inferiores, los superiores cuentan con dos medallones cada uno, una escena del Antiguo Testamento en la parte inferior y otra del Nuevo Testamento en la superior.

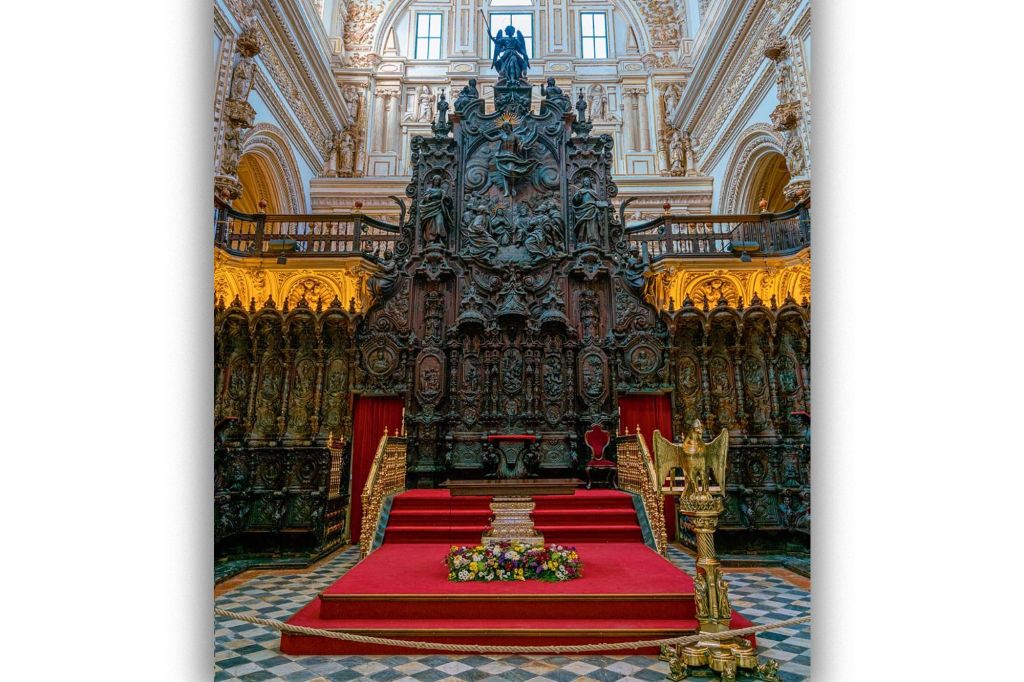

La silla episcopal, dispuesta sobre una pequeña grada, es la que concentra un mayor desarrollo decorativo a mayor gloria del obispo del momento, Miguel Vicente Cebrián.

El relieve principal del conjunto refleja la Ascensión de Jesucristo, flanqueada por las alegorías de la Prudencia y la Templanza; el resto de las figuras hacen alusión a las devociones particulares del obispo Cebrián, destacando San José con el Niño, la Virgen del Pilar, Santa María Magdalena y Santa Teresa, todas ellas acompañadas de las figuras de San Pedro y San Pablo. Remata el conjunto el arcángel San Rafael, custodio de la ciudad de Córdoba.

La horizontalidad de la sillería del coro queda compensada con la altura que alcanza la sede episcopal, una verticalidad que se acompaña con los dos órganos situados en la zona más cercana al crucero.

La Catedral de Córdoba contó, primitivamente, con tres órganos —que fueron paulatinamente sustituidos por los dos órganos actuales—, que formarían parte del conjunto de obras que se fueron realizando en la catedral entre la finalización de la misma y la construcción de la sillería del coro.

La importancia de la música en la liturgia católica hizo que las catedrales no sólo tuvieran una destacada colección de libros musicales, sino que contaran con maestros de capilla que se encargaban de componer e interpretar diferentes piezas en función del tiempo litúrgico.

El órgano más antiguo es el que se encuentra en el lado del Evangelio, obra de los organeros valencianos Miguel y Bernabé Llop, de la segunda mitad del siglo XVII. Cuenta con 3500 tubos y ha sido reparado en varias ocasiones a lo largo de su dilatada historia, siendo la más importante la llevada a cabo en el siglo XIX por Patricio Furriel. El otro órgano, correspondiente al lado de la Epístola, es algo más moderno, iniciándose su construcción en el año 1700 a manos del maestro organero José Antonio Colmenero.

Mención especial merece la reja que cierra el coro hacia el presbiterio, realizada en 1759 en bronce dorado por el maestro lucentino Antonio García, que también se encargó de las dos piezas de menor tamaño que flanquean la Vía Sacra, entre el coro y el Altar Mayor.

Otros elementos característicos de este espacio son el atril con forma de águila, obra de origen flamenco de hacia 1500, y los dos relojes ingleses con caja de caoba fechados en 1737 y 1758.

Ubicación para el coro de la Catedral de Córdoba

Si algo caracteriza a los coros españoles es la necesidad de dotarlos de fachadas hacia el resto del templo. Los laterales se suelen aprovechar para la apertura de pequeñas capillas así como el acceso a los órganos, que adquieren un gran desarrollo hacia el exterior.

La ubicación del coro en plena nave central plantea serios problemas de espacialidad, ya que suele ser habitual que tras el acceso principal de la catedral se halle el muro trasero del coro, un elemento que obliga a rodear este elemento, suponiendo un obstáculo para el fiel o el visitante.

La presencia de una fachada de acceso al coro permite suavizar su impacto en el centro de la nave y desarrollar aún más el programa iconográfico del templo, ya que no deja de ser el primer elemento que el fiel se encuentra al entrar al mismo.

Si en cualquier catedral española el emplazamiento del coro es un elemento importante, en el caso de Córdoba adquiere un nuevo sentido. La ubicación de la capilla mayor, en el corazón de la mezquita, hace aún más necesaria la construcción de una fachada que actúe como trascoro, pero que, al mismo tiempo, asuma la función de fachada cristiana dentro del recinto islámico.

El espacio que antecede al coro se convierte en una especie de nártex de acceso, en el que pugnan los dos grandes maestros de obra que trabajaron en la catedral a finales del siglo XVI: Juan de Ochoa y Hernán Ruiz III (1534–1606); ambos arquitectos fueron grandes rivales y será en esta zona del edificio donde plasmen su particular concepto artístico.

Juan de Ochoa se encarga de la fachada del trascoro, un rotundo volumen clásico en dos cuerpos rematado con la efigie de San Pedro. La profusión de elementos renacentistas, empleada por Ochoa, contrasta con la sencillez que Hernán Ruiz III plantea para el otro extremo del espacio, solucionado con una elegante serliana que refleja el más puro Renacimiento italiano.

Ochoa utilizará la serliana de Hernán Ruiz III como zócalo del gran desarrollo en altura que cierra el testero norte del volumen catedralicio. El maestro continúa aquí la decoración manierista que también desplegó en la bóveda previa, con una serie de columnas, vanos y yeserías que sirven de cierre trasero al conjunto del coro.

La culminación de esta gran obra supuso un broche de oro a un proyecto de siglos, como es la Catedral de Córdoba. Un edificio en el que dos grandes culturas se funden para legar a la Humanidad un conjunto artístico único.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.